Un os gravé datant de 51.000 ans et trouvé dans une ancienne grotte en Allemagne fait voler en éclats l'hypothèse de l'influence directe de l'Homme moderne sur les capacités symboliques de Néandertal.

au sommaire

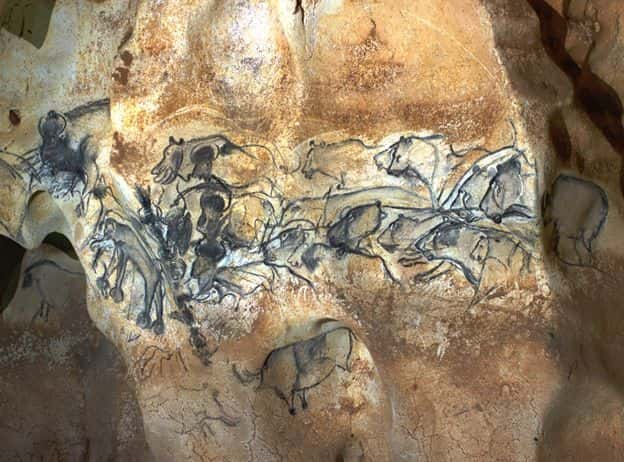

Le Paléolithique supérieur en Europe est connu pour ses objets symboliques faits par Homo sapiens et pour l'art pariétal qui orne ses grottes. L'un des exemples les plus connus d'art pariétal est la grotte Chauvet, ornée entre 37.000 et 33.000 ainsi qu'entre 31.000 et 28.000 ans, de peintures de rhinocéros, de chevaux et d'aurochs. En Europe centrale, H. sapiens a réalisé des instruments musicaux, des figurines anthropomorphes et zoomorphes en ivoire et des pendentifs en dents d'ours des cavernes. Il n'existe aujourd'hui aucun doute pour les paléoanthropologues sur le fait que H. sapiens était capable de divers comportements symboliques à travers l'Europe.

Le saviez-vous ?

Le comportement symbolique chez l'Homme préhistorique concerne le fait de traiter des pigments (ocre notamment), de réaliser des représentations d'objets, des peintures et gravures pariétales ou rupestres ou encore d'avoir des pratiques funéraires (sépultures, offrandes) et d'utiliser des parures.

NéandertalNéandertal possédait des capacités cognitives lui permettant d'utiliser une technologie lithique élaborée, de confectionner des armes en bois et des outils en os. Il réalisait également des outils composites, notamment grâce à l'utilisation de goudron de bouleau qui est un adhésif. Pourtant, contrairement à H. sapiens, le fait que Néandertal possédait également la capacité à créer de l'art et des expressions symboliques est débattue et les datations des objets et peintures ne permettent pas d'exclure le fait que le comportement symbolique de Néandertal aurait été acquis au contact d'H. sapiens.

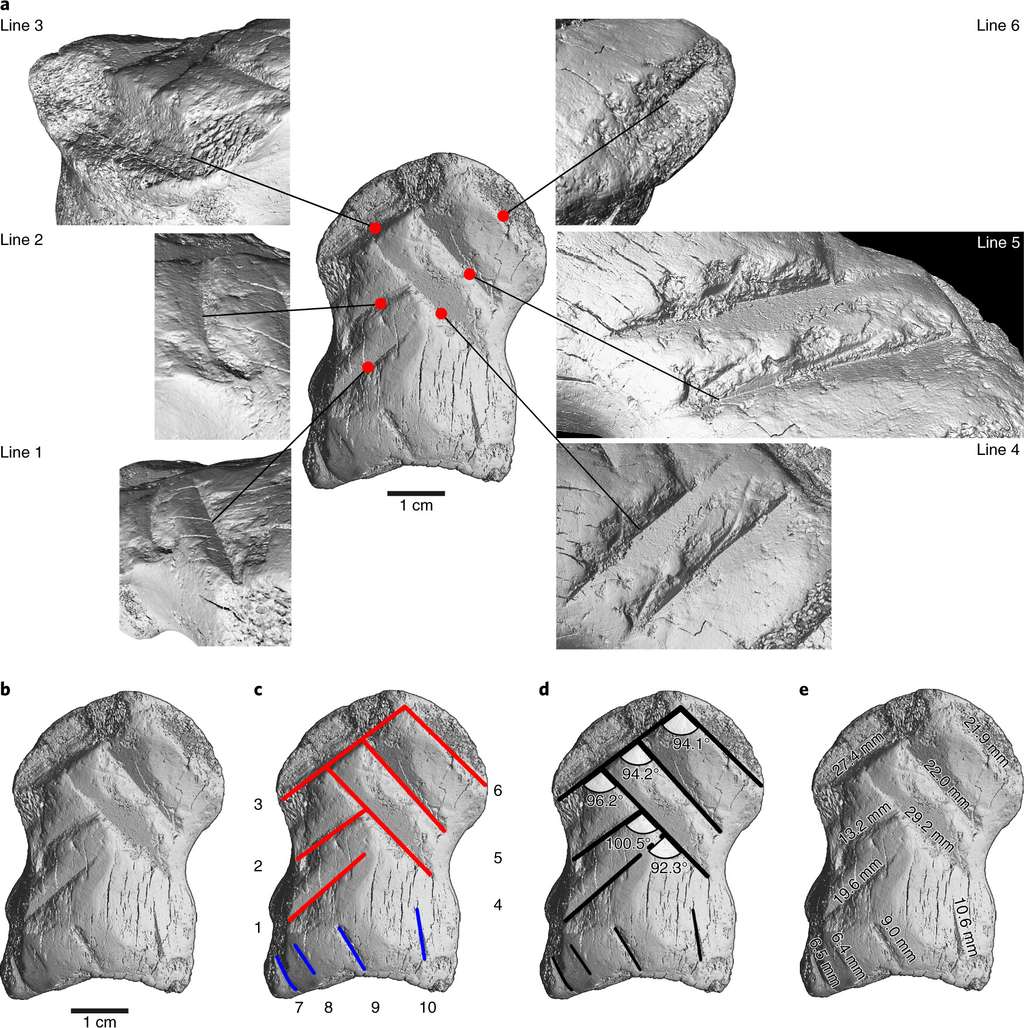

Les auteurs d'une étude publiée dans Nature Ecology & Evolution ont tout juste analysé un fossile datant de 51.000 ans qui pourrait bien éliminer cette dernière hypothèse. La grotte d'Einhornhöhle est située en Allemagne, à la limite Nord de l'aire de répartition de Néandertal. Au niveau de l'ancienne entrée de la grotte, des os d'ours, de mégacéros (Megaloceros giganteus, appelé autrefois le « grand cerf des tourbièrestourbières) et d'autres petits mammifèresmammifères non identifiés ont été excavés. Ces os portent des marques faites par l'Homme et ont été très bien préservés des charognards, de la végétation et de l'érosion. Parmi ces restes, les auteurs se sont intéressés à la seconde phalangephalange d'un mégacéros, un élément mesurant environ 60 cm de long, 40 cm de large et 30 cm d'épaisseur.

Néandertal, un artiste autodidacte ?

Sur cette phalange sont gravées six lignes principales formant un motif de cinq chevronschevrons décalés et superposés. Les lignes de chaque côté de la gravuregravure sont parallèles entre elles et se croisent de façon alternée avec celles de l'autre côté, formant ainsi deux ensembles de lignes entrelacées. L'analyse microscopique de ces lignes suggère qu'elles ont été réalisées avec plusieurs techniques de gravure. À la base de la phalange, quatre autres lignes courtes, verticales et moins visibles sont également identifiées. Les auteurs de l'étude ont tenté de reproduire ces gravures en laboratoire afin de comprendre dans quel contexte elles ont été réalisées et en ont conclu qu'elles avaient pu être tracées en 1 h 30 sur un os bouilli.

La production complexe, l'arrangement systématique et la rareté du mégacéros au nord des Alpes sont des arguments en faveur du fait que ce motif de gravure est le résultat d'un acte intentionnel et qu'il revêt un sens symbolique. Des objets gravés sur de la roche, des dents et des os d'antilopeantilope, de chevaux et d'aurochs datant du Néolithique moyen ont été comparés à la phalange de mégacéros. Les gravures qu'ils arborent sont incontestablement moins complexes que celles trouvées sur la phalange de mégacéros d'Einhornhöhle.

“Néandertal aurait donc très probablement acquis un comportement symbolique indépendamment d'H. sapiens”

Qu'en est-il donc de l'influence d'H. sapiens sur le comportement symbolique de Néandertal ? Les traces d'H. sapiens à 400 km au sud d'Einhornhöhle datent d'il y a 43.500 à 38.000 ans, soit plusieurs milliers d'années après la datation de la phalange de mégacéros.

Néandertal aurait donc très probablement acquis un comportement symbolique indépendamment d'H. sapiens et ce dernier ne peut plus être considéré comme le seul facteur explicatif de l'origine des expressions culturelles abstraites de Néandertal : l'influence d'H. sapiens n'est pas la seule raison pour expliquer que Néandertal ait développé des concepts abstraits et un certain sens artistique.

Grotte Chauvet : l'art pariétal dans toute sa splendeur

Rhinocéros à grande corne, dessiné sur un des mursmurs de la grotte Chauvet, Ardèche, France.

© Inocybe - DP