En 2024, l’entreprise française Zephalto prévoit de mettre en service un ballon stratosphérique pouvant s’élever à 25 km pour des vols touristiques inédits. Après un premier vol d’essai réalisé à faible altitude, Vincent Farret d’Astiès, fondateur de Zephalto, et Guillaume Aldegheri, D.-G. de Zephalto, ont accepté nous en dire plus.

au sommaire

Encore incertain il y a encore quelques années, le tourisme spatialtourisme spatial pourrait bien décoller d'ici quelques mois. Si l'on se fie aux déclarations des dirigeants de Virgin GalacticVirgin Galactic et de Blue Origin, les deux sociétés s'apprêteraient à débuter leur service commercial dans le courant de l'année 2021 après encore un vol habité d'essai pour Virgin Galactic et deux pour Blue Origin.

Mais, ceux qui rêvent d'espace à moindre coût, et sans aller voler à la frontière de l'espace à plus ou moins une centaine de kilomètres d'altitude, pourront y accéder à l'aide de ballons stratosphériques. Quelques sociétés ont donc décidé de s'installer sur ce marché de niche et de proposer à une échéance un peu plus lointaine, à l'horizon 2024-2025, des voyages en ballon à quelque 25-30 kilomètres d'altitude.

Certes, ce tourisme n'est pas à proprement parler du tourisme spatial, qui permettrait de gagner ses ailes d'astronautes, mais à cette altitude, il sera tout de même possible de découvrir la courbure de la Terre, la noirceur de l'espace et même l’apesanteur pour certains projets. Le pari de ces société est que l'attrait des vols touristiques « spatiaux » vient moins de la brève incursion dans l'espace que du spectacle de la Terre vue d'en haut.

Un concept inédit qui s'affranchit des contraintes habituelles

Parmi les projets en cours, intéressons-nous aujourd'hui à celui de l'entreprise française Zephalto qui fait le pari « d'emmener des passagers, quelle que soit leur condition physique à 25 km d'altitude, dès 2024, à bord d'un concept de ballon inédit », nous expliquent Vincent Farret d'Astiès, fondateur de Zephalto, en 2016 et pilote du ballon, et Guillaume Aldegheri, D.-G. de Zephalto.

Pour ses ballades stratosphériques, Zephalto se contentera des 25 kilomètres d'altitude, « bien que notre ballon soit capable de voler plus haut ». En effet, monter quelques kilomètres de plus n'apporte rien de plus. Par exemple, entre 25 et 35 km, l'expérience spatiale « reste la même, seule la courbure de la Terre varie mais d'une façon si infime que nous préférons rester à 25 km afin d'avoir une nacelle plus spacieuse pour un ballon de même taille, et donc une meilleure expérience passagers à bord ».

“L'attrait des vols touristiques « spatiaux » vient moins de la brève incursion dans l'espace que du spectacle de la Terre vue d'en haut”

L'idée de Vincent Farret d'Astiès a été de doter son ballon d'un « régulateur d'altitude » pour s'affranchir des contraintes que sont la durée du vol et l'altitude de croisière. Ce régulateur n'est ni plus ni moins qu'un ballon rempli d'airair dont le principe de fonctionnement est simple : « À volumevolume fixe, lorsque l'air est comprimé, il gagne de la massemasse, ce qui fait perdre de l'altitude au ballon. Lorsque l'on décomprime l'air, le ballon relâche de l'air, ce qui lui fait perdre de la masse et ainsi gagner de l'altitude ».

Ce régulateur, qui fonctionne à l'énergieénergie solaire, permet donc de maîtriser la montée et la descente du ballon, et ainsi de « proposer une expérience plus confortable, un vol plus stable et une redondance des systèmes de sécurité ». Quant au ballon porteur, il est doté « d'une enveloppe réutilisable réalisée dans un matériaumatériau polymèrepolymère multicouche qui est plus résistant que celui des enveloppes traditionnelles ». Il transportera une nacelle pressurisée adaptée aux conditions environnementales à 25 km, dont la résolutionrésolution est un défi.

Un prochain test à au moins 8 kilomètres d'altitude

Il y a quelques jours, Zephalto a testé pour la première fois en vol le prototype du ballon, baptisé Odyssée 8000. Porté par les ventsvents, il a « décollé du Pouget (Hérault) et volé sur 300 kilomètres avant d'atterrir à Sauviat, dans le Puy-de-Dôme, quatre heures plus tard ».

Lors de ce vol d'essai, Vincent Farret d'Astiès était accompagné par Benoît Pelard, président de la Fédération française d'Aérostation. Guidés par les aiguilleurs du ciel, ils se sont insérés dans un courant aérien qui les a menés vers le nord. Vincent et Benoît ont testé les procédures de décollage, d'atterrissage et d'intégration dans le trafic aérien du ballon de 70 m de haut, garantissant la sécurité des prochains vols. Dans le même temps, l'équipe au sol dirigée par Guillaume Aldegheri, travaillait pour garantir le bon déroulement du vol, en communication avec la DGAC (Direction générale de l'Aviation civile).

Cet essai réussi ouvre la voie à d'autres vols « radicalement augmentés, tant en altitude qu'en durée » avec un objectif d'une « mise en service dès 2021 pour des applicationsapplications scientifiques et industrielles ». Cet automneautomne, Zephalto prévoit un vol à au moins 8 kilomètres d'altitude, voire 12 km. L'année prochaine, un ballon plus grand permettra de « voler jusqu'à 15 kilomètres d'altitude pour les premières activités stratosphériques ». Quant au premier vol d'essai sans passager à 25 kilomètres d'altitude, « il est prévu dès que possible avec un objectif de vol habité dès 2024 ».

Zephalto bénéficie de la collaboration de nombreux partenaires, en particulier du Cnes -- dont l'expérience dans les ballons n'est plus à démontrer et qui permet de réaliser un ballon avec un niveau de sécurité très élevé --, de l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne, ainsi que du soutien de l'Union européenne et de la Région Occitanie.

La grande épopée des ballons dirigeables

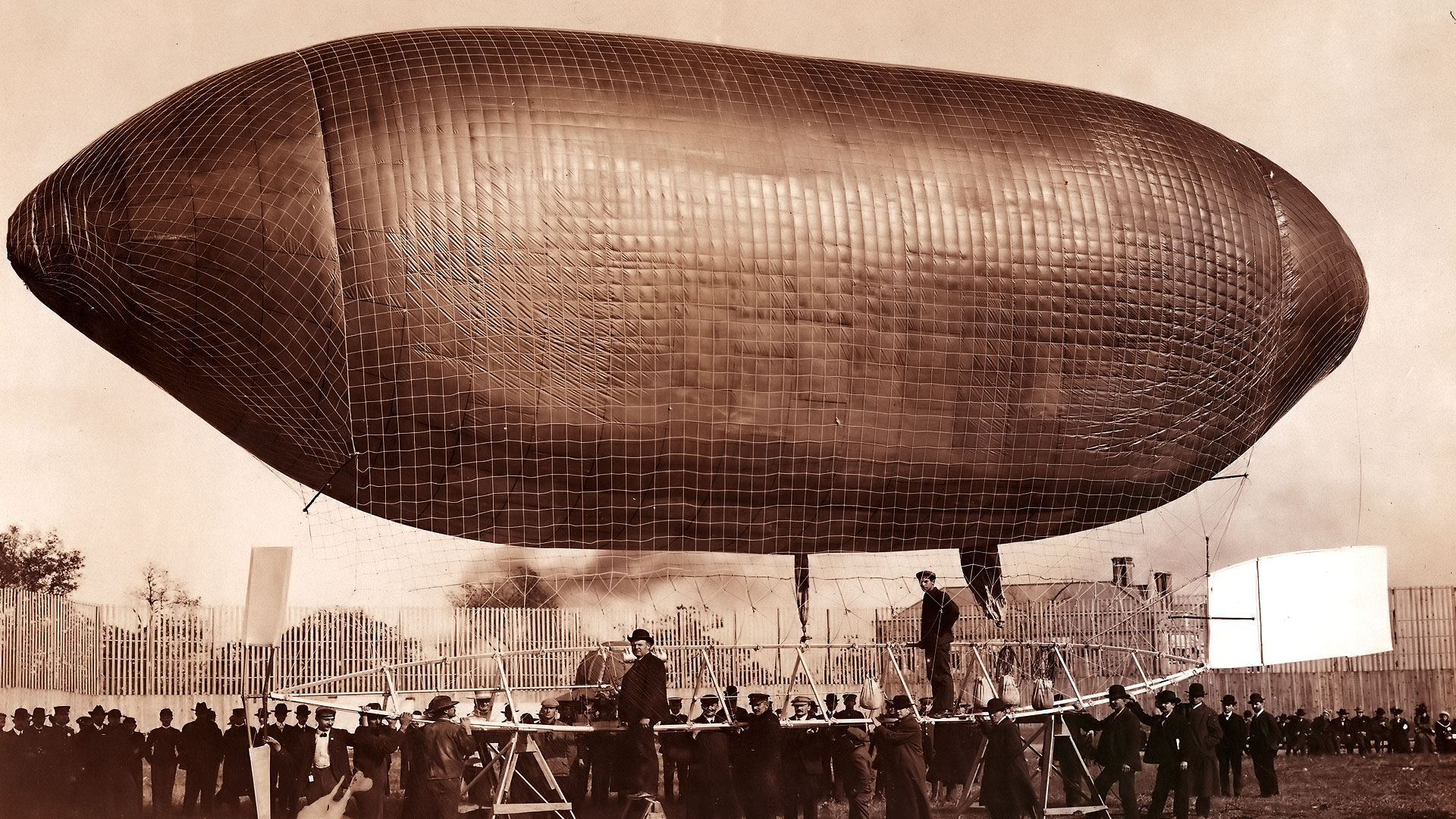

Né en 1854, Thomas Scott Baldwin a commencé sa carrière comme serre-freins dans une compagnie de chemin de ferfer de l'Illinois (États-Unis). Puis, comme acrobate dans un cirque où il présente un numéro de trapèze et de montgolfière. Surnommé le père du dirigeabledirigeable américain, Baldwin est un pionnier de l'aéronautique. Pilote, inventeur, constructeur de ballons, de dirigeables et d'avions, il fut commandant de l'armée américaine lors de la Première Guerre mondiale. Premier américain à faire un saut en parachute depuis un ballon. Il construisit un dirigeable nommé « California Arrow » qui devint en 1904 le premier aéronefaéronef motorisé à effectuer un vol circulaire aux États-Unis. La structure en boisbois sert de nacelle et de cockpit, là où se trouve le pilote qui utilisait son propre poids comme pendule pour contrôler la direction.

Lors de l'exposition organisée pour le centenaire de l'achat de la Louisiane en 1904 à Saint-Louis (Missouri), le dirigeable, piloté par l'ingénieur Roy Knabenshue effectua un vol d'une heure et trente minutes de vol. Lors de cette exposition universelle, plus de 60 pays et 43 des 45 États américains ont participé à cette foire qui fut visitée par 19,7 millions de personnes. L'année suivante, Roy Knabenshue est le premier à survoler New York, en 1905.

Désireuse de rattraper son retard par rapport à l'Europe, l'armée américaine sollicita ensuite Baldwin. Il créa un dirigeable de 29 mètres de long, propulsé par un nouveau moteur Curtiss plus puissant, pour le Corps des transmissions de l'armée américaine, le SC-I.

Baldwin's Airship, ballon prêt à décoller avec Roy Knabenshue debout sur le châssis. Exposition du Département des transports à l'exposition universelle de 1904.

© Jessie Tarbox Beals, CC0