Depuis quelques années, des mesures sont mises en place pour lutter contre les stéréotypes de sexe dans tous les domaines. Dans celui des sciences et des technologies en particulier. Pourtant, la part des jeunes filles dans les formations associées continue de diminuer. Caroline Laurent, elle, fait partie de celles qui viennent de rejoindre les rangs de l’Académie des technologies. Avec dans l’idée de plancher sur la question. Portrait de celle qui est aujourd’hui directrice des systèmes orbitaux et des applications au Centre national d’études spatiales (Cnes).

au sommaire

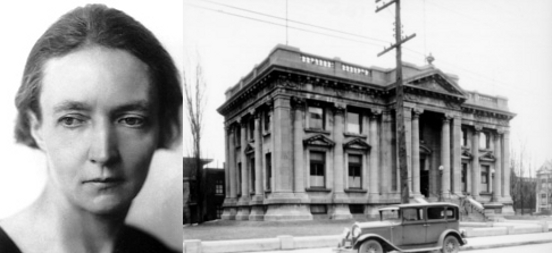

L'Académie des technologies, c'est ce que l'on appelle une société savante. Un groupement de scientifiques et d'ingénieurs, d'experts issus de différents horizons. Son objectif : éclairer la société pour encourager un progrès raisonné, choisi et partagé. Alors qu'une Académie des sciences existe en France depuis le milieu du XVIIe siècle, l'Académie des technologies, elle, a vu le jour il y a à peine une vingtaine d'années. Depuis, elle élit régulièrement de nouveaux académiciens.

Cette année, presque autant de personnalités au féminin que d'experts hommes. Presque. Dix sur vingt-trois. Et parmi elles, une en particulier : Caroline Laurent. En particulier pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui parce que cette question de la parité, c'est une question qui l'interpelle. Une question à laquelle elle souhaite aujourd'hui réfléchir un peu plus. Dans l'espoir de trouver enfin des réponses. « Au sein de l'Académie, si on me le demande, je donnerai mon avis sur les nanosatellitesnanosatellites avec plaisir, nous assure-t-elle. Mais j'ai plus envie d'apporter ma pierre pour améliorer l'attractivité pour les femmes des carrières technologiques et scientifiques. »

Le saviez-vous ?

Entre 2013 et 2017, le nombre de femmes diplômées de la tech en France a baissé de 6 %. Le nombre de diplômées du numérique, lui, a reculé de 2 %. Alors même qu’en Europe, il a progressé respectivement de 2 % et de 23 % !

« D'autant que j'ai l'impression que c'est une problématique propre à la France, remarque-t-elle. Et que j'ai le sentiment que les choses n'évoluent plus. Au Cnes, par exemple, nous faisons tout pour séduire les jeunes femmes. Pourtant, leur pourcentage n'augmente pas. Il a même tendance à baisser. » Les chiffres semblent vouloir le confirmer. La part des filles dans les grandes écoles d'ingénieurs n'a pas progressé depuis dix ans. Pire, dès le lycée, les filles sont sous-représentées dans les enseignements scientifiques. En 2021, elles ne représentaient que 13 % des élèves ayant choisi la spécialité « sciences de l'ingénieur ».

Le soutien de son entourage

Petite, Caroline Laurent, elle, voulait être médecin. « Jusqu'au lycée, même. Puis, c'est le goût des maths et de la physique qui m'a fait bifurquer. Mon intérêt pour l'espace aussi. Je ne me voyais pas simplement continuer à apprendre des choses par cœur comme on le faisait en biologie. » Et voilà comment elle a fini par intégrer le Centre national d'études spatiales (Cnes) en 2019. « Un peu comme un rêve qui devient réalité, pour moi », nous confie-t-elle. Depuis le début de cette année 2022, elle y occupe le poste à responsabilité de directrice des systèmes orbitaux et des applications. Avant cela, la diplômée de l'École polytechnique et de Sup-Aéro, ingénieure hors classe de l'armement, œuvrait à la Direction générale de l'armement (DGA) où elle avait fini directrice de la stratégie.

Une véritable « carrière d'homme » ? Pas tout à fait. « Je suis sûre que j'aurais mieux réussi si j'avais été un homme », nous lâche Caroline Laurent dès le début de notre entretien. « Il y a eu beaucoup plus de postes refusés que ceux que j'ai acceptés. Parce qu'ils risquaient de bousculer l'équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'étais celle qui devait déposer les enfants à l'école à 8 heures 30 et être de retour le soir à 19 heures 30. Si j'avais été un homme, j'aurais été plus libre. »

“« Fais comme ils font, eux, les hommes »”

Oui parce qu'il est utile de le préciser, Caroline Laurent est aussi l'heureuse maman de cinq enfants qui, aujourd'hui devenus grands, la soutiennent plus que jamais dans ses choix. « Lorsque j'ai reçu la proposition du Cnes, j'ai hésité. Ma famille, mon appartement, ma vie, tout était à Paris. Le poste, lui, était à Toulouse. Mes trois filles n'ont pas hésité, elles », nous raconte-t-elle. « Fais comme papa. Fais comme ils font, eux, les hommes », lui ont-elles dit. Alors, elle a foncé.

« J'ai toujours été très soutenue par mon entourage », se souvient-elle. Poussée même un peu. « J'étais partie pour m'inscrire à la fac. Mais mon prof de maths et mes parents m'ont encouragée à choisir la prépa. J'imagine qu'ils auraient fait de même si j'avais été un garçon. » Et plus tard, lorsque Caroline Laurent arrête de travailler pour suivre son mari aux États-Unis, ces mêmes parents n'ont pas sauté de joie. « À notre retour, ma mère, une infirmière un peu féministe, a tout fait pour que je retrouve une place dans la société. Elle a pris sa retraite pour s'occuper des devoirs des enfants et des allers-retours aux activités du mercredi. Elle l'a fait pour que j'aie le choix de ne pas dire non à une belle opportunité de carrière. »

Des choix à faire

« J'ai longtemps cru que certains choix m'avaient été imposés. Aujourd'hui, je me dis qu'ils étaient peut-être bien tout simplement les miens. Des choix de femme. Mais des choix quand même. » Et c'est l'un des messages que Caroline Laurent souhaite aujourd'hui envoyer aux jeunes filles. « Il faut oser faire ce qui vous plaît. Ne pas vous limiter dans vos choix. Refuser un poste, c'est aussi faire un choix. Tout comme le fait de répondre à un besoin émotionnel, pas tout à fait rationnel. Ce que j'ai fait quand j'ai accepté ce poste au Cnes. »

Avec une mère aussi engagée, quelle voie ses trois filles ont-elles choisie, vous demandez-vous ? « Je n'ai fait aucune différence dans l'éducation de mes filles et de mes garçons. J'ai une fille polytechnicienne et deux de mes filles ont préféré entrer en école de commerce. » « J'avais l'impression que ce serait plus facile », lui a confié l'une d'elles. « Peut-être que les femmes sont moins poussées par le dépassement de soi, réfléchit alors Caroline Laurent à haute voix. Moi, je l'avais l'esprit de compétition. Déjà au lycée, grâce à mes bonnes notes en maths, j'avais intégré un établissement qui venait juste de s'ouvrir aux filles. Nous devions être cinq dans une classe de plus de trente. Mais j'avais envie de m'engager dans cette voie, alors peu m'importait de n'être entourée que de garçons. »

Malgré son attirance pour ce « côté élitiste », Caroline Laurent a eu besoin d'encouragements pour progresser. Pas seulement de ceux de sa famille. « J'ai été poussée par un mentor aussi. Il a beaucoup compté dans ma carrière. Il m'a proposé beaucoup de postes qui me permettaient d'évoluer. Surtout, il ne s'est jamais arrêtait pas à mes "non, je n'y arriverai pas". Il avait toujours de nouvelles propositions. Son attitude à mon égard m'a beaucoup portée. »

« Je suis sûre que les femmes ont quelque chose de différent à apporter. Une vision peut-être moins experte, mais plus globale. Une vision précieuse surtout dans ces domaines de l'aéronautique, des télécoms, des systèmes d’information, du spatial où les systèmes étudiés sont d'une infinie complexité », nous confie alors la directrice des systèmes orbitaux et des applications du Cnes. « Les équipes mixtes sont plus riches. Il y a réellement de la place pour les femmes dans ces mondes-là ! »

Même à celles qui n'ambitionnent pas de carrière dans un domaine de la technologie, Caroline Laurent le rappelle, « c'est un plus de comprendre le monde dans lequel on évolue. C'est pour ça qu'on fait des sciences. Pour comprendre comment tout ça fonctionne. Notre Planète et l'UniversUnivers. Comprendre ce qui est faisable. Et ce qui ne l'est pas. »

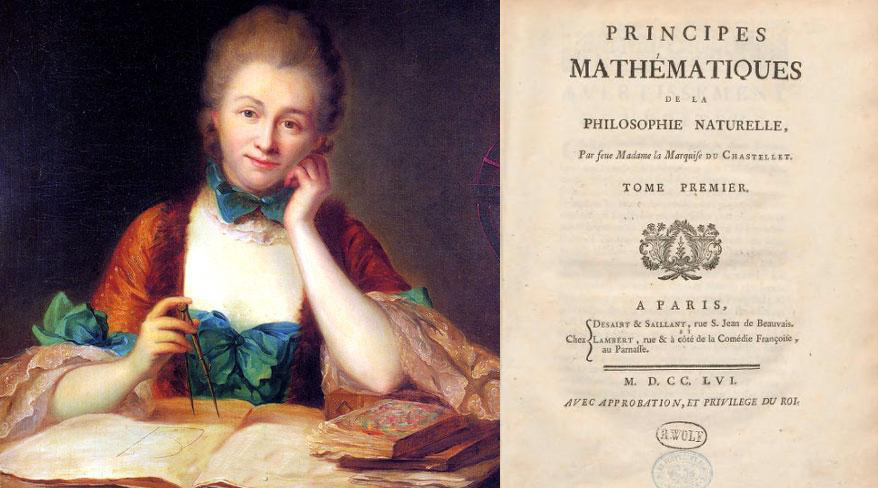

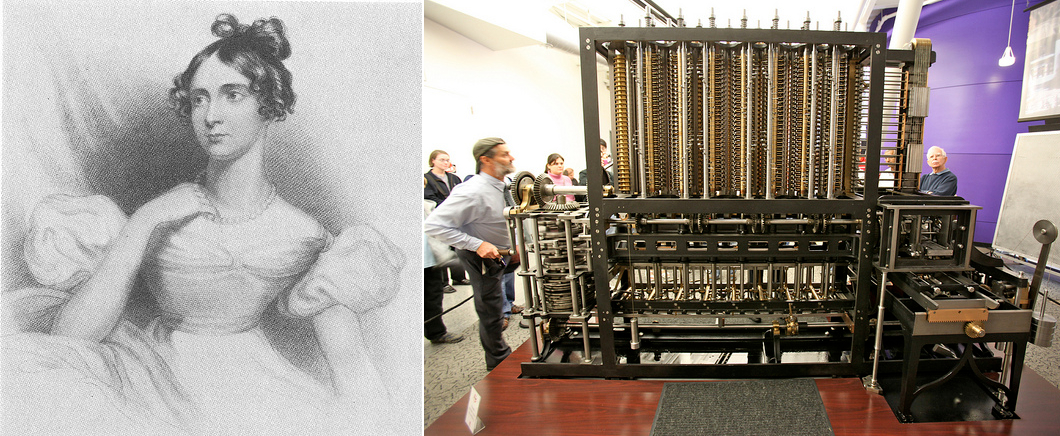

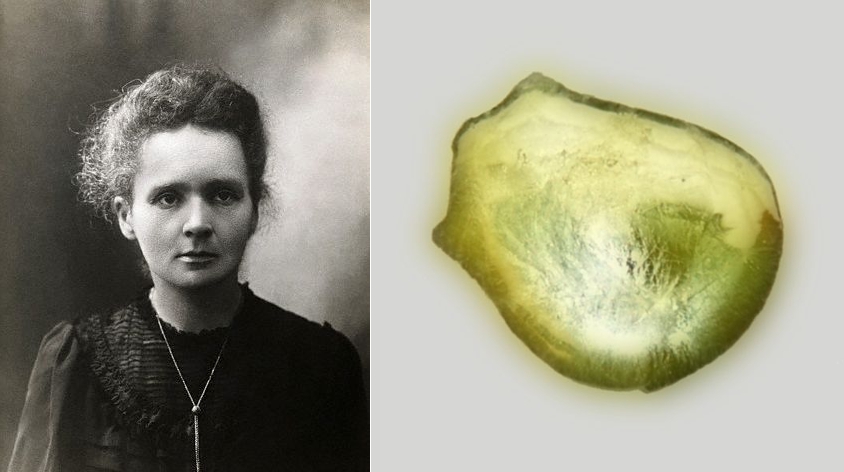

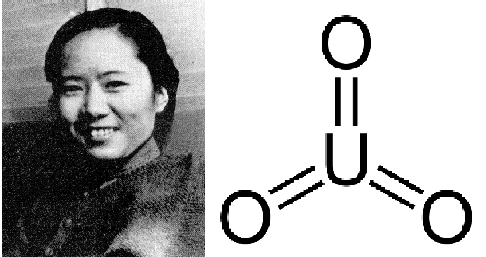

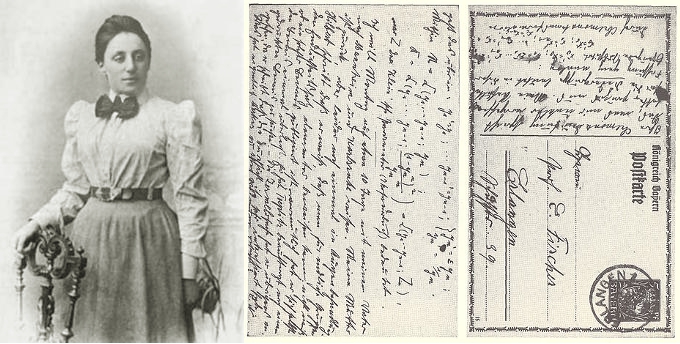

Les grandes femmes de la science

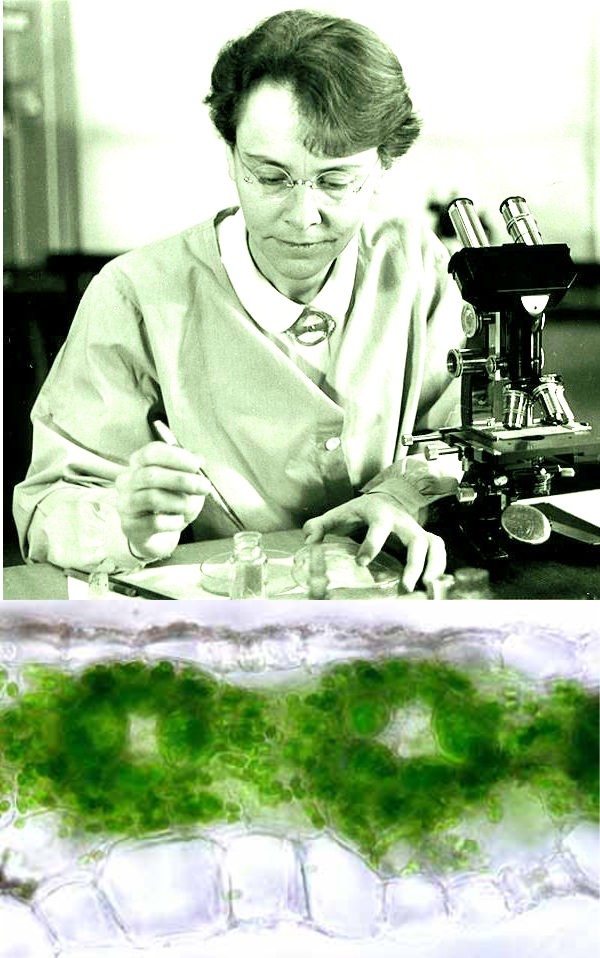

Barbara McClintockBarbara McClintock (1902-1992), américaine, est pionnière de la « cytogénétique », c'est-à-dire l'étude de la génétiquegénétique au sein même de la cellule. Elle consacra sa carrière à l'étude des chromosomeschromosomes de maïsmaïs, ce qui lui permit de découvrir les phénomènes de recombinaisonrecombinaison au cours de la méioseméiose, le lien entre les régions chromosomiques et les traits phénotypiques. La découverte de l'existence des transposons, ou « gènesgènes sauteurs », lui valut le prix Nobel de médecine en 1983. © Jean-Pierre RubinsteinJean-Pierre Rubinstein, Christiane Tuquet, Christiane Lichtlé, laboratoire Organismes photosynthétiques et environnement, ENS.