au sommaire

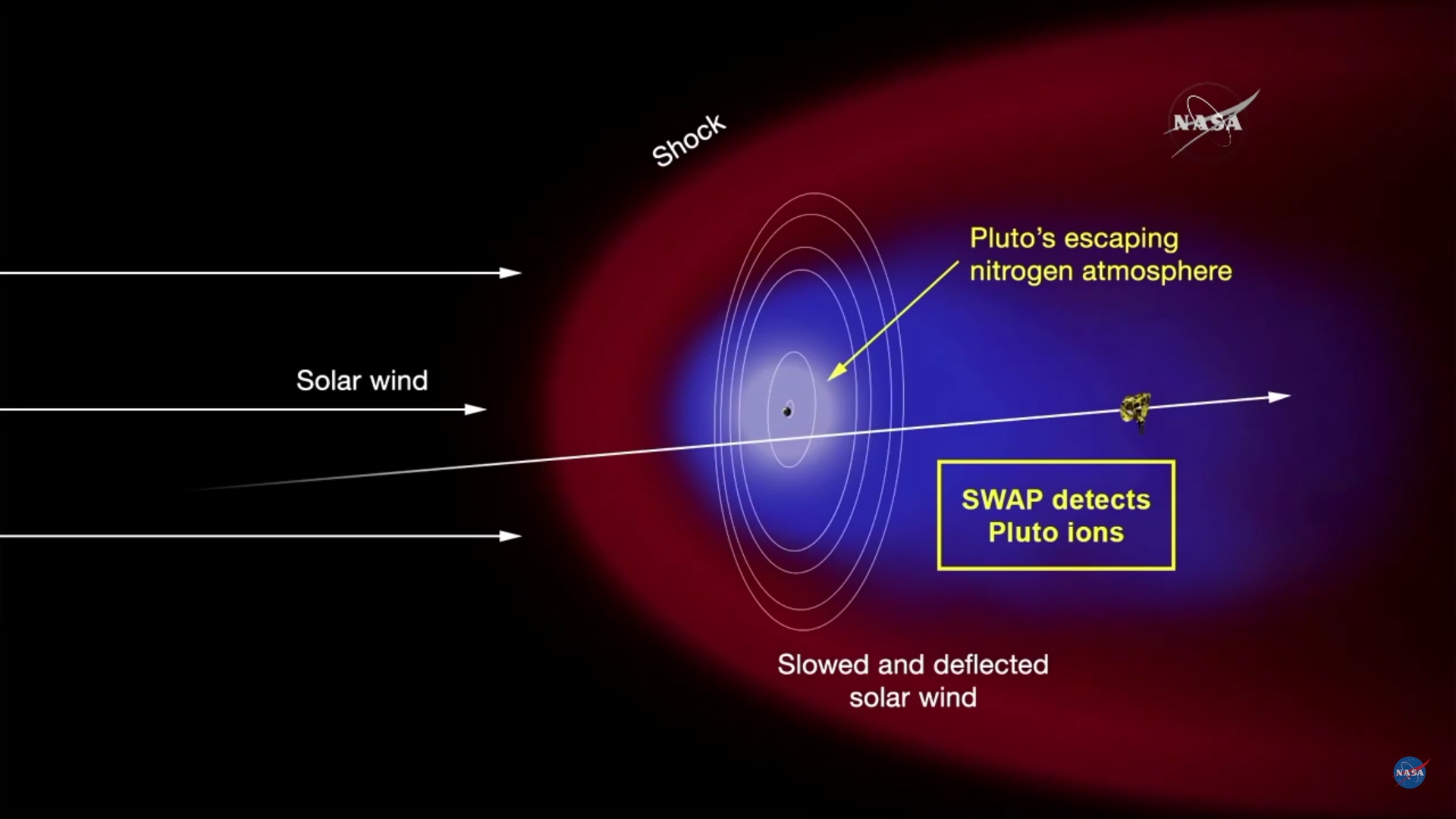

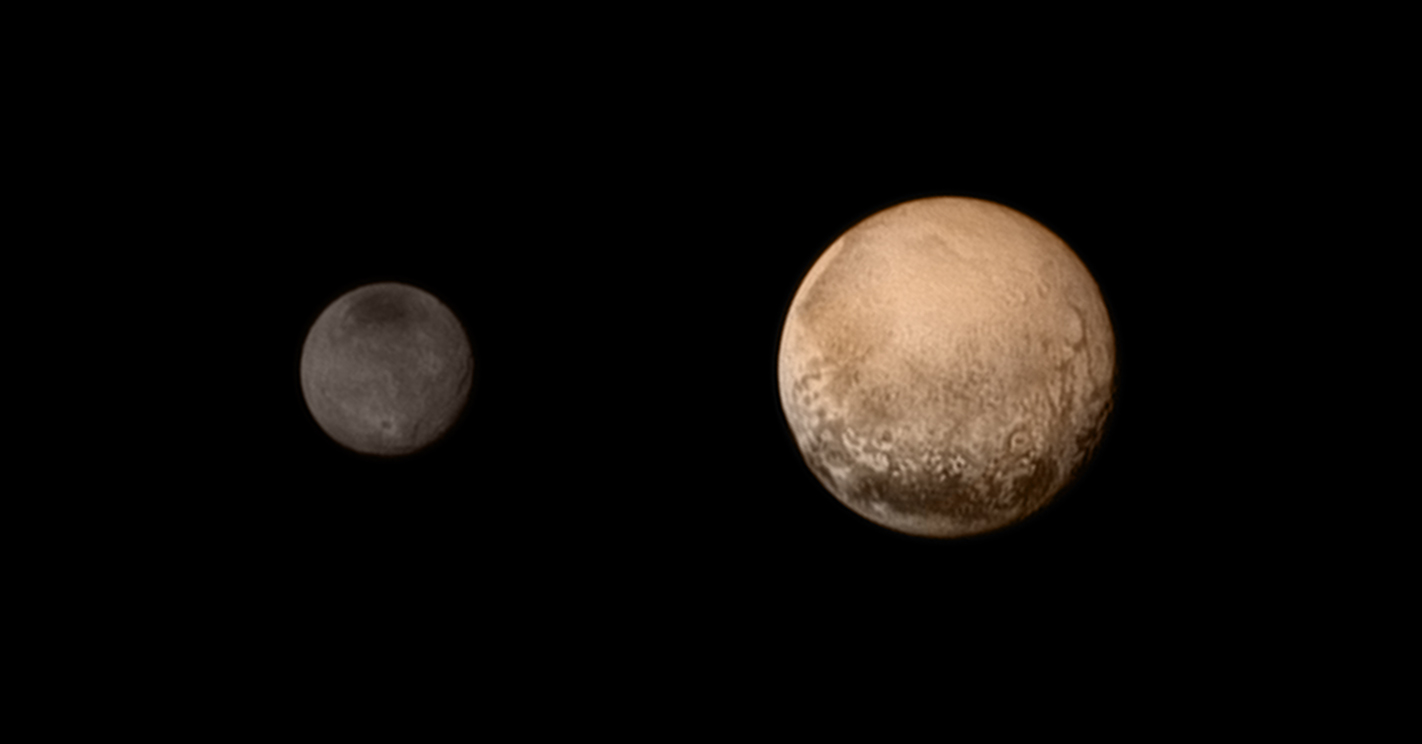

Pluton, planète naine qui se promène dans la ceinture de Kuiper, à près de 5 milliards de kilomètres de la Terre, n'a pas fini de nous étonner et de nous émerveiller. Plus de 70 jours après la visite historique de New Horizons (le 14 juillet dernier) et les premières images transmises de l'hémisphère survolé par la sonde -- le grand cœur en particulier, baptisé région Tombaugh --, d'autres photos en haute résolutionrésolution, envoyées progressivement au cours de ces dernières semaines (le vaisseau poursuit sa route à travers cette région du Système solaire externe), arrivent sur les écrans de l'équipe de la mission. Après avoir été l'objet de traitements et après des esquisses d'interprétations en attendant les études plus approfondies de sa géomorphologiegéomorphologie, les images sont partagées avec le grand public qui, lui aussi, ne reste pas insensible à toute la beauté et la diversité des paysages de cet astre de 2.372 km de diamètre.

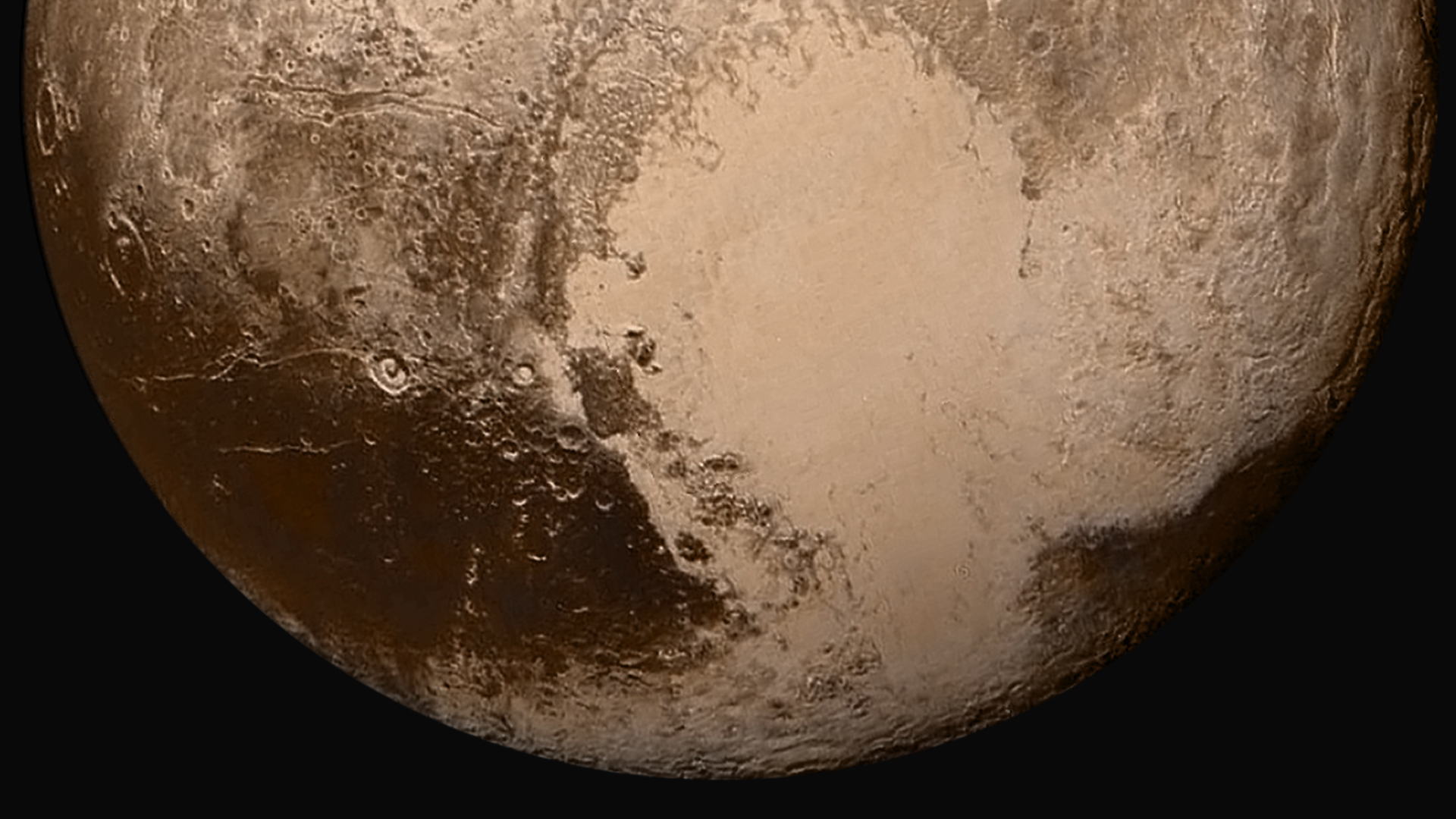

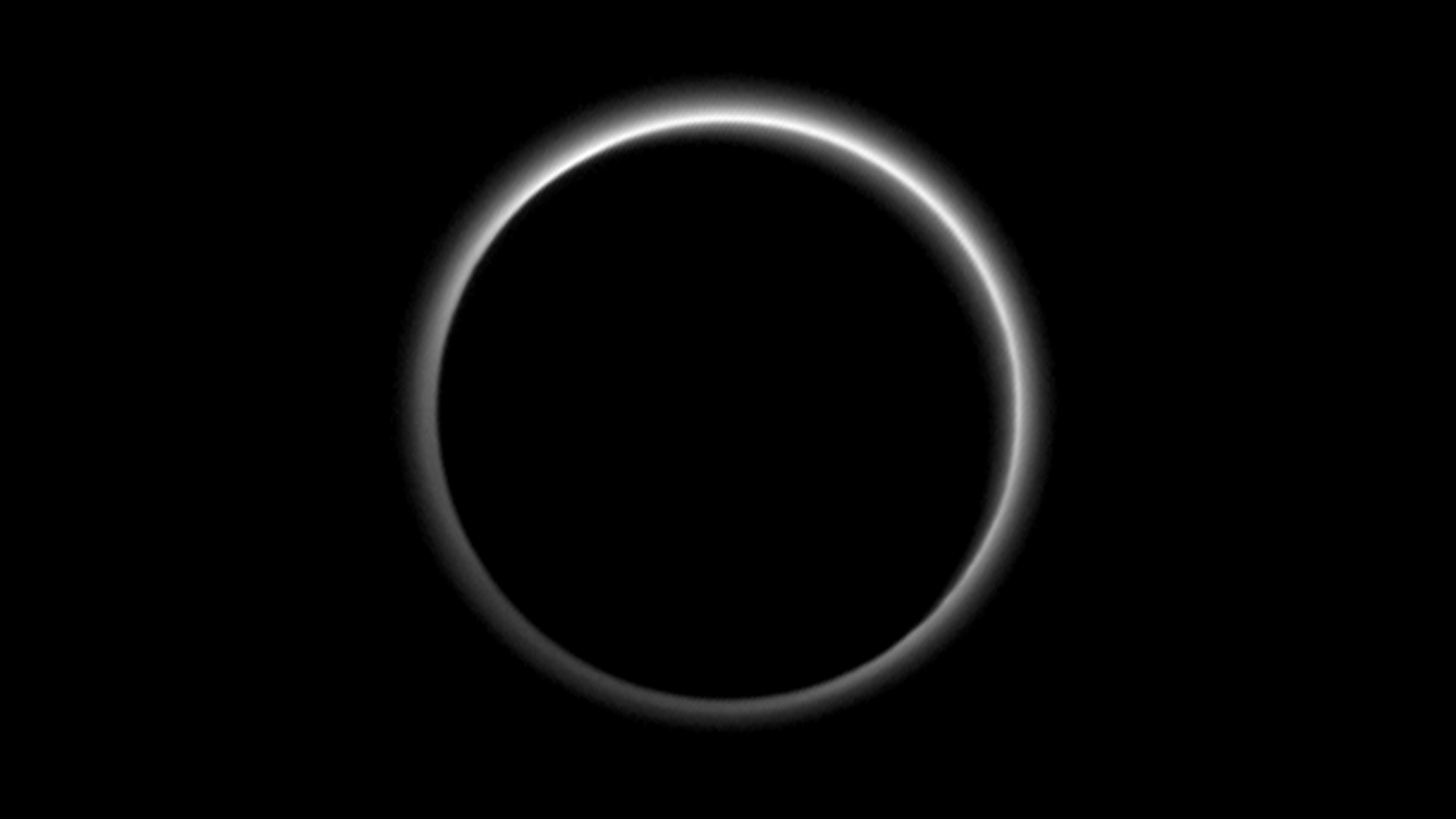

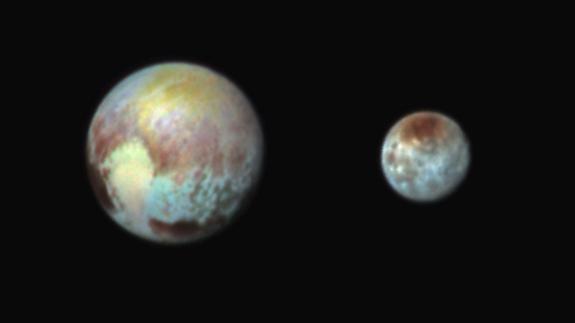

Cette fois encore, quelques jours après avoir découvert les jeux d’ombres et de lumière sur la surface de la planète naine, à l'orée du jour et de la nuit, on a envie de se frotter les yeuxyeux en découvrant cette vue globale de PlutonPluton. Aussi, afin d'apprécier au maximum toutes les nuances et la complexité des terrains qui la composent, nous vous recommandons de télécharger la version de 8.000 pixelspixels (70,8 Mo) pour vous y promener à votre gré, de long en large, zoomant et dézoomant, autant de temps qu'il vous plaira...

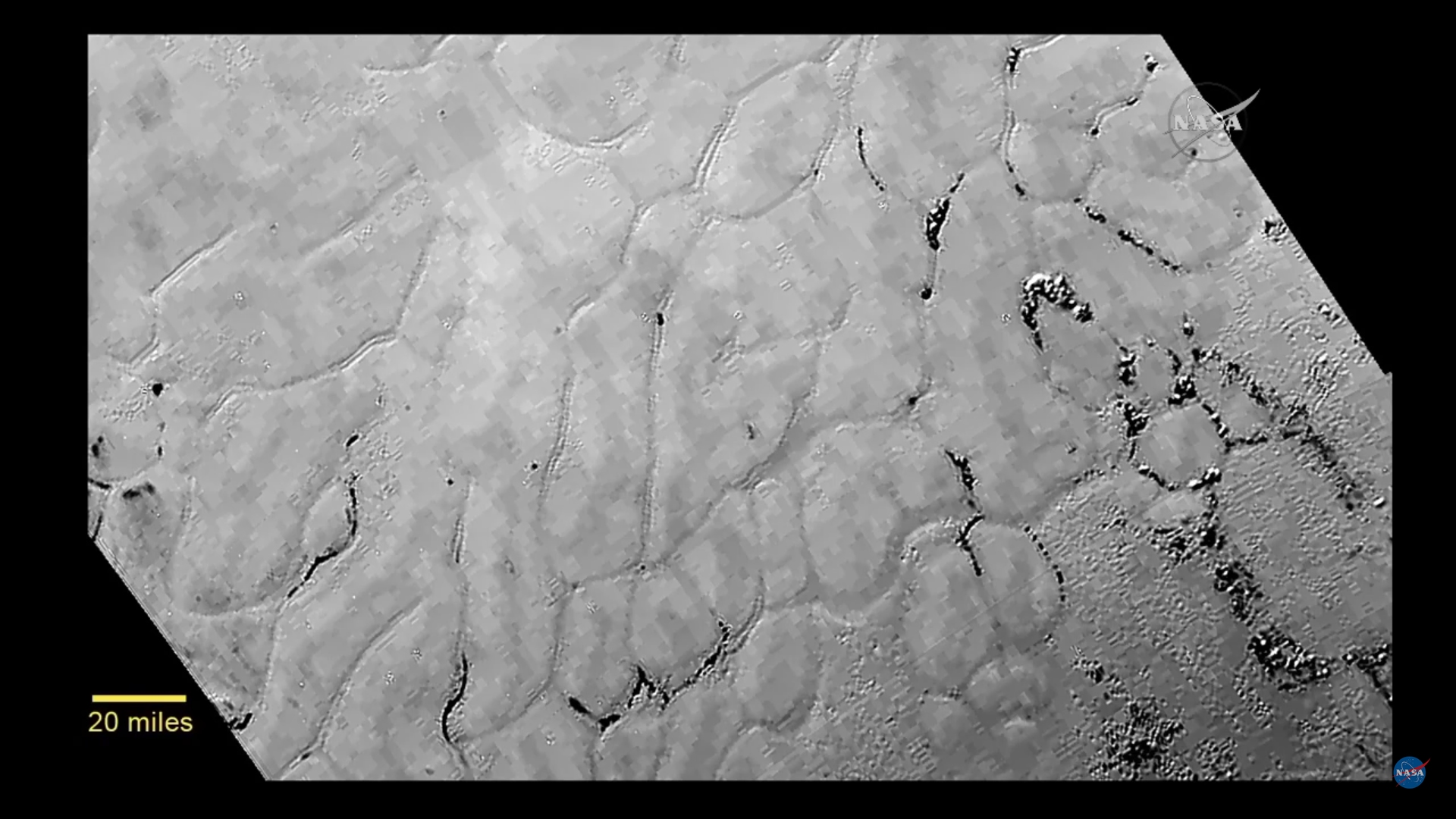

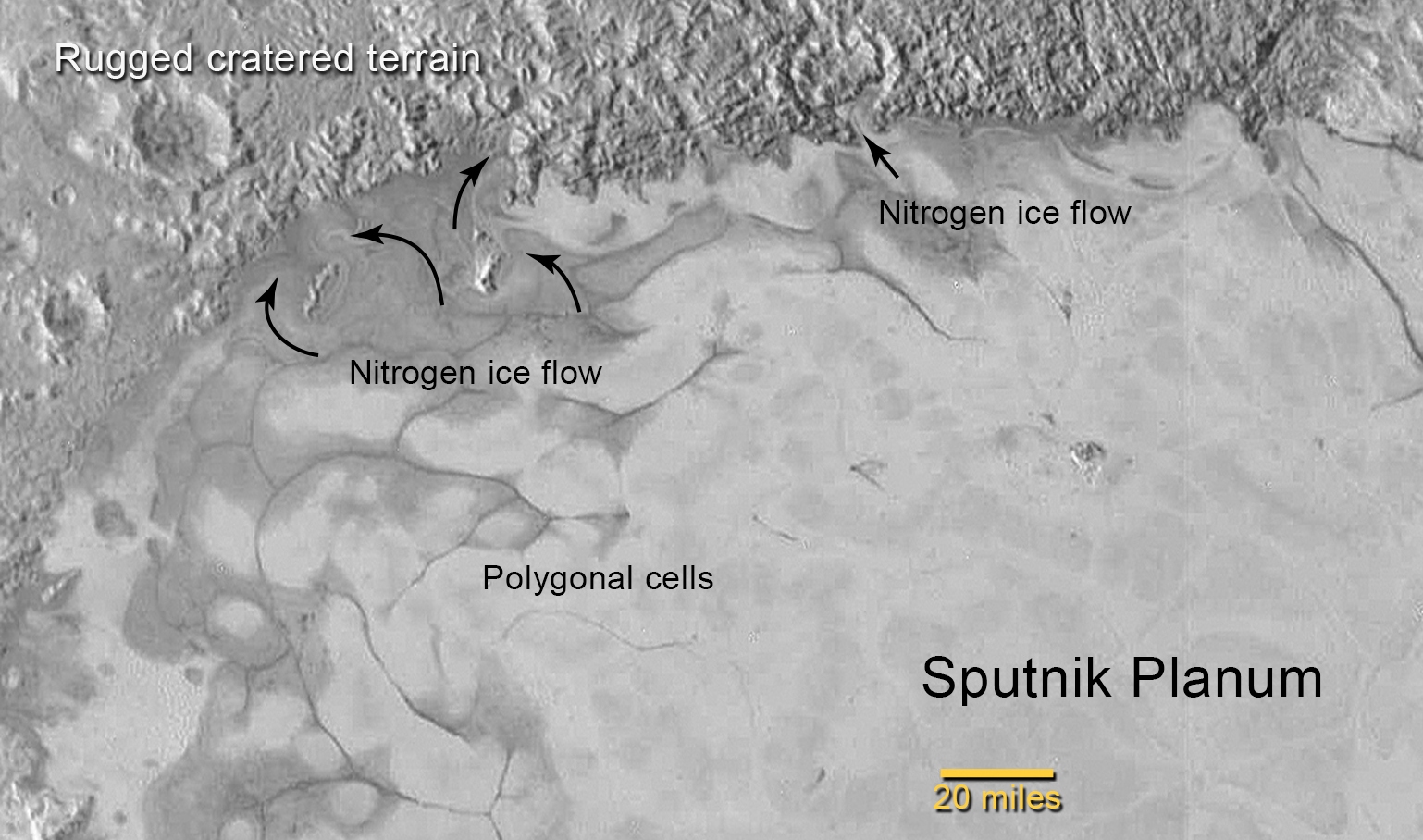

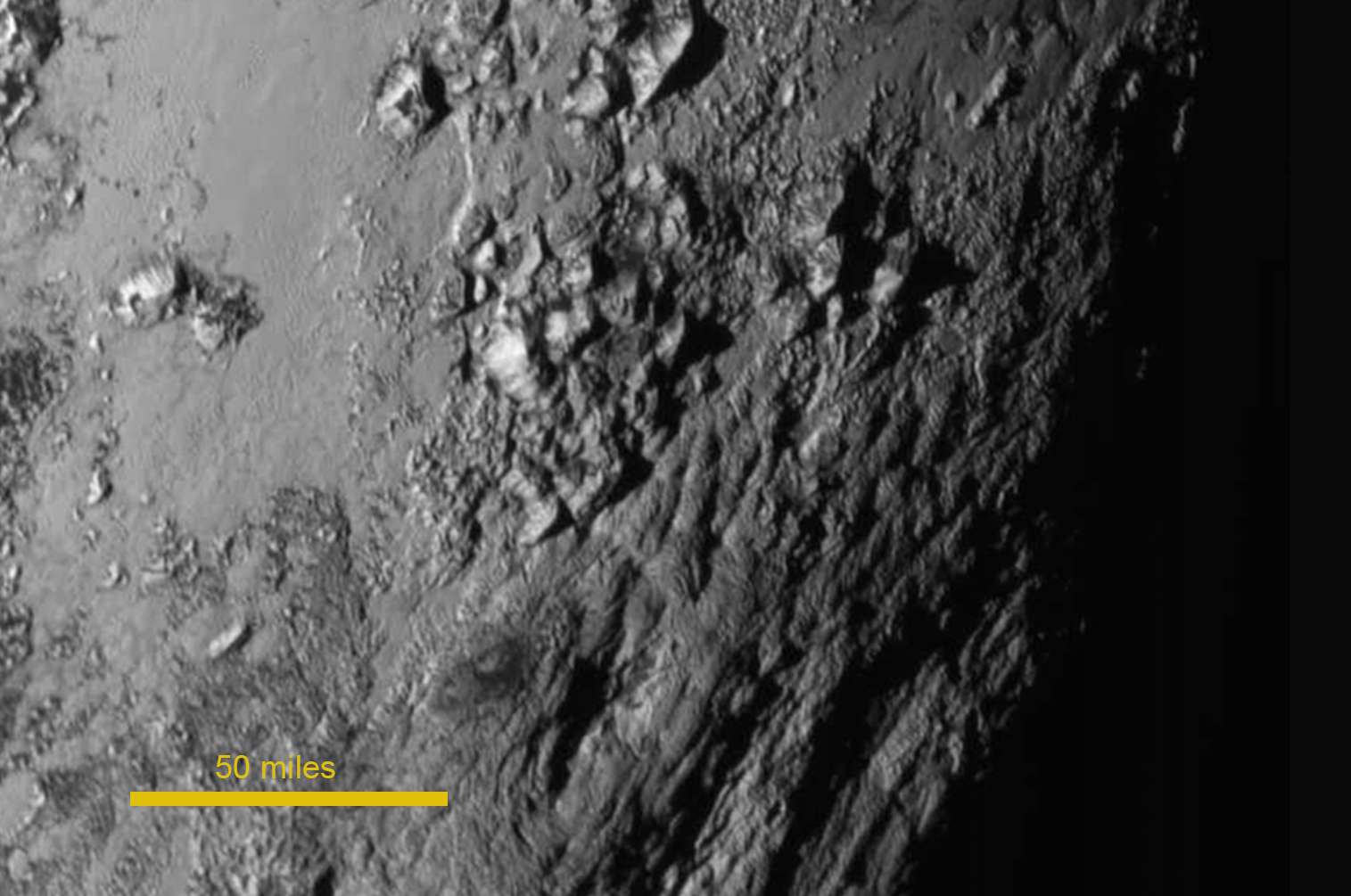

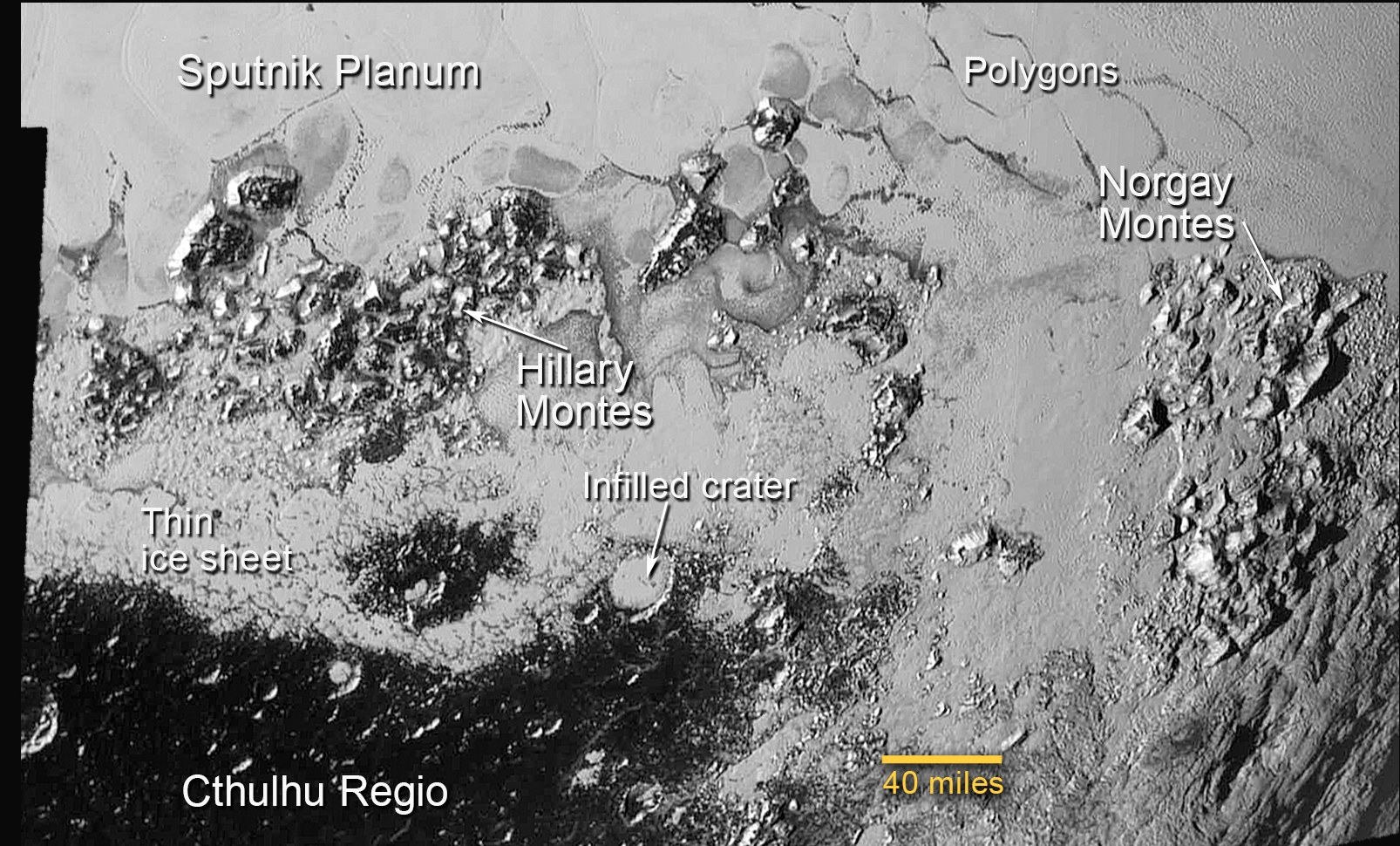

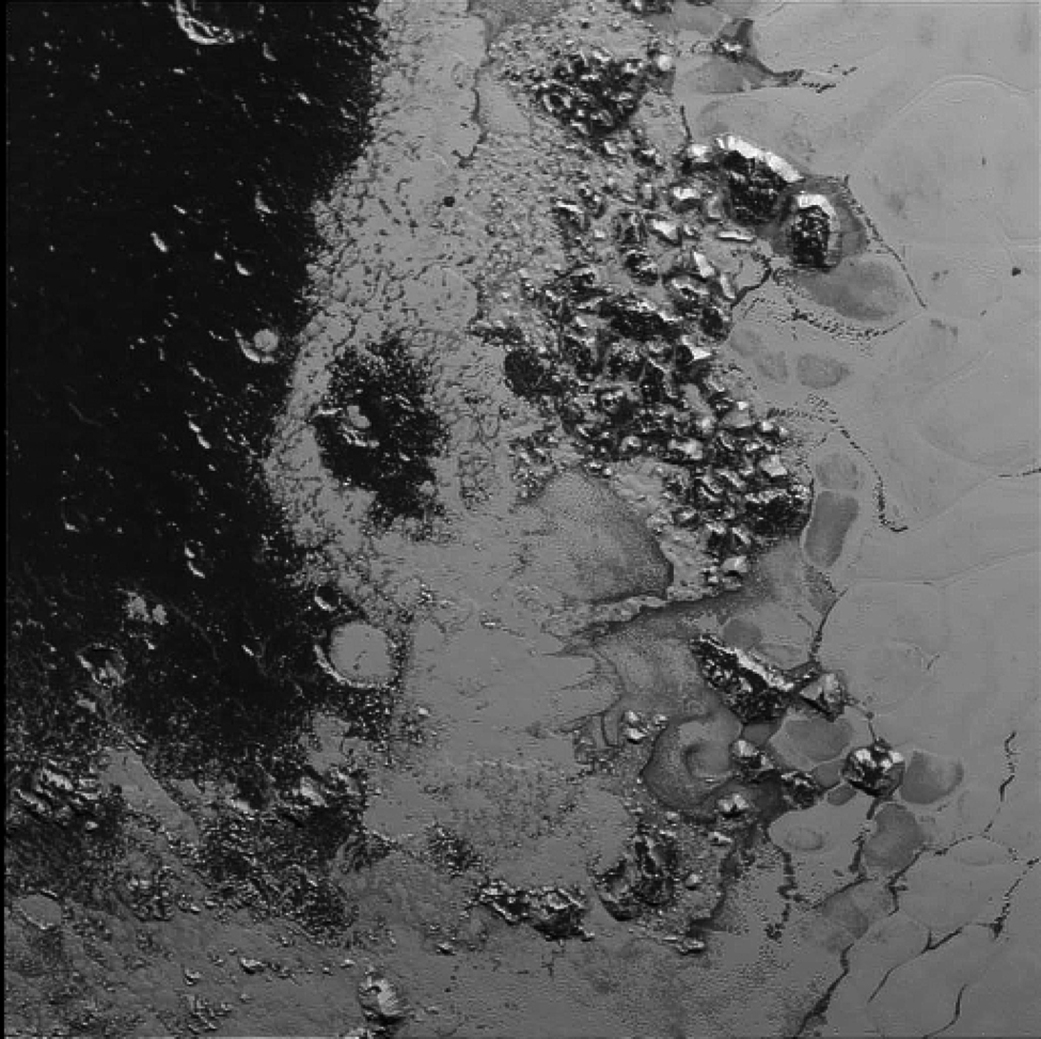

Détail de la plaine Spoutnik, à l’intérieur de la vaste région Tombaugh (surnommée le cœur). Cet agrandissement couvre un espace large de 120 km. Les cellules ressemblent à des écailles voire une peau sur laquelle on distingue des motifs indéterminés qui évoquent des dunes. Les chercheurs n’avaient pas encore eu le plaisir de voir la surface de Pluton avec autant de détails. Des montagnes de glace surnagent dans ce paysage extraordinaire façonné par différentes forces. © Nasa, JHUAPL, SwRI

Entre esthétique et science

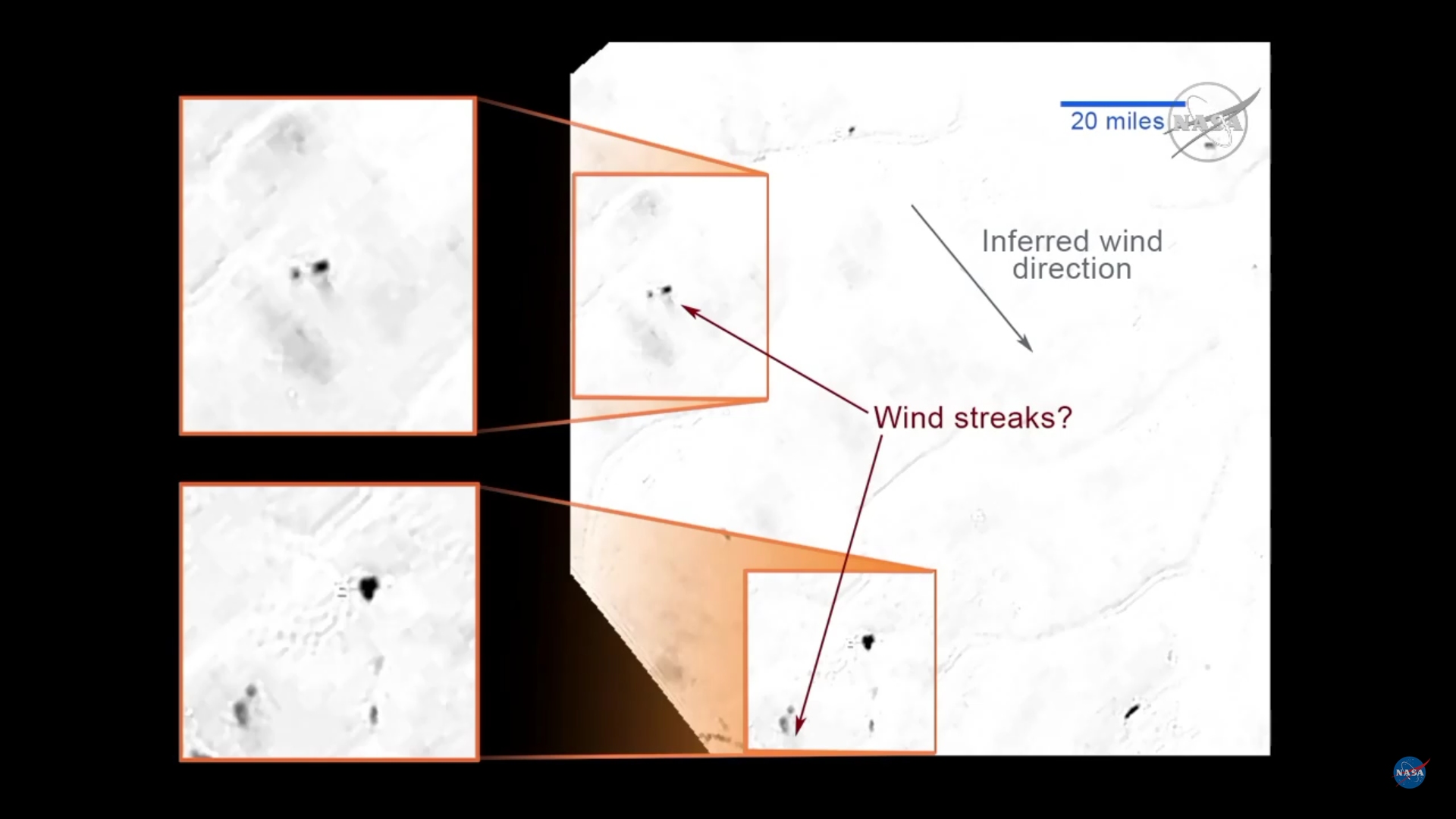

Sur l'image principale (en haut), en regardant du côté du terminateur, à la limite du jour et de la nuit, sur la droite, on peut observer en gros plan des formations qui ondulent et ressemblent à des dunes. « C'est un paysage unique et curieux qui s'étend sur des centaines de kilomètres, commente William McKinnon, de l'équipe scientifique de la mission. Cela ressemble plus à de l'écorce ou des écailles de dragon qu'à de la géologiegéologie. Le géophysicien ne cache pas son étonnement, cela va vraiment prendre du temps de comprendre, ajoutant que peut-être cela combine des forces tectoniques internes et la sublimationsublimation des glaces entraînée par le faible ensoleillement de Pluton ».

En survolant la plaine de SpoutnikSpoutnik, on devine par endroits la présence de rides à la surface de ces cellules aux tons clairs. Loin d'être opaques, elles laissent transparaître des teintes rouge bordeaux. Plus au sud, la sombre formation Cthulhu Regio arbore quelques grands cratères d'impact dont certains sont emplis (ou partiellement emplis) de matériaux plus clairs, et traversés par de longues crevasses, elles-mêmes remplies de matériaux clairs, et ailleurs, rouge.

De magnifiques rehauts bleu pastel, jaune clair, dorés ou « coquille d'œuf » parsèment les régions au nord de Tombaugh. À l'ouest de celle-ci, on distingue des reliefs bariolés de rouillerouille et recouverts çà et là d'un vernisvernis crème... On pense au fameux sfumato de Léonard de VinciLéonard de Vinci. L'ensemble fait aussi songer à la palette d'un peintre partiellement séchée ou encore dégoulinante...

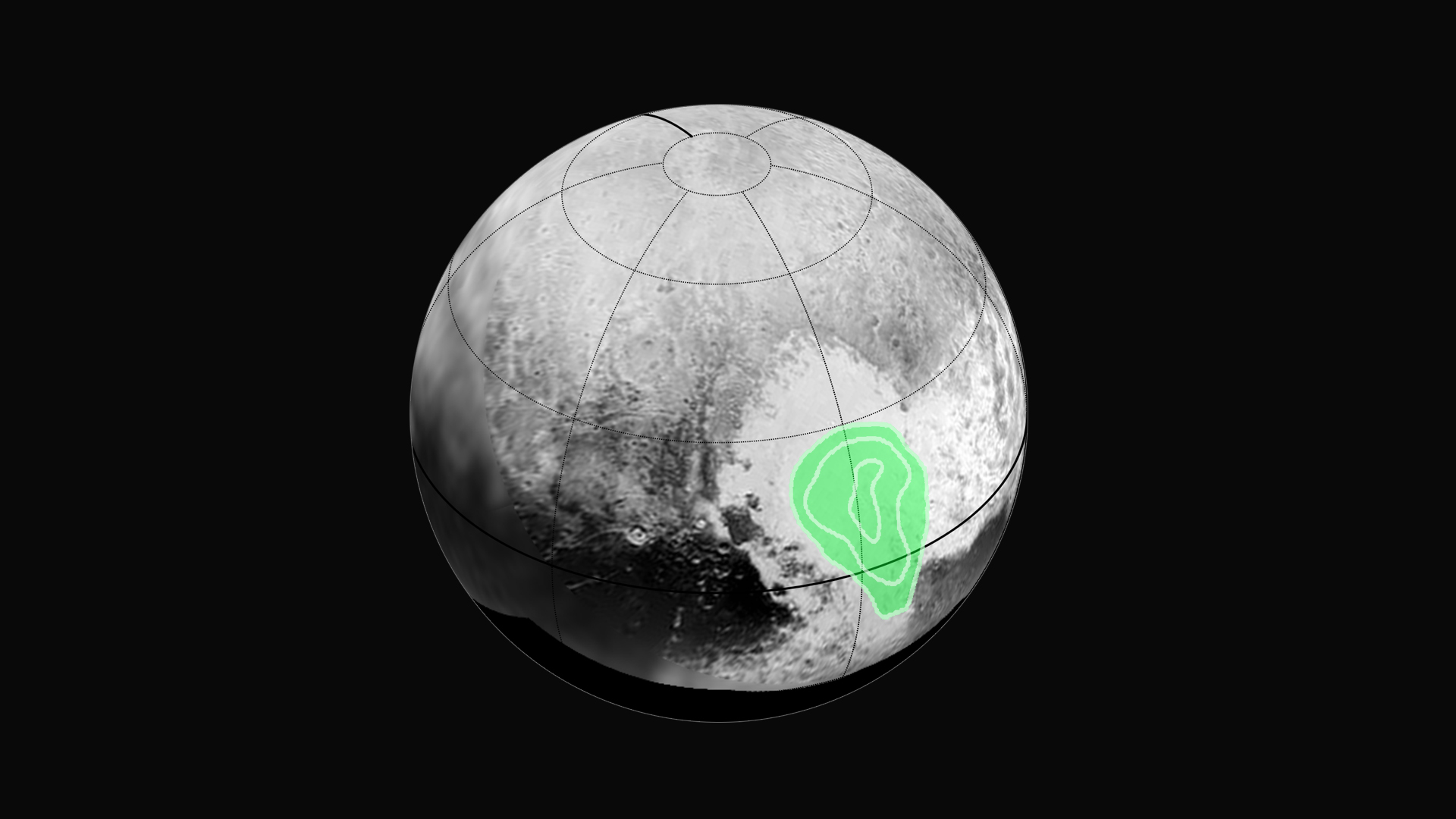

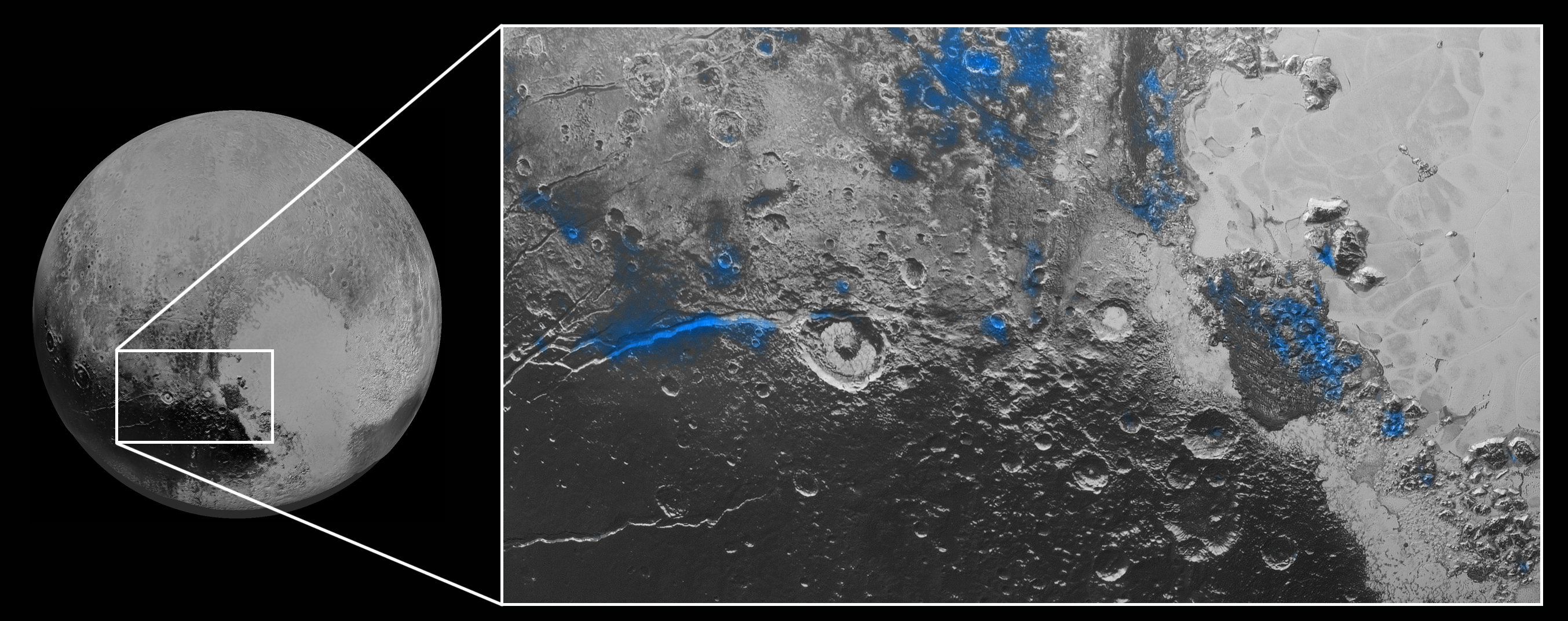

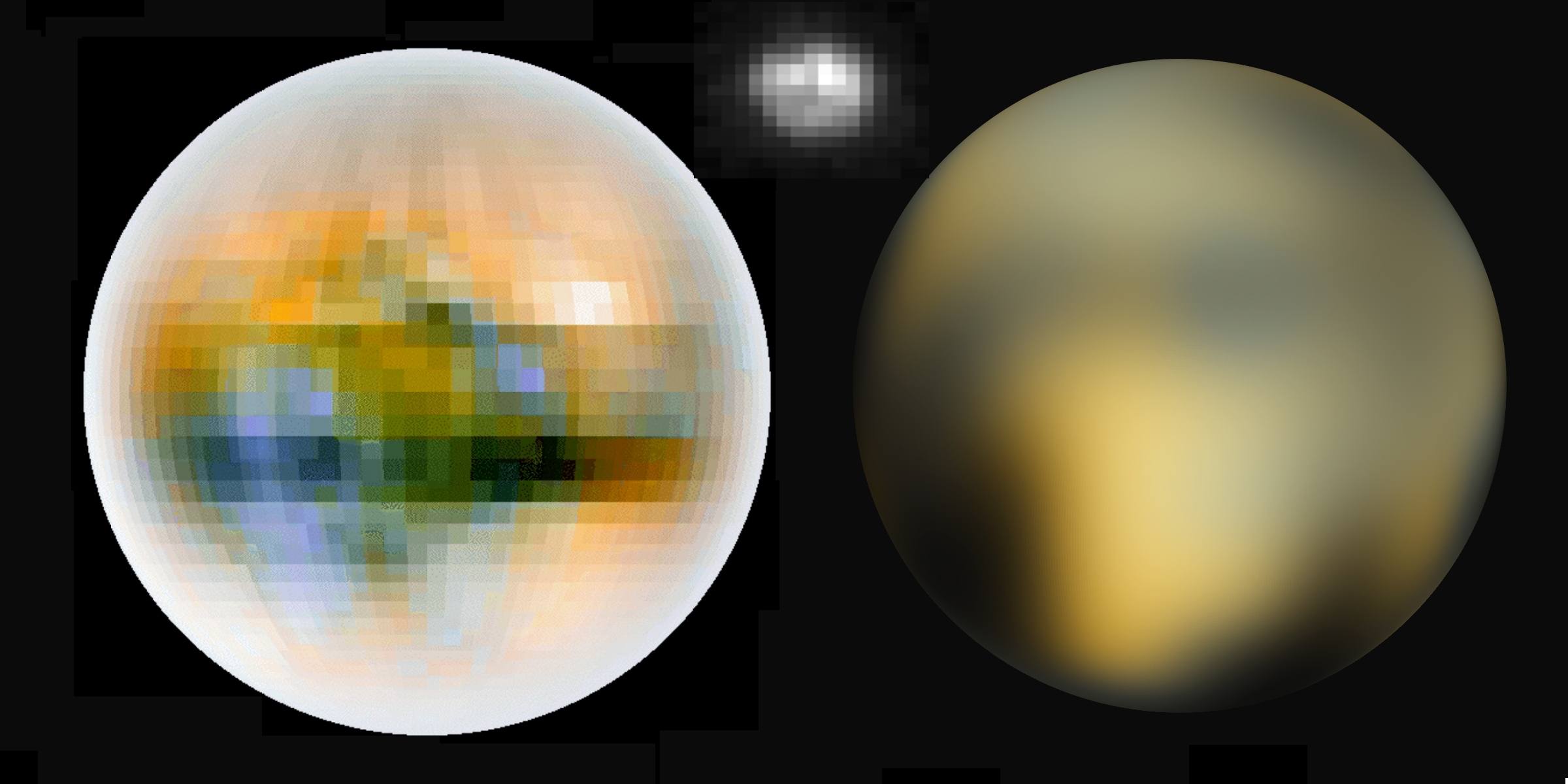

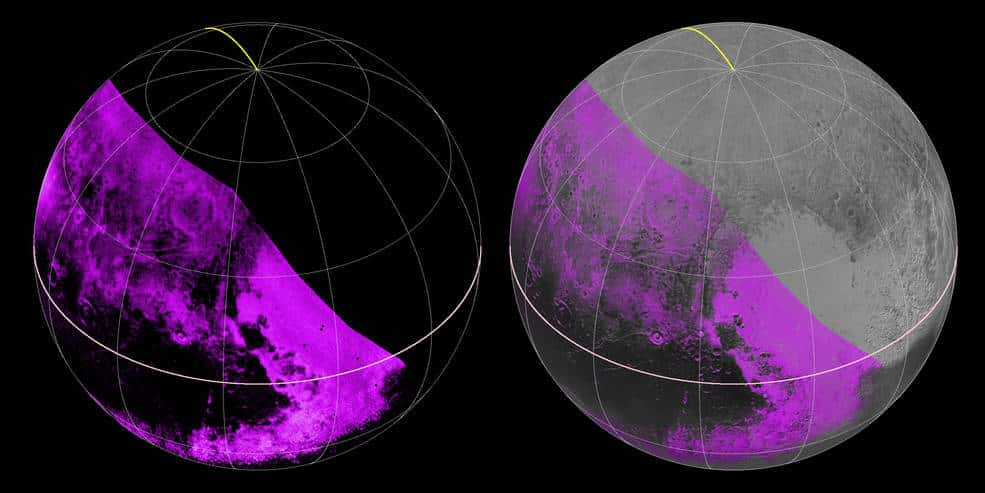

En violet, distribution du méthane à la surface de Pluton. Les images ont été réalisées avec le spectromètre infrarouge Ralph/Leisa de New Horizons et combinées (à droite) avec celles de Lorri. La bande sombre, nommée Cthulhu Regio, sur l’équateur de la planète naine, n’affiche pratiquement aucune trace de méthane. En revanche, il est abondant dans la plaine Spoutnik. La distribution est plus hétérogène dans le reste de la portion de l’hémisphère nord observée. © Nasa, JHUAPL, SwRI

L’abondance du méthane à la surface de Pluton

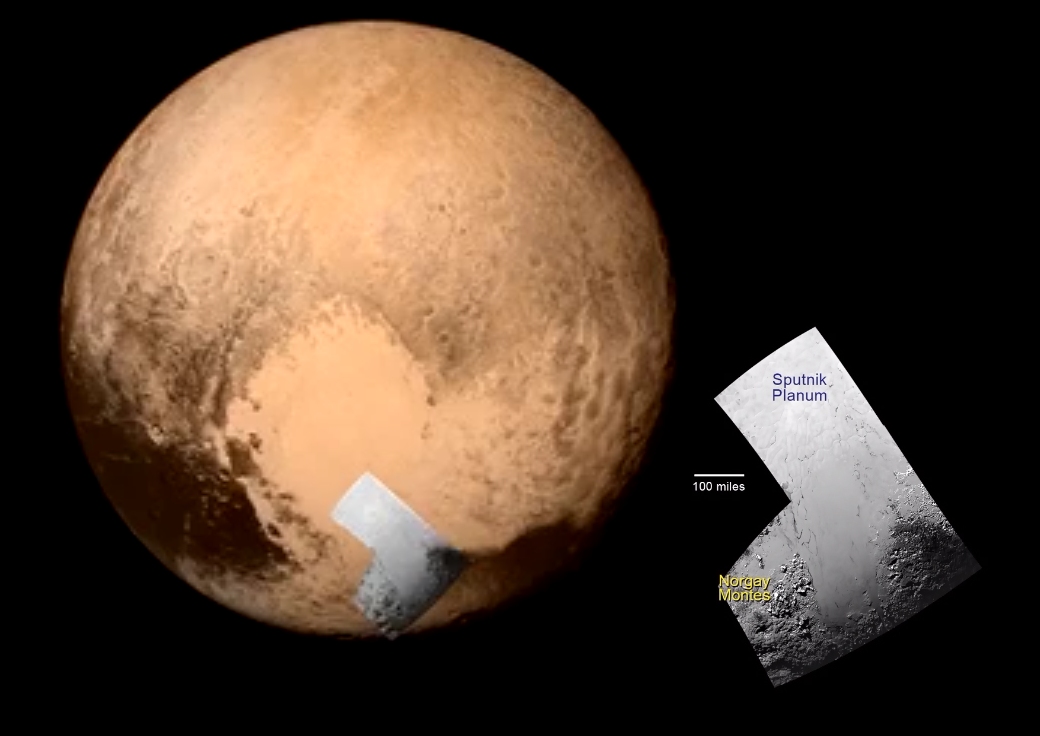

Comme l'a expliqué Alex Parker, de l'équipe de New HorizonsNew Horizons, à Emily Lakdawalla qui l'a interrogé sur la réalisation de ce portrait en couleurscouleurs, l'image en combine trois acquises à travers une filtre bleu, un autre rouge et un autre dans le proche infrarougeinfrarouge de la caméra MVICMVIC (Multispectral Visual Imaging Camera)). Ces images ont été élargies a posteriori par un facteur 2, par déconvolution. Le chercheur raconte que, après avoir passé des heures à retravailler l'image dans ses moindres détails, il avait « les yeux rougis », ajoutant : « Il me semble que le résultat paie »... Nous n'avons aucun doute là-dessus ; cela saute aux yeux !

Enfin, signalons que le spectromètrespectromètre infrarouge Leisa a renseigné l'équipe scientifique de la mission sur la distribution du méthane sur une frange de la surface de Pluton. Mais, là aussi, rien de simple. Il y en a partout dans la plaine Spoutnik et presque pas sur les massifs montagneux qui la bordent ou dans la région de Cthulhu (massemasse rouge sombre).

Il y a tant de choses à regarder sur ces images récemment envoyées (rappelons que le téléchargement de toutes les images et mesures collectées le 14 juillet prendra 18 mois au total). L'étonnement revient à toutes les échelles. On n'ose imaginer ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les mois à venir.

Le monde de Pluton vu par New Horizons

Pluton vue par la caméra MVICMVIC (qui voit en bleu, en rouge et en infrarougeinfrarouge) le 14 juillet 2015. Cette image (composition de plusieurs clichés) a montré la complexité géologique de la surface de PlutonPluton. Ici, un pixelpixel représente 1,3 km. © NasaNasa/JHUAPL/SwRI