au sommaire

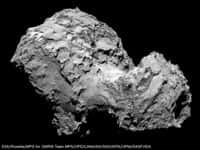

Prise par Rosetta, cette photographie montre l'atterrissage de Philae, du moins le premier. On y voit la tache sombre de la poussière soulevée par le robot. Le losange vert indique le lieu calculé (flight dynamics solution), à 10 m seulement du point de toucher réel. L'atterrissage a donc été d'une précision excellente... au détail près que Philae a rebondi pour remonter à environ 1 km au-dessus de la surface et toucher une deuxième fois 1 km plus loin et 1 h 50 plus tard. Le second rebond, suivi d'un survol de quelques minutes, l'a amené dans un endroit au relief tourmenté, où il n'a pas encore été localisé. © Esa/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO 3.0

Encore une fois, Philae, posé sur la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, a ménagé son suspense, comme lors de son atterrissage mouvementé mercredi 12 novembre. Mal installé, juché de travers sur la rocaille d'une pente, en partie à l'ombre, éclairé seulement 1 h 30 toutes les douze heures, il comptait d'abord sur l'énergie de sa pile électrique, non rechargeable, qui disposait d'une soixantaine d'heures d'autonomieautonomie. Vendredi matin, il avait transmis les données du spectromètre APXS (analyse de la composition de la surface) et de Mupus, qui a sondé les propriétés mécaniques et thermiques et du sol. L'instrument Consert (un échange radar avec RosettaRosetta à travers la comète pour en réaliser une sorte de scanner) continuait à travailler depuis l'atterrissage.

Ordre a été donné, alors, de déclencher sa foreuse SD2, au risque de le déséquilibrer. Advienne que pourra... Le foret a progressé de 25 cm, mais nul ne savait s'il avait tourné dans le sol ou dans le vide. Fin de la session radio à cet instant.

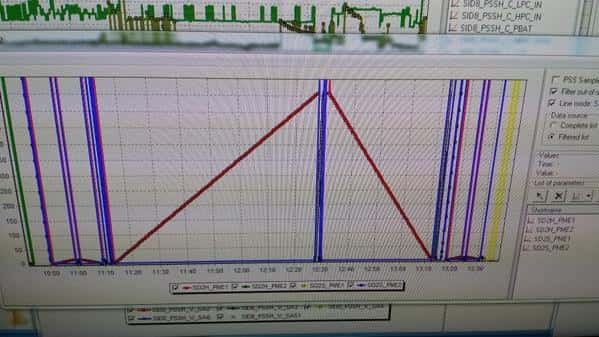

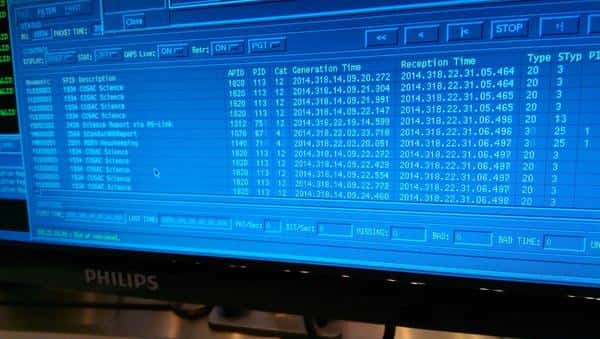

Darmstadt. Centre des opérations de l'Esa. Vendredi 14 novembre, minuit. Les données de Philae, après un contact intermittent, commencent à défiler sur les écrans. © Esa

Les instruments de Philae ont travaillé

Vendredi soir, à partir de 23 h 19 en heure française, Philae a repris contact avec la sonde Rosetta qui, après un tour de la comète, était revenue au-dessus de l'horizon de l'atterrisseur (elle doit être en « portée optique » avec lui, c'est-à-dire sans obstacle entre les deux). Immédiatement, le robotrobot a expédié les données qu'il avait recueillies durant la période de silence et les responsables de la mission ont vu défiler les données sur les écrans de contrôle (voir aussi le blogblog Cielmania de Jean-Baptiste FeldmannJean-Baptiste Feldmann).

L'un après l'autre, les instruments, comme venus au rapport, indiquaient qu'ils avaient fonctionné ! Oui, la foreuse a foré. Oui, le chromatographe et le spectromètre de masse de Cosac ont analysé un échantillon à la recherche de matière organique. Oui, les appareils photo de Rolis ont pris des clichés. Oui, Ptolemy a étudié les rapports isotopiques des substances volatiles émanant du sol. Apparemment, seul Sesame, au bout des pattes et chargé de mesures acoustiques, n'a pas donné de ses nouvelles.

Un peu abscons mais il y a là de quoi déboucher le champagne : l'instrument SD2, c'est-à-dire la foreuse, explique à sa manière qu'il a descendu puis remonté le foret. © Esa

Changer de position pour recevoir un peu plus de lumière

Alors que l'indicateur de charge de la pile indiquait une chute irrémédiable de la tension, annonçant un épuisement proche et définitif, les responsables de la mission ont tenté une ultime manœuvre : actionner les jambes du train d'atterrissage et faire pivoter le corps de Philae sur l'axe qui le solidarise à ses pattes.

But du jeu : rehausser le robot de 4 cm et le tourner de 35° pour amener le plus grand des panneaux solaires, le « 1 », en meilleure position par rapport au SoleilSoleil, de sorte que les cellules photovoltaïquescellules photovoltaïques rechargent un peu mieux la batterie secondaire, qui est, elle, rechargeable. L'inexorable est arrivé : à bout de pile, comme une lampe électrique ou une bougie, Philae s'est éteint.

Encore plus abscons mais après cela, il faut sortir les coupes pour boire le champagne débouché précédemment : c'est Cosac au rapport. Cet instrument (Cometary Sampling and Composition) contient un chromatographe, pour séparer les différents composés de l'échantillon confié par SD2, et un spectromètre de masse pour les identifier un à un. Qu'a-t-il vraiment analysé ? Pour le savoir, il faut lire ces lignes de plus près. Réponse bientôt. © Esa

Une hibernation dont Philae pourrait peut-être sortir

L'Esa préfère parler « d'hibernation ». On ne sait jamais : la lumièrelumière solaire pourrait recharger la batterie suffisamment. Rien n'est sûr car l'engin est posé sur un sol à -70° C et doit être chauffé jusqu'à environ 0° C pour que son électronique fonctionne. Il lui faut donc une batterie bien chargée pour commencer à travailler et à bavarder avec Rosetta. Et avec une heure et demie d'ensoleillement toutes les douze heures, ce n'est pas gagné...

Dans les mois qui viennent, la comète s'approchant du Soleil, ses rayons seront plus efficaces, alors que Rosetta sera toujours en mission autour de 67/P Churyumov-Gerasimenko. Sortira-t-il de son hibernation ? Et quelles données a-t-il récoltées ? Les scientifiques mettront des mois à décrypter les milliers d'informations envoyées. Et où est-il ? Car on ne le sait toujours pas exactement et Rosetta le cherche encore ! Il faudra donc reparler de Philae, le robot vaillant et imprévisible...

Rosetta / Atterrissage de Philae

-------------------------------------

Les fidèles de Futura-Sciences ont suivi l'atterrissage le 12 novembre 2014 sur notre page spéciale (http://www.futura-sciences.com/live/), où le direct sur cet événement est toujours disponible.

Mission phare de l’Agence spatiale européenne, Rosetta doit pour la première fois installer une sonde en orbite autour d’une comète et y poser un atterrisseur. Décidée en 1993, elle a été lancée le 3 mars 2004 et a atteint 67P/Churyumov-Gerasimenko en août 2014, et y a déposé l'atterrisseur Philae le 12 novembre 2014.

Futura-Sciences a suivi cette longue saga. Revivez ses moments clés en suivant ces liens :

- Janvier 2003 : report du lancement et changement d’objectif. Ce ne sera pas la comète Wirtanen.

- Septembre 2003 : le choix de 67P/Churyumov-Gerasimenko et notre dossier complet sur la mission Rosetta.

- Mars 2004 : le lancement de Rosetta.

- Février 2010 : le survol de l’astéroïde Steins.

- Juillet 2010 : le survol de l’astéroïde Lutetia.

- Janvier 2014 : le réveil de Rosetta.

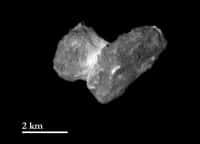

- Avril 2014 : les premières images de 67P/Churyumov-Gerasimenko.

- Août 2014 : Rosetta en orbite (ou presque) autour de sa comète.

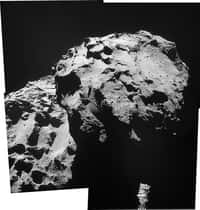

- Septembre 2014 : les images en vue rapprochée de la comète.

- 15 octobre : le choix définitif du site d’atterrissage de Philae.

- 5 novembre 2014 : Le site d’atterrissage s’appelle Agilkia.