au sommaire

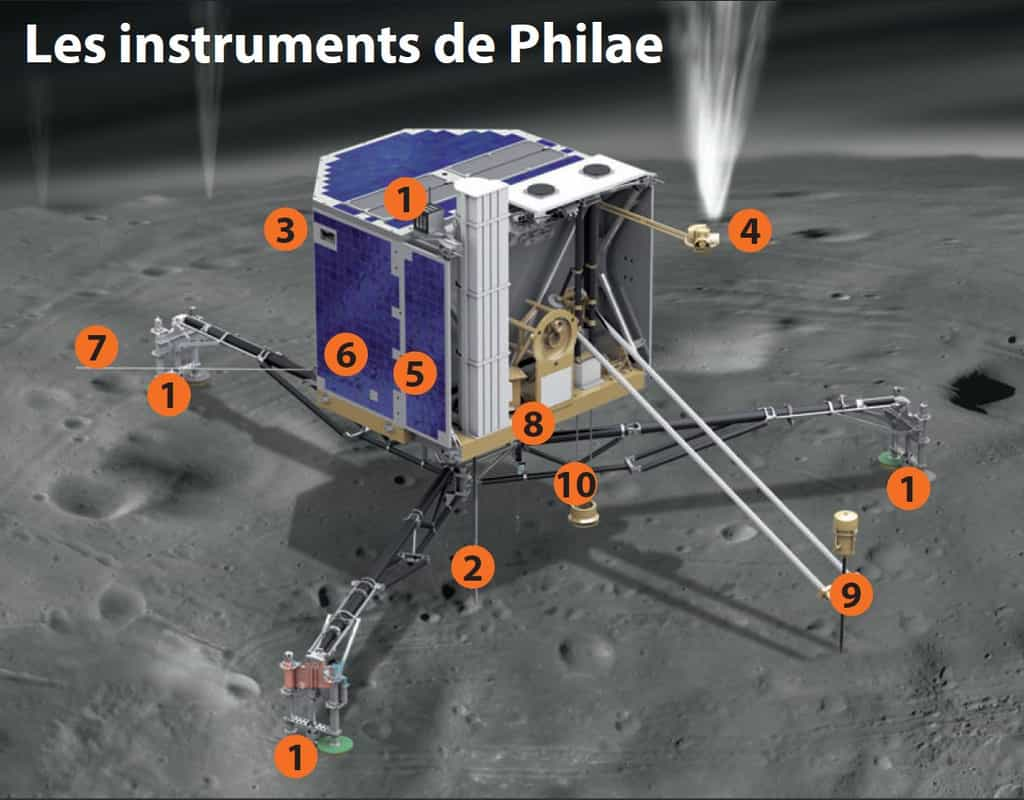

Sur sa comète, le robot Philae, posé de travers sur un site qui n'est pas celui prévu, n'a toujours pas été repéré. Mais il a poursuivi son travail d'analyse. Alors que la liaison radar de l'instrument Consert a permis depuis l'atterrissage l'étude de l'intérieur de la comète, l'Esa, qui a organisé une conférence publique en début d'après-midi, vient d'annoncer que les instruments Mupus et le spectromètre APXS ont fonctionné durant ces dernières heures. À eux deux, ils fourniront de nombreuses caractéristiques du sol de la comète. La foreuse SD2 a été mise en route mais la liaison radio a été interrompue (parce que RosettaRosetta n'était plus en vue). Apparemment, un trou de 25 cm a été réussi mais personne ne sait ce qui est arrivé ensuite. « On sait qu'il y a déjà de la bonne science » a résumé Philippe Gaudon, responsable de la mission au Cnes. Les données déjà transmises sont en cours d'analyse.

Mupus (Multi-Purpose Sensors for Surface and Subsurface Science)), fourni par la DLR (l'agence spatiale allemandeagence spatiale allemande) est un ensemble de senseurssenseurs installés au bout d'un bras de 1,5 m qui peut se déployer (une fois seulement). À son extrémité, un support vertical descend vers le sol et un pieu s'enfonce grâce à un petit marteau électromagnétique. De cet enfoncement seront déduites des informations sur les propriétés mécaniques du sol.

Le robot Philae, avec les jambes du train d'atterrissage déployées, photographié jeudi 12 novembre 2014 durant sa descente depuis la sonde spatiale Rosetta. © Esa

Les instruments de Philae ont correctement fonctionné

Un profil de température doit également être déterminé tandis qu'un thermomètrethermomètre à distance, à infrarouge (TM, Thermal Mapper) doit mesurer la température de surface, depuis une hauteur de 1 m environ. Les émissions en infrarouge de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko pourront ainsi être estimées. Des capteurs de températurecapteurs de température sont aussi installés à l'intérieur des harpons mais, comme on le sait, ils ont refusé de fonctionner.

Quant à APXS (Alpha X-ray Spectrometer), c'est un spectromètre à rayons X et à particules alpha, chargé d'analyser la surface. Le principe de cet instrument est d'envoyer des particules alpha (deux protonsprotons et deux neutronsneutrons) et des rayons X. En retour, des émissions sont produites (fluorescence X et particules alpha), dont les spectresspectres renseignent sur la composition chimique. Léger et efficace, cet instrument est utilisé depuis longtemps sur des roversrovers et des atterrisseurs, comme les visiteurs de Mars, Curiosity, OpportunityOpportunity, SpiritSpirit et d'autres.

L'instrument Mupus. Au bout d'un bras mobile, il est approché de la surface. La partie dorée, en haut, contient le marteau qui enfonce l'extrémité inférieure dans le sol. La petite boîte métallique, en haut à gauche, est le détecteur infrarouge (travaillant en quatre longueurs d'onde) qui peut mesurer la température de la surface sur environ 1 m2, ce qui pemettra de déterminer l'énergie radiée par la comète. © DLR

Prochain contact Rosetta-Philae ce soir

C'est donc un ensemble d'analyses riches d'enseignements qui ont d'ores et déjà été conduites par Philae, malgré son atterrissage rocambolesque. En ce vendredi après-midi, les scientifiques attendent un nouveau contact radio ce soir, après celui de ce matin. Les données engrangées dans la mémoire de massemémoire de masse de Philae continueront à être transmises à Rosetta, du moins l'espère-t-on très fort.

Tout dépendra alors de l'énergieénergie restante dans la pile, non rechargeable. Une batterie au lithium-ionbatterie au lithium-ion, dite batterie secondaire, peut, elle, se recharger grâce aux panneaux solaires mais on sait que Philae s'est immobilisé sur une pente au milieu d'un relief qui le met en partie à l'ombre. Les spécialistes de la mission étudient toutes les possibilités pour améliorer la situation. La première est de donner l'ordre à Philae de pivoter sur son axe en espérant que le panneau solairepanneau solaire 1, le plus grand, puisse s'orienter vers le SoleilSoleil. Une autre est de lever le train d'atterrissage (les trois jambes) pour changer la position. La chance pourrait alors le positionner de meilleure façon. Une autre option, de la dernière chance, a été évoquée durant la conférence : lancer la roue de réaction, qui a stabilisé la descente pour, par contre-coup, faire décoller Philae avant qu'elle ne retombe un peu plus loin.

C'est donc la liaison de ce soir qui augurera de la suite de la mission. Au pire, Philae ne donne pas signe de vie et son travail s'arrête là. Les données du prélèvement éventuel seront perdues. Au mieux, l'énergie restante est suffisante et une manœuvre permettra à l'atterrisseur de bien se positionner par rapport au Soleil, permettant à ses panneaux solaires de recharger la batterie secondaire. Entre les deux, tout est possible avec l'imprévisible Philae.

Rosetta / Atterrissage de Philae

-------------------------------------

Les fidèles de Futura-Sciences ont suivi l'atterrissage le 12 novembre 2014 sur notre page spéciale (http://www.futura-sciences.com/live/), où le direct sur cet événement est toujours disponible.

Mission phare de l’Agence spatiale européenne, Rosetta doit pour la première fois installer une sonde en orbite autour d’une comète et y poser un atterrisseur. Décidée en 1993, elle a été lancée le 3 mars 2004 et a atteint 67P/Churyumov-Gerasimenko en août 2014, et y a déposé l'atterrisseur Philae le 12 novembre 2014.

Futura-Sciences a suivi cette longue saga. Revivez ses moments clés en suivant ces liens :

- Janvier 2003 : report du lancement et changement d’objectif. Ce ne sera pas la comète Wirtanen.

- Septembre 2003 : le choix de 67P/Churyumov-Gerasimenko et notre dossier complet sur la mission Rosetta.

- Mars 2004 : le lancement de Rosetta.

- Février 2010 : le survol de l’astéroïde Steins.

- Juillet 2010 : le survol de l’astéroïde Lutetia.

- Janvier 2014 : le réveil de Rosetta.

- Avril 2014 : les premières images de 67P/Churyumov-Gerasimenko.

- Août 2014 : Rosetta en orbite (ou presque) autour de sa comète.

- Septembre 2014 : les images en vue rapprochée de la comète.

- 15 octobre : le choix définitif du site d’atterrissage de Philae.

- 5 novembre 2014 : Le site d’atterrissage s’appelle Agilkia.