au sommaire

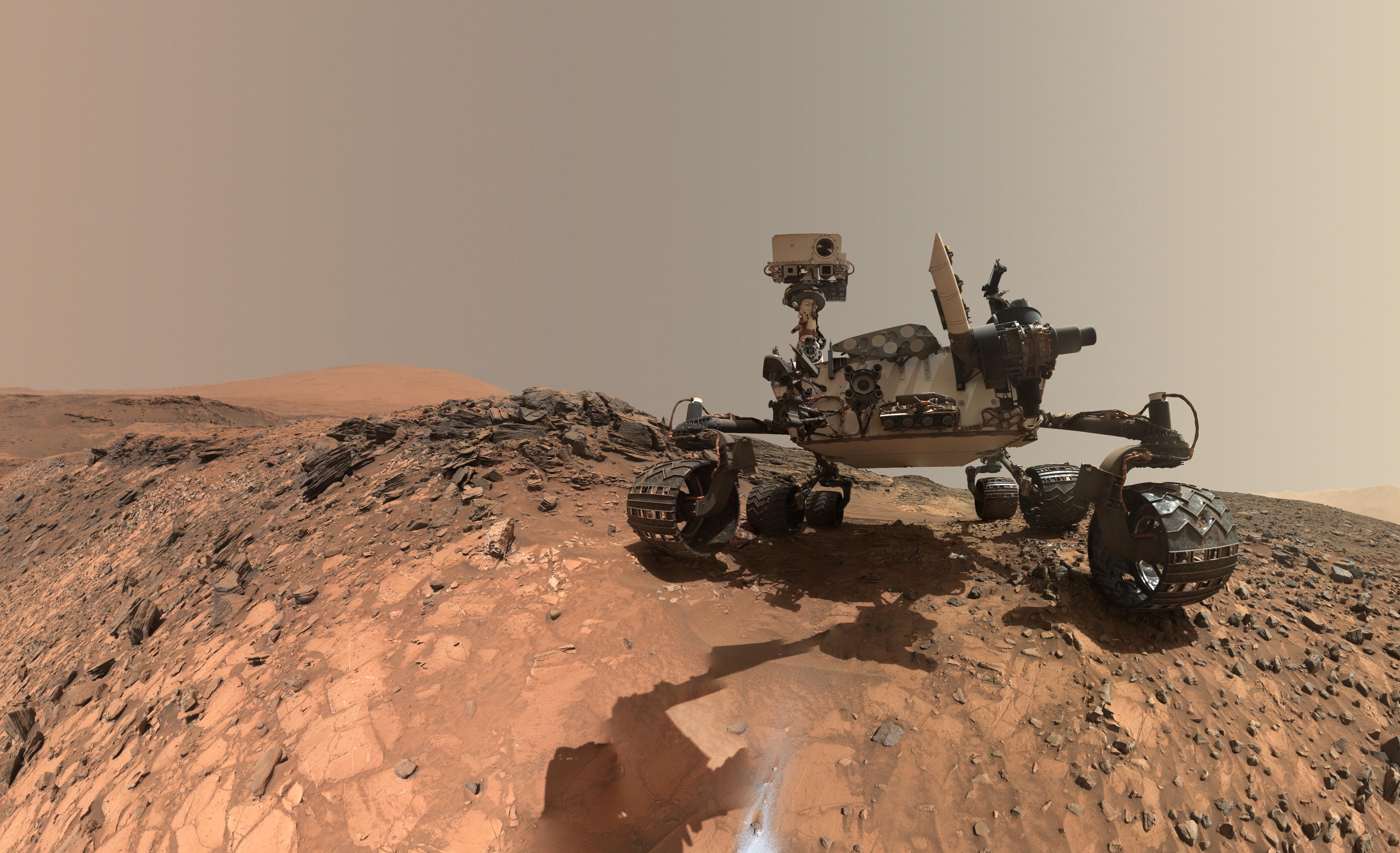

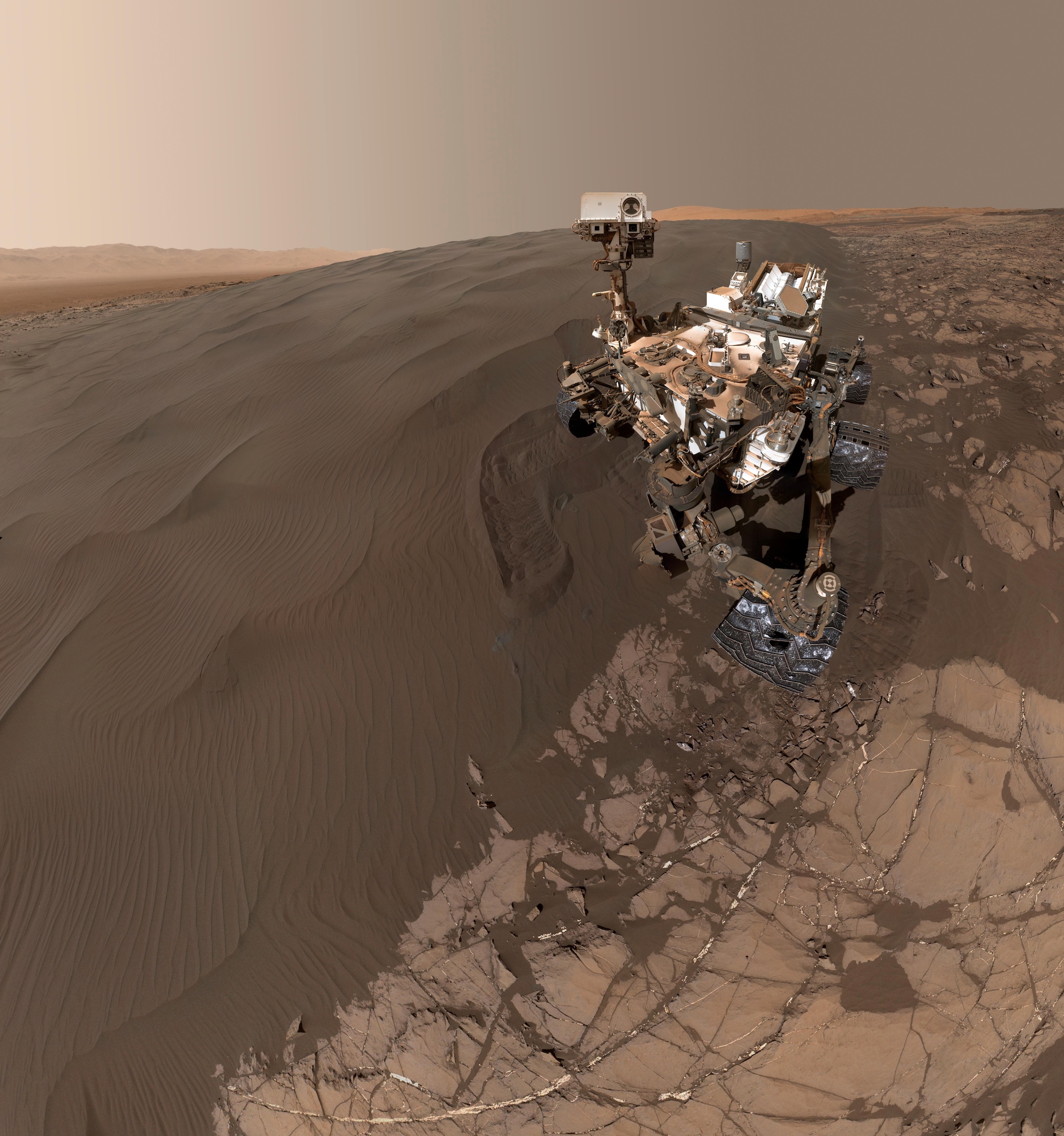

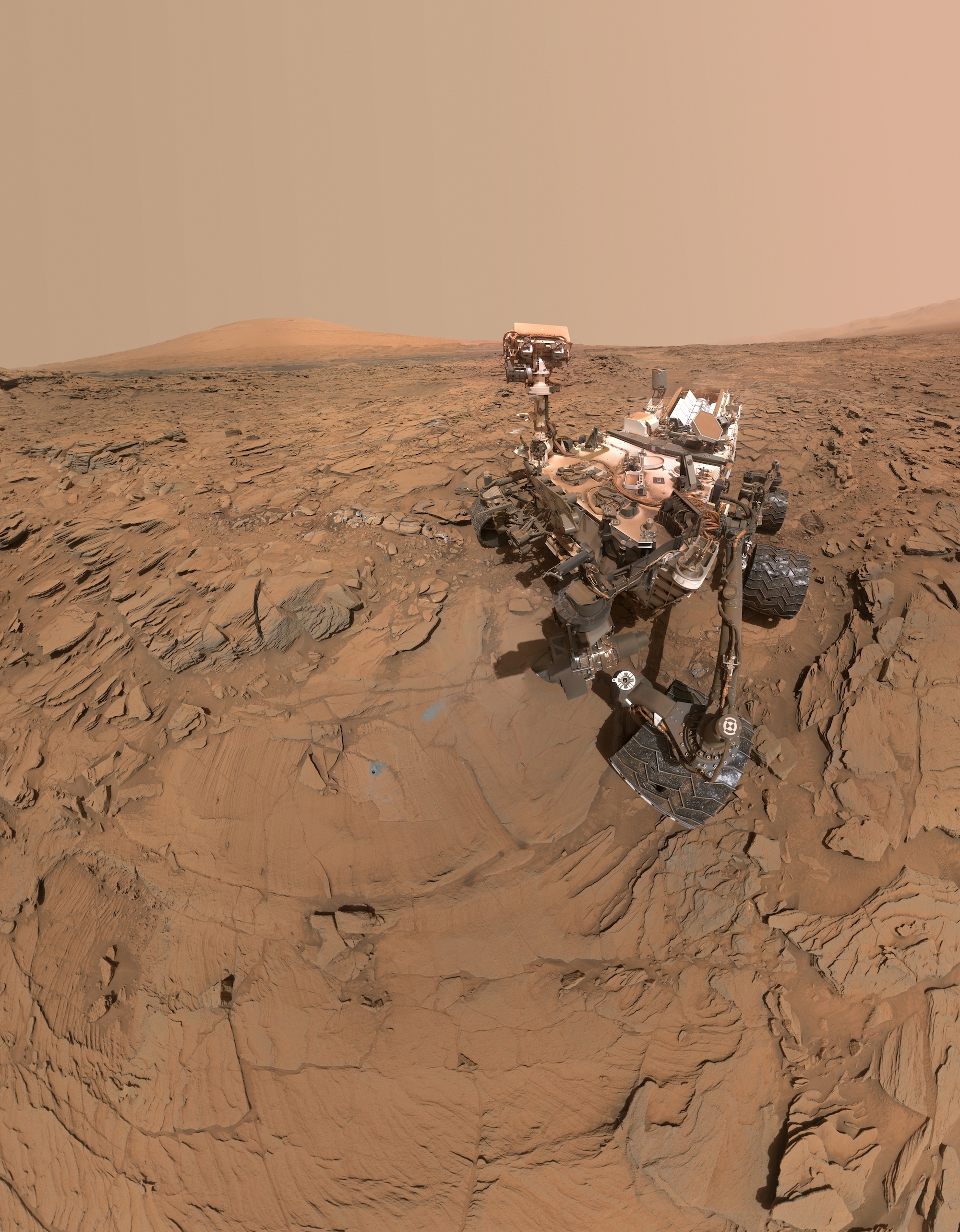

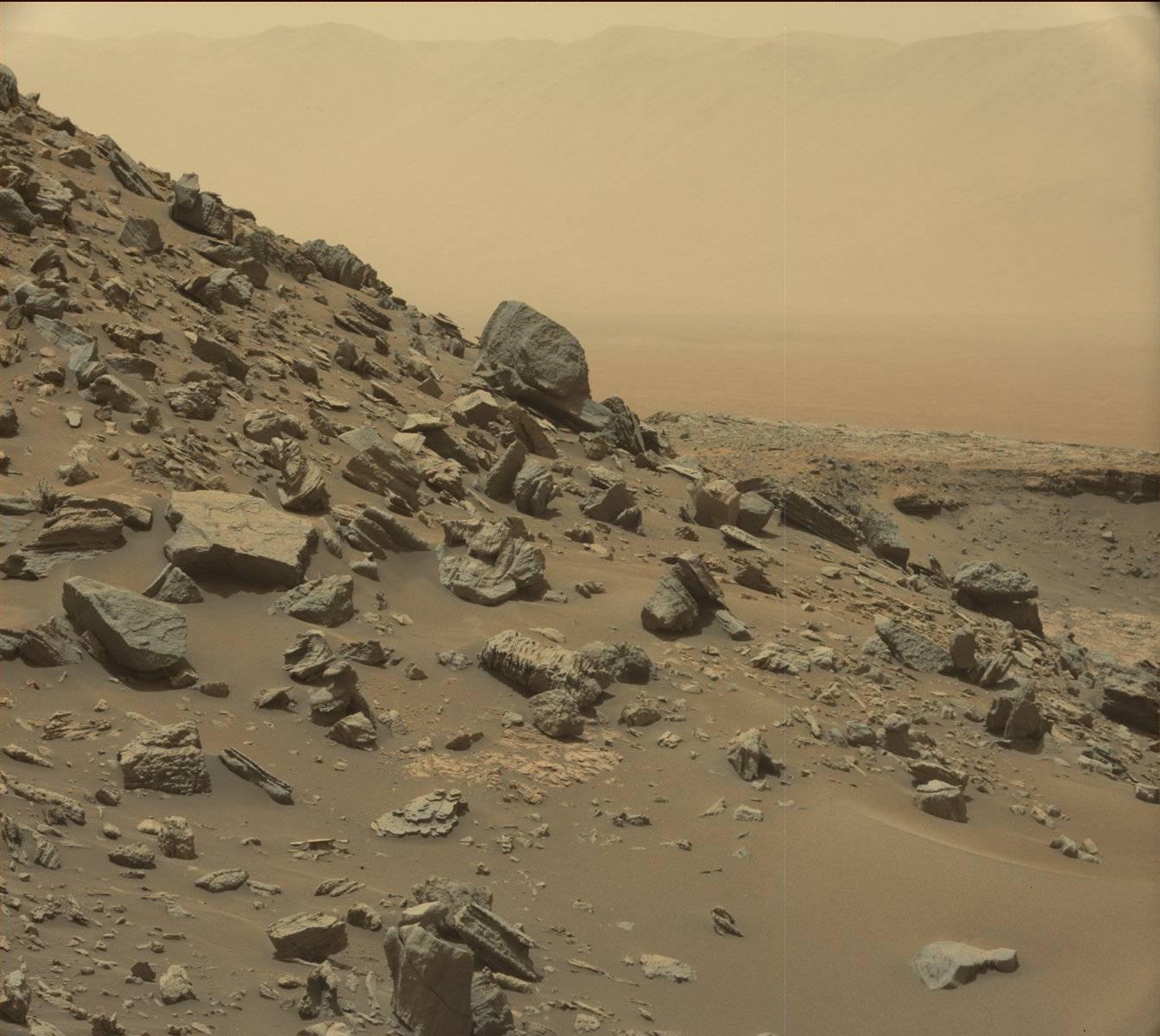

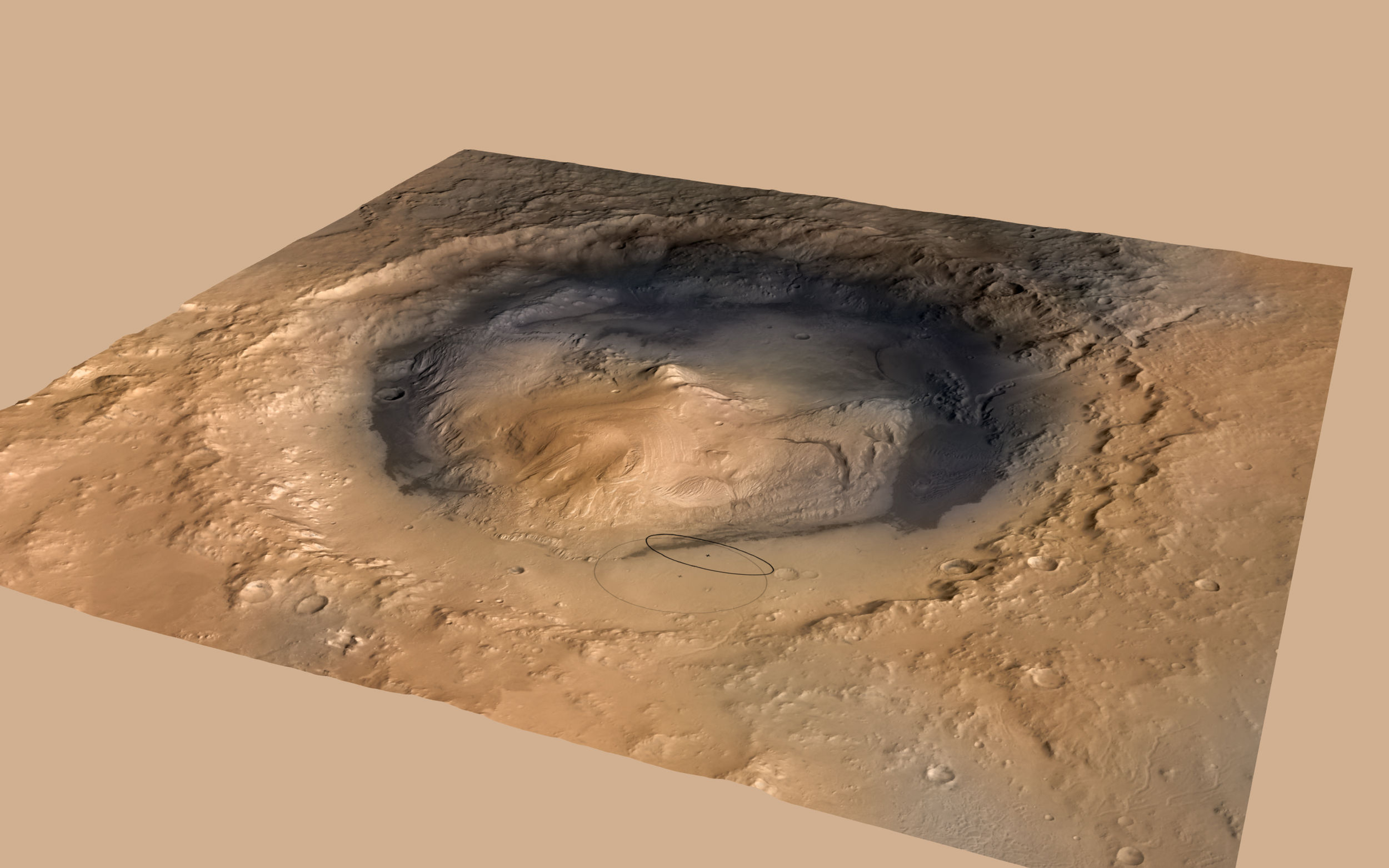

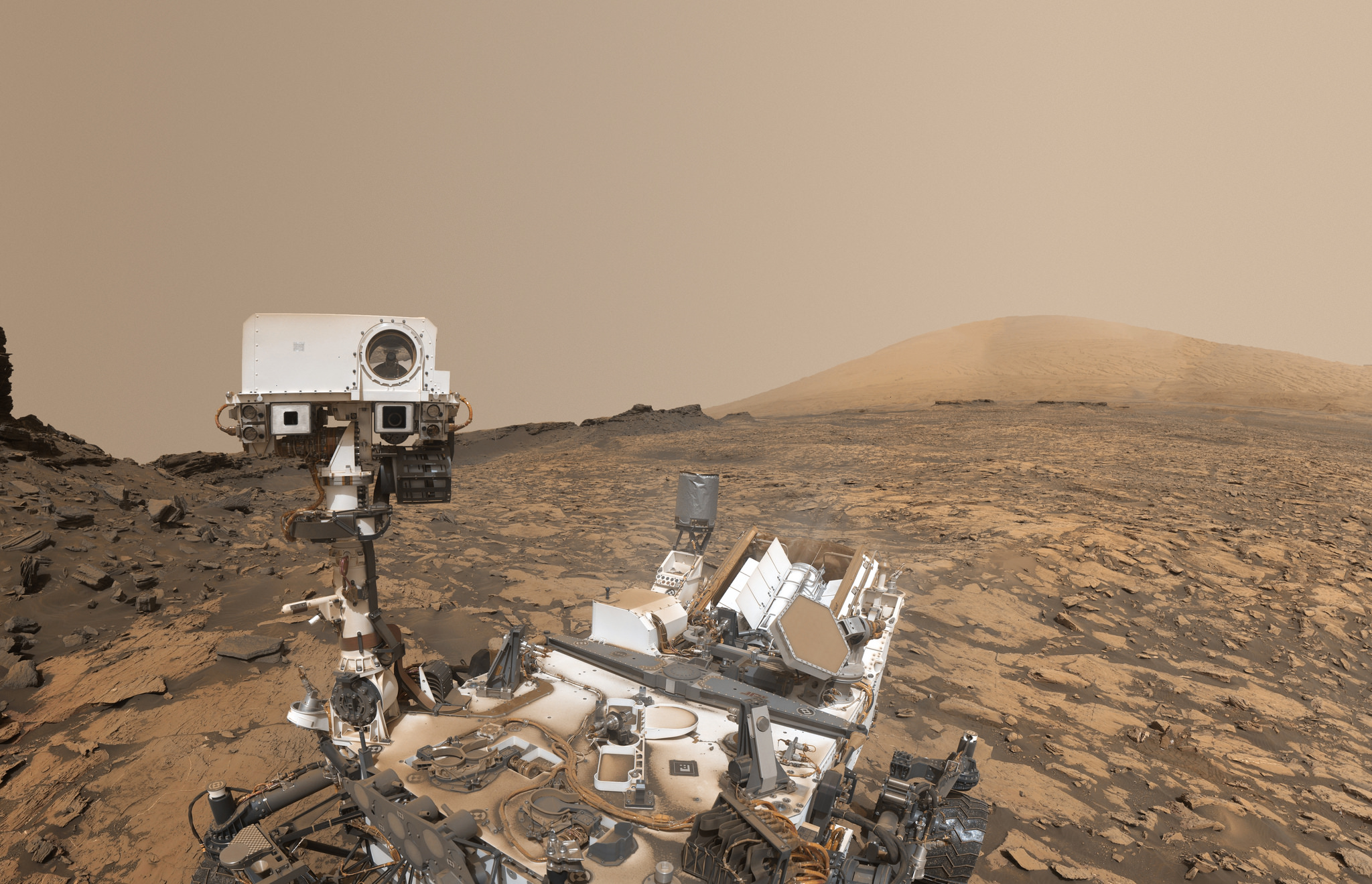

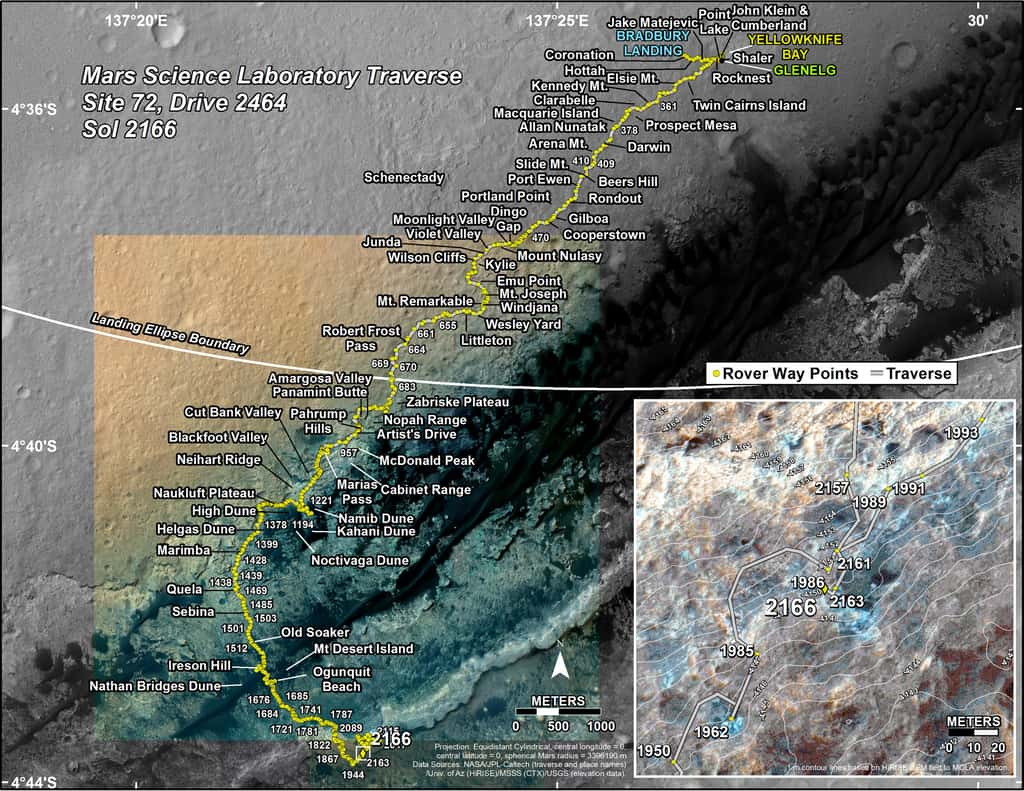

Débarqué sur Mars le 6 août 2012, Curiosity a déjà vu le Soleil se lever au-dessus des collines qui l'entourent près de 2.200 fois. L'air de rien, le rover géologuegéologue a parcouru 20 kilomètres, depuis son site d'atterrissage jusqu'aux contrefortscontreforts du mont Sharp, une montagne -- haute de 5.000 mètres sise au centre du cratère Gale -- qu'il gravit pas à pas depuis plusieurs années.

Cependant, le robotrobot de la Nasa est à l'arrêt depuis le 15 septembre, la faute à des problèmes de mémoire dans son unité centrale. La défaillance a été constatée dans le cerveaucerveau B de Curiosity, lequel est aux commandes depuis cinq ans. L'astromobile d'une tonne a en effet rencontré des difficultés pour stocker des données scientifiques dans sa mémoire à long terme et aussi des données techniques sur tous les évènements d'une journée, des informations capitales pour les opérateurs qui leur permettent de suivre son état de santé. Son journal de bord est en effet incomplet depuis cette date.

Pour y remédier, les ingénieurs ont choisi de permuter le cerveau de Curiosity, de passer du B au A. Cette mesure n'est pas définitive et elle provisoirement appliquée le temps que l'équipe résolve ses problèmes, très gênants. En attendant, toutes ces précieuses données sont donc écrites sur son double, devenu ordinateurordinateur de secours.

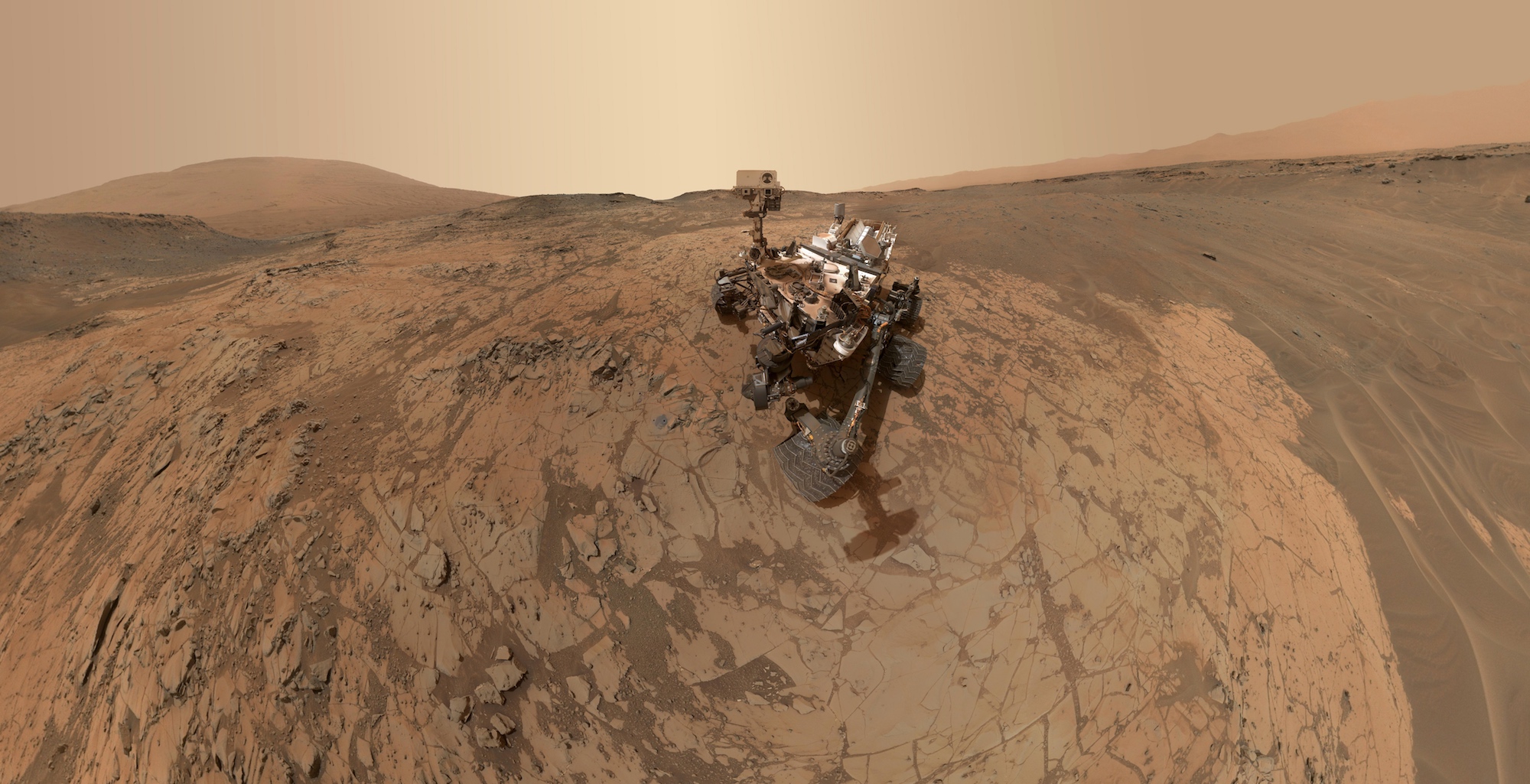

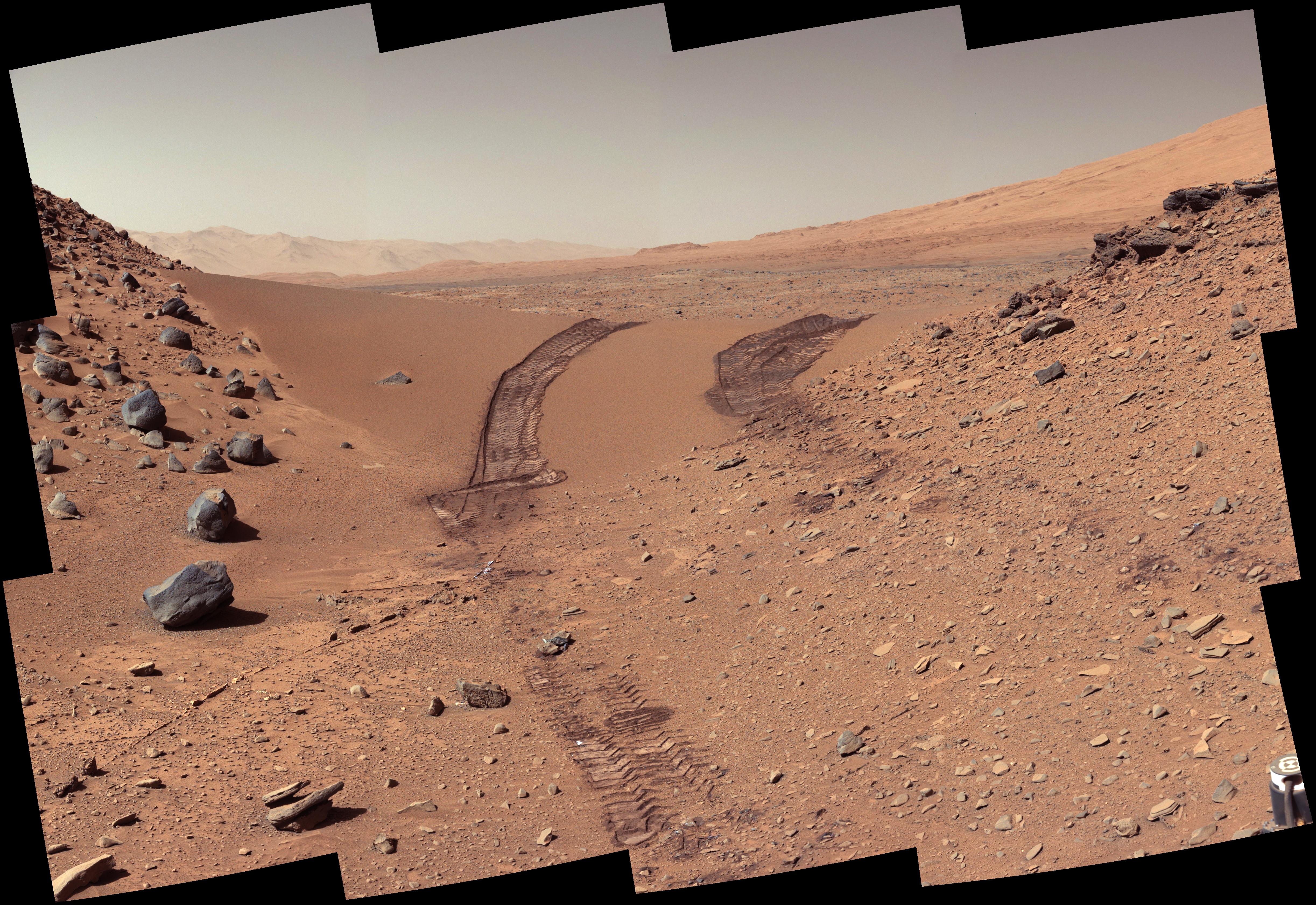

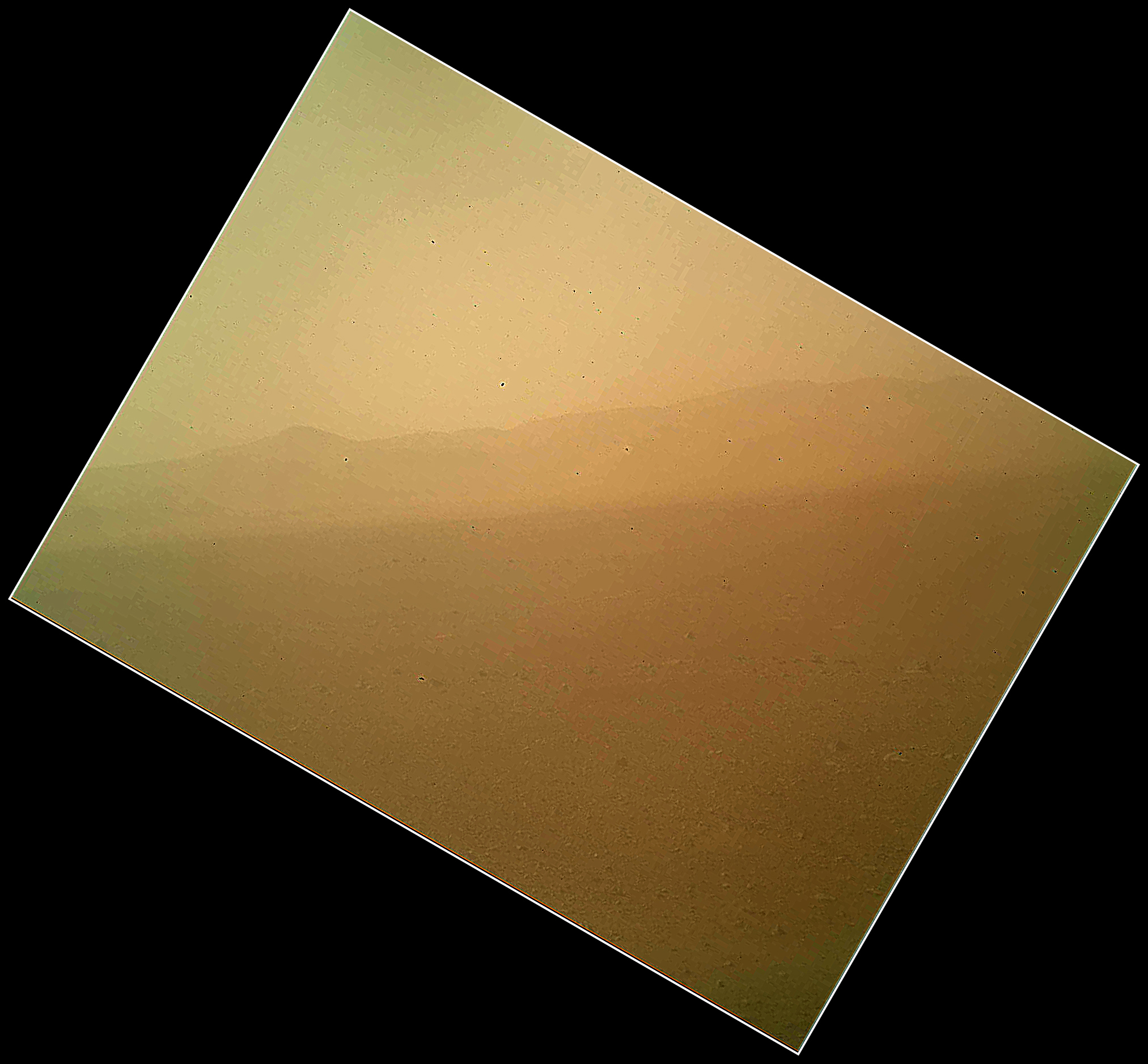

Position de Curiosity lors de son 2.166e jour martien (ou sol), soit le 18 septembre 2018 sur Terre. Le rover a déjà parcouru 19,75 kilomètres depuis son arrivée dans le cratère Gale. © Nasa, JPL-Caltech, Univ. of Arizona

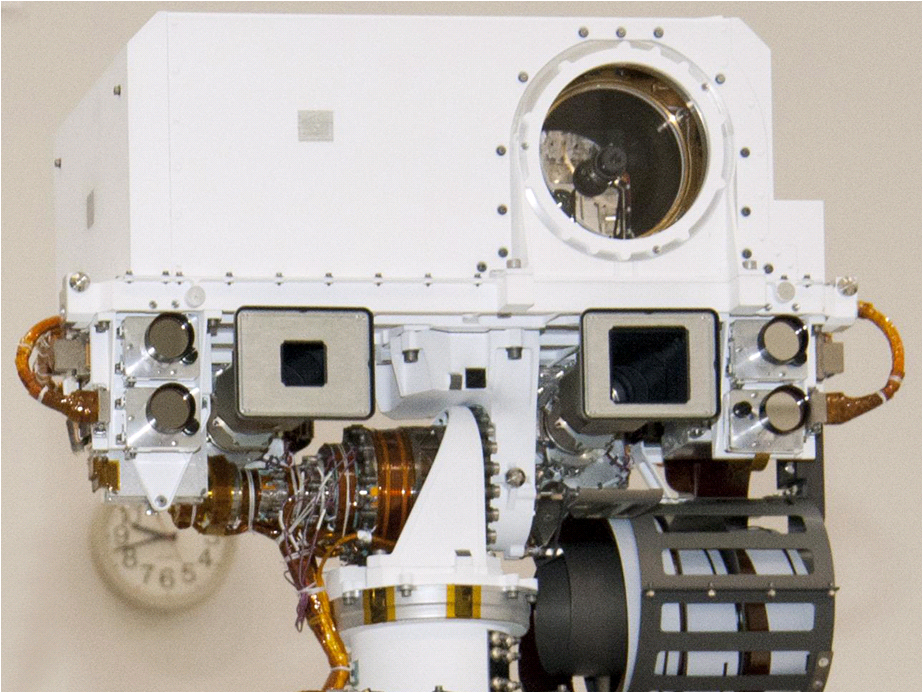

Deux ordinateurs dans la tête de Curiosity

Le cerveau A de Curiosity était actif jusqu'au 200e jour martien d'exploration. Mais comme il était affecté par des problèmes matériels et logicielslogiciels qui rendaient le rover incontrôlable (voir article plus bas), les ingénieurs furent contraints de l'abandonner au profit du cerveau B. Depuis, la panne a été localisée et la partie défaillante mise en quarantaine. Aussi, la partie A est-elle actuellement tout à fait opérationnelle pour prendre le relais et stocker de nouveau les informations.

« Nous avons passé la semaine dernière à vérifier la face A et à la préparer pour l'échange », a expliqué le chef-adjoint de la mission MSL (Mars Science LaboratoryMars Science Laboratory)), Steven Lee. Curiosity pourrait-il fonctionner avec le cerveau A, autrefois victime d'un bugbug ? « Il est certainement possible d'exécuter la mission sur l'ordinateur du côté A si nous en avons vraiment besoin mais notre plan est de revenir au côté B dès que nous pourrons résoudre le problème afin d'utiliser sa plus grande taille de mémoire ». Quand ? « Il est trop tôt pour dire dans quel délai. » Le super robot devrait retrouver toutes ses fonctions bientôt.

Après un bug, Curiosity reprend du service (non sans risques)

Article de Jeanlou Chaput publié le 6 mars 2013

Après le bug informatique qui s'est produit la semaine dernière sur Curiosity, l'ordinateur B permet au rover martienrover martien de reprendre peu à peu du service. Mais les scientifiques sont face à un choix : faut-il concentrer son énergie pour réparer l'unité centrale défaillante pour disposer d'un ordinateur de secours, ou bien tout miser sur l'ordinateur B pour poursuivre la mission, au risque de tout perdre en cas de nouvelle panne ?

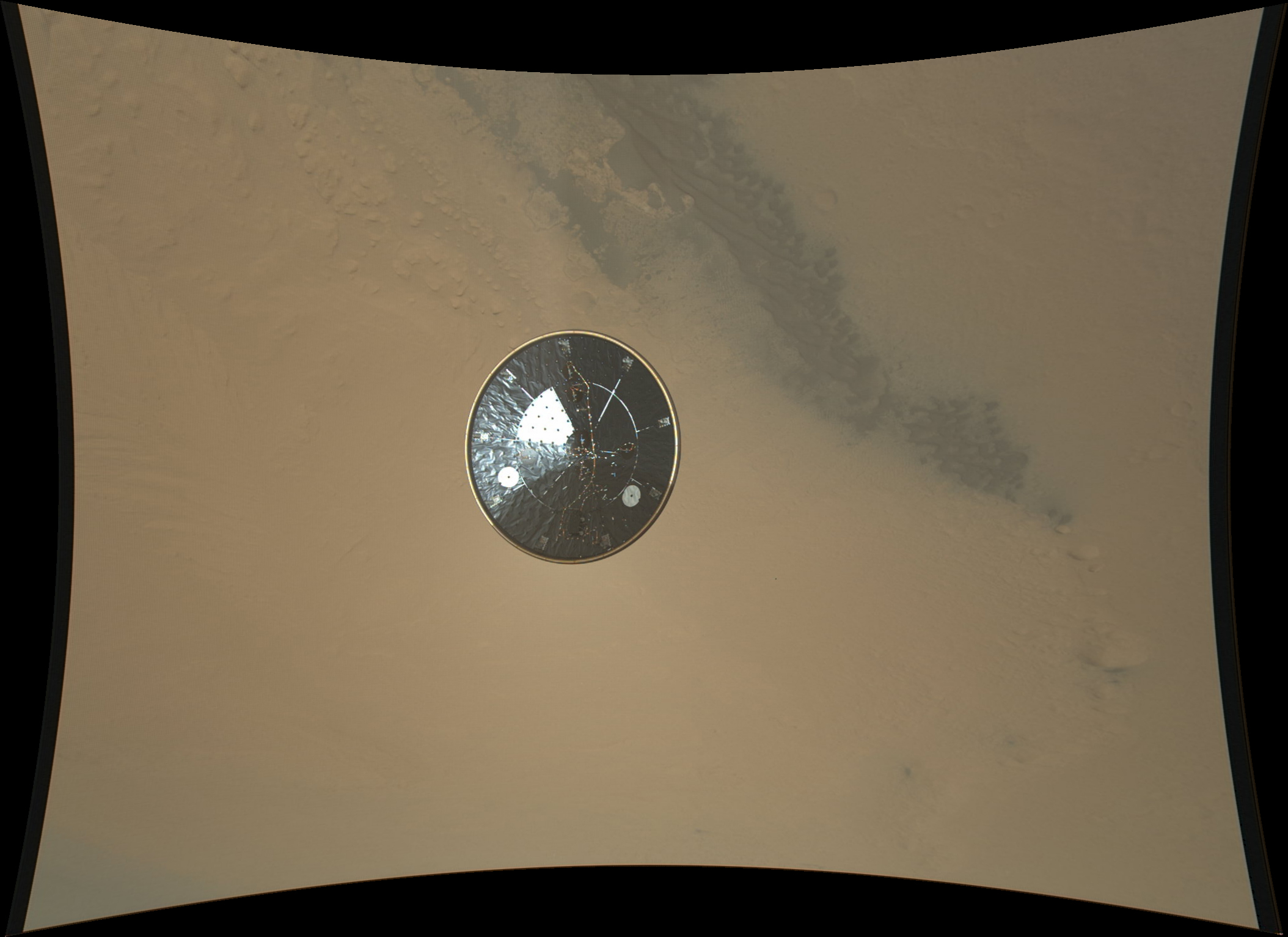

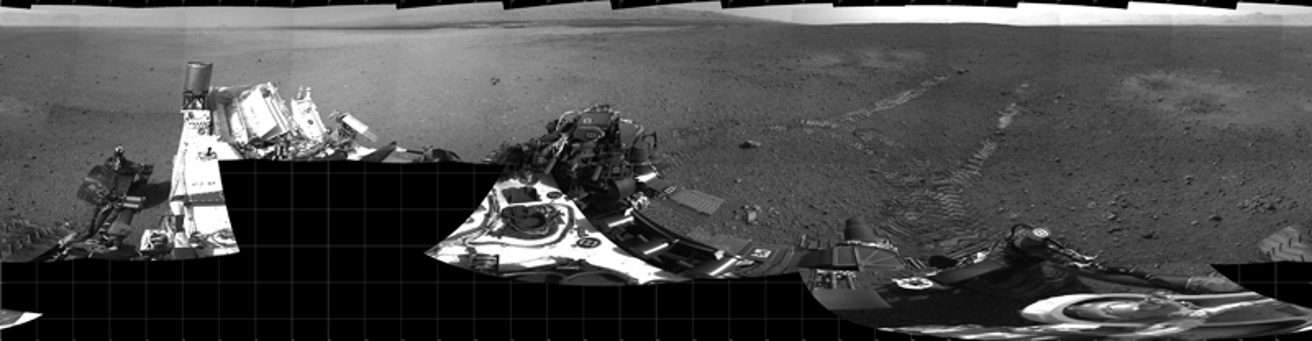

Curiosity sort peu à peu de sa léthargie. Après avoir été mis en mode sans échec à la suite d'un bug informatique affectant l'ordinateur principal, les scientifiques du Jet Propulsion LaboratoryJet Propulsion Laboratory (JPL) commencent progressivement à réveiller le rover martien en activant étape par étape l'ordinateur B, identique en tous points au premier.

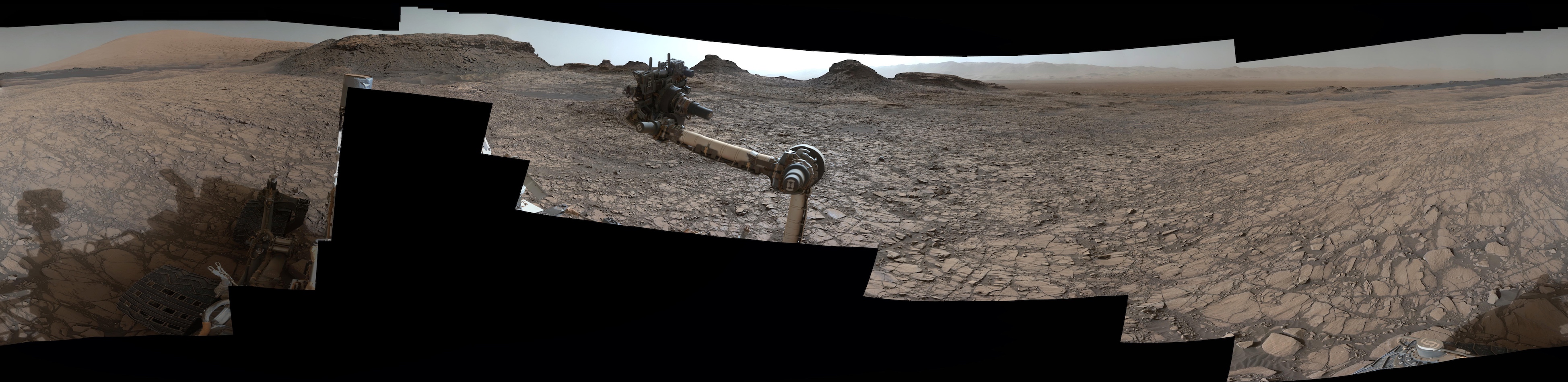

Néanmoins, si le robot est désormais repassé en mode actif depuis quelques jours, il n'a pas encore pleinement retrouvé ses fonctions. En effet, l'ordinateur de secours doit être mis à jour sur la position du rover ou celle de son mât par exemple, ce à quoi s'attèlent les chercheurs depuis la Terre, à plus de 300 millions de kilomètres de distance, avec « des progrès encourageants », explique Richard Cook, l'un des spécialistes du projet, dans un communiqué. Si tout se passe comme prévu, Curiosity pourrait reprendre ses investigations dès la semaine prochaine.

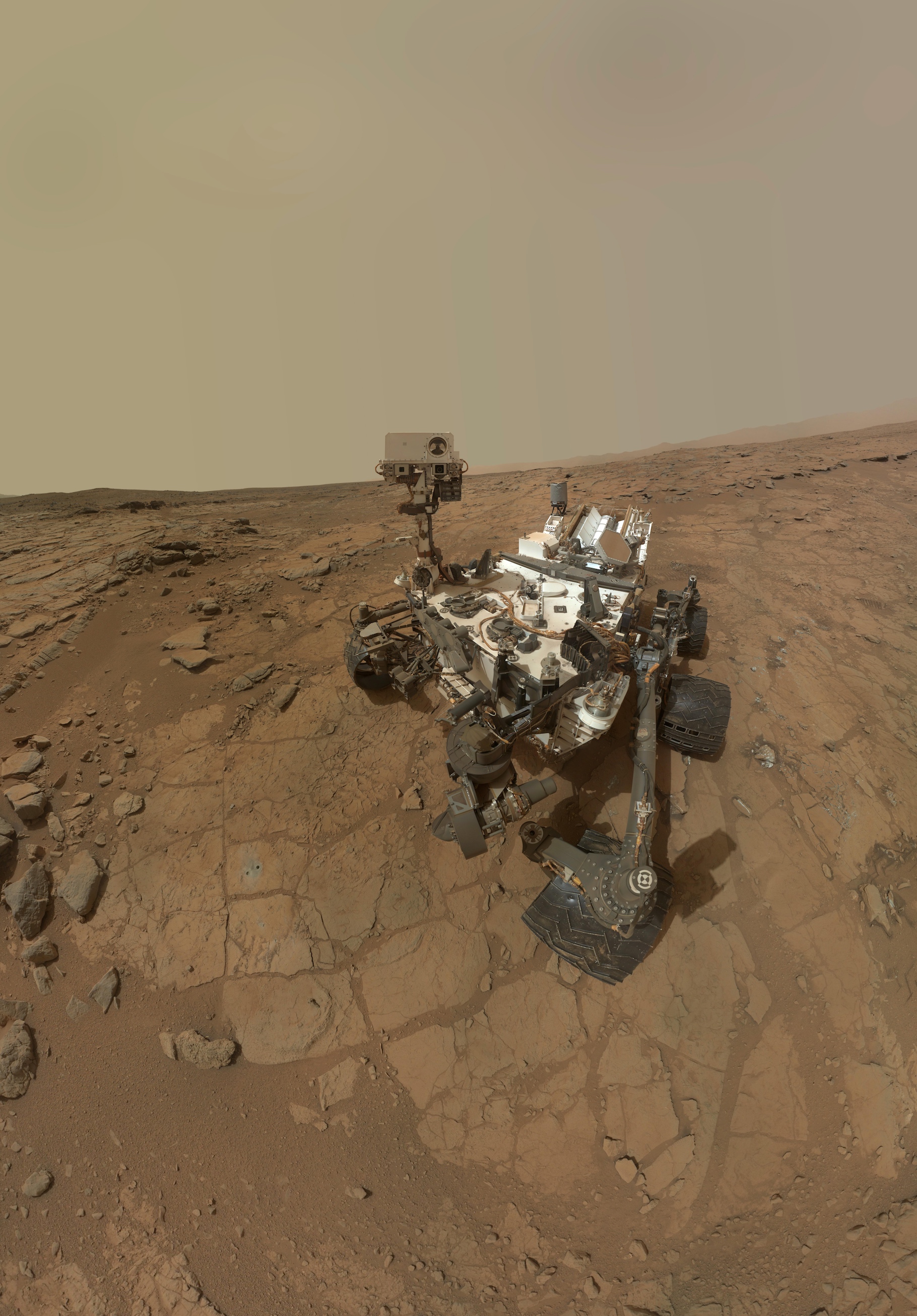

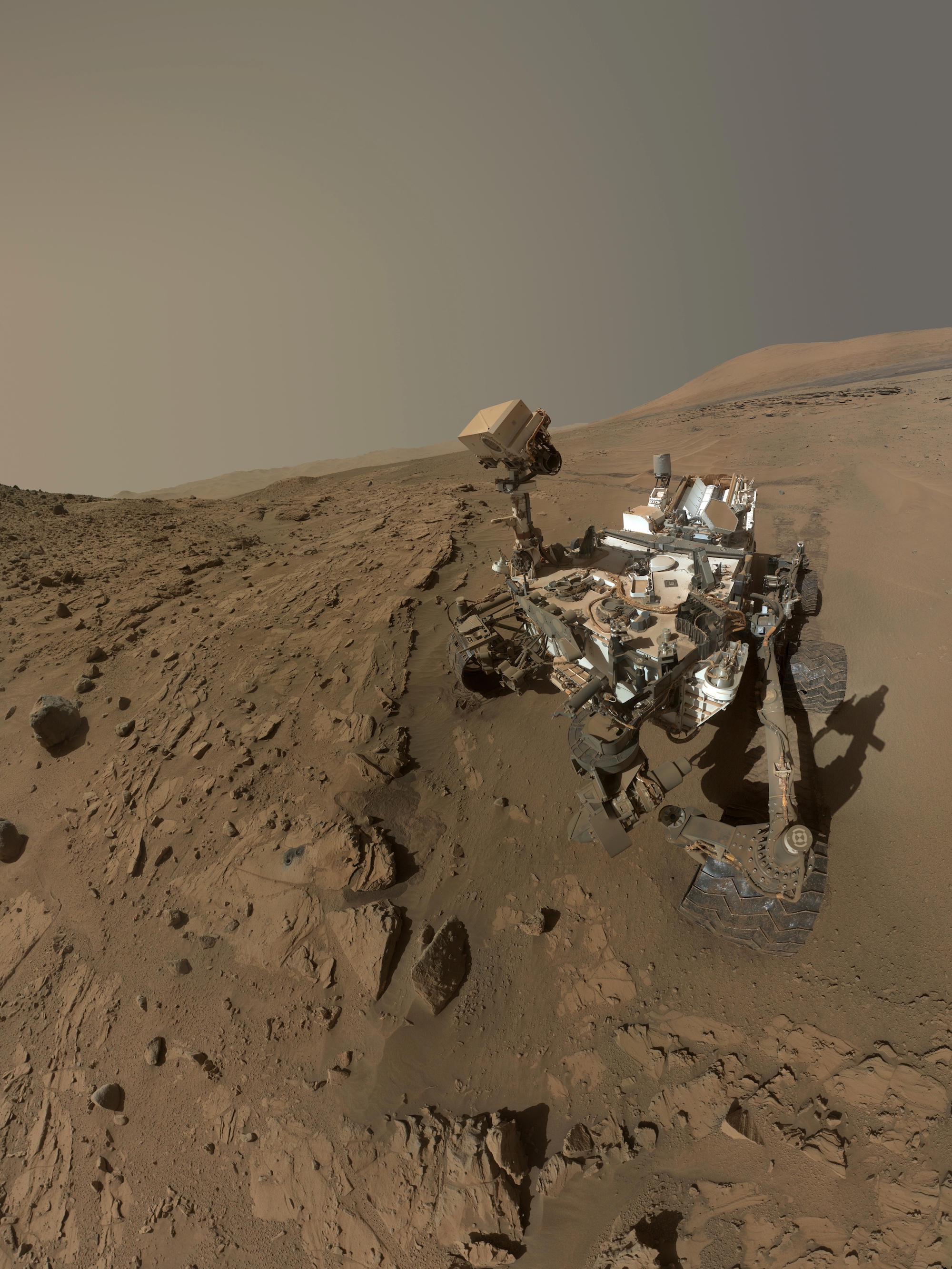

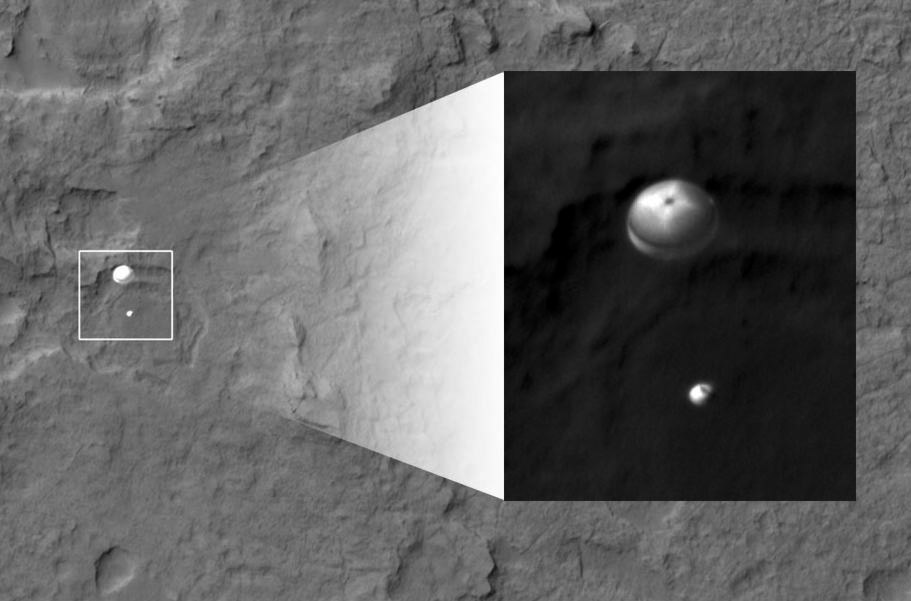

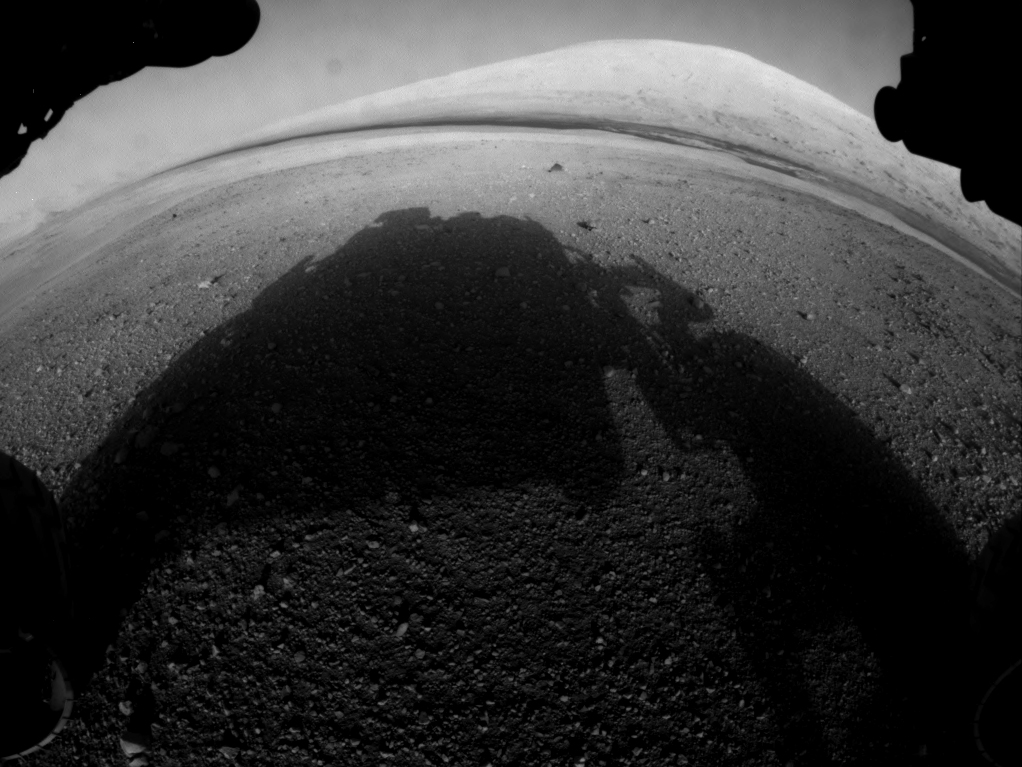

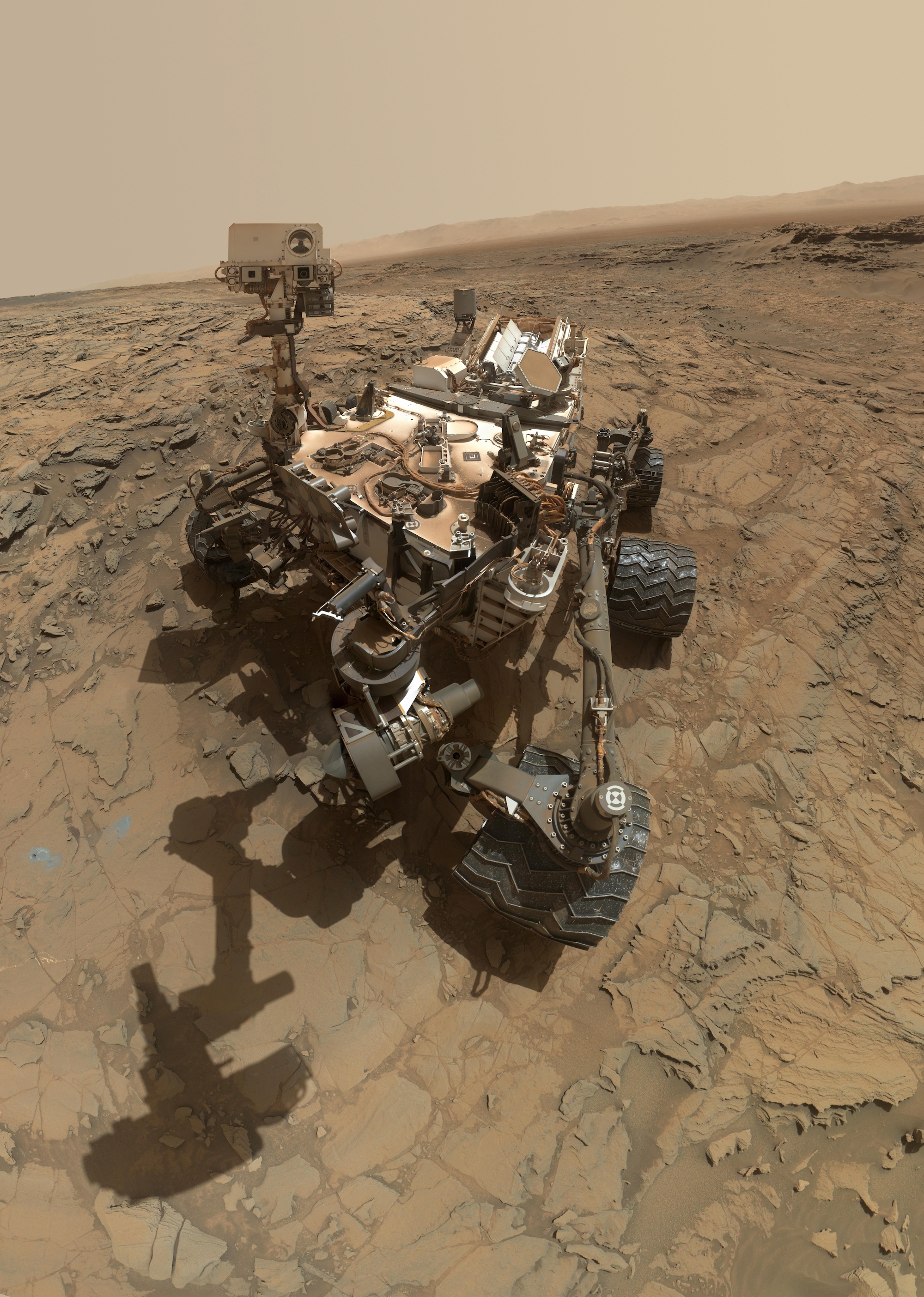

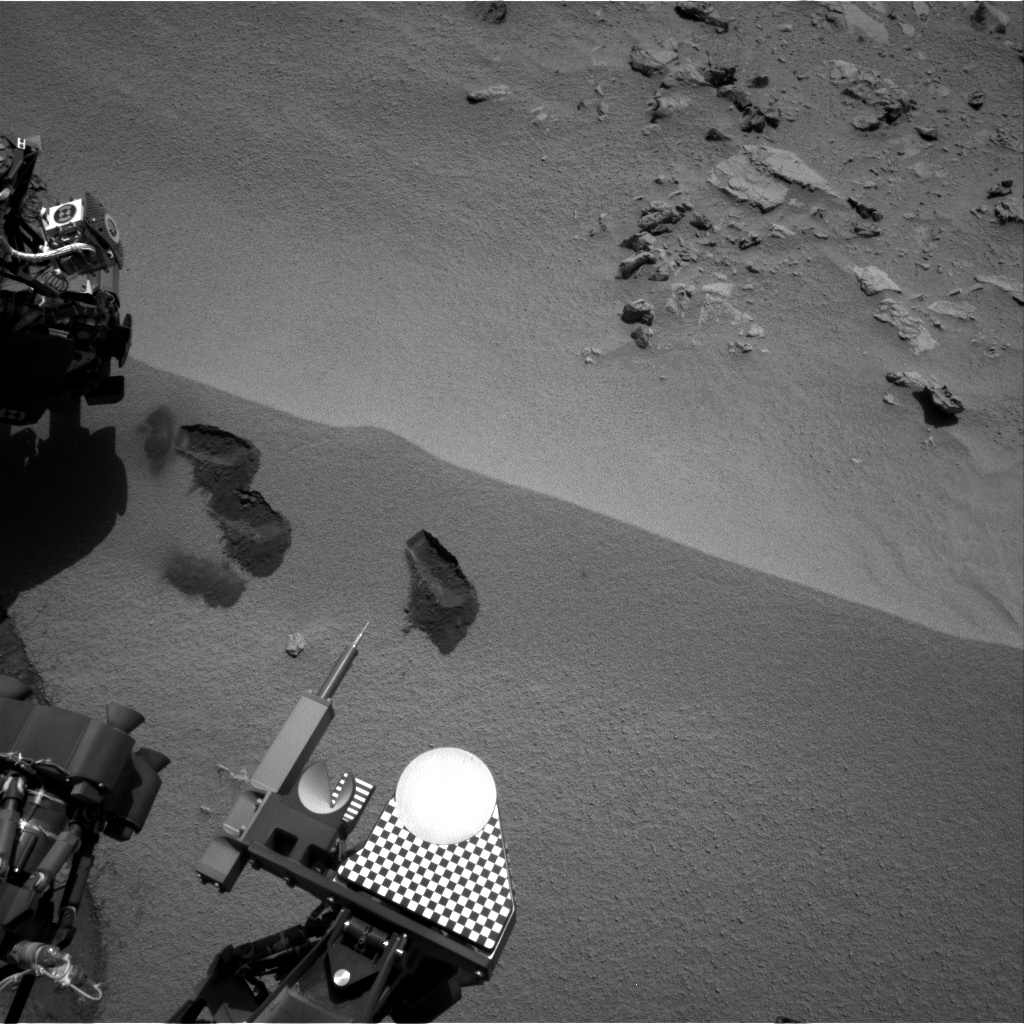

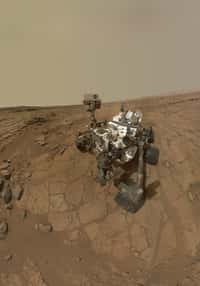

Le rover Curiosity est sorti du mode sans échec en fin de semaine passée et retrouve peu à peu ses esprits. Les origines de la panne de l'ordinateur principal restent à déterminer. © Nasa, JPL-Caltech, DP

Faut-il prendre le risque de compromettre la mission de Curiosity ?

Il faut cependant parler au conditionnel. Effectivement, même si l'on sait que la panne concerne la mémoire Flashmémoire Flash de l'unité centrale principale, les causes de ce bug restent encore indéterminées. Les rayonnements cosmiques sont pointés du doigt, mais il est trop tôt pour être affirmatif.

L'ordinateur A étant pour l'heure hors service, Curiosity ne dépend que de l'ordinateur de secours. En cas de plantage de ce dernier, c'est toute la suite de la mission scientifique qui tombe à l'eau. Que faire dans ce cas ? Le dilemme auquel sont confrontés les chercheurs de la Nasa est de savoir s'il faut utiliser les ressources de B pour réactiver A et ainsi disposer d'un filet de protection, ou si l'on charge l'ordinateur B de finir la mission au risque de tout perdre.

Quoi qu'il en soit, les manœuvres devront être effectuées rapidement. Au mois d'avril, le rover se mettra temporairement en pause, car comme tous les deux ans environ, le Soleil sera intercalé entre la Terre et Mars, rendant ainsi toute communication impossible entre les deux planètes durant quelques semaines.