au sommaire

G1.9+0.3, les étoiles en jaune et blanc émettent en infrarouge. En bleu, l'image radio et en orange l'image en X. Crédit : X-ray (Nasa/CXC/NCSU/S.Reynolds et al.); Radio (NSF/NRAO/VLA/Cambridge/D.Green et al.

Les supernovaesupernovae sont des objets fascinants qui sont la clé de bien des problèmes en astrophysique et en cosmologie. Depuis les progrès fulgurants de l'astrophysique nucléaire dans les années 1950, on sait qu'elles ont enrichi le milieu interstellaire en éléments lourds. Sans elles, nous ne serions probablement pas là car ce sont leurs explosions qui dispersent dans le cosmoscosmos les atomes de carbone, d'oxygène et de ferfer synthétisés dans les étoiles géantesétoiles géantes. C'est encore grâce à elle que l'on a découvert l’expansion accélérée de l'UniversUnivers et donc la présence de la toujours mystérieuse énergie noire. Voilà pourquoi les astronomesastronomes et les astrophysiciensastrophysiciens consacrent une large part de leur temps à traquer les supernovae et à étudier les processus qui y sont à l'œuvre.

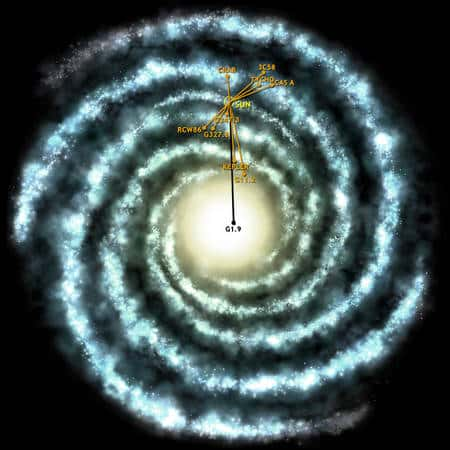

Une énigme a été découverte depuis des dizaines d'années. Lorsque que l'on décompte les supernovae se produisant dans les autres galaxiesgalaxies sur une année, on est conduit à estimer qu'en moyenne, 3 supernovae par siècle devraient se produire dans notre Galaxie. Or, la dernière connue date d'il y a 330 ans environ. Il s'agit de Cassiopée A (voir la figure 1). Contrairement à celles de 1572 et 1604, observées en lumièrelumière visible par Tycho BrahéTycho Brahé (SNSN 1572) et Johannes KeplerJohannes Kepler (SN 1604), elle ne semble pas avoir été notée par des astronomes et n'a été découverte qu'en radio en 1947.

Pourquoi un tel manque de supernovae dans notre Galaxie ? Celle-ci serait-elle singulière, en contradiction avec le principe de CopernicCopernic qui stipule que nous n'occupons aucune place particulière dans l'Univers ?

Figure 1. Cliquez pour agrandir. Les différentes supernovae connues dans notre Galaxie et leurs localisations à partir du Soleil (sun). On voit en particulier celles de Tycho, Kepler et Cassiopée A (CAS A) et enfin la plus jeune connue à ce jour G1.9. Crédit : NASA/CXC/M. Weiss

Il existe une explication beaucoup plus naturelle. Il faut se souvenir que notre Voie LactéeVoie Lactée est un disque très mince et que nous n'observons la majeure partie des étoiles qui la composent que dans les directions parallèles à ce disque, par la tranche donc. Or, il existe de nombreux nuages interstellairesnuages interstellaires riches en poussières capables de faire obstacle efficacement sur des milliers d'années-lumièreannées-lumière à la propagation de la lumière dans le domaine visible.

Même si l'explosion d'une supernova peut égaler la luminositéluminosité d'une galaxie, elle pourra néanmoins rester cachée au regard des hommes dans le domaine visible. C'est pourquoi depuis 20 ans l'astronome David Green était parti avec ses collègues à la recherche de restes de supernovae dans la Galaxie mais en utilisant des radiotélescopesradiotélescopes comme ceux du Very Large Array (VLA).

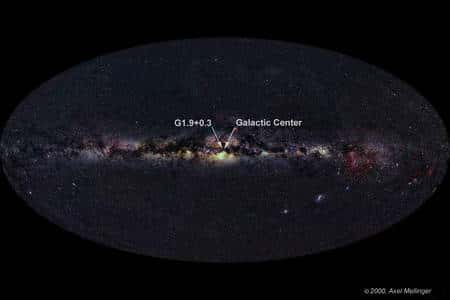

Figure 2. Cliquez pour agrandir. Crédit : Axel Mellinger, Université de Potsdam (Allemagne)

En 1985, il avait découvert à quelques milliers d'années-lumière seulement du centre de notre Voie lacté ce qui semblait être une bulle de gazgaz chauds entrant en collision avec le milieu interstellaire et produisant de ce fait des ondes radio. La taille de la bulle observée laissait penser qu'il s'agissait des restes d’une supernova ayant explosé il y a environ 400 à 1.000 ans. L'objet a été baptisé G1.9+0.3 (voir la figure 2).

S'il s'agissait bien de cela, alors une émissionémission en rayons Xrayons X devait aussi se produire au niveau de cette bulle de gaz et les astronomes ont tourné le regard perçant de ChandraChandra vers cette dernière. Surprise ! L'image de la bulle en rayons X semblait posséder un diamètre plus grand que celui fourni par les images en ondes radio en 1985 !

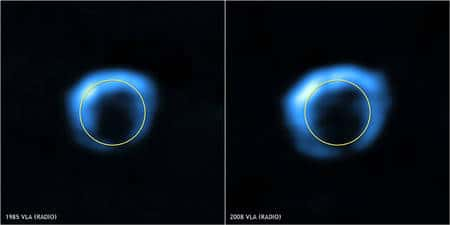

Figure 3. Cliquez pour agrandir. Crédit : NSF/NRAO/VLA/Cambridge/D.Green et al.

Une explosion au dix-neuvième siècle

Une nouvelle observation (voir la figure 3), effectuée avec le VLA, montra qu'effectivement la bulle de gaz chaud s'était dilatée. Une expansion aussi rapide, avec une vitessevitesse de l'ordre de 5% de celle de la lumière, indiquait donc une supernova plus jeune ayant explosé il y a 140 ans et peut-être un peu moins. L'animation montre les images en radio (bleues) prises en 1985 et 2008 par le VLA et celle prise par Chandra (orange) en 2007.

Figure 4. Cliquez pour agrandir. Crédit : X-ray (NASA/CXC/NCSU/S.Reynolds et al.); Radio (NSF/NRAO/VLA/Cambridge/D.Green et al.); Infrared (2MASS/UMass/IPAC-Caltech/Nasa/NSF/CfA/E.Bressert

Si l'on combine les images du VLA et de Chandra, on peut obtenir l'image composite, à gauche sur la figure 4. On peut alors replacer le tout sur une image obtenue en infrarougeinfrarouge du centre de la Voie Lactée (figure 4 à droite). Dans le même genre, avec une vue dans l'infra-rouge de la Galaxie, on a la très belle animation.

Au final, on a donc bien de bonnes raisons de penser que les supernovae manquantes de la Voie Lactée sont bel et bien là, mais que les nuages moléculaires riches en poussières interstellairespoussières interstellaires nous les cachent dans le domaine visible. L'observation de G1.9+0.3 enthousiasme les astrophysiciens car la jeunesse et la proximité de ce reste de supernovareste de supernova devraient conduire à de nouvelles découvertes fondamentales sur les phénomènes à l'œuvre lors de l'explosion d'étoiles et en particulier les conséquences sur le milieu interstellaire et l'évolution des galaxies. D'ores et déjà, les chercheurs ont mis en évidence les électronsélectrons les plus énergétiques connus associés à un tel reste de supernova. Mais ce n'est qu'un début...