au sommaire

Le test Elisa, célèbre méthode pour détecter le VIH

Le test Elisa est le principal test de dépistagedépistage du SidaSida, car il est recommandé par les autorités sanitaires. Il repose sur la détection de complexes immunscomplexes immuns formés à la suite d'une liaison entre un anticorpsanticorps et son antigèneantigène. Voyons comment il fonctionne.

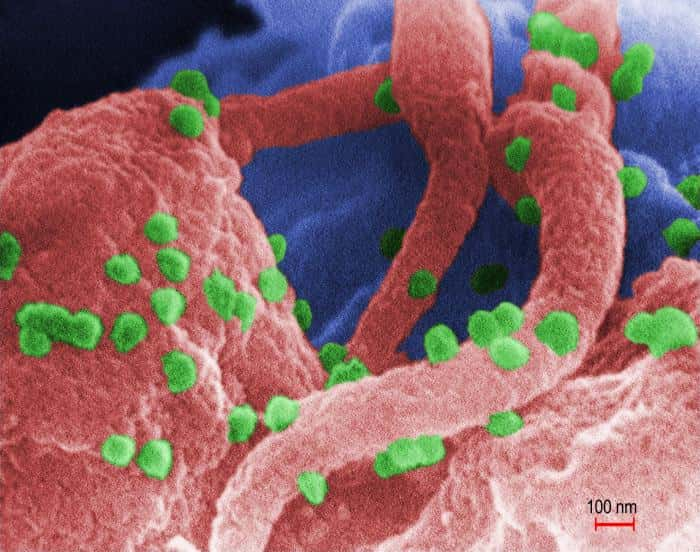

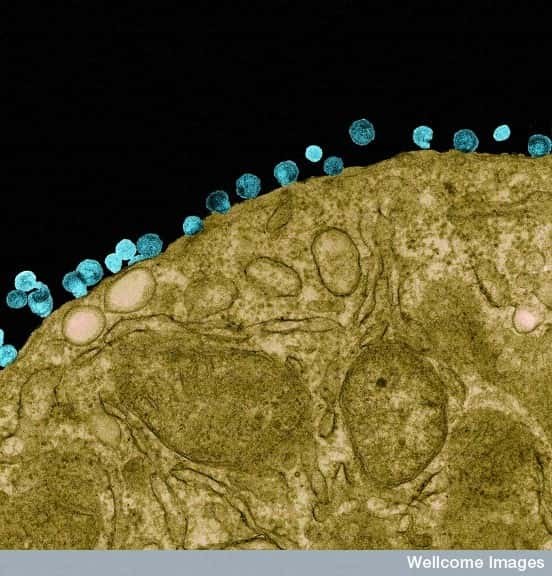

Pour dépister le VIH, le test Elisa est le protocole de référence. Il se base sur les affinités qui existent entre les antigènes et les anticorps. © James Gathany, CDC, DP

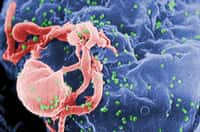

La Haute autorité de santéHaute autorité de santé (HAS) préconise le test Elisa (pour enzyme-linked immunosorbent assay) combiné en guise de méthode de détection. Il détecte à la fois la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang du patient en plus de l'antigène p24, spécifique au virus du Sida. Il permet de déceler les traces de l'infection environ six semaines après la contaminationcontamination, là où le test Elisa pratiqué sur les seuls anticorps exige au moins 12 semaines de présence.

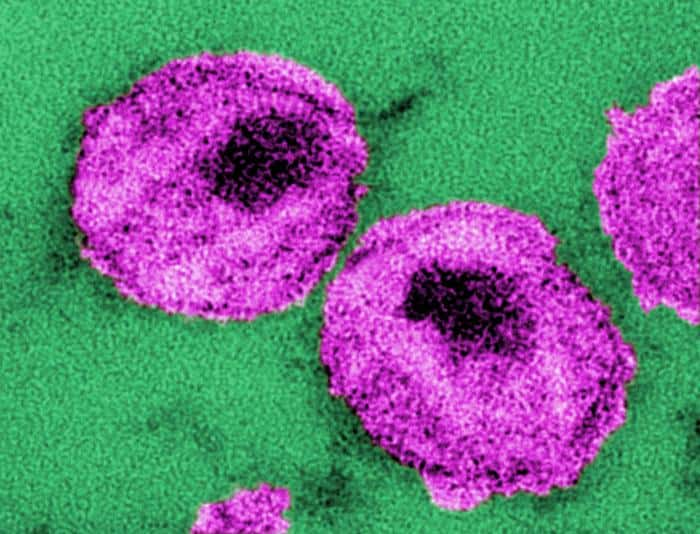

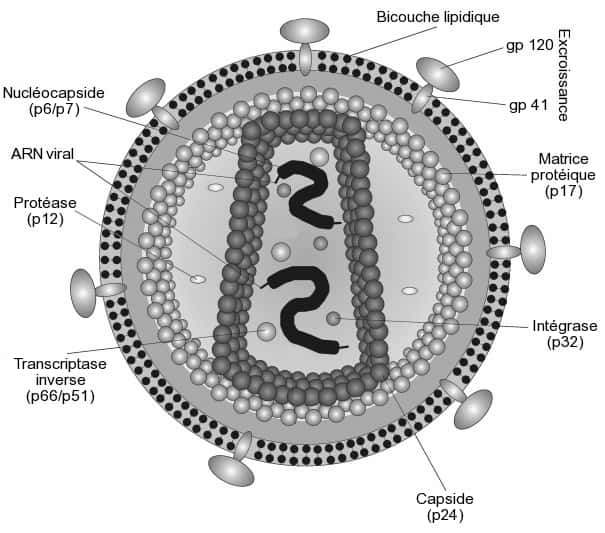

Par ce test, les biologistes cherchent à mettre en évidence la présence du VIHVIH par la complémentarité antigène-anticorps. Ils recherchent donc des anticorps spécifiques produits par l'organisme et dirigés contre le VIH-1VIH-1 et le VIH-2VIH-2. Leur détection signale la séroconversion. De plus, on vérifie la présence de la protéineprotéine antigénique p24, retrouvée dans la capside du virus.

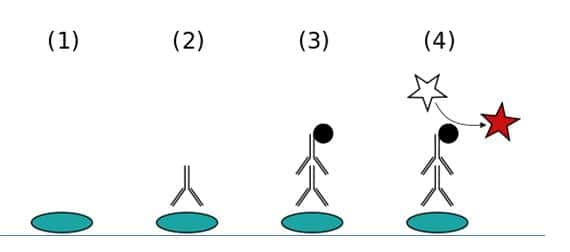

Les anticorps contre le VIH-1 et le VIH-2 sont mis en évidence par un test Elisa indirect, puisque la technique ne détecte pas le virus lui-même, mais la réaction immunitaire qu'il a induite. Sur le fond d'un puits, des antigènes spécifiques du VIH-1 et du VIH-2 sont déposés (voir la première étape du schéma ci-dessous). Si les anticorps correspondants sont présents dans le sang, ils s'y fixent (2). L'ajout d'un nouvel anticorps, spécifique à une région de celui déjà présent, est alors effectué (3). Il est pourvu d'une enzyme qui change la couleur du milieu quand on dépose son substratsubstrat (4). Si le patient ne présente pas les anticorps anti-VIH, alors rien ne se fixe au fond du puits. À terme, on n'observe aucun changement de couleur.

Test Elisa indirect. En cas de présence des anticorps dirigés contre le VIH-1 ou le VIH-2 sont présents dans le sang du patient, alors le milieu changera de couleur à la fin de l’opération, marquant une présence du VIH datant d’au moins trois mois. © Jeffrey M. Vinocur, Wikipédia, cc by 2.5

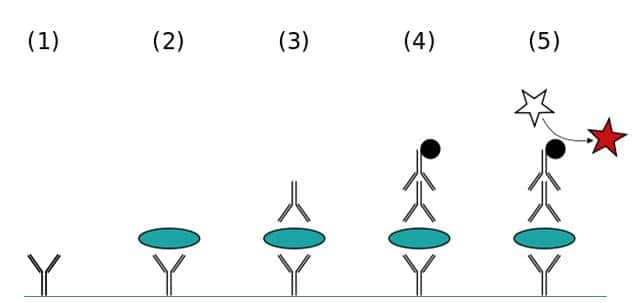

L'antigène p24 est quant à lui mis en évidence par un test Elisa direct. Au fond d'un puits, on retrouve un anticorps spécifique à la protéine (première étape du schéma ci-dessous). Une fois le sang contaminé dans le puits, p24 va s'y lier solidement (2). Après rinçage, on introduit un nouvel anticorps, toujours spécifique à p24, mais à une autre région (3). La phase suivante consiste à apporter un troisième anticorps, là encore équipé d'une enzyme, spécifique au deuxième anticorps (4). L'ajout du substrat de l'enzyme dans le milieu permet de colorer le puits (5). Si p24 est absent, alors toutes les étapes suivantes sont impossibles et le milieu ne change pas de couleur.

Test Elisa direct. Cette fois, on teste la présence de l’antigène p24, provenant du VIH. Si à la fin du test le milieu change de couleur, alors c’est le signe que le VIH est présent dans le sang. On peut le détecter six semaines après la contamination, ce qui permet de mettre en évidence une séropositivité plus précoce qu’avec le seul test Elisa indirect. © Jeffrey M. Vinocur, Wikipédia, cc by 2.5

La technique est très sensible, et les risques de faux positif (c'est-à-dire un résultat positif alors que le patient n'est pas infecté par le VIH) existent. C'est pourquoi une vérification par un western blotwestern blot s'impose.