au sommaire

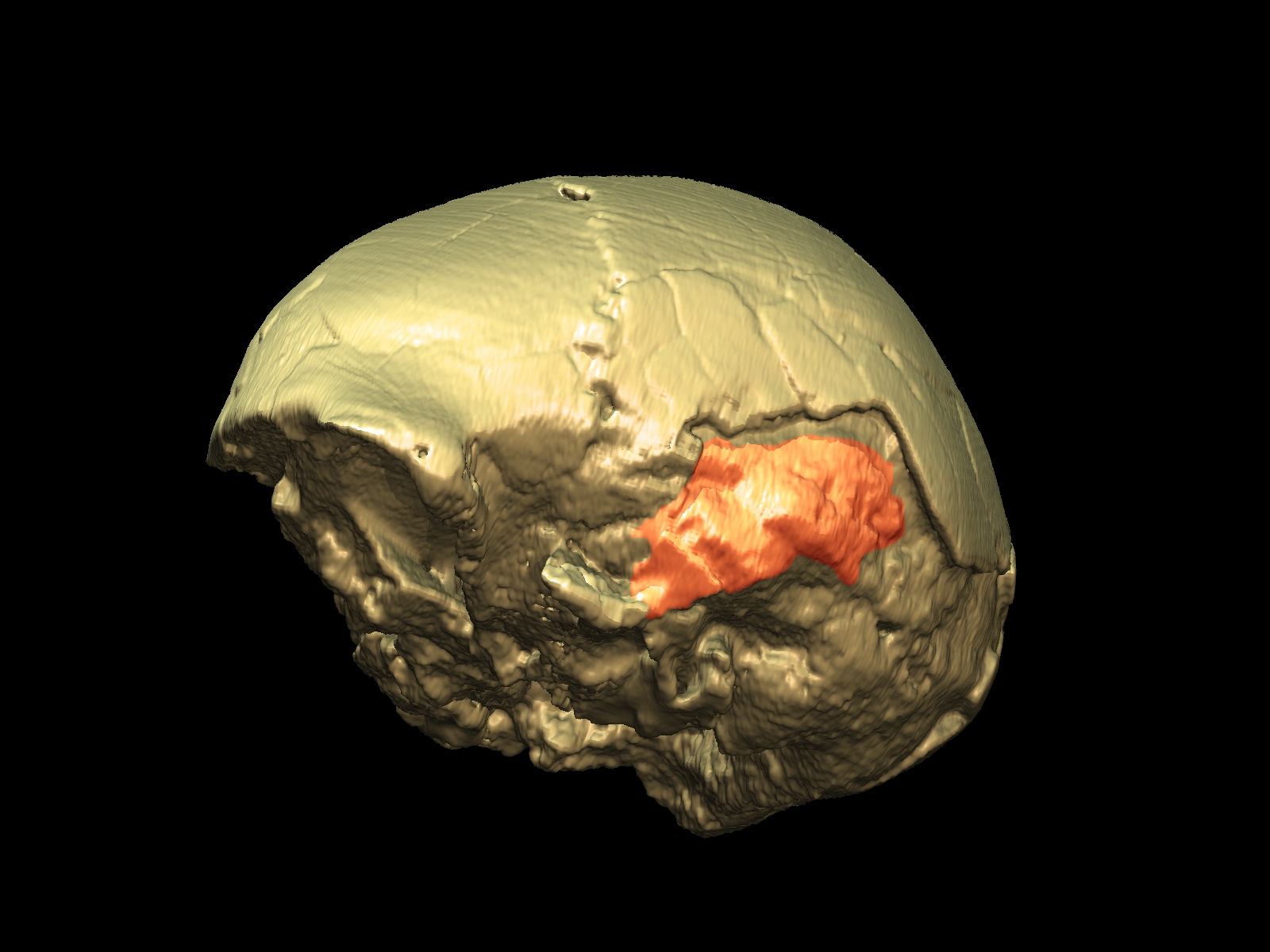

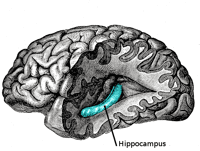

Quelle quantité d'information peut stocker un cerveau ? La question est ardue car cet assemblage de quelque cent milliards de neurones chez un être humain est loin de fonctionner comme un ordinateurordinateur. Cependant, une équipe de l'Institut Salk, à San Diego, en Californie, a apporté un élément de réponse en analysant des cerveaux de rats dans la région de l'hippocampe - une zone impliquée dans la mémoire (par exemple pour celle des lieux connus, dans les « cellules de positionnement » et les « cellules de grille », dont la découverte a été récompensée par le prix Nobel de médecine 2014). Ils ont fait appel à une technique de reconstitution en 3D de coupes observées en microscopie électronique à balayage. À l'aide d'un ordinateur nourri avec un modèle, ils ont ainsi reconstruit un petit volumevolume presque cubique de 6 micronsmicrons de côté et ont étudié de très près les synapses, c'est-à-dire les points de contact entre deux neurones, car c'est là que tout se joue.

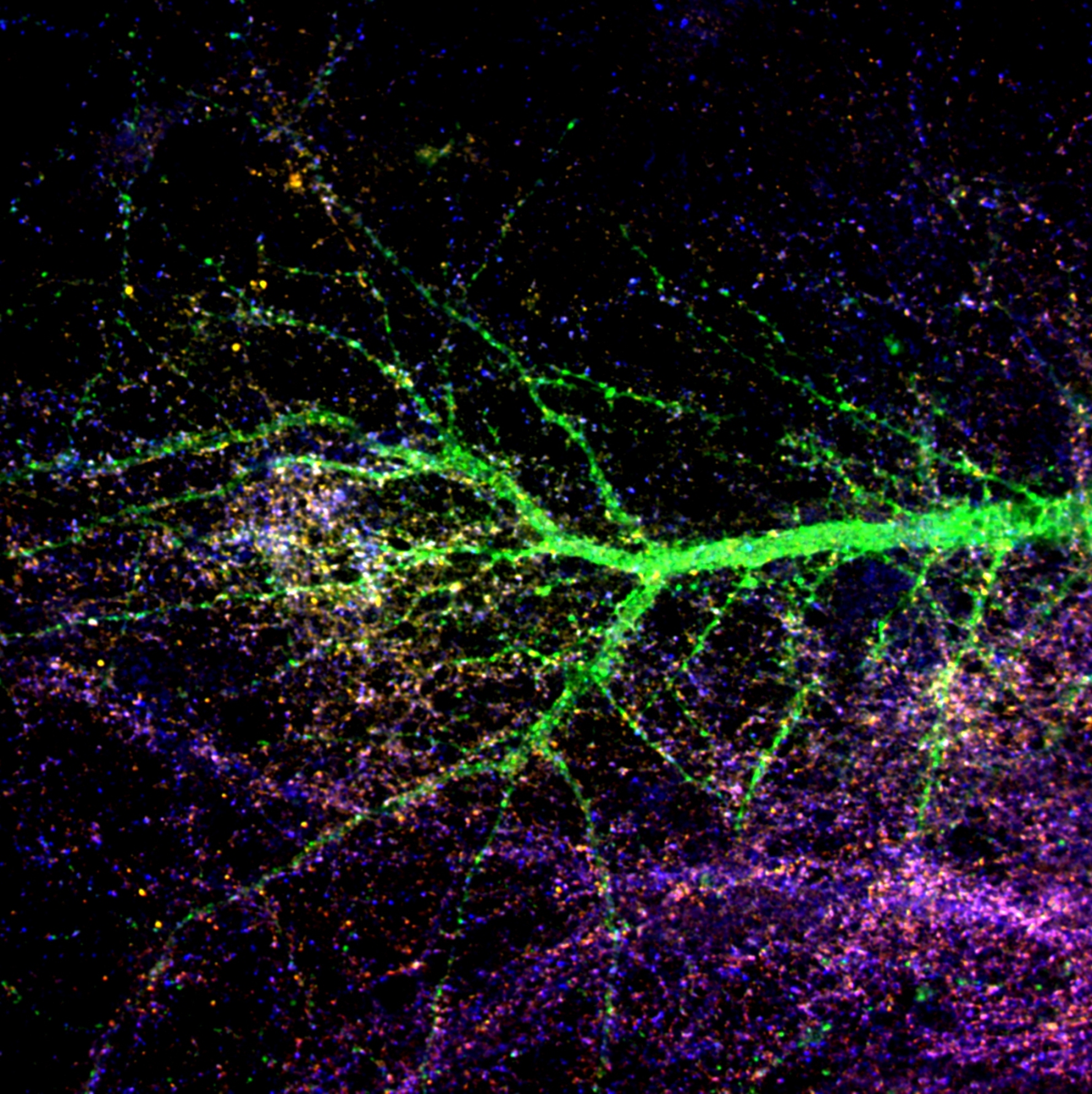

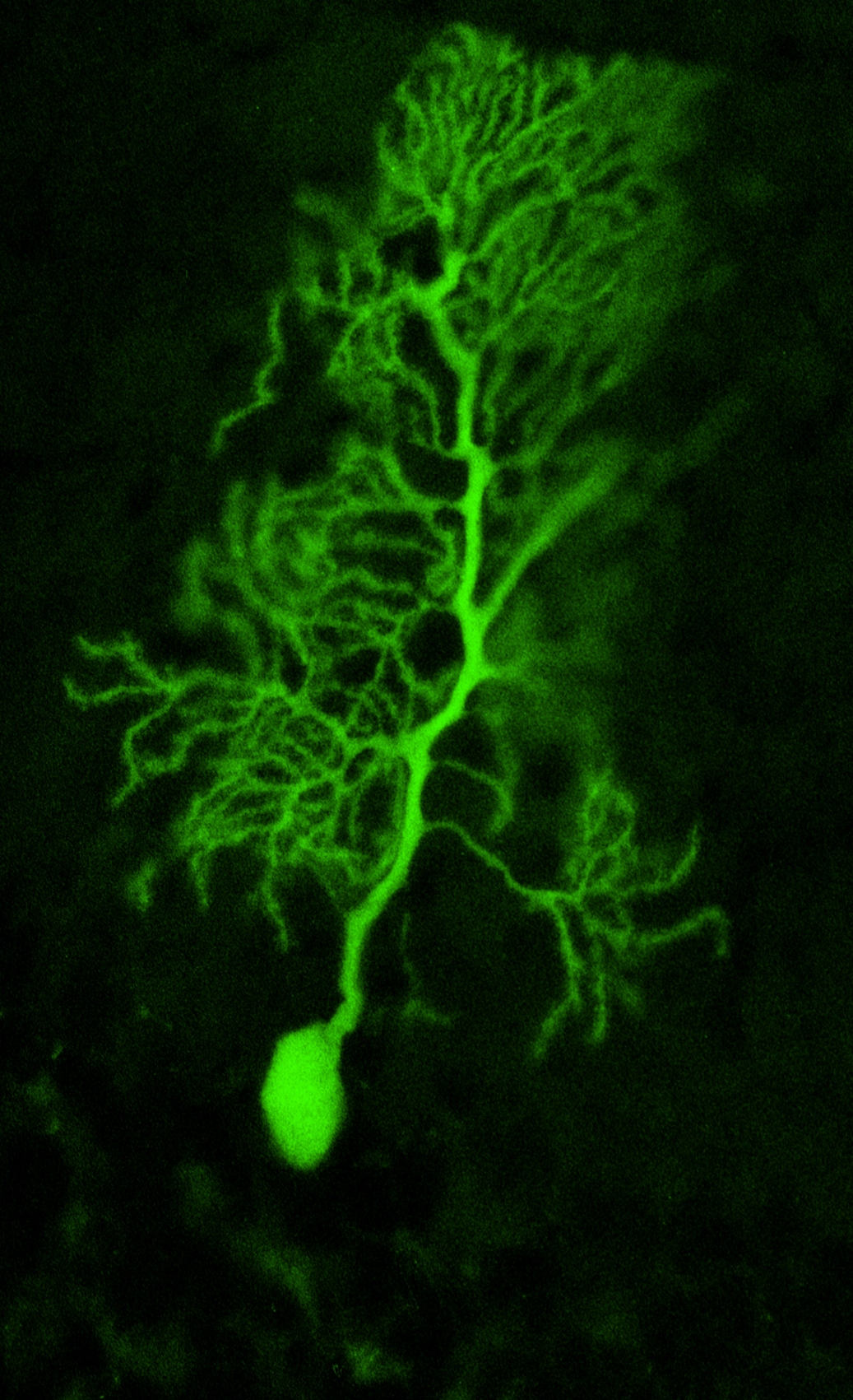

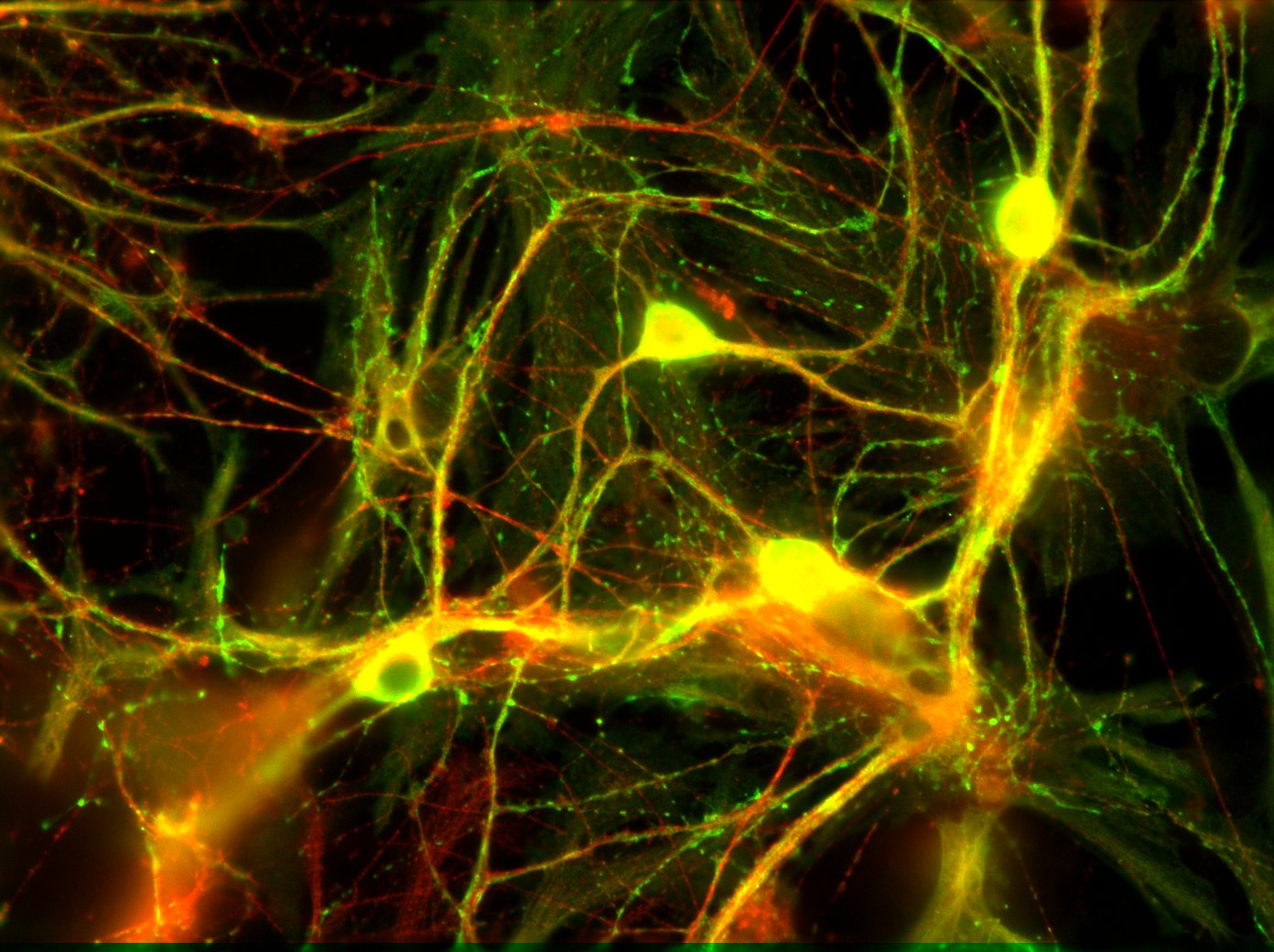

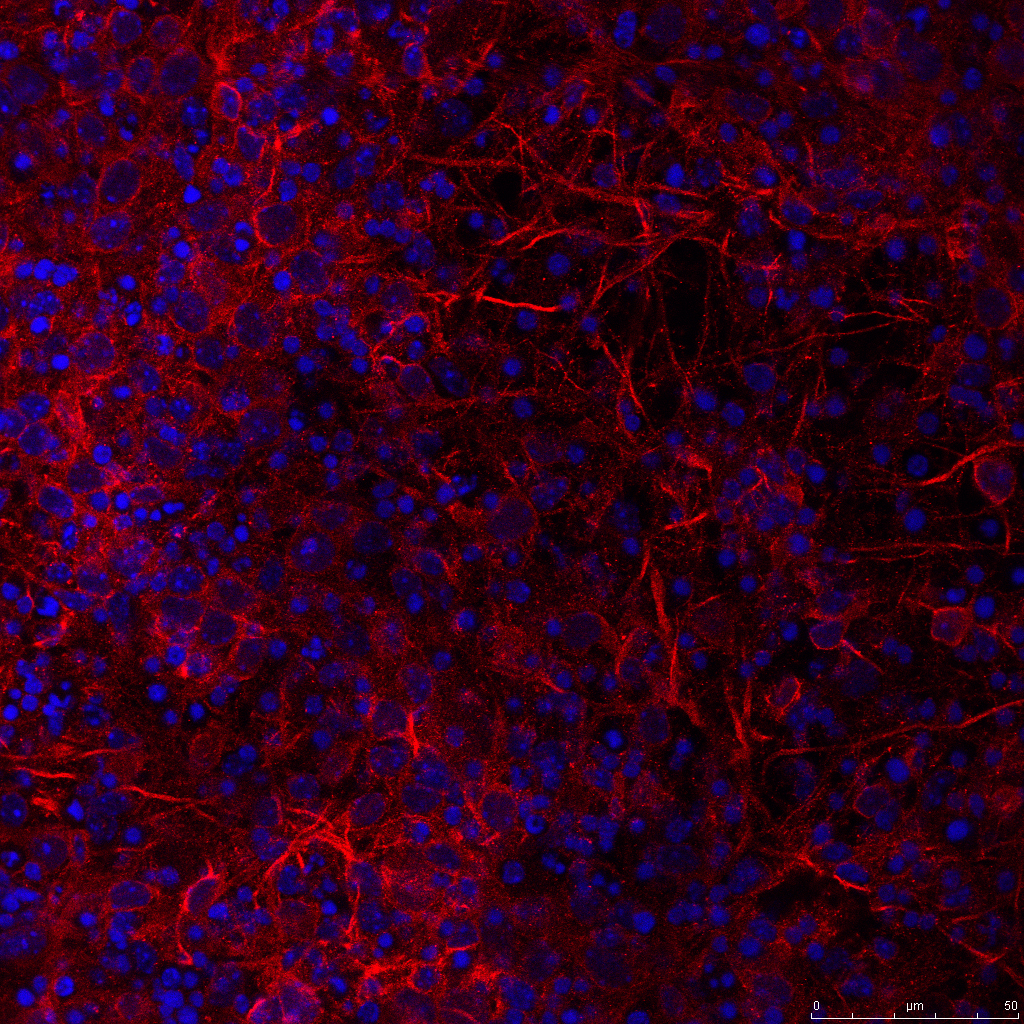

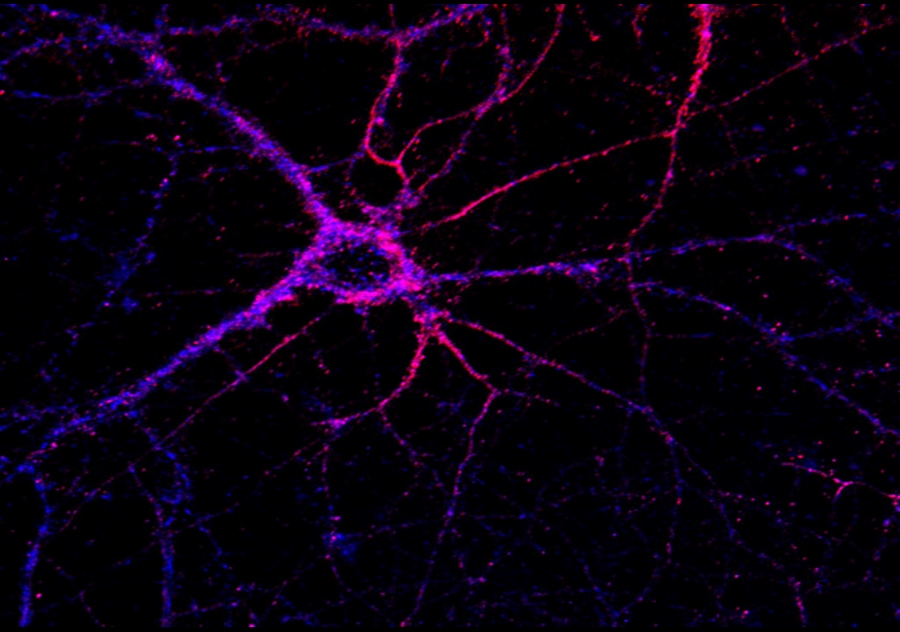

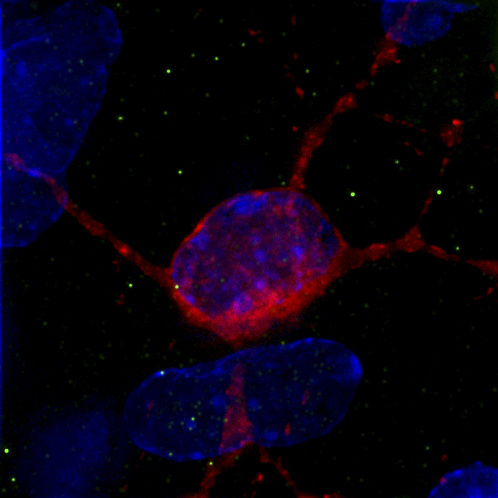

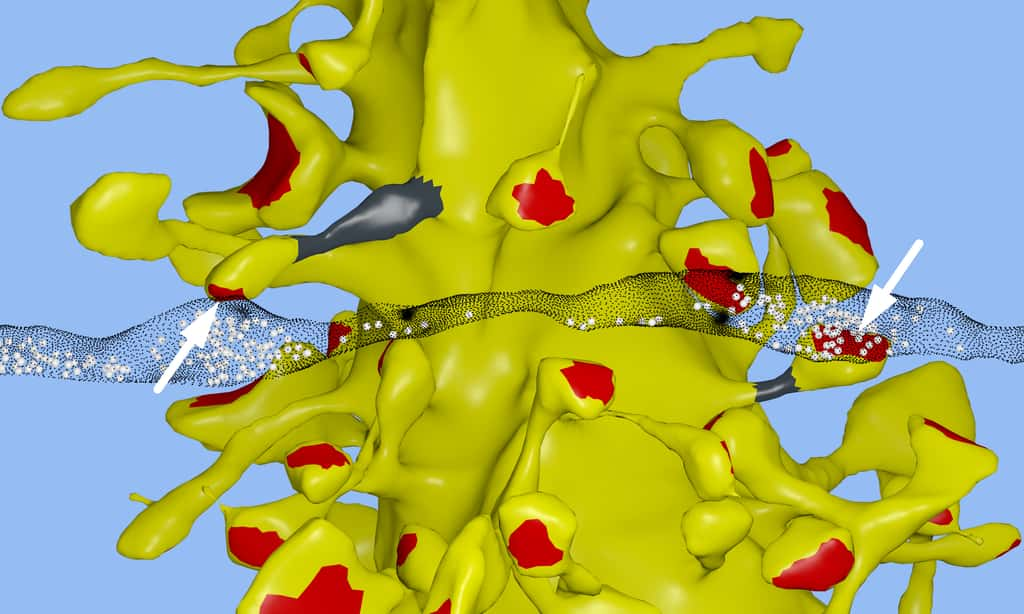

Petit plongeon dans le cerveau en action. Chaque neurone est connecté à des milliers d'autres par des synapses (des liaisons à sens unique) de l'axone de l'un (une sorte de câble), qui envoie l'information, à une dendrite de l'autre, qui la reçoit sur l'un de ses nombreux diverticulesdiverticules (les épines dendritiques). Ce sont elles qui portent les synapses, sortes de sacs emplis de moléculesmolécules, les neuromédiateursneuromédiateurs, intermédiaires chimiques qui transmettent le signal nerveux, de nature électrique. Deux neurones peuvent être en contact ou non (voilà une information binairebinaire) mais, mieux, lorsqu'ils le sont, ils peuvent l'être plus ou moins. Une synapse est en effet plus ou moins puissante. C'est ainsi qu'est codée l'information dans notre cerveau. À force d'apprentissage, telle liaison se renforce alors que telle autre s'affaiblit.

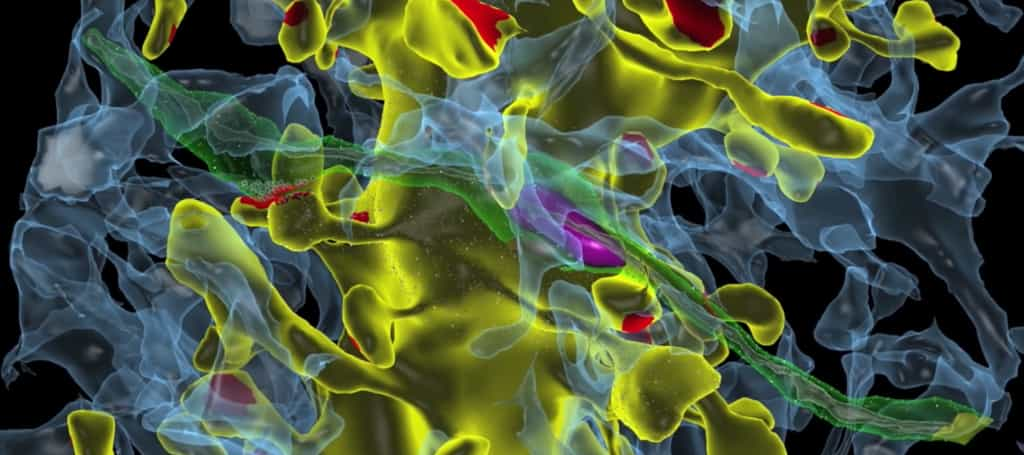

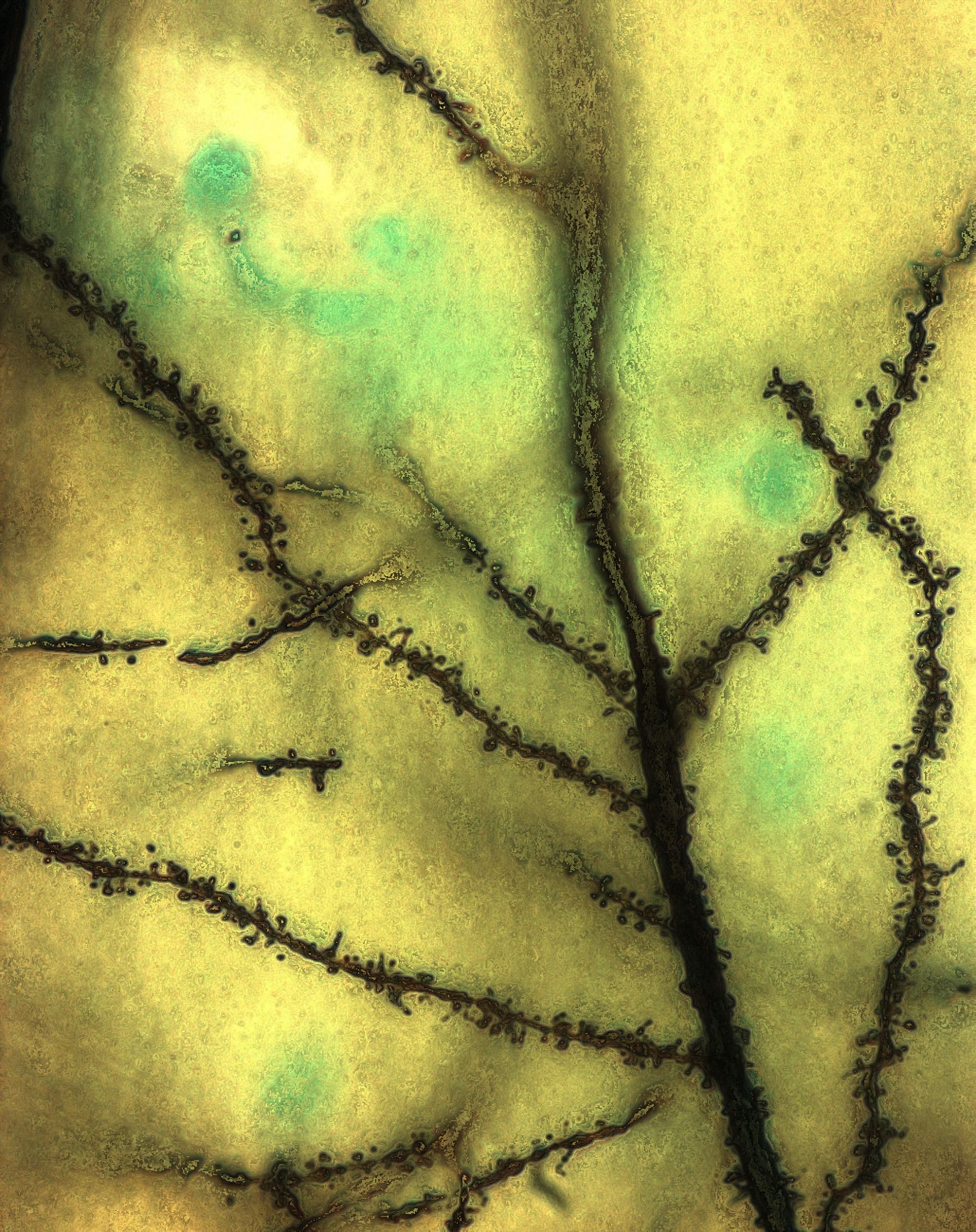

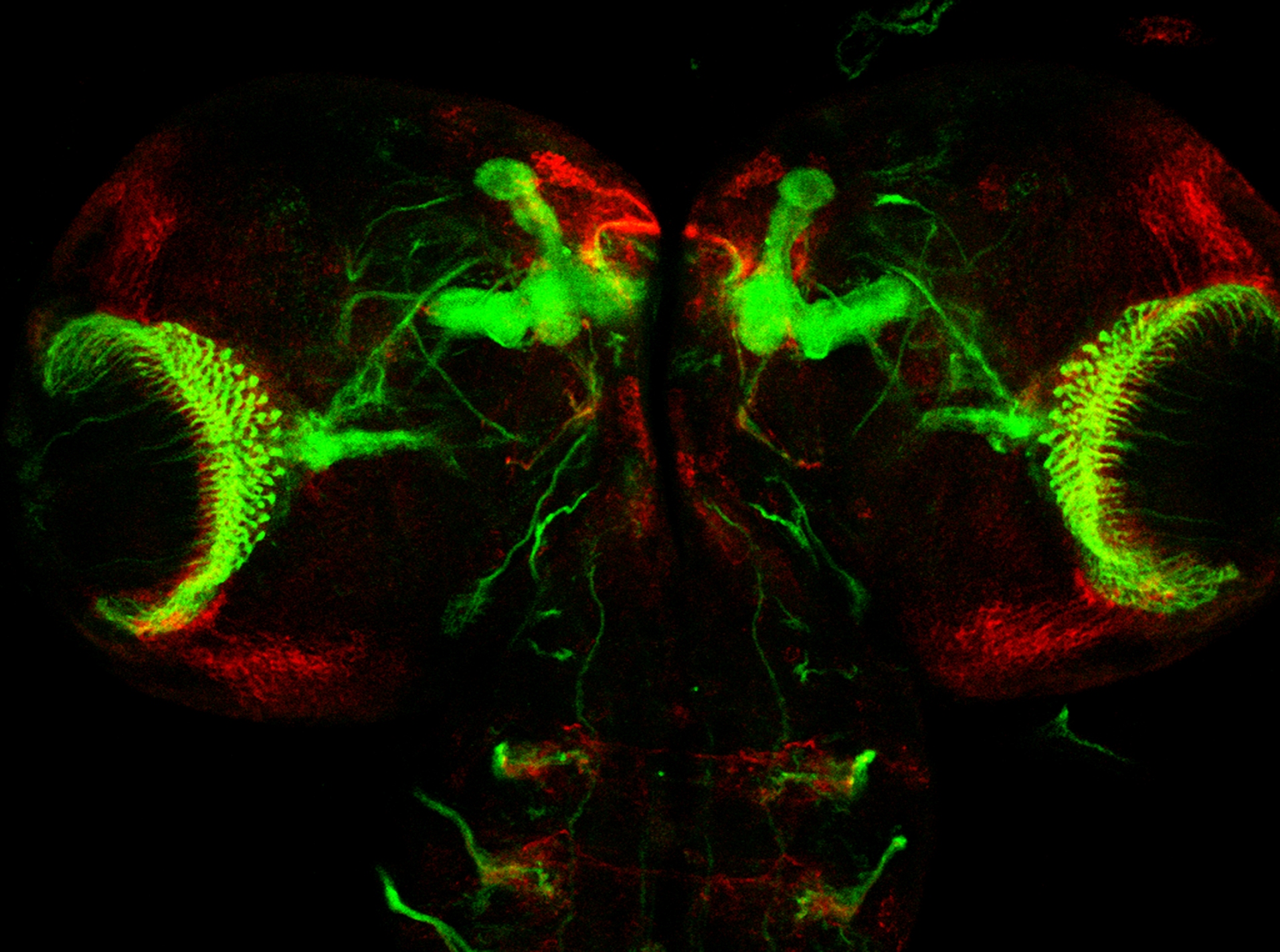

Reconstitution du contact entre deux neurones de l'hippocampe d'un rat. Un axone (le tube gris) apporte le signal nerveux à une dendrite (en jaune) au niveau des épines dendritiques (sortes de tentacules). Ici, il y établit le contact deux fois, ce qui est rare (les flèches), formant deux synapses (en rouge, ainsi que celles avec d'autres axones, non représentés). Ces deux synapses sont presque identiques, par leur surface, le volume de la tête de l'épine, le diamètre de leur « cou » (en gris) et le nombre de vésicules présynaptiques (les points blancs). C'est ce qui a mené les chercheurs à l'idée que les synapses peuvent présenter des différences faibles mais significatives. © Salk Institute

Les neurones stockent l'information sur 26 niveaux

Sa force peut s'estimer à son volume, qui vient de la quantité de neuromédiateurs et de la surface de contact. Il existe un rapport 60 entre la synapse la plus faible connue et la plus forte. Entre les deux, les neurobiologistes, faute de connaissances plus précises, distinguaient deux ou trois niveaux de forces possibles.

L'équipe de Thomas Bartol Jr vient bousculer ce schéma et leur article paru dans la revue eLife (librement accessible) fera sans doute date. Leur découverte vient d'une observation : il arrive, dans 10 % des cas, qu'un axone se connecte deux fois, voire plus, à une même dendrite. Les têtes enflées des épines dendritiques semblaient alors identiques... mais ne l'étaient pas. Des différences de 8 % seulement ont été repérées et retrouvées entre les autres synapses du petit cube d'hippocampehippocampe.

Ce n'est pas un détail ! Au sein de ce spectrespectre de 60 entre la plus faible et la plus forte, les synapses peuvent adopter 26 niveaux différents, et non pas deux ou trois, ce qui constitue un stockage d'information bien plus efficace. Convertis en binaire, c'est-à-dire en base 2, permettant la comparaison avec l'informatique, ces 26 niveaux correspondent à environ 4,7 bits, puisque 2 puissance 4,7 valent à peu près 26. Jusqu'ici, on estimait à 1 ou 2 bits la quantité d'information contenue dans une synapse.

Voilà qui fait grimper la quantité totale pour un cerveau humain, conduisant au chiffre, donné au doigt mouillé, de 1 pétaoctet, soit 1015 octetsoctets, un minimum selon les chercheurs. Surtout, il donne une image plus complexe de la liaison entre deux neurones. Les chercheurs ont aussi pu, à l'aide de leurs modèles et des connaissances sur les neuromédiateurs, minuter les échanges entre les deux cellules. Dans l'hippocampe, une région du cerveau où les liaisons sont instables, expliquent les chercheurs dans le communiqué de l’Institut Stack, « pour les synapses les plus faibles, environ 1.500 évènements provoquent une modification dans le volume de la vésicule en une vingtaine de minutes. Pour les plus fortes, quelques centaines de signaux conduisent un changement, en une à deux minutes ». Et de conclure : « Toutes les deux à 20 minutes, vos synapses augmentent ou réduisent leur taille. Elles s'adaptent en fonction du signal qu'elles reçoivent ».

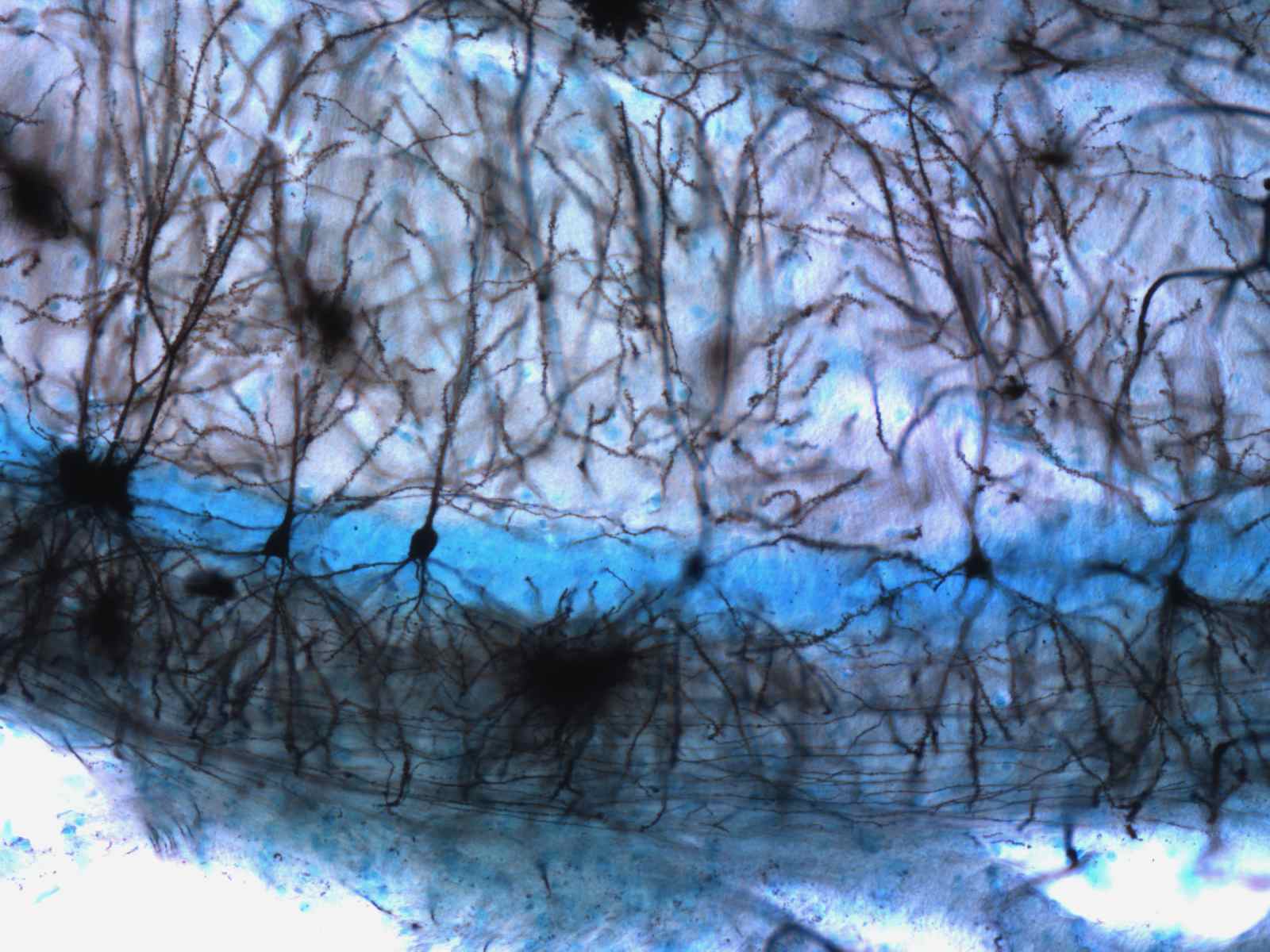

Le cerveau en 13 images méconnues et pourtant incroyables

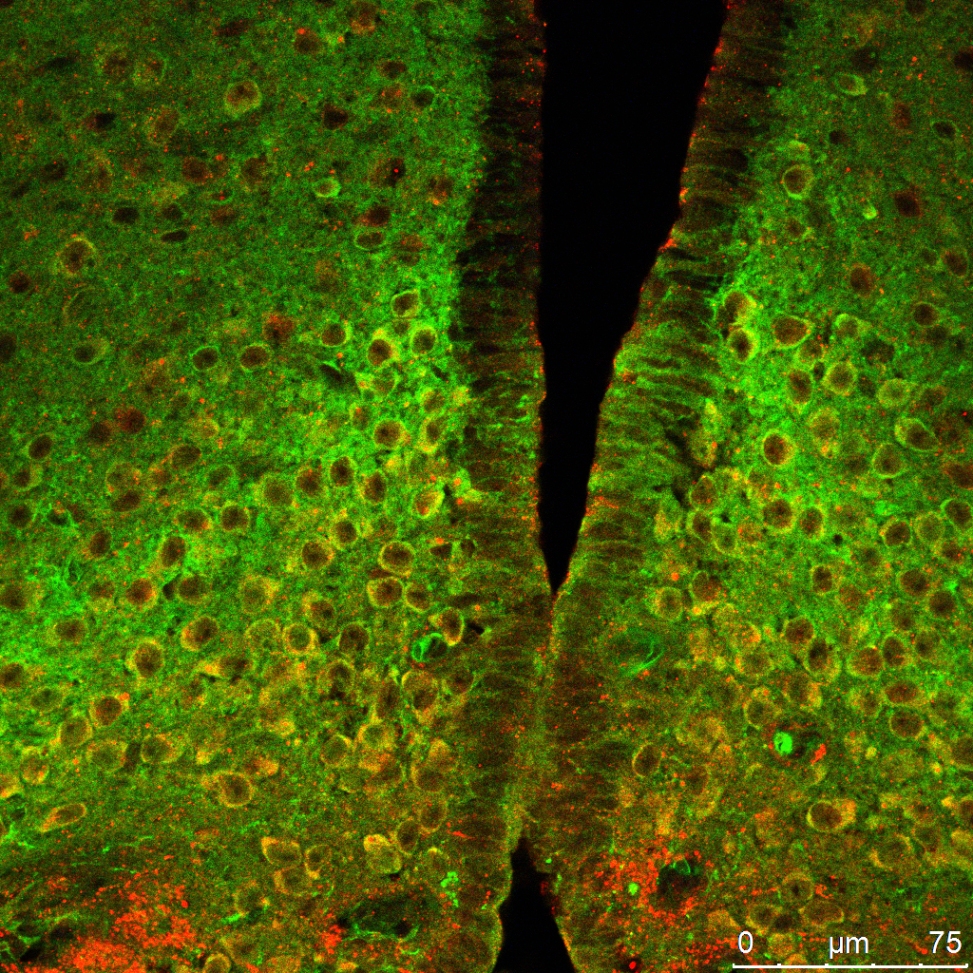

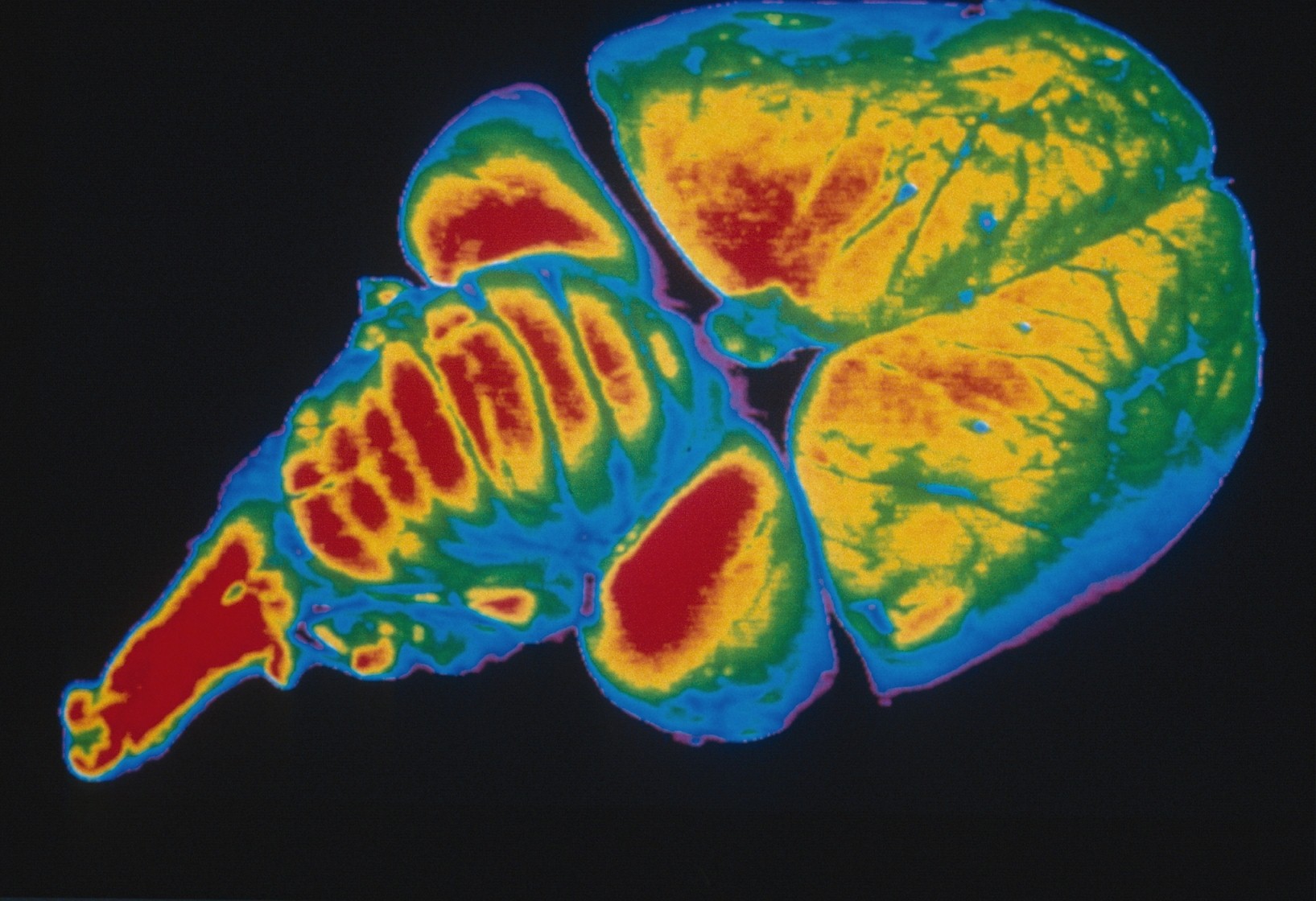

La tractographie offre la possibilité d'étudier in vivoin vivo la substance blanchesubstance blanche du cerveaucerveau, celle constituée d'axonesaxones myélinisés qui relient les régions de matièrematière grise. Cette gaine de myélinegaine de myéline, qui entoure les terminaisons nerveuses, permet à l'information d'être propagée plus rapidement. Sur cette image, les faisceaux pyramidaux apparaissent en bleu et les fibres transverses pontocérebelleuses sont colorées en rouge et vert. © CNRS Photothèque, CI-NAPS, GIP Cyceron