au sommaire

Le virus mou Mollivirus sibericum a été découvert en Sibérie. Sa taille dépasse le demi-micron et son génome est énorme pour un virus (mais un peu plus petit que celui du champion du genre, Pandoravirus). Ici, le lac Baïkal gelé, au sud-est de la Sibérie. © 2il org, Flickr, CC by 2.0

Il est géant : 0,6 micronmicron, soit plus long que certaines bactéries. Il est unique en son genre : même si l'on a trouvé d'autres virus géants, « celui-ci est complètement différent » s'enthousiasme Jean-Michel Claverie, de l'Institut de Microbiologie de la Méditerranée, dont l'équipe, avec celle du microbiologiste Didier RaoultDidier Raoult, s'est fait une spécialité de la découverte de géants comme Mimivirus, Marseillevirus, Pandoravirus et Pithovirus. Son génome est énorme pour un virus : 651.523 paires de bases dans son ADN (contre une dizaine de milliers pour ceux de la grippegrippe ou du SidaSida). Il est puissamment original : une fois la multiplication terminée, il embarque près d'une centaine de protéinesprotéines, un record absolu, et, qui plus est, onze d'entre elles font partie des composants des ribosomesribosomes, cette machinerie qui sert à fabriquer des protéines à partir des informations venues de l'ADN, ce que, justement, un virus ne sait pas faire.

Alors, à quoi servent-elles, ces protéines ? « On ne sait pas ! » jubile Jean-Michel Claverie. Et puis... il ressuscite (le chercheur n'hésite pas à employer le terme) après 30.000 ans passés dans le pergélisolpergélisol sibérien (le sous-sol gelé, ou permafrostpermafrost)). Extraits d'un échantillon, ces virus, ou du moins une partie d'entre eux, ont en effet pu infecter des amibesamibes du genre Acanthamoeba, qui sont leurs hôtes habituels.

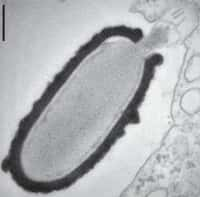

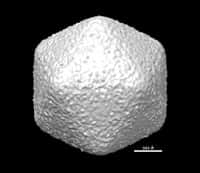

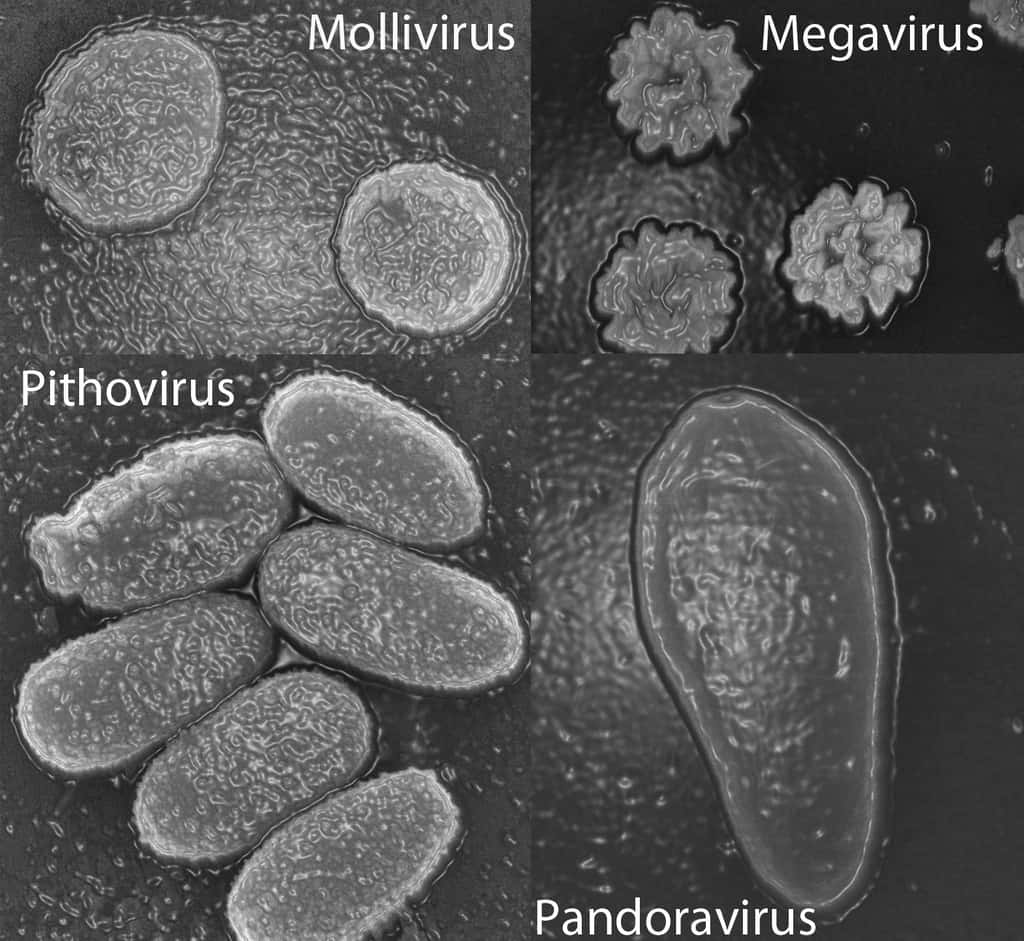

Portrait de famille des virus géants. Avec une longueur de 1 micron, Pandoravirus est le plus grand, trouvé dans les eaux de la côte chilienne et lui aussi parasite d'amibes. © Chantal Abergel, Jean-Michel Claverie et al.

Tel est, brièvement résumé, le CV de Mollivirus sibericum, espèceespèce nouvelle et genre nouveau, à ranger parmi les virus géants, un groupe inauguré en 2003 avec Mimivirus. Chantal Abergel, Jean-Michel Claverie et leurs collègues décrivent minutieusement leur trouvaille dans un article publié hier soir dans les Pnas après un long travail d'analyse génétiquegénétique. Pourquoi Mollivirus ? « Parce qu'il est mou ». Tout simplement. Et pourquoi être allé le chercher dans le pergélisol sibérien ? « C'était un pari. Après la découverte des premiers virus géants, nous voulions savoir s'ils étaient des exceptions, comme cette limace de mer capable de photosynthèse, ou bien s'ils représentaient de nouvelles familles d'organismes. Alors nous cherchons partout où il y a des amibes puisqu'ils en sont des parasitesparasites. Et c'est le cas du pergélisol. »

Comme le rappelle le biologiste, ce n'est pas la première fois que des organismes se réveillent ainsi après avoir passé plusieurs dizaines de milliers d'années dans le sol gelé. En 2012, nous avions relaté cette stupéfiante découverte d'un fruit enterré par un écureuilécureuil il y a 30.000 ans et qui avait germé pour redonner une plante, Silene stenophylla. L'équipe de scientifiques russes qui avait décrit cette étude était menée par Svetlana Yashina et David Gilichinsky, décédé juste avant la publication. « Les Russes savent depuis longtemps que c'est possible mais leurs travaux ont été peu connus ou négligés ». En 2014, l'équipe de Chantal Abergel et Jean-Michel Claverie avait déjà découvert un nouveau virus géant, le Pithovirus, dans ce pergélisol sibérien et qui, lui aussi, avait résisté 30 millénaires sans perdre son pouvoir infectieux.

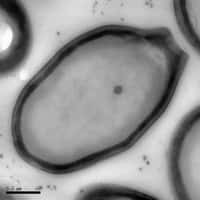

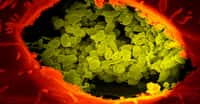

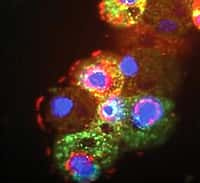

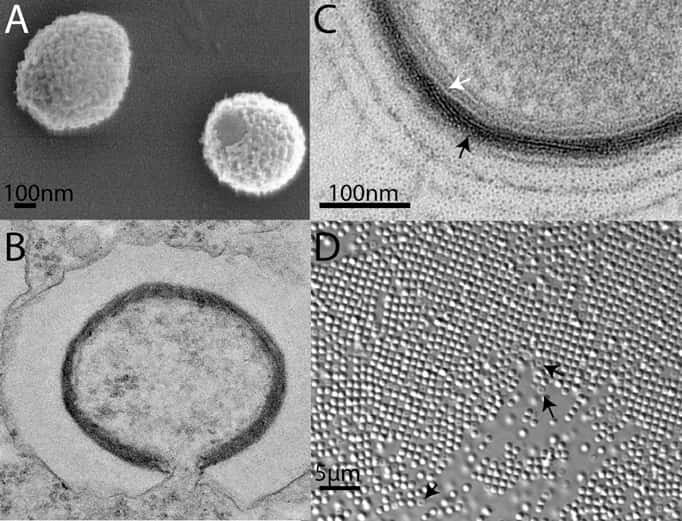

Mollivirus sibericum observé par l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée. On le voit en microscopie électronique en A (le virion avec son enveloppe), en B (juste ingéré par l'amibe) et en C (avec une structure fibreuse, montrée par la flèche noire, une ressemblance avec Pandoravirus). En D, une image exceptionnelle : une multitude de virus vus en microscopie optique, avec un grossissement de 63 fois seulement. © Mathieu Legendre et al., Pnas

Le réveil d'autres virus gelés serait possible

Si la surface du pergélisol fond en été, dessous, une épaisseur de plusieurs centaines de mètres reste gelée en permanence avec un milieu sans oxygène, idéal pour la conservation. C'est là que se trouvait Mollivirus sibericum, dans un échantillon que les chercheurs marseillais ont soumis à tous les « omiques » :

- la génomiquegénomique : étude de tout le génome, avec les bases d'ADN ;

- la transcriptomique : analyse des ARN messagersARN messagers, donc de la mécanique qui transforme les gènesgènes en protéines ;

- la protéomique : le catalogue des protéines fabriquées dans l'amibe infectée par l'ADN du virus mais aussi celui des protéines embarquées par le virus qui s'échappe ;

- la métagénomiquemétagénomique : le décryptage de tous les gènes de l'échantillon.

« Avant que ces techniques n'existent, il aurait fallu cinq ou six ans pour faire ce travail ! » Ces analyses ont bien montré l'originalité de ce grand virus mou. En tout, il fabrique plus de 500 protéines dont la plupart ne se retrouvent pas dans les autres virus géants. « 90 % sont différentes de celles de Pandoravirus et les deux tiers diffèrent de celles de Mimivirus. » De plus, ce Mollivirus ne se reproduit pas avec les mêmes stratégies : lui utilise des mécanismes chimiques présents dans le noyau de l'amibe alors que le Pithovirus se multiplie seulement dans le cytoplasmecytoplasme. D'ailleurs, curieusement, il modifie très peu le métabolismemétabolisme de la cellule qui l'héberge. Elle finit bien par mourir, mais à la toute fin du processus.

Les scientifiques en tirent deux conclusions, l'une de science fondamentale et l'autre qui pourrait intéresser la médecine... et les Sibériens. Si des virus si différents des autres conservent leurs propriétés de multiplication, c'est que d'autres pourraient résister aussi longtemps. Aller creuser dans ce sous-sol, comme il est envisagé de le faire, pourrait donc réactiver des agents pathogènespathogènes anciens.

L'autre conclusion est que ce nouveau Mégavirus original conforte la thèse, qui n'est pas consensuelle, selon laquelle ces virus géants seraient des vestiges d'organismes très anciens, différents des trois branches connues du monde vivant et séparées il y a des milliards d'années : celle des archéesarchées, celle des bactéries et celle des eucaryoteseucaryotes (les animaux, les plantes, les champignonschampignons et autres protistes comme les amibes). Ce qui nous ramène au temps de Luca, le plus vieil ancêtre communancêtre commun à tous les êtres vivants actuels de la Terre. Mieux, pour Jean-Michel Claverie, ces virus géants diffèrent suffisamment entre eux pour que l'on puisse en faire des survivants de branches distinctes. La vie terrestre aurait alors connu plusieurs chemins, trois auraient rencontré le succès, la plupart des autres auraient disparu et quelques-uns seraient restés confinés dans le parasitisme.