Il n’y a pas que les forêts et les océans qui stockent du carbone. Notre Terre aussi le fait. Et même de manière plus importante que ne le pensaient les chercheurs jusqu’alors.

au sommaire

Le carbonecarbone qui circule dans notre atmosphère peut, en partie, être capté par les forêts. C'est bien connu. Il peut aussi être absorbé par les océans. En grandes quantités puisque nous parlons là de presque un tiers des émissions de dioxyde de carbone (CO2)) dues aux activités humaines. Mais saviez-vous que notre Terre, elle-même, avale une partie du carbone atmosphérique ? Et même plus que ce que les chercheurs n'imaginaient jusqu'ici, nous apprend aujourd'hui une étude menée à l'université de Cambridge (Royaume-Uni).

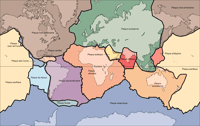

Tout se passe au niveau des zones de subduction, ces régions dans lesquelles les plaques tectoniques s'entrechoquent et plongent vers le cœur de la Terre. Jusqu'alors, les chercheurs pensaient que le carbone -- sous forme de coquillages ou de micro-organismesmicro-organismes -- ainsi entraîné vers les profondeurs finissait par refaire surface -- sous forme de CO2 -- lors des éruptions volcaniques.

Un coup de pouce pour résoudre la crise climatique ?

Les chercheurs de l'université de Cambridge ont travaillé sur l'Installation européenne de rayonnement synchrotronInstallation européenne de rayonnement synchrotron (ESRF, Grenoble, France). Afin de pouvoir mesurer de très faibles concentrations en métauxmétaux dans des conditions de pressionpression et de température élevées. Leurs expériences montrent que des réactions chimiques se produisent au niveau des zones de subductionzones de subduction qui font que les roches carbonatées englouties s'appauvrissent en calciumcalcium et s'enrichissent en magnésiummagnésium au fur et à mesure qu'elles s'enfoncent. De quoi rendre le carbonate moins soluble et éviter qu'il soit aspiré dans les fluides qui alimentent les volcansvolcans. Plus il s'enfoncera dans le manteaumanteau de la Terre, plus il aura de chance, finalement, de se transformer... en diamant !

« Nos résultats montrent que les carbonates sont très stables et peuvent certainement emprisonner le CO2 de l'atmosphère sous des formes minérales solidessolides, précise Simon Redfern, chercheur, dans un communiqué de l’université de Cambridge. Pour nous aider, pourquoi pas, à trouver une solution à la crise climatique. »