Alors que la lutte contre le trafic d’ivoire d’éléphant s’intensifie, les braconniers se tournent désormais vers les bénitiers géants dont la coquille sculptée ressemble à l’ivoire. Une catastrophe pour cette espèce déjà menacée.

au sommaire

Qualifié d'« or blanc », l’ivoire est recherché notamment en Chine pour fabriquer des objets sculptés. Interdit de commercialisation en Europe et dans la plupart des pays, l'ivoire provient principalement des défenses d'éléphants. Mais, avec l’intensification de la lutte contre le braconnage, les trafiquants se tournent désormais vers une autre source plus inattendue : les bénitiers géants. Cet énorme mollusque bivalve pouvant atteindre 250 kgkg pour 1,5 mètre de large, vit dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, et peut vivre 100 ans et plus. Très recherché pour sa chair et déjà en danger d'extinction, le bénitier géant voit désormais se profiler une nouvelle menace : celle des trafiquants qui revendent ensuite sa coquille pour en faire des objets sculptés ressemblant à de l'ivoire d'éléphants.

Des saisies record

Aux Philippines, les autorités ont ainsi saisi plus de 133.000 tonnes de coquilles depuis 2016, selon un rapport de la Wildlife Justice Commission (WJC), une ONG néerlandaise qui s'intéresse aux crimes contre la vie sauvage. En 2019, un stock de 132.000 tonnes a été découvert au sud-est du pays. Revendu aux alentours de 2.000 pesos philippins la tonne (34 euros), les coquilles étaient destinées à la fabrication de bijoux, de produits cosmétiques ou de remèdes traditionnels, selon les autorités. En avril 2021, ce sont 200 tonnes de coquilles de bénitier fossilisées qui ont été découvertes par les autorités philippines, d'une valeur estimée à 21,6 millions d'euros. Un trafic bien entendu illégal étant donné que le bénitier géant, aussi appelé localement « taklobo », est une espèce protégée.

Une alternative attrayante pour les trafiquants

Depuis l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant par la Chine en 2017, la coquille de bénitier géant fait pourtant figure d'alternative intéressante pour les braconniers car son négoce est pour l'instant moins surveillé. La préférence du marché pourrait ainsi se déplacer de l'ivoire d'éléphant vers le bénitier géant, met en garde la WJC. « Nous savons qu'il existe un lien entre les deux et qu'ils font l'objet d'un trafic simultané », atteste dans le National Geographic Olivia Swaak-Goldman, la directrice générale de l'ONG. Huit saisies de coquilles de bénitier en Chine (soit un cinquième des saisies) comprenaient également de l'ivoire d'éléphant ou de narvalnarval. Le commerce de coquille serait aussi très intense sur InternetInternet.

Le saviez-vous ?

Le bénitier géant, dont il existe sept espèces, figure depuis 1983 sur la liste II de la Cites (Convention on International Trade of Endangered Species), ce qui signifie que leur commerce n’est pas illégal dans l’absolu mais couvert par un permis d’exportation. La collecte et l'exportation de l'espèce sont interdites aux Philippines, les contrevenants encourant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et des amendes de 3 millions de pesos (51.000 euros).

Les efforts de repeuplement menacés

Il est difficile d'estimer l'ampleur du trafic de bénitiers géants. La saisie massive d'octobre 2019 suggère que les stocks s'accumulaient depuis des années sans que personne ne s'en aperçoive. Selon la WJC, la pandémie aurait aussi favorisé le commerce illégal, certains pêcheurs ayant perdu leur moyen de subsistance habituel avec la perturbation des activités. « Les volumesvolumes saisis récemment sont alarmants », dénonce Elizabeth John du réseau Traffic qui traque le commerce illégal d'espèces sauvages. « Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que la collecte massive de coquilles semble être le résultat d'une activité assez récente, peut-être au cours des dix dernières années ».

Ce trafic est, en tous cas, une catastrophe pour l'espèce, qui a déjà pratiquement disparu dans de nombreuses régions. Alors que des efforts de repeuplement avaient réussi à faire augmenter à nouveau les populations, ces derniers risquent d'être anéantis par ce nouveau négoce.

Plongée extrême : entre les îles de Mayotte et de la Réunion

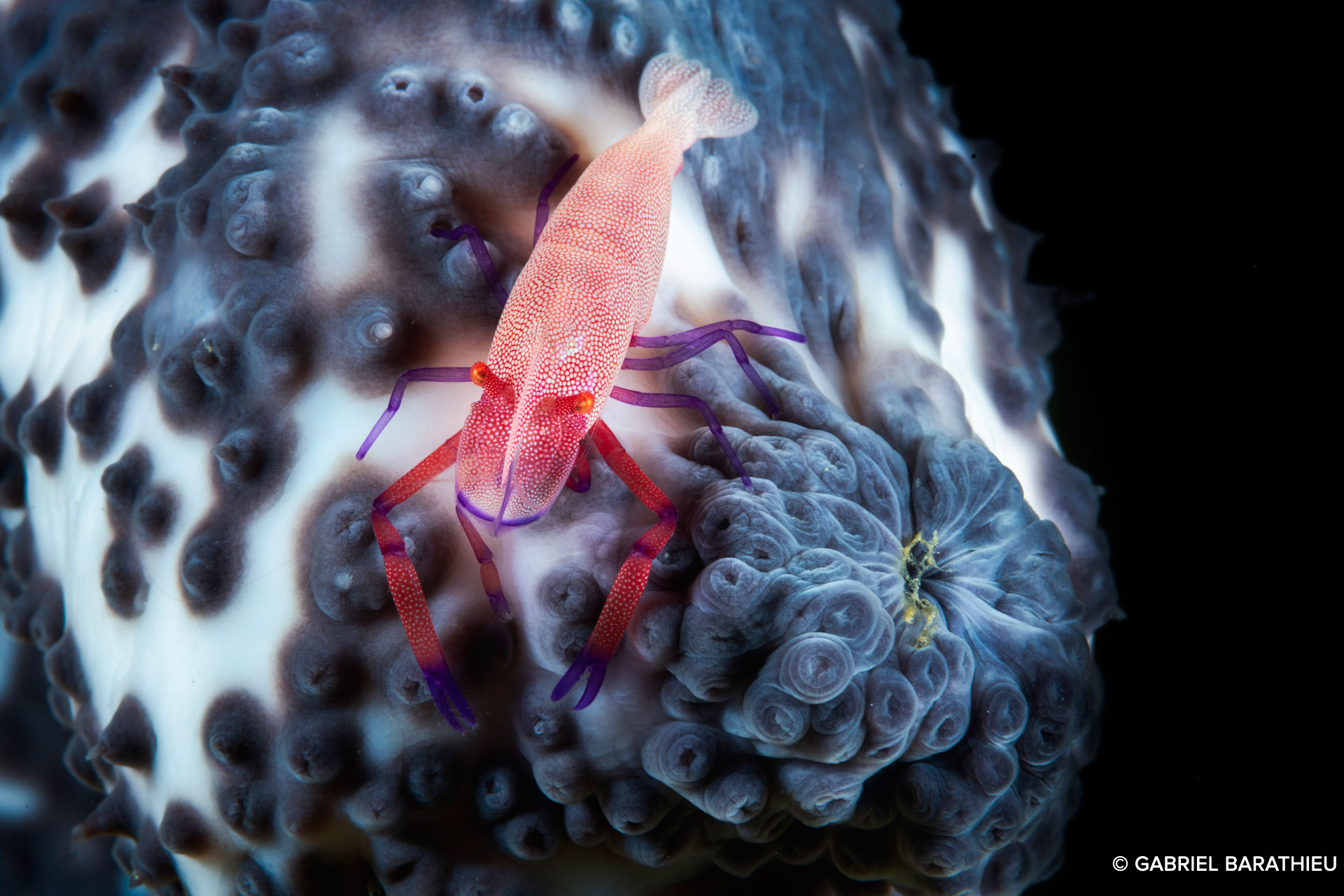

« Un poulpe photographié dans le lagon de Mayotte lors d'une grande marrée basse. Cette photo a été prise dans seulement 30 cm d'eau. Elle fut primée en 2017 comme photo sous-marine de l'année. » © Gabriel Barathieu, tous droits réservés

Sélectionnée parmi 4.500 photos issues de 67 pays, cette image a été prise avec un 14 mn, un très grand angle qui accentue, ici, délicatement les proportions. La prise, en lumièrelumière naturelle, à 100 iso, a permis de révéler un doux contrastecontraste et des couleurscouleurs sublimes. L'objectif a ainsi pu capter ainsi tous les détails de la texturetexture délicate, la transparencetransparence de l'eau et la fine granulosité du sable.

Cette pieuvre commune (Octopus vulgaris)), un céphalopodecéphalopode, est le plus évolué des mollusques, qui apparait à l'ère du CambrienCambrien. L'évolution a donné naissance à la seiche et le calmarcalmar, le nautile étant un lointain cousin qui a conservé sa coquille. Jusqu'à présent, la pieuvre était considérée comme solitaire mais récemment, des chercheurs ont découvert au large de l’Australie, deux « cités » de pieuvres suggérant une organisation sociale communautaire.