Des carottes sédimentaires couvrant 10.000 ans, prélevées dans un lac alpin d’origine glaciaire, ont démontré que des traces de cuivre, mercure, antimoine et plomb persistaient toujours. Bien que très localisée géographiquement, cette pollution était aussi importante qu'aujourd'hui. Ces prélèvements ont permis de déchiffrer la contamination minière locale et régionale, et de reconstituer 10.000 ans d’histoire de la pollution atmosphérique.

au sommaire

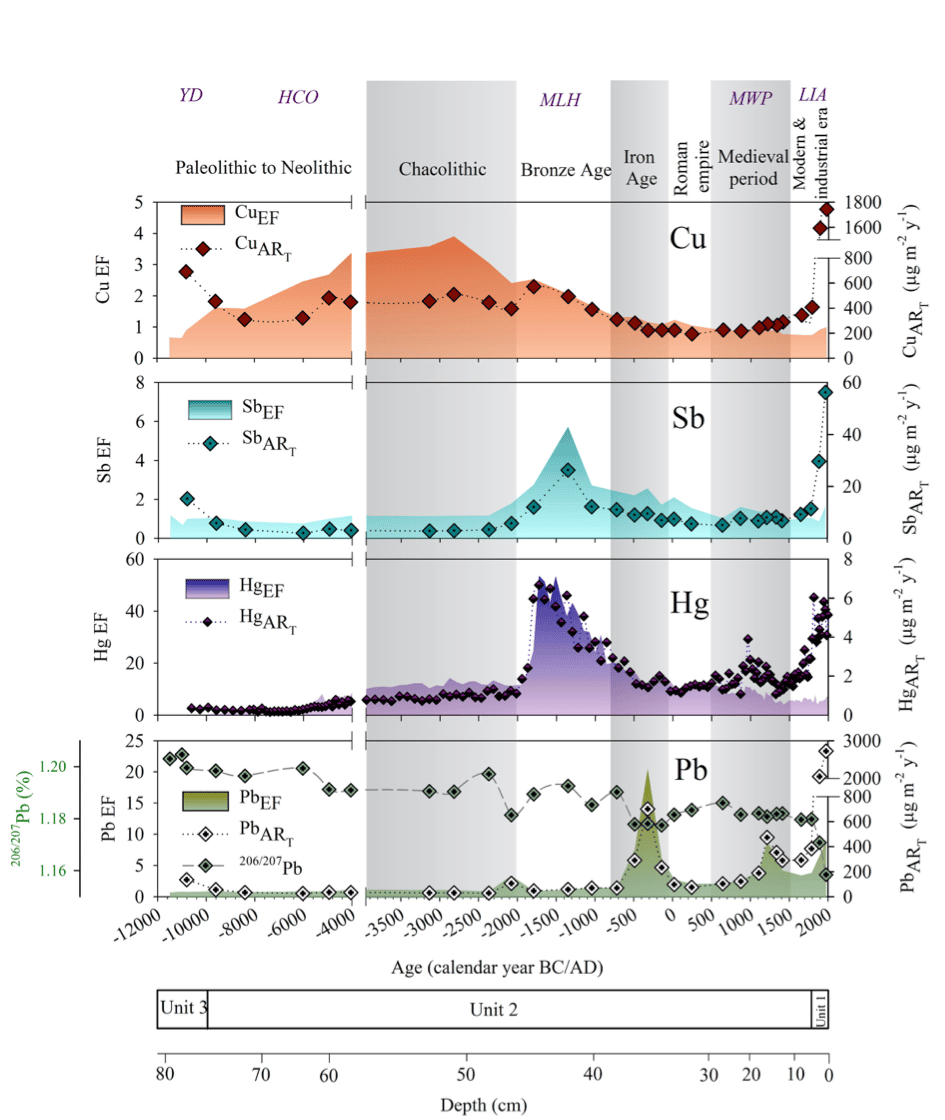

L'étude des sédiments déposés dans le lac Robert, à Chamrousse, dans le massif de Belledonne, en Isère (Alpes), a permis à une équipe de chercheurs français de reconstituer l'historique de la pollution atmosphérique dans cette région sur les 10.000 dernières années. Il s'avère que l'activité minière dans le massif des Grandes Rousses (Alpes d'Huez) durant l'âge de BronzeBronze, il y a environ 2.500 ans, a induit une pollution atmosphérique en mercuremercure et antimoineantimoine équivalente à celle observée aujourd'hui. Cette pollution a été limitée géographiquement, mais elle a persisté pendant plus de 2.000 ans.

Combien de périodes de pollution ?

Une pollution atmosphérique en plomb à l'échelle de l'hémisphère Nord a été générée durant l'Empire Romain par l'exploitation des mines du Rio Tinto en Andalousie, comme de nombreuses études menées dans les glaces polaires et les sédiment lacustreslacustres l'ont mis en évidence.

Afin de reconstituer l'histoire de la pollution atmosphérique en cuivrecuivre, mercure, antimoine et plombplomb dans les Alpes, des chercheurs des laboratoires Hydrosciences Montpellier, ISTerre, Edytem et LCME ont prélevé deux carottes de sédiments lacustres, dans le lac Robert situé à 2.000 m d'altitude sur le domaine de la station Chamrousse, qu'ils ont datées au carbonecarbone 14. Ces carottes avaient enregistré 10.000 ans d'apport sédimentaires qui mettent en évidence de nombreux changements environnementaux (climatiques, pédologiques, sédimentologiques et atmosphériques) d'origine naturelle ou liés aux activités humaines.

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, les chercheurs ont identifié 4 périodes de pollution : l’Âge de Bronze (1800-1000 av. J.-C.)), l'Âge de FerFer et l'Empire Romain (800 av.J.-C.-1000 après J.-C.), le Moyen Âge 500-1500 après J.-C.) et les époques modernes et industrielles (1500-2000 après J.-C.).

Persistance des traces de l'activité minière

Le résultat le plus marquant, nouveau et inattendu, est la mise en évidence d'une pollution atmosphérique importante -- équivalente à celle d'aujourd'hui -- en mercure et antimoine durant l'âge de bronze. Cette pollution était due à l'exploitation de gisements de cuivre (chalcopyrite) riches en mercure et antimoine dans le massif des Grandes Rousses (Alpes d'Huez).

Cette activité minière connue des archéologues a généré une pollution limitée géographiquement contrairement aux activités plus récentes qui ont induit des pollutions régionales (époques romaines ou médiévales) et globales (période actuelle). Cependant, bien que limitée géographiquement, cette pollution en mercure et antimoine s'est révélée persistante, visible sur plus de 2.000 ans dans les sédiments des lacs aux alentours.

Chaussez vos crampons, nous partons dans les Alpes et les Dolomites

Culminant à 2.999 m d'altitude, entre la Vénétie et le Sud-Tyrol, les Trois Cimes (Tre Cime di Lavaredo)) sont le symbole des Dolomites. Ces « montagnes pâles » comme elles étaient appelées avant que le géologuegéologue français du XVIIIe siècle, Déodat Gratet de Dolomieu, ne les étudie, prennent naissance sur un socle élevé à environ 2.300 m. Elles se dressent curieusement comme des menhirs tombés du ciel, fichés dans le socle montagneux de dolomiedolomie. La première ascension de la Grande Cime a été réalisée, en 1869, par Paul Grohmann, Franz Innerkofler et Peter Salcher.

Il est possible d'admirer toutes les faces de ce triptyque et d'en faire le tour en empruntant des itinéraires balisés. Une soixantaine de via ferrata (voies aménagées avec des câbles et des barreaux sur les parois rocheuses) ont été répertoriées dans les Dolomites, certaines existent depuis le XIXe siècle. La via ferrata De Luca-Innerkofler est la plus empruntée, relativement facile au départ du refuge de Locatelli, avec possibilité d'enchaîner vers l'est avec le Sentier des brèches.

De nombreux parcours sont praticables avec des guides de haute montagne, y compris pour les personnes à mobilité réduite. © Pierre Thiaville, tous droits réservés