Le plus grand incendie de l’été dans le Var en France est maîtrisé depuis peu. Il a ravagé une partie de la réserve de la plaine des Maures où vit la plus importante population de tortues d’Hermann. Originaire du massif des Maures, le biologiste et spécialiste des insectes, Romain Garrouste, travaille sur place. Il constate les dégâts causés par les flammes, notamment sur les populations de tortues d’Hermann. Il revient sur l’incendie et ses conséquences pour l’écosystème et la biodiversité locale.

au sommaire

Aujourd’hui, quelle est la situation sur place ?

L'incendie est fixé depuis et les routes ont été ré-ouvertes. Le bilan peut commencer. Pour comprendre l'impact du feufeu, il faut aller rapidement sur le terrain. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. L'ampleur du feu et sa puissance ont fait des dégâts là où il est resté. Mais, à d'autres endroits, avec le vent, les flammes sont passées rapidement, il y aura peut-être moins d'impact sur la végétation et la faune. La flore y semble plus épargnée car les flammes n'ont pas pu provoquer la combustioncombustion totale. Du côté de la faune, les espèces qui circulent ont pu fuir en partie, celles qui ne circulent pas -- comme les insectes, les reptiles et les amphibiensamphibiens -- ont été plus touchées, mais les espèces qui vivent enterrées ou dans les arbresarbres ont pu être un peu plus préservées.

Quel est l’impact de cette catastrophe sur la tortue d’Hermann qui est l’espèce emblématique de la région ?

Avec des associations et des volontaires, nous sommes allés sur le terrain dès mardi pour essayer de sauvegarder les tortues. Nous n'avons pas encore pu parcourir tout le massif, la vision reste donc parcellaire. Quelques tortuestortues ont été épargnées par les flammes dans les endroits où des abris ou des anciens ruisseaux existent. Par contre, là où il n'y avait pas d'abri et où la végétation était importante, nous avons observé une mortalité très importante. On estime qu'il pourrait y avoir plus de 50 % de mortalité.

“On estime qu’il pourrait y avoir plus de 50 % de mortalité”

Au-delà des tortues, quel est l’impact du feu sur le reste de la biodiversité ?

Le bilan est encore à faire, mais un des problèmes est que nous ne disposons pas d'un état zéro précis de la faune présente sauf pour certaines espèces. On connait les espèces présentes sur place, mais pas forcément bien les effectifs de leurs populations, ce qui complique l'évaluation des dommages. Bien sûr, les insectes sont toujours les oubliés des écosystèmesécosystèmes.

Pour la faune, si elle n'a pas pu se réfugier, il n'y a plus rien. Les insectes volants peuvent s'envoler, mais ils ne vont pas loin et ne résistent pas aux températures élevées. On ne les retrouve ni morts ni vivants.

“Certains collègues, spécialistes de la végétation, considèrent que le feu n’est pas une catastrophe car beaucoup d’espèces sont adaptées, vont revenir ou se régénérer”

L'impact sur la végétation est variable. En effet, certains collègues, spécialistes de la végétation, considèrent que le feu n'est pas une catastrophe car beaucoup d'espèces sont adaptées, vont revenir ou se régénérer.

Par exemple, le chêne liège va perdre son feuillage pour en avoir un nouveau grâce justement à la protection de son tronc par le liège. Les grands pins pignonspins pignons ont une écorce épaisse qui les protège des flammes et leur feuillage est parfois si haut que les flammes n'ont pas pu l'atteindre.

Comment l’écosystème pourrait-il se reconstituer ?

Pour l'écosystème forestier, cela dépendra du nombre d'arbres qui vont rester vivants. Ils détermineront si le milieu de la forêt restera ou non et si cette dernière repartira. C'est identique pour le milieu semi-forestier, en fonction du nombre d'arbres restant, il évoluera, soit en restant ce qu'il est, soit en repartant de zéro pour éventuellement devenir un autre milieu.

“Tous les milieux ouverts, dont les maquis, vont se régénérer beaucoup plus facilement et rapidement par la strate herbacée qui contient beaucoup de graines”

Tous les milieux ouverts, dont les maquis, vont se régénérer beaucoup plus facilement et rapidement par la stratestrate herbacée qui contient beaucoup de graines. Les espèces vont revenir, d'autres vont peut-être pouvoir s'implanterimplanter et donc le milieu se couvrira d'un autre type de végétation. C'est pourquoi il faut demeurer vigilant sur les espèces invasives aux portesportes de la réserve car elles peuvent disposer d'une opportunité pour s'y installer et, si on n'y prend pas garde, coloniser des espaces au sein de la réserve.

Que faire de plus afin de préserver les écosystèmes et les protéger face aux risques accrus de feux avec le réchauffement climatique ?

Face au changement climatiquechangement climatique, on en est encore à beaucoup de vœux pieux sur ce que l'on doit faire et trop peu dans l'action, même si des progrès sont en cours. Il reste donc à faire encore et toujours de la préventionprévention du risque incendie dans la réserve et aux alentours en particulier sur les mauvaises habitudes des fumeurs ou de certains touristes.

Il nous faut aussi effectuer un travail de sensibilisation et d'éducation afin d'expliquer le rôle de la réserve et des mesures de conservation. Il est important et crucial de préserver les espèces et de montrer leur fragilité vis-à-vis de tels évènements surtout dans la région méditerranéenne.

Avez-vous un dernier mot ?

Les gens seront peut-être surpris du fait que l'on ne va pas faire beaucoup de choses pour aider à ce renouvellement parce que la nature devrait y pourvoir. On va se servir de cette expérience afin de bien comprendre comment cette régénération va s'opérer. On va accompagner et regarder. On aidera un peu, mais on ne compte pas replanter ni faire de grands travaux.

“On ne va pas faire beaucoup de choses pour aider à ce renouvellement parce que la nature devrait y pourvoir”

Enfin, je voudrais dire que ce n'est pas la gestion conservatoire d'un milieu comme la réserve de la plaine des Maures qui est à l'origine de ce type d'incendies. Localement, l'intérêt de la conservation n'est pas toujours bien compris par une partie de la population qui veut lui faire porter le chapeau dans les incendies car elle empêcherait une bonne gestion forestière.

Propos recueillis par Julien Leprovost

Retrouvez d'autres articles sur GoodPlanet Mag.

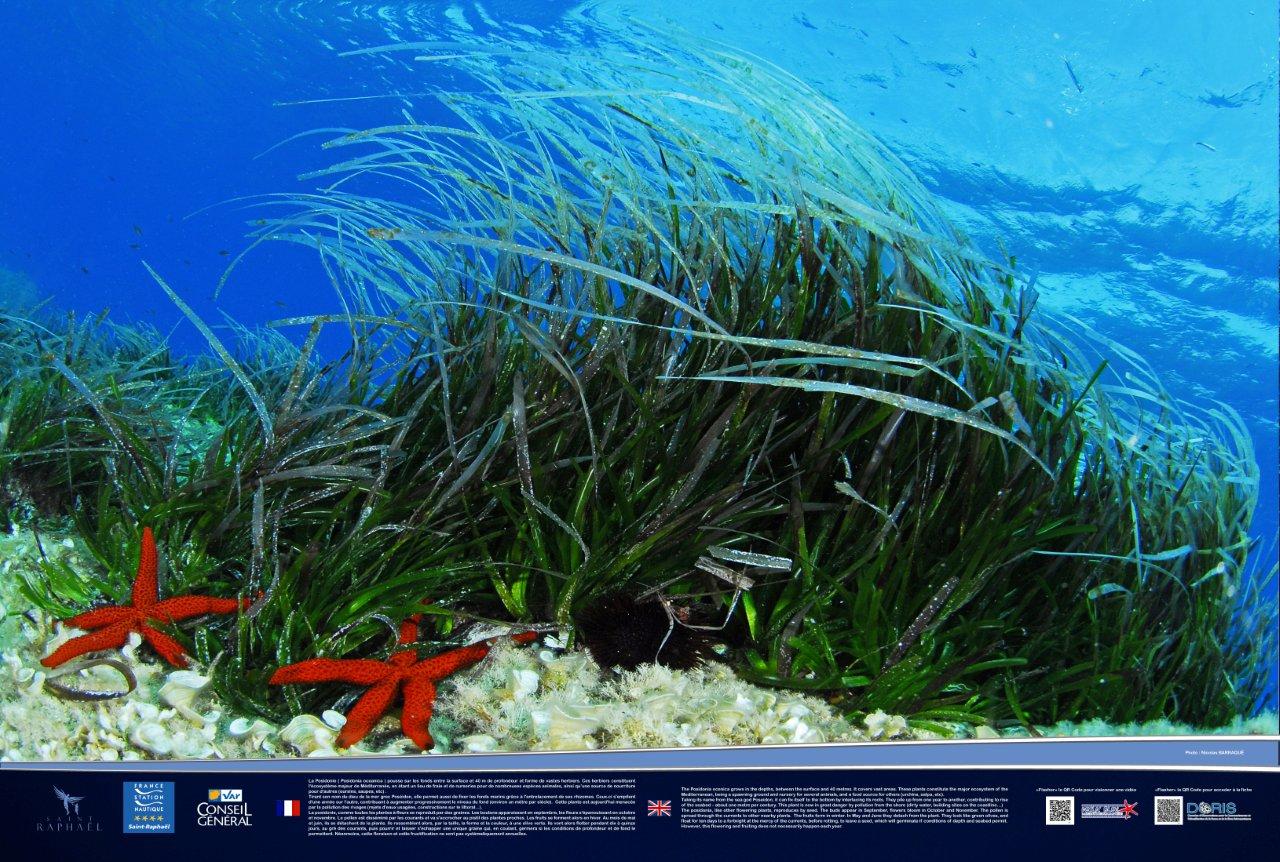

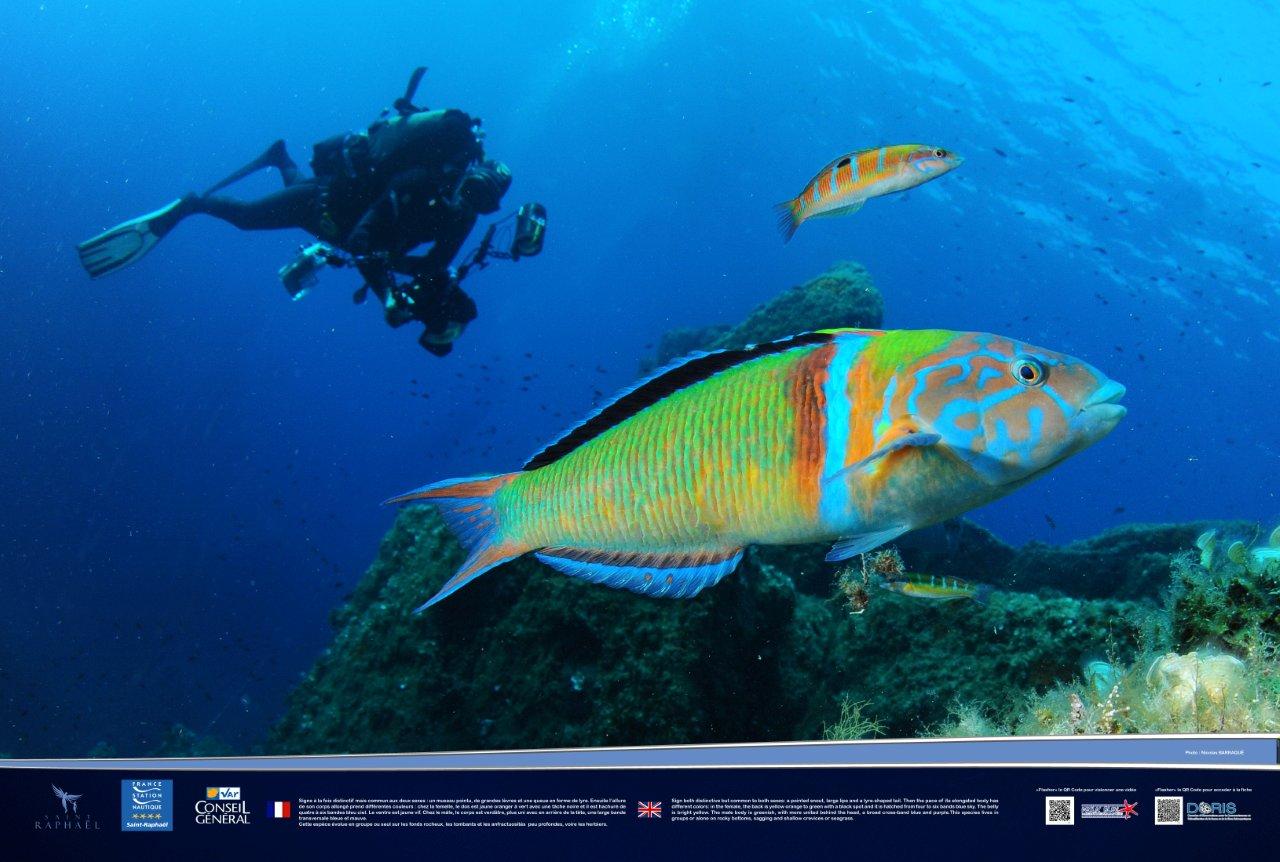

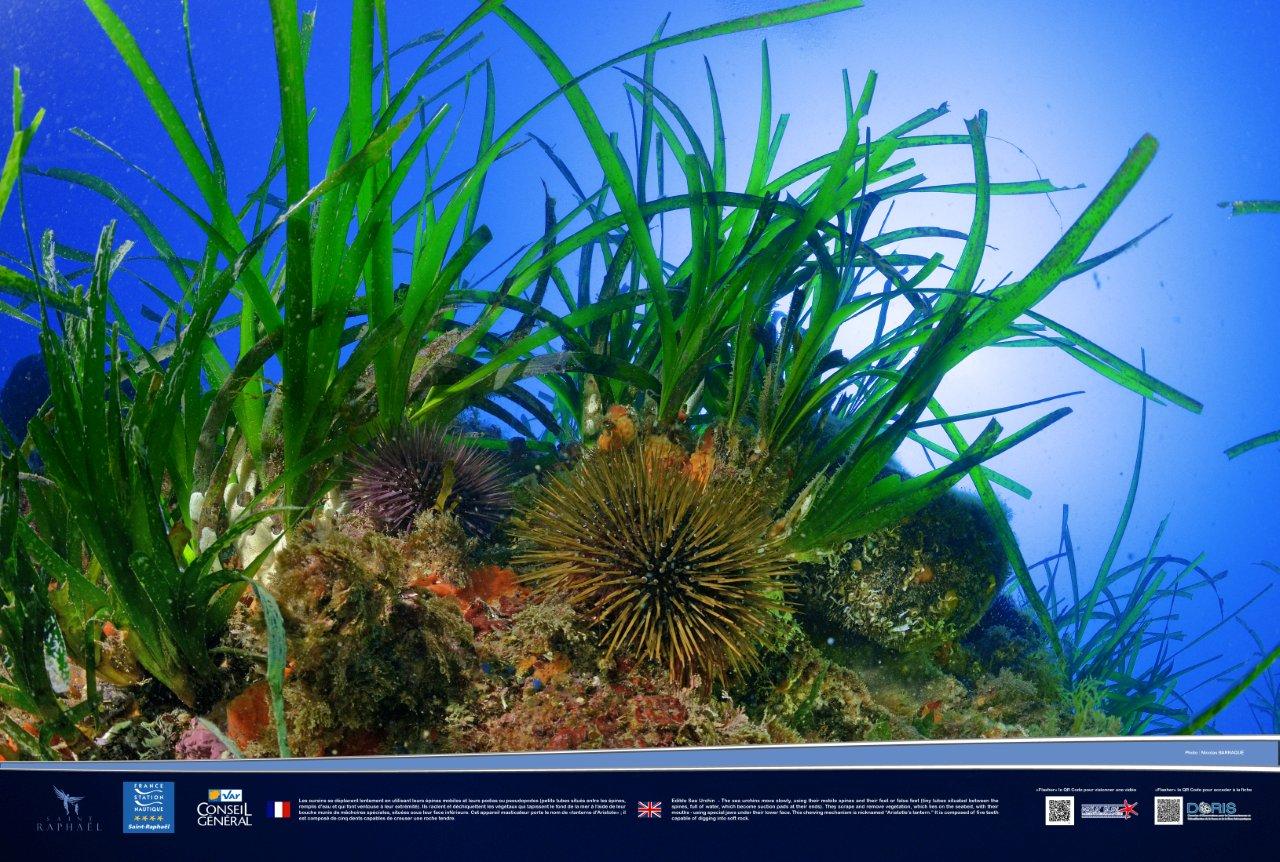

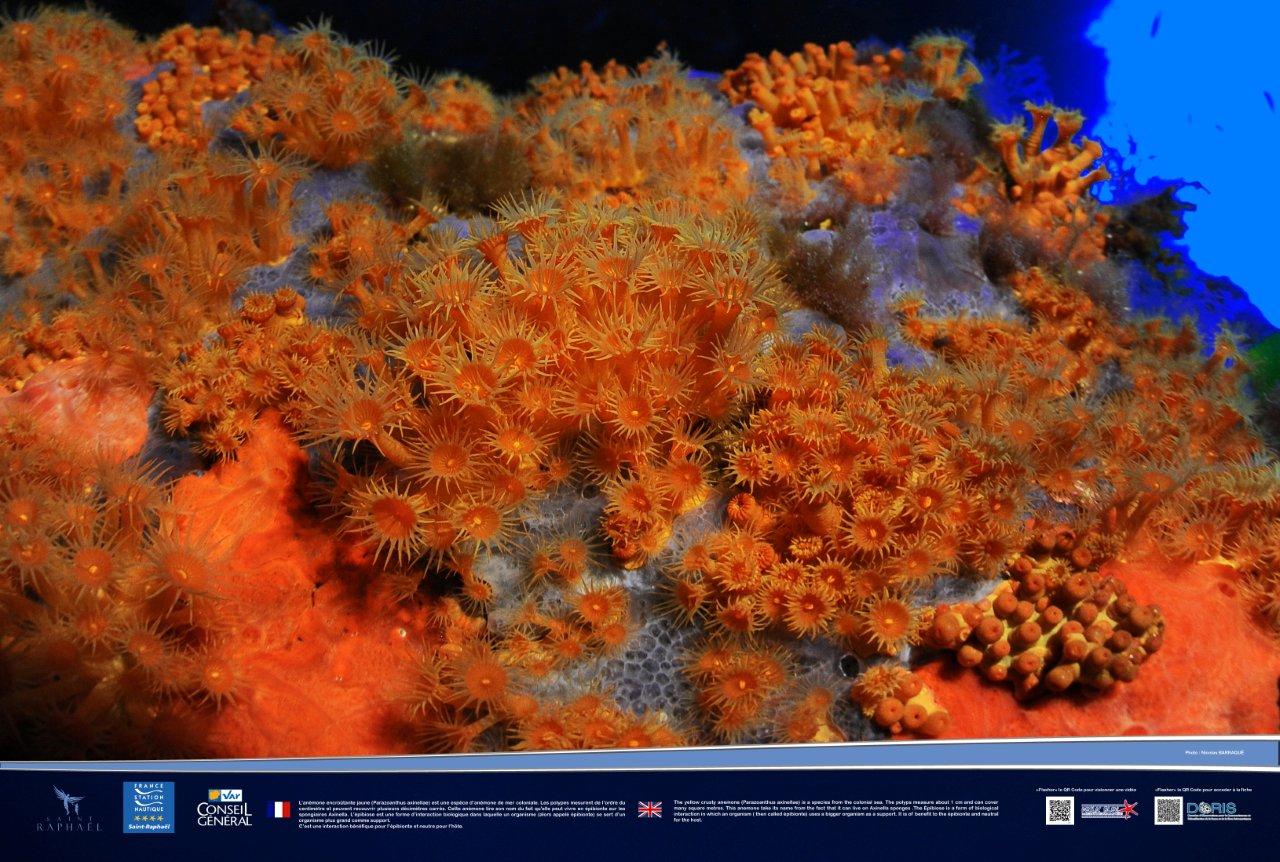

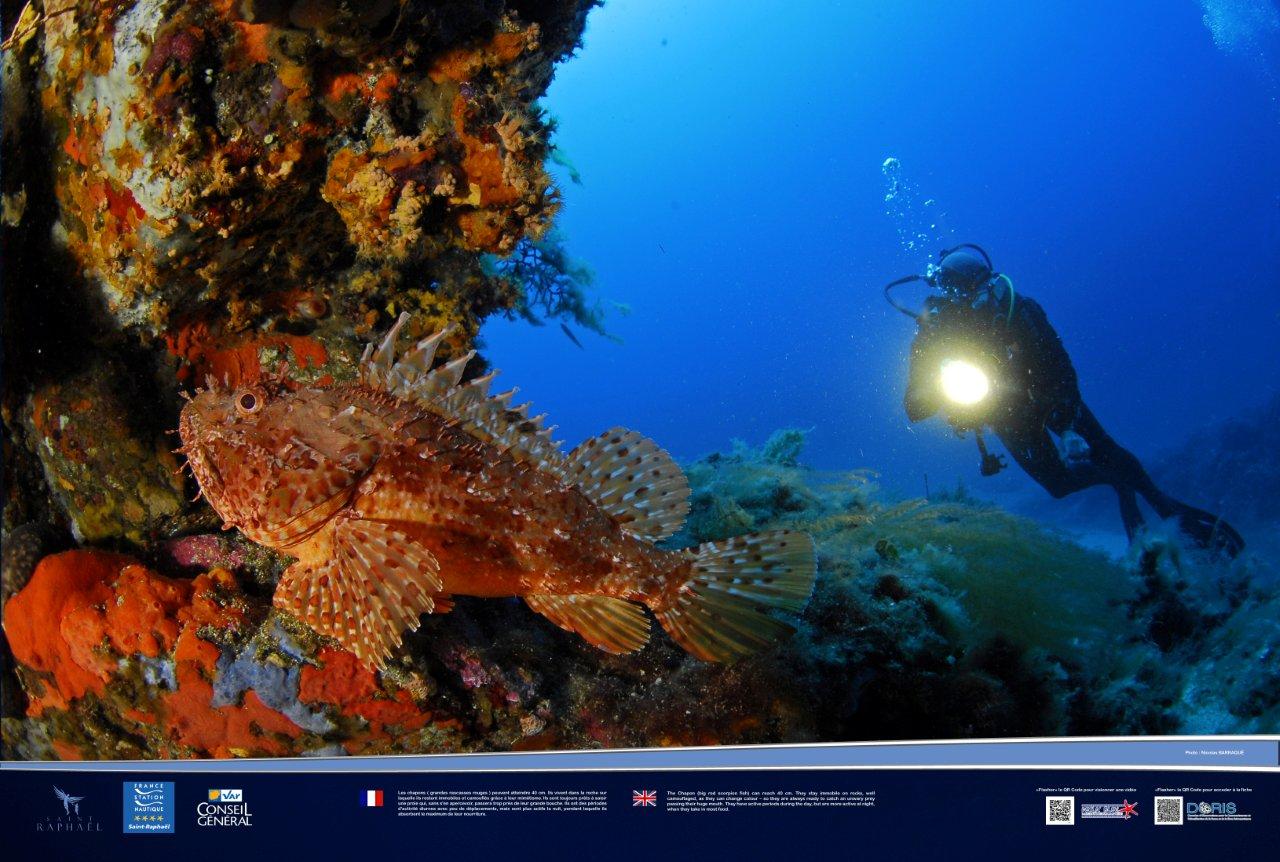

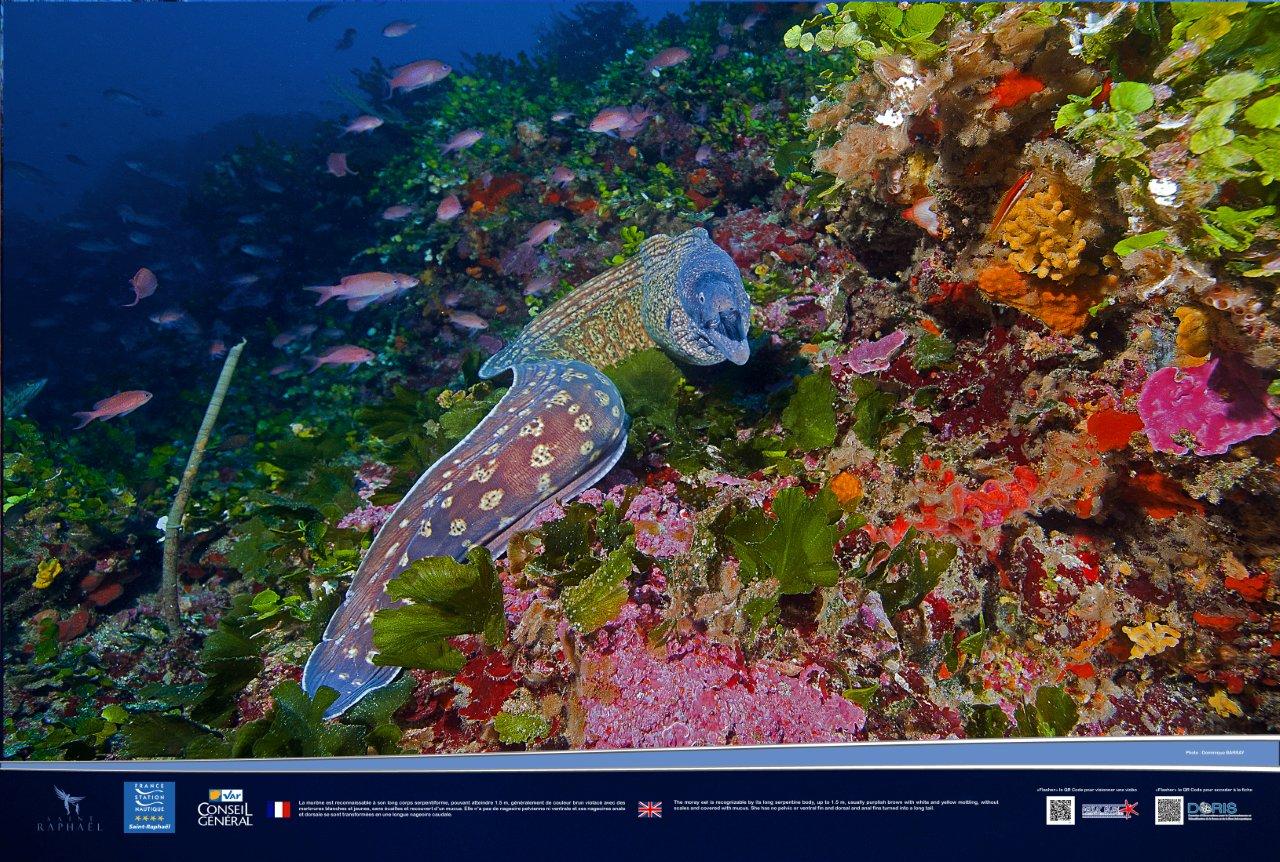

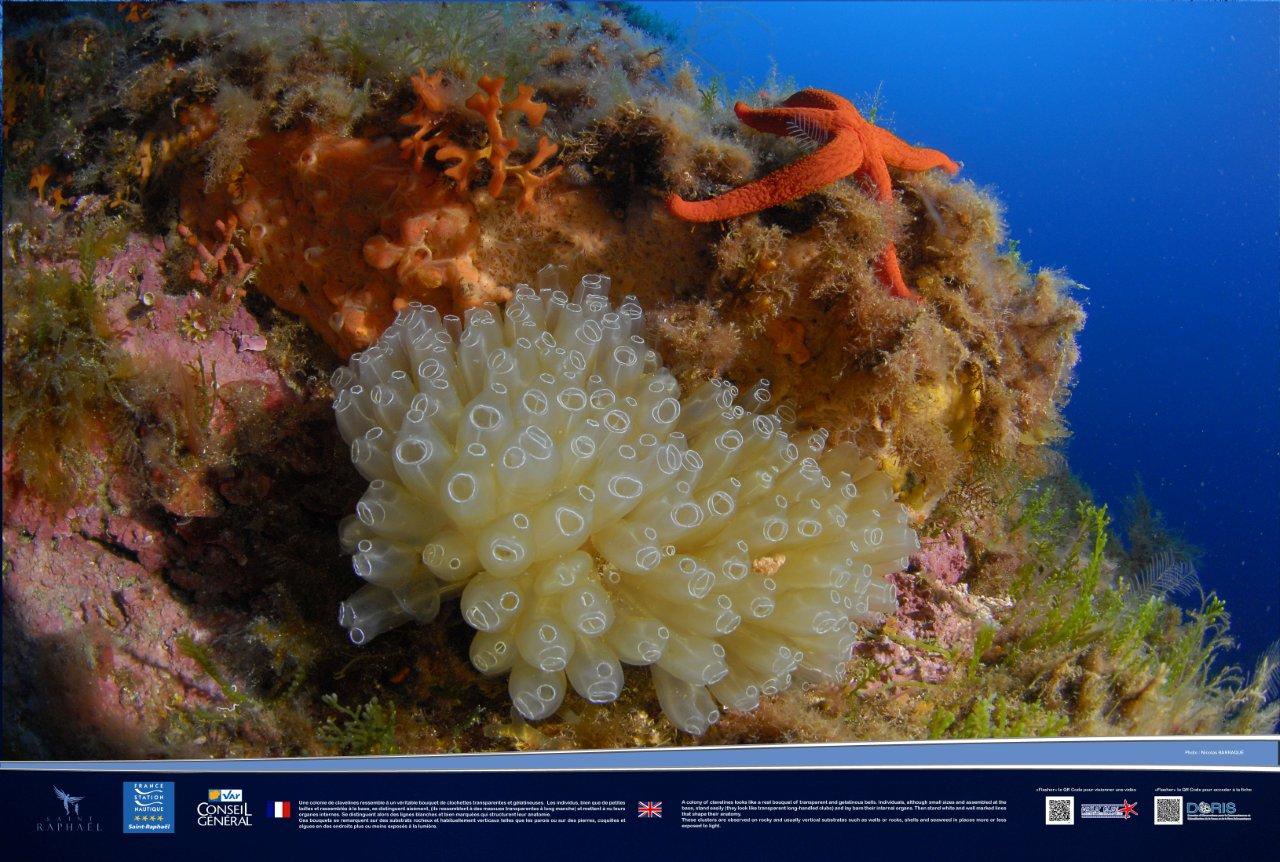

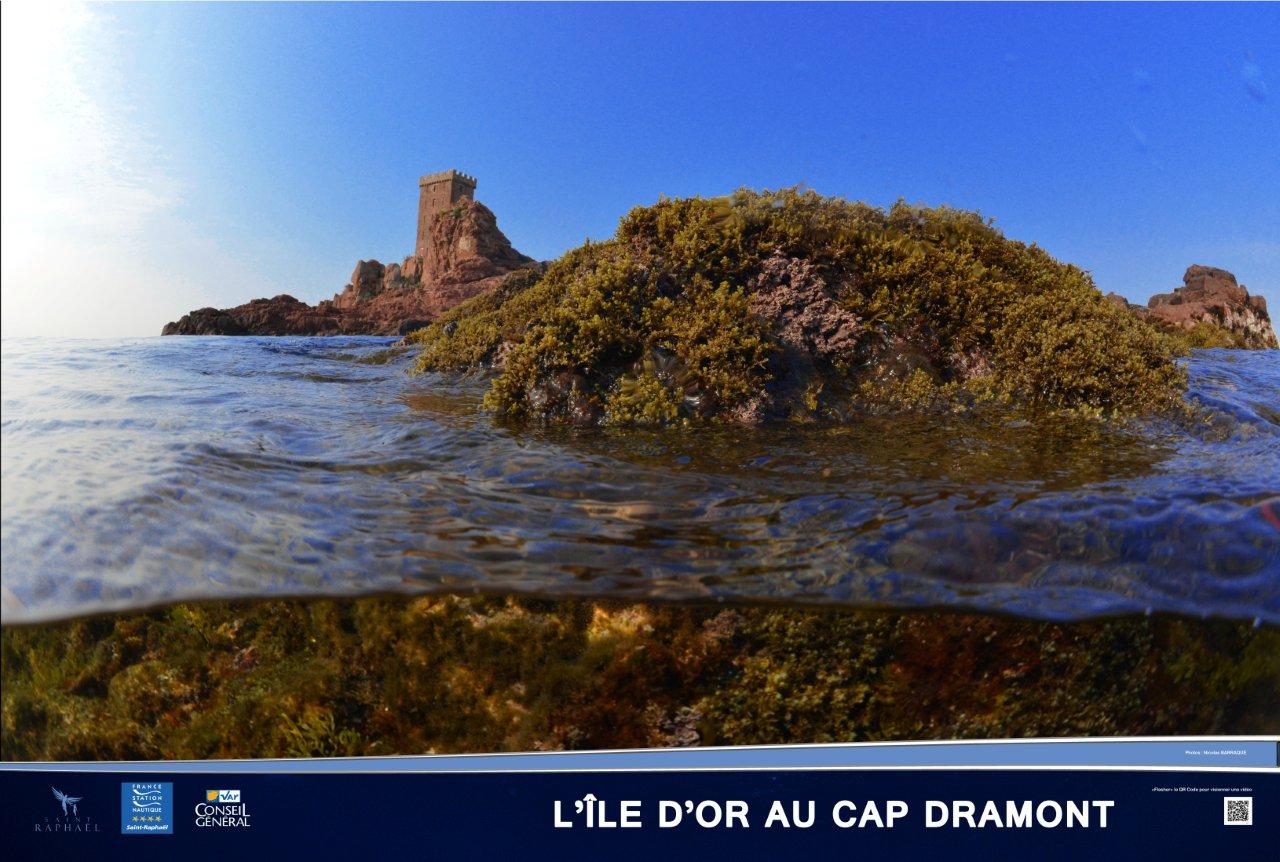

Les fonds sous-marins de la baie de Saint-Raphaël

La posidonie, ou Posidonia oceanica, tire son nom de Poséidon, dieu grec de la mer. Elle pousse sur les fonds entre la surface et 40 m de profondeur, et forme de vastes herbiers qui constituent l'écosystèmeécosystème majeur de la Méditerranée. Ces herbiers sont un lieu de frai et de « nurserie » pour de nombreuses espècesespèces animales, et représentent une source de nourriture pour d'autres. La posidonie permet aussi de fixer les fonds marins grâce à l'entrelacement de ses rhizomesrhizomes. Ceux-ci s'empilent d'une année sur l'autre, et contribuent à augmenter progressivement le niveau du fond (environ un mètre par siècle). Malheureusement, cette plante est aujourd'hui menacée par la pollution des rivages.

© Nicolas Barraqué