Cent ans après la découverte de son tombeau, la fascination pour Toutânkhamon ne se tarit pas. Pour preuve, l'exposition « Toutânkhamon : le trésor du Pharaon » connaît un succès fou. Quels sont les artefacts à ne pas manquer ? Que peuvent-ils encore nous révéler et comment les faire parler au bout de plus de trois millénaires d'existence ? L'égyptologue Dominique Farout nous guide dans l'univers de cet enfant-roi devenu le personnage le plus renommé de l'ancienne Égypte.

au sommaire

En 1922, l'égyptologue britannique Howard Carter faisait une des découvertes archéologiques les plus remarquables de l'Histoire en mettant au jour le tombeautombeau d'un pharaon inconnu regorgeant d'un trésor grandiose de plus de 5.000 objets, miraculeusement épargné par le pillage. Après une escale à Los Angeles, plus de 150 artefacts, dont une soixantaine quittent pour la première et la dernière fois l'Égypte, se livrent au regard à la Grande Halle de La Villette, à Paris, sur l'exposition « Toutânkhamon : le trésor du Pharaon ».

L'exposition dont tout le monde parle

Devant s'achever le 15 septembre 2019, l'exposition joue les prolongations pour une semaine supplémentaire, jusqu'au 22 septembre, tant elle rencontre un succès retentissant. Ce n'est pas une exagération que de dire que les visiteurs s'y bousculent. Avec déjà 800.000 entrées comptabilisées entre son lancement en mars et début juin, rien d'étonnant à ce que le nom de Toutânkhamon soit sur toutes les bouches. Chacun d'entre nous contribue ainsi à le rendre immortel. Cela faisait 52 ans que Paris n'avait pas vu un tel engouement autour de ce pharaon, depuis l'exposition « Toutânkhamon et son temps » en 1967, qui avait totalisé 1,2 million de visiteurs.

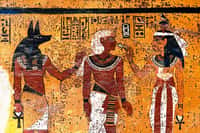

Avec une présentation digne d'un spectacle, l'exposition Toutânkhamon nous ouvre littéralement les portesportes du passé pour nous faire entrer dans l'intimité de ce jeune roi à travers les objets qu'il a touché de ses mains, nous invite à partager son destin tragique et à l'accompagner dans son périlleux voyage vers l'au-delà. Pour l'égyptologue Dominique Farout, professeur à l'École du Louvre et à l'Institut Khéops, conseiller scientifique mais aussi porte-parole de l'exposition, celle-ci a été montée de façon « excellente ». Misant sur la pédagogie, le parcours présente les rituels funéraires, les épreuves qui attendent le défunt, les objets, statues, mobilier, armes ou encore parures, qui l'aideront à accéder à la vie éternelle et lui serviront lorsqu'il renaîtra, ainsi que la découverte du tombeau par Howard Carter.

Pensée pour financer le nouveau Grand Musée Égyptien du Caire, l'exposition se propose d'attiser l'intérêt pour Toutânkhamon. Un intérêt durable car l'histoire de ce pharaon a « tout d'un conte de fée, nous dit Dominique Farout. Vous avez l'histoire d'un petit enfant orphelin qui se retrouve dieu sur Terre, héritier d'un père mythique (Akhenaton) qui a laissé l'image la plus extraordinaire et la plus terrible qui soit. Il meurt jeune et sans enfant, son ancien général (Horemheb) a fait effacer son nom, tout a été fait pour qu'il soit oublié. Mais il est redécouvert d'une façon extraordinaire plus de 3.000 ans plus tard. »

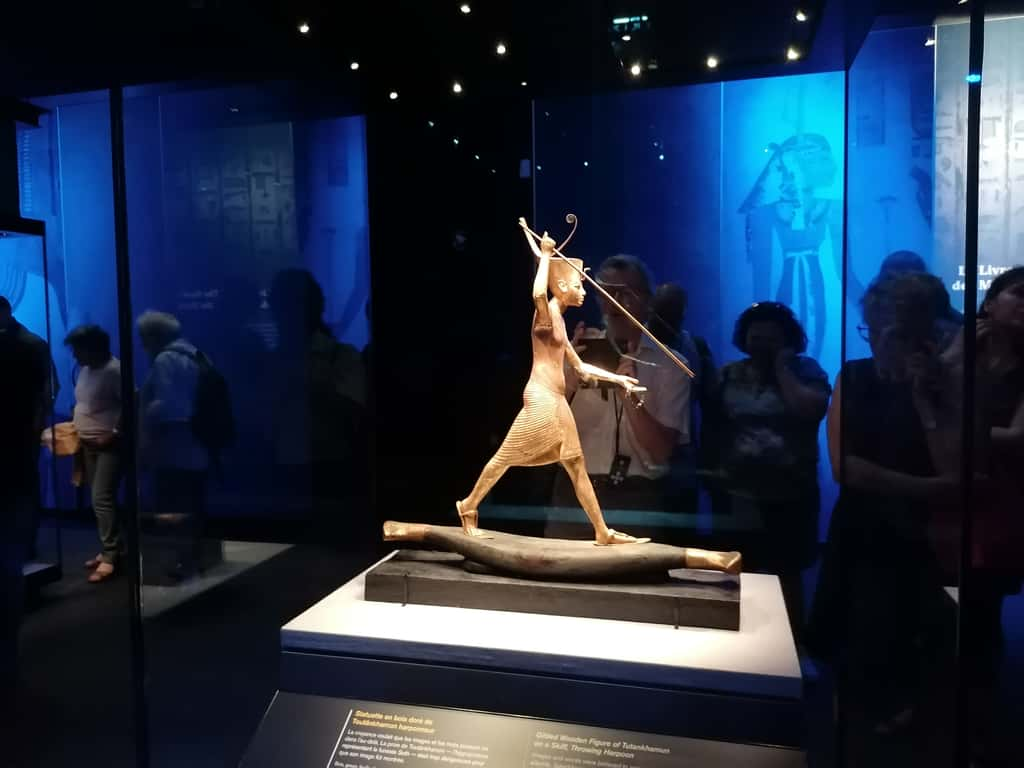

En prime, le tombeau est une véritable « caverne d'Ali Baba », avec des artefacts « tous extraordinaires », dont le raffinement pousse au respect, surtout quand on garde à l'esprit qu'ils datent d'une époque aussi reculée. « Le travail des artisans est incroyable, autant celui des orfèvres, des tisserands que des peintres, s'enthousiasme Dominique Farout. Ils maîtrisaient leur art. Il y a des matériaux tout à fait improbables, comme un poignard en fer météoritique ». Ce dernier ne figure pas sur l'exposition, mais voici sans plus tarder devant quelles vitrines vous devez absolument vous arrêter, à la lumière des conseils de l'égyptologue.

Six objets phares à ne pas manquer

Pour leur beauté, les matériaux incroyables qui les constituent, mais aussi leur valeur en tant qu'objets d'étude, ces six artefacts méritent toute notre attention, selon Dominique Farout.

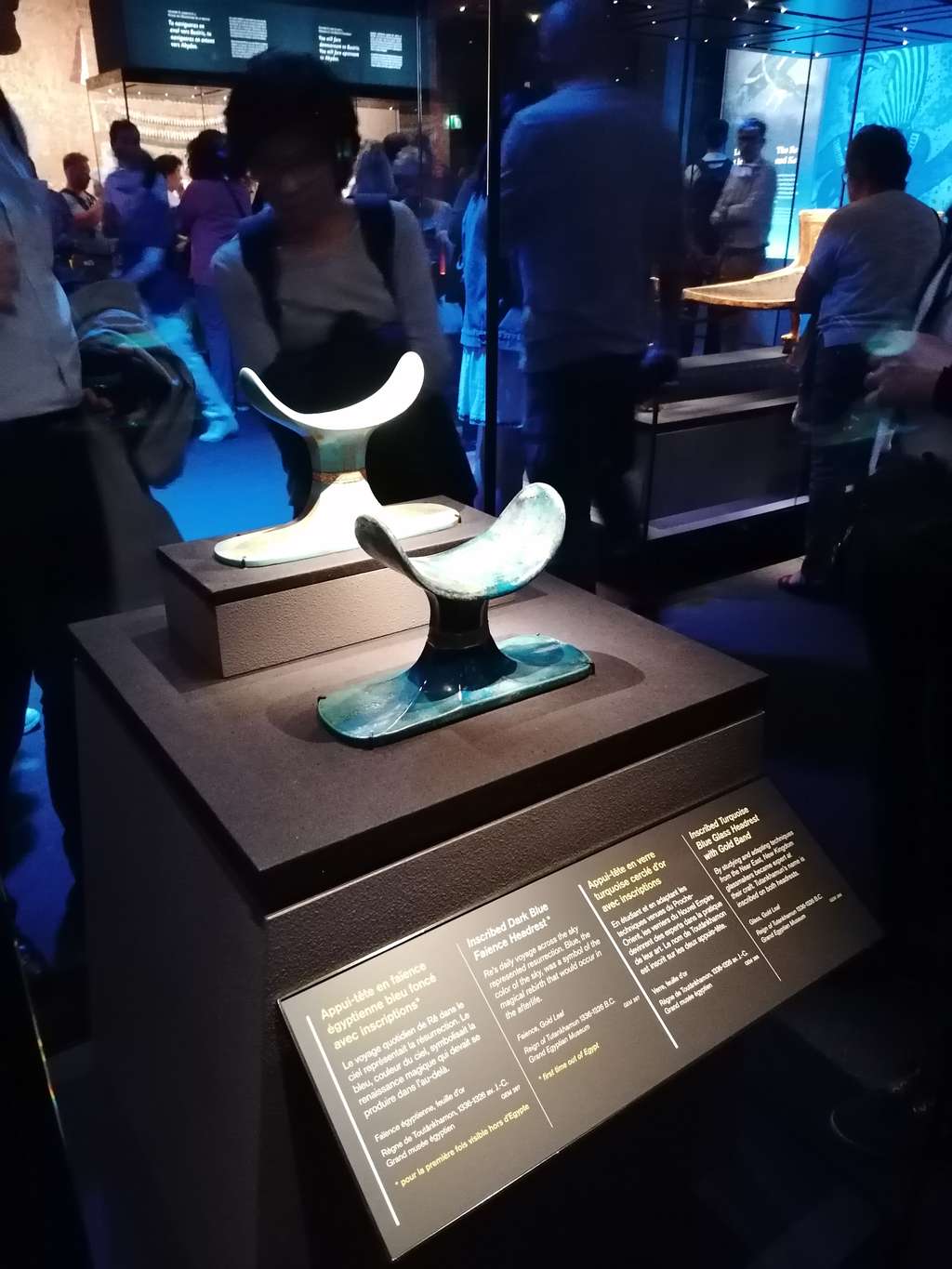

Un appui-tête en verre turquoise

Ce repose-tête en verre massif de couleur turquoise, dont la base est cerclée d'or, est un des objets de l'exposition « dont les gens ne réalisent pas l'importance. Il est fait dans un matériau relativement récent pour l'époque, apparu dans le Nouvel Empire et qui commence à être vraiment utilisé à partir d'Aménophis III (ou Amenhotep III), grand-père de Toutânkhamon. » Par ailleurs, « un objet en verre massif de cette taille et sans défaut serait difficile à fabriquer même aujourd'hui. »

Une paire de gants en lin tissé de soie

Contrairement à ce qui est légendé sur l'exposition, ces gants en linlin sont tissés et non brodés de soie, rectifie Dominique Farout. « Cela me fait toujours rêver qu'ils nous parviennent au bout de 3.300 ans ». Ils sont plus fascinants qu'il n'y paraît car ils sortent pour la première fois d'Égypte et ils sont porteurs d'une énigme. De la soie a été en effet retrouvée sur ces gants. Elle pourrait provenir du travail de restauration de l'équipe d'Howard Carter, qui a par exemple déplié l'un des deux gants, ou bien de l'époque de Toutânkhamon. Dans ce deuxième cas, ce serait « incroyable » car ces gants deviendraient « la plus ancienne découverte de soie du monde », sachant que « la plus ancienne preuve actuelle date du douzième siècle avant J.C. en Chine ».

Un étui d'un arc en bois orné de scènes de chasse

Pour sa première sortie hors d'Égypte, cette boîte à arc en boisbois plaqué d'or et orné de scènes de chasse devrait également faire sensation. Dominique Farout le décrit comme « un objet ahurissant par sa beauté et par les matériaux utilisés », avec par exemple ces deux têtes de lionlion en faïencefaïence violette présentes aux extrémités de l'étui.

La trompette en argent

Cette trompette « est censée porter malheur ». Elle se trouve à la source d'un autre mythe concernant la prétendue malédiction de Toutânkhamon, selon lequel la faire retentir provoquerait des catastrophes, telles que des guerres. Selon l'égyptologue, elle est « extraordinaire parce qu'elle a vraiment sonné », en 1939, trente siècles après avoir été enfermée dans le tombeau. L'enregistrement sonore réalisé à cette occasion peut être entendu par les visiteurs de l'exposition équipés d'un audio-guide.

Le naos en bois doré

Dans l'Égypte antique, le naos était une petite chapelle en pierre ou en bois destinée à accueillir la statue d'un dieu. Louant la « beauté extraordinaire et l'intérêt théologique » de cette chapelle en bois doré, Dominique Farout révèle que c'est « l'objet qui m'intéresse le plus au niveau de mes recherches. Elle est couverte d'une épaisse feuille d'or et de scènes atonistes, c'est-à-dire qui héritent d'Akhenaton. » Sur le socle, sorti de la chapelle dans la vitrine de l'exposition, sont visibles les empreintes de pieds du pharaon, que d'aucuns interprètent comme un indice qu'une statuette de Toutânkhamon aujourd'hui perdue se dressait là. Mais Dominique Farout a une autre hypothèse. « Il n'y a jamais eu de statue, estime-t-il. On a sculpté ces empreintes pour suggérer l'existence magique du pharaon. »

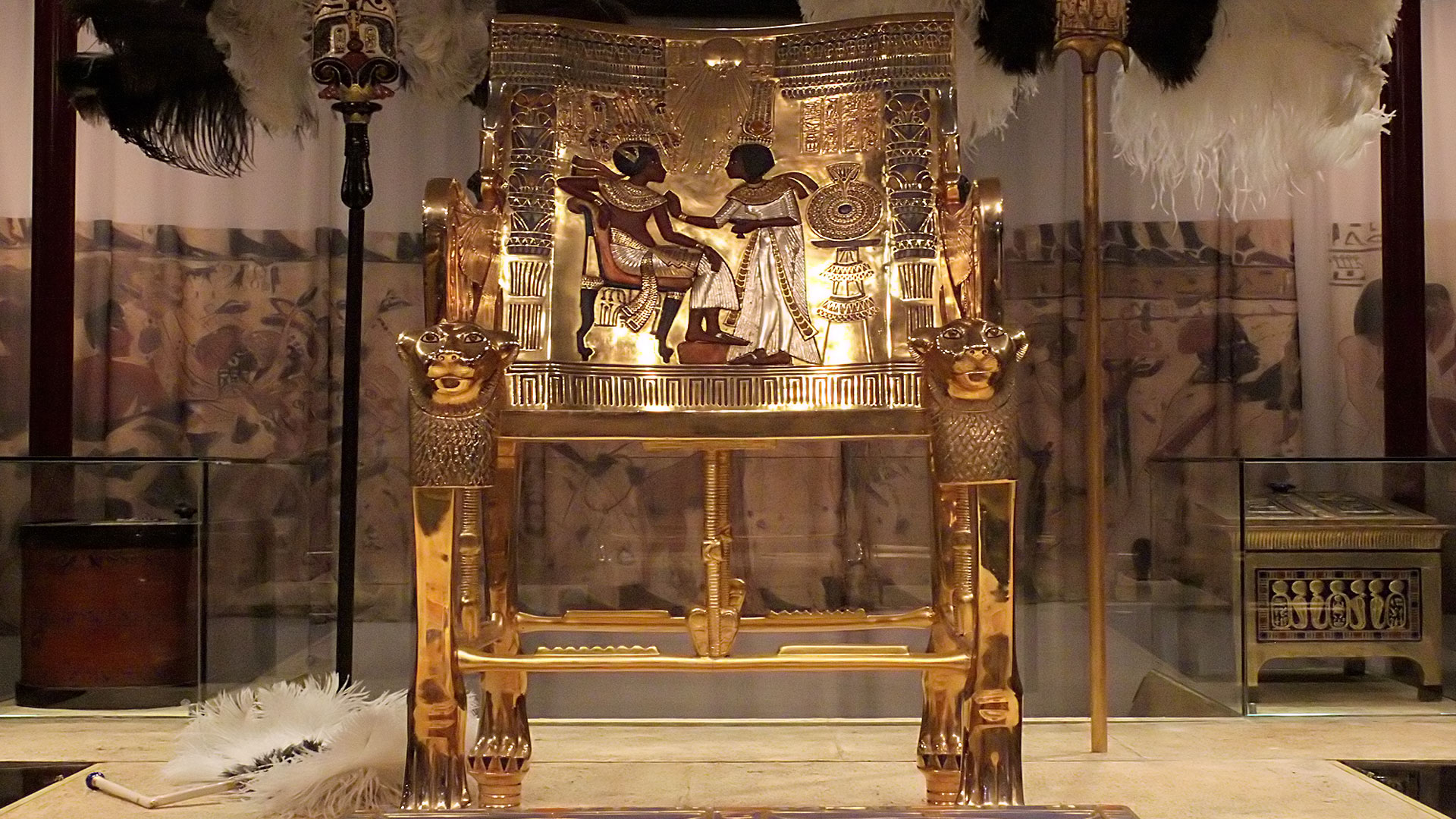

Le coup de cœur : le fauteuil de Toutânkhamon enfant

Incrusté d'ébène et d'ivoire et plaqué de feuilles d'or, ce « petit trône d'enfant » en bois est l'objet coup de cœur de Dominique Farout. : « j'ai une grande émotion à chaque fois que je le vois ». Le vrai trône en or de Toutânkhamon se trouve actuellement au Musée Égyptien du Caire, mais nul doute qu'il s'agit là d'un fauteuil « royal et fait pour un petit enfant ».

Tout reste à découvrir

Au-delà de l'émerveillement qu'ils suscitent, que peuvent encore nous apprendre ces trésors d'exception et comment les faire parler ? « Ces objets, on les réétudiera régulièrement », assure l'égyptologue, ceci en exploitant les dernières méthodes d'analyse et d'imagerie mises au service de l'archéologie, telles que le scan 3D, les tests ADNADN ou encore la technique de Reflectance Transformation Imaging (RTI) permettant de voir « des choses invisibles à l'œilœil nu ».

Si le mythe de la malédiction de Toutânkhamon a été démonté, de nombreux mystères subsistent, sur les causes de son décès précoce par exemple : a-t-il succombé suite à cette fracture à la jambe révélée par scanner 3D ou encore du paludismepaludisme dont il était porteur, selon de récentes analyses ADN ?

« Nous passons notre temps à avoir des interrogations autour de ce roi » et des pharaons en général. « La technique nous aide beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'on obtient des réponses. Le pire, c'est la période entre son père et lui, sur le règne de sa grande sœur », Ankh-Khéperourê Néfernéferouaton, qui aurait régné durant un court laps de temps entre le décès d'Akhenaton en 1338 av. J.-C. et l'accession au trône de Toutânkhamon, du fait du trop jeune âge de ce dernier. Né Toutânkhaton, puis renommé Toutânkhamon après son couronnement, il aurait « conservé simultanément les deux noms, et donc les deux cultes associés [celui du dieu solaire Aton et du dieu de Thèbes Amon, que son père Akhenaton avait renié], pendant son règne », selon les dernières recherches de Dominique Farout.

En outre, contrairement à d'autres grandes figures de l'Histoire, plus récentes, pour lesquelles des témoignages ont pu nous parvenir, « nous ne connaissons aucune des réalités personnelles de l'Égypte ancienne, nous n'avons que la version officielle. Était-ce Toutânkhamon qui régnait ou bien était-ce ses conseillers ? Que pensait-il réellement dans sa vie privée ? C'est très frustrant de ne pas savoir quelle était la personnalité de ces rois. Dans le cas de Toutânkhamon, nous arrivons un peu à nous en approcher à travers certains objets. Nous sommes sûrs qu'il les utilisait, donc qu'il écrivait, qu'il peignait... »

Après Paris, les 150 objets fabuleux de l'exposition Toutânkhamon poursuivront leur tour du monde en s'arrêtant à Londres à partir de fin 2019, puis à Sydney en 2021, avant de retourner en Égypte où ils reposeront à jamais au sein des collections du Grand Musée Égyptien du Caire, à un jet de pierre des pyramides de Gizeh. Dernière chance, donc, d'admirer le trésor de Toutânkhamon hors d'Égypte.

L'exposition « Toutânkhamon : le trésor du Pharaon » se tient à la Grande Halle de La Villette à Paris du 23 mars 2019 au 22 septembre 2019.

Le trésor de Toutânkhamon, un témoignage pharaonique de l’Égypte ancienne

Appartenant au fascinant bestiaire des Égyptiens, cette énigmatique tête de félinfélin a été trouvée dans la tombe du roi. Cet objet, doré à l'or, a la forme d'une tête de léopardléopard. Il porteporte sur son front le cartouche de Toutânkhamon. Plusieurs autres exemplaires, tels que celui-ci, ont été trouvés dans la tombe, ils servaient d'attache de fixation à la peau de bête que portait le pharaon lors des cérémonies religieuses dans le cadre de son ministère sacerdotal. Cette tête de félin pourrait être associée à la puissante déesse guerrière SekhmetSekhmet, guide et conseillère des pharaons lors de leurs combats, elle est aussi la déesse de la guérisonguérison et du foyerfoyer.

© ddenisen, CC by-sa 2.0

Ce qu’il faut

retenir

- 150 objets authentiques découverts dans le tombeau de Toutânkhamon se dévoilent dans la Grande Halle de La Villette dans le cadre de l'exposition « Toutânkhamon : le trésor du Pharaon », du 23 mars 2019 au 22 septembre 2019.

- Parmi les objets les plus remarquables figurent : l'appui-tête en verre turquoise, la paire de gants en lin tissé de soie, l'étui d'un arc en bois, la trompette en argent, la chapelle en bois doré. Le grand coup de cœur de l'égyptologue Dominique Farout est le petit trône en bois de Toutânkhamon enfant.

- C'est la dernière fois que le trésor de Toutânkhamon voyage ainsi hors d'Égypte. Dans une poignée d'années, ils rejoindront définitivement le Grand Musée Égyptien du Caire.

- Un siècle après la découverte du tombeau et plus de trente siècles après leur fabrication, ces objets ont encore le potentiel de nous révéler beaucoup de choses sur la vie et la mort de ce pharaon devenu légendaire, pour peu que les nouvelles techniques d'analyse et d'imagerie parviennent à leur soutirer leurs secrets.