au sommaire

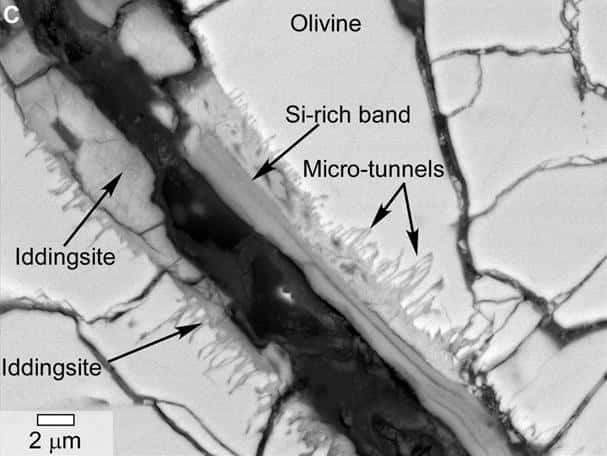

Coupe de la météorite martienne Yamato 000593 observée au microscope électronique. Des tunnels et microtunnels sont visibles dans la roche riche en minéraux hydratés, et ils évoquent des « bioaltérations » mises en évidence dans les verres basaltiques terrestres. La barre d’échelle vaut deux micromètres. © Nasa

La vie a-t-elle un jour existé sur Mars ? C'est une question que, bien sûr, tous les scientifiques des missions martiennesmissions martiennes ont à l'esprit au cours des explorations robotisées sur le terrain ou en orbite. Les enquêtes progressent, et l'on sait désormais que la Planète rouge fut habitable durant certaines périodes. Aussi, pour le déterminer, un des meilleurs moyens reste-t-il le retour sur Terre d'échantillons de roche soigneusement prélevés sur place -- une possibilité un temps envisagée avec la mission Mars Sample Return --, car les laboratoires disposent de multiples techniques d'analyse pour les étudier en profondeur. Hélas, ce type d'opération complexe et très chère est (pour l'instant) remis à plus tard. Peut-être pas avant le débarquement des premiers êtres humains sur Mars.

La situation n'est pas bloquée pour autant. Lauren White, chercheuse au Jet Propulsion Laboratory (JPLJPL), nous rappelle en effet que « les seuls échantillons de Mars disponibles pour l'étude sur Terre sont les météorites martiennes ». Son équipe, composée de Simon Clemett, David McKay, Everett Gibson et Kathie Thomas-Keprta, s'est justement intéressée à l'une d'elles, Yamato 000593 (Y000593 pour faire court). Les travaux de ces chercheurs ont été récemment publiés dans la revue Astrobiology. Dans leur présentation, ils suggèrent que certaines infrastructures observées seraient l'œuvre de processus biologiques. Exprimée au conditionnel, l'annonce n'est pas sans rappeler celle, ô combien sensationnelle, émise 18 ans plus tôt qui estimait que des preuves « biogéniques » avaient été découvertes dans la désormais célèbre météorite Allan Hills 84001 (ALH 84001). Des recherches controversées, on s'en souvient, auxquelles avaient d'ailleurs participé Everett Gibson et Kathie Thomas-Keprta.

Similitudes entre verres basaltiques terrestres et météorite martienne

Trouvée en 2000 par une expédition scientifique japonaise en AntarctiqueAntarctique, dans la région du glacierglacier Yamato auquel elle doit son nom, Y000593 s'y serait échouée voici 50.000 ans, après une longue errance interplanétaire. Les analyses de l'échantillon de 13,7 kgkg ont révélé que la météorite a été formée par des coulées de lavelave datant approximativement de 1,3 milliard d'années. Un violent impact aurait ensuite arraché le morceau de la surface de Mars voici 12 millions d'années. Il est classé dans le groupe dit des nakhlites, en référence à la météorite martienne de 10 kg tombée le 28 juin 1911 près du village d'El Nakhla El Bahariya, en Égypte. Historiquement, celle-ci fut la première connue à présenter en son sein des carbonates et des minérauxminéraux hydratés.

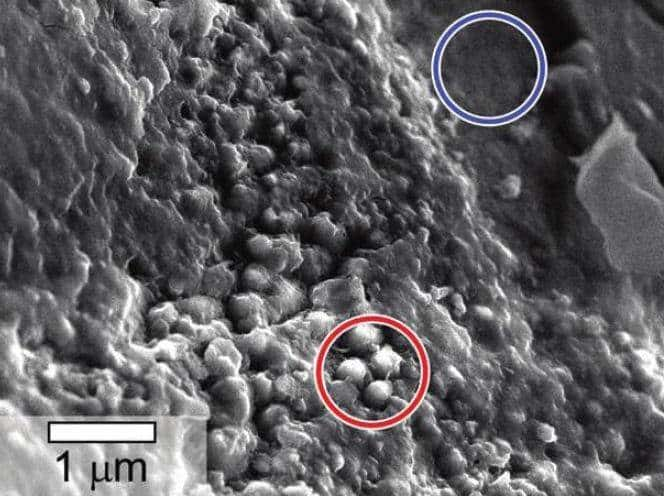

Dans la météorite martienne Yamato 000593, des sphérules riches en carbone sont enfermées entre les couches d’iddingsite, matériau formé par l'action de l'eau. La météorite a été trouvée en Antarctique en 2000. La barre d’échelle vaut un micromètre. © Nasa

Dans le cas de Yamato 000593, deux caractéristiques physicochimiques associées à des dérivés d'argiles martiennes furent constatées. D'une part, des microtunnels incurvés qui évoquent des « bioaltérations » découvertes dans les verresverres basaltiquesbasaltiques terrestres (mis en évidence par des chercheurs qui étudient les interactions de bactériesbactéries terrestres avec ces matériaux d'origine volcanique). D'autre part, de minuscules sphérules (taille allant du nanomètre au micromètremicromètre) particulièrement enrichies en carbone et coincées entre deux couches d'iddingsite, une caractéristique similaire à celle observée dans la météorite de Nakhla.

Sur les traces du carbone martien

Les ressemblances des matériaux riches en carbone et présentant ces microstructures sur Terre et sur Mars invitent l'équipe de chercheurs à penser qu'ils ont été formés par une éventuelle activité biologique. Toutefois, ils restent prudents et n'excluent pas des causes « abiotiquesabiotiques ».

« Les caractéristiques uniques affichées dans la météorite martienne Yamato 000593 sont la preuve de modifications aqueuses comme on le voit dans les minéraux argileux et la présence de la matière carbonée associée aux phases d'argileargile qui démontrent que Mars a été un corps très actif par le passé, explique Everett Gibson. La nature et la répartition du carbone martien constituent l'un des objectifs majeurs du programme d'exploration de Mars. »

Même s'il ne s'agit pas encore d'une preuve irréfutable, Lauren White estime que « d'autres études de ces météorites devraient se poursuivre » afin, bien sûr, de faire toute la lumièrelumière sur ces curieuses structures.