au sommaire

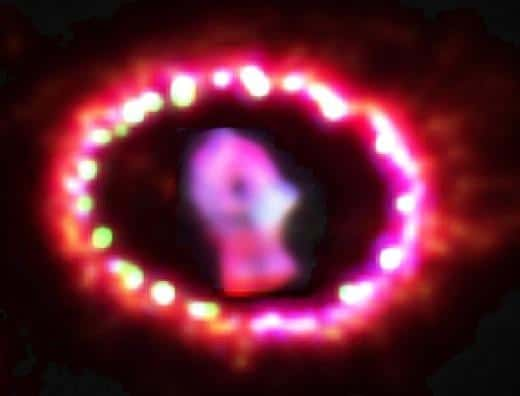

Cette étonnante image réalisée en 2011 par le télescope spatial américain Hubble montre la supernova SN 1987a telle qu’elle se présente dans le domaine visible. L'anneau de débris de la supernova continue son expansion. Les zones lumineuses correspondent à des régions où ces débris s'échauffent en entrant en collision. © P. Challis, Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Nasa, Esa

- Découvrez les supernovae en image

On ne sait pas trop qui créditer de la découverte d'une supernova dans le Grand Nuage de Magellan, pendant la nuit du 23 au 24 février 1987. Est-ce l'astronome canadien Ian Shelton qui la repère sur l'une de ses images prises depuis l'observatoire de Las Campanas, ou son collègue Oscar Duhalde qui, à la vue du cliché, se souvient qu'en sortant admirer le ciel un peu plus tôt dans la nuit il avait remarqué une nouvelle étoile ? Ou peut-être encore l'amateur australien Robert McNaught qui l'a photographiée sans le savoir, quelques heures avant ? On pourrait mettre tout le monde d'accord en attribuant la découverte de SNSN 1987a aux trois détecteurs de neutrinos qui ont simultanément mesuré l'arrivée d'une bouffée de ces très étranges particules en provenance de la supernova, à l'aube du 23 février. Quoi qu'il en soit, l'alerte a été donnée très rapidement et a mobilisé un grand nombre d'instruments dans l'hémisphère sudhémisphère sud, pour observer la première supernova visible à l'œilœil nu depuis celle de l'astronomeastronome Johannes KeplerJohannes Kepler en 1604.

Officiellement baptisée SN 1987a, l'étoile Sanduleak (une supergéante bleuesupergéante bleue 50 fois plus volumineuse que le Soleil et appartenant à un système binairesystème binaire dont le second membre n'a pas résisté à l'explosion) est devenue une supernova il y a environ 163.000 ans, le temps mis par le flashflash lumineux pour nous parvenir. Elle a atteint un maximum de 2,9 de magnitude quelques jours après sa découverte. Un quart de siècle plus tard, les astronomes observent toujours la matièrematière expulsée de la supernova.

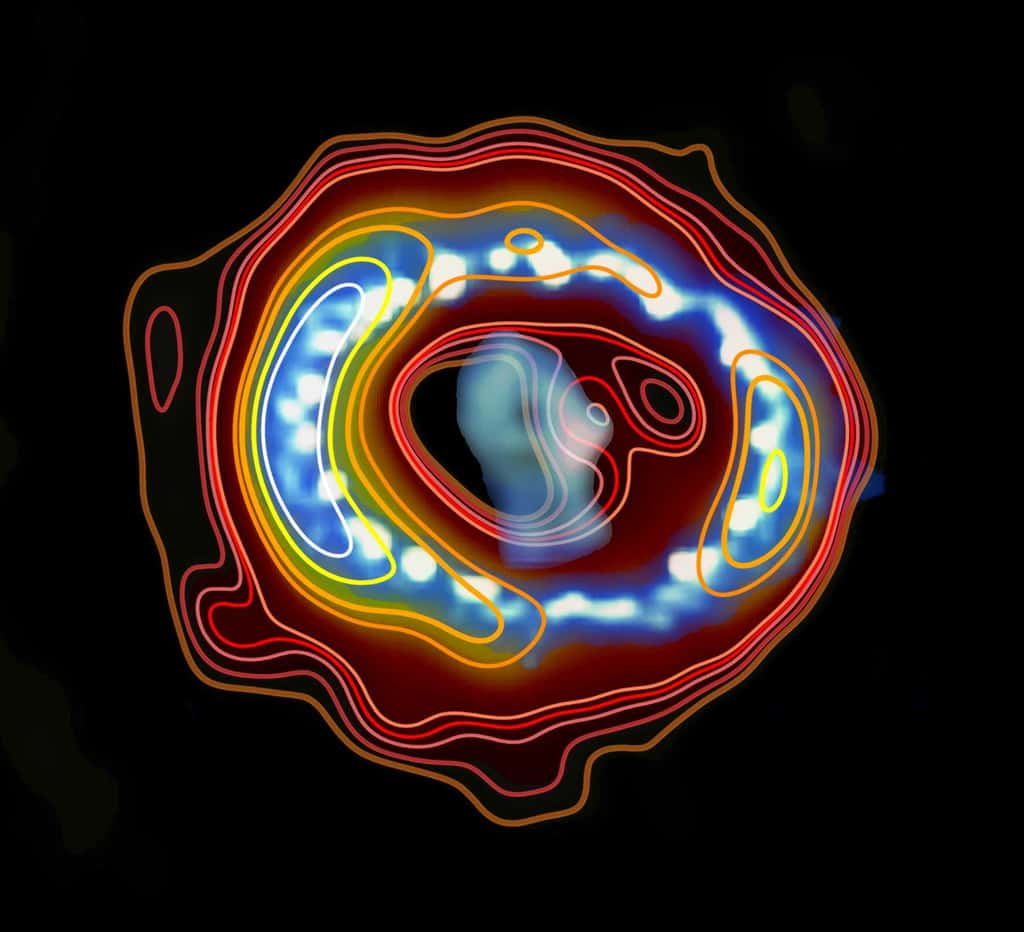

Les astronomes ont superposé une image radio (lignes colorées) avec une photographie de la supernova SN 1987a prise par le télescope Hubble (visible au bas de cet article). Le résultat obtenu leur a permis de prédire l'existence d'un pulsar au centre de la supernova, et non pas d'un trou noir comme on l'imaginait. © Icrar, Nasa, Esa

Un pulsar au centre de la supernova

Après le télescopetélescope Gemini en 2006, le télescope spatialtélescope spatial Hubble en 2007 et le Very Large TelescopeVery Large Telescope (VLT) en 2010, voici maintenant que SN 1987a est présentée en image radio, dans une étude réalisée par une équipe d'astronomes australiens et chinois, publiée dans l'Astrophysical Journal. Ces chercheurs font partie de l'Icrar, l'International Centre for Radio Astronomy Research, basé à Perth, et qui coordonne les observations de différents radiotélescopesradiotélescopes en Australie. Ce pays est l'un des deux sites avec l'Afrique du Sud à accueillir le futur Square Kilometre Array (SKA)), le plus grand radiotélescope du monde.

Pour le docteur Giovanna Zanardo, principal auteur de cette étude, imager à haute résolutionrésolution des objets astronomiques aussi lointains que cette supernova, aux longueurs d'onde inférieures à un centimètre, exige une grande stabilité atmosphérique. Mais l'avantage des radiotélescopes est de pouvoir observer le ciel jour et nuit, et de permettre d'étudier des phénomènes habituellement cachés par le gazgaz et la poussière interstellaire. Les chercheurs ont donc superposé leurs données radio avec celles obtenues dans d'autres longueurs d'ondelongueurs d'onde comme le visible ou les rayons Xrayons X, de façon à mieux comprendre comment évoluent les restes de la supernovarestes de la supernova, qui agit comme un véritable accélérateur de particules, et pour en apprendre davantage sur sa structure.

Ils en ont déduit que la supernova n'a pas donné naissance à un trou noir comme on l'imaginait jusque-là, mais plutôt à un pulsar, hypothèse qui devra être confirmée par de nouvelles mesures. Un défi à la portée du radiotélescope Alma et de ses 66 antennes en cours d'installation au nord du Chili.