La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui touche essentiellement les personnes âgées de plus de 70 ans. Néanmoins, certains patients la contractent plus jeunes. Des recherches américaines suggèrent que l'altération des neurones, pour la forme précoce, commencerait à un stade embryonnaire, bien avant la naissance.

au sommaire

En France, plus d'un million de personnes sont touchées par la maladie de Parkinson. Le nombre de cas a plus que doublé entre 1990 et 2015 en accord avec la courbe du vieillissement général de la population. Pourtant, il existe une forme précoce de cette maladie neurodégénérative qui touche les moins de 65 ans et qui représente 17 % des cas.

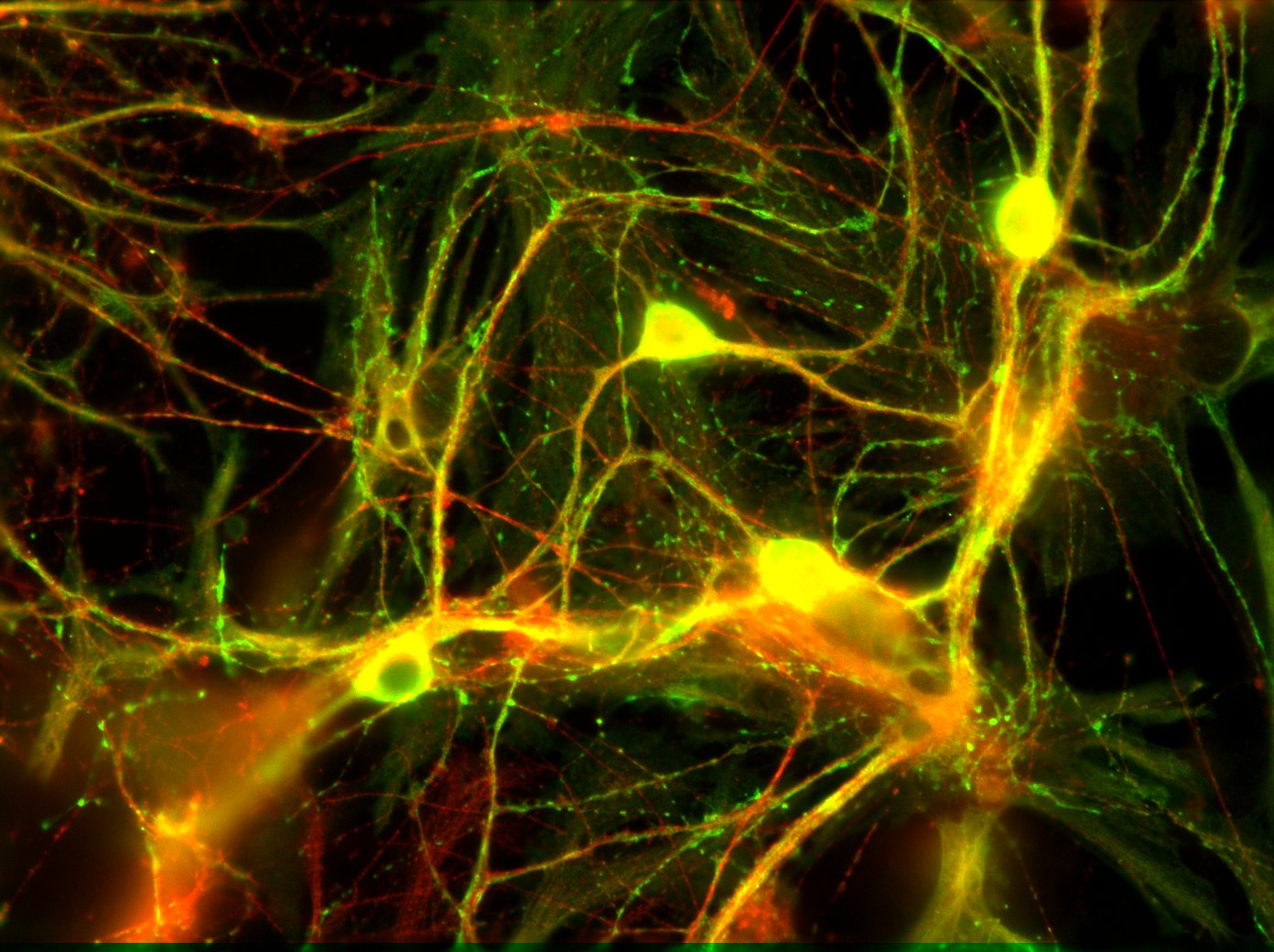

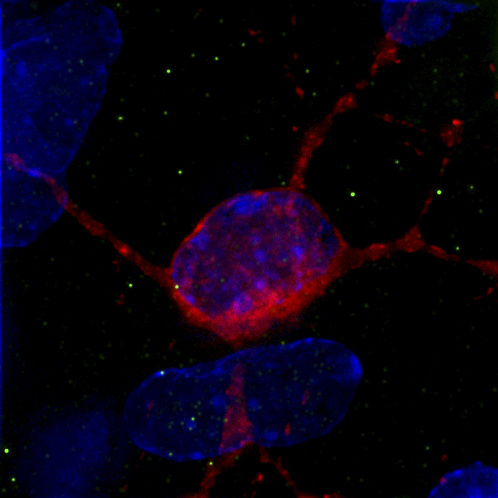

La maladie de Parkinson est une affection chronique à évolution lente caractérisée par des troubles moteurs (tremblements, rigiditérigidité musculaire, etc). Chez ces patients, les neurones fabriquant la dopamine -- un neurotransmetteur qui aide à la coordination des mouvementsmouvements --, sont défectueux ou meurent précocement.

Une étude, menée par l'hôpital Cedar Sinaï de Los Angeles et parue dans Nature Medecine, suggère que les personnes qui contractent la maladie avant 50 ans auraient une altération des neurones très précoce jusqu'alors inconnue. Grâce à une technique de biologie cellulaire, les chercheurs ont remonté le temps jusqu'à la formation des premiers neurones dans l'embryonembryon.

Deux anomalies neuronales identifiées dans la forme précoce de la maladie de Parkinson

Les scientifiques ont induit des cellules souches pluripotentes (appelées iPSCiPSC) à partir de cellules sanguines des patients atteints d'une maladie de Parkinsonmaladie de Parkinson précoce. Ils ont dédifférencié ces cellules pour les faire retourner à leur stade de cellules souches embryonnaires.

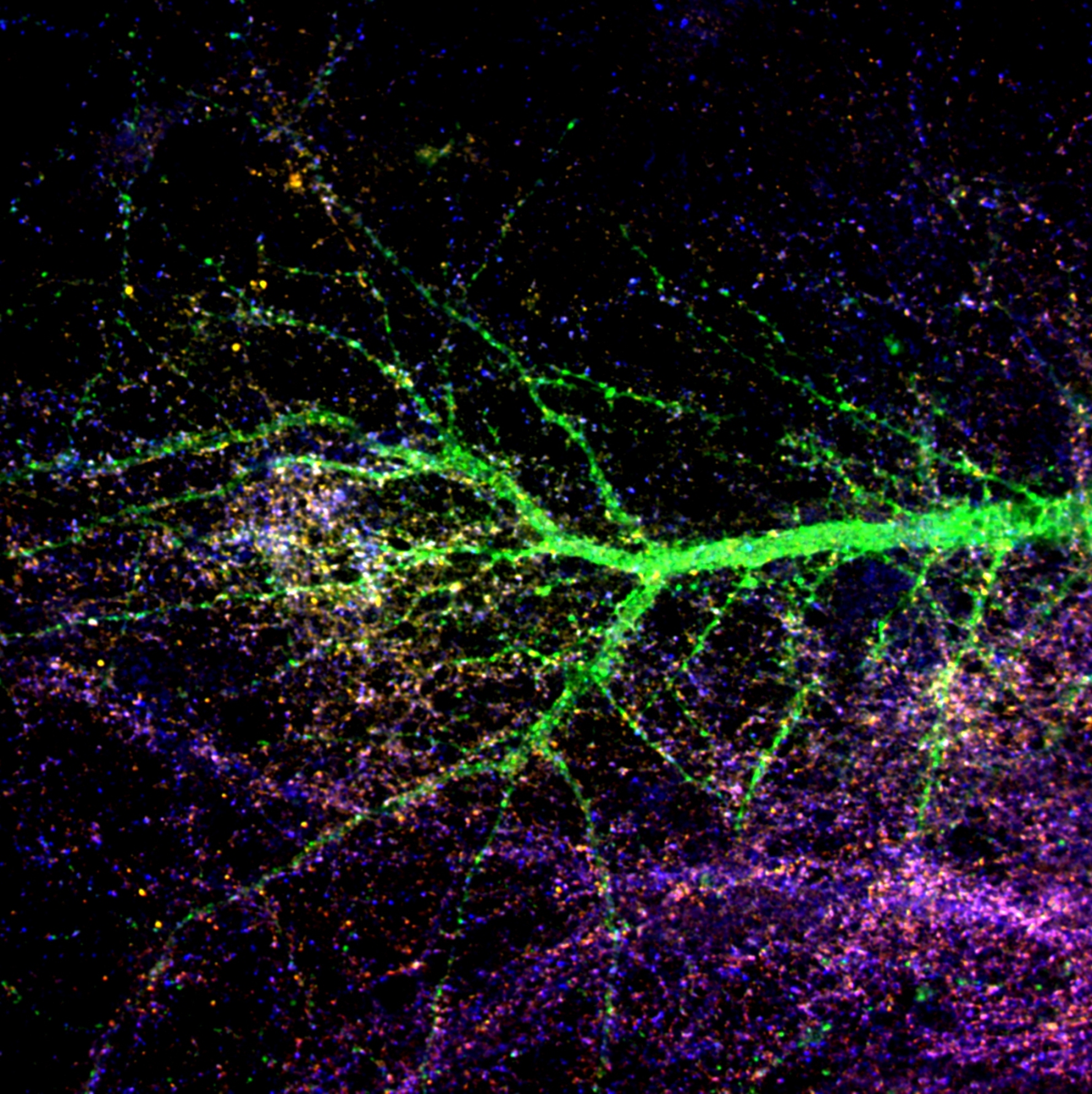

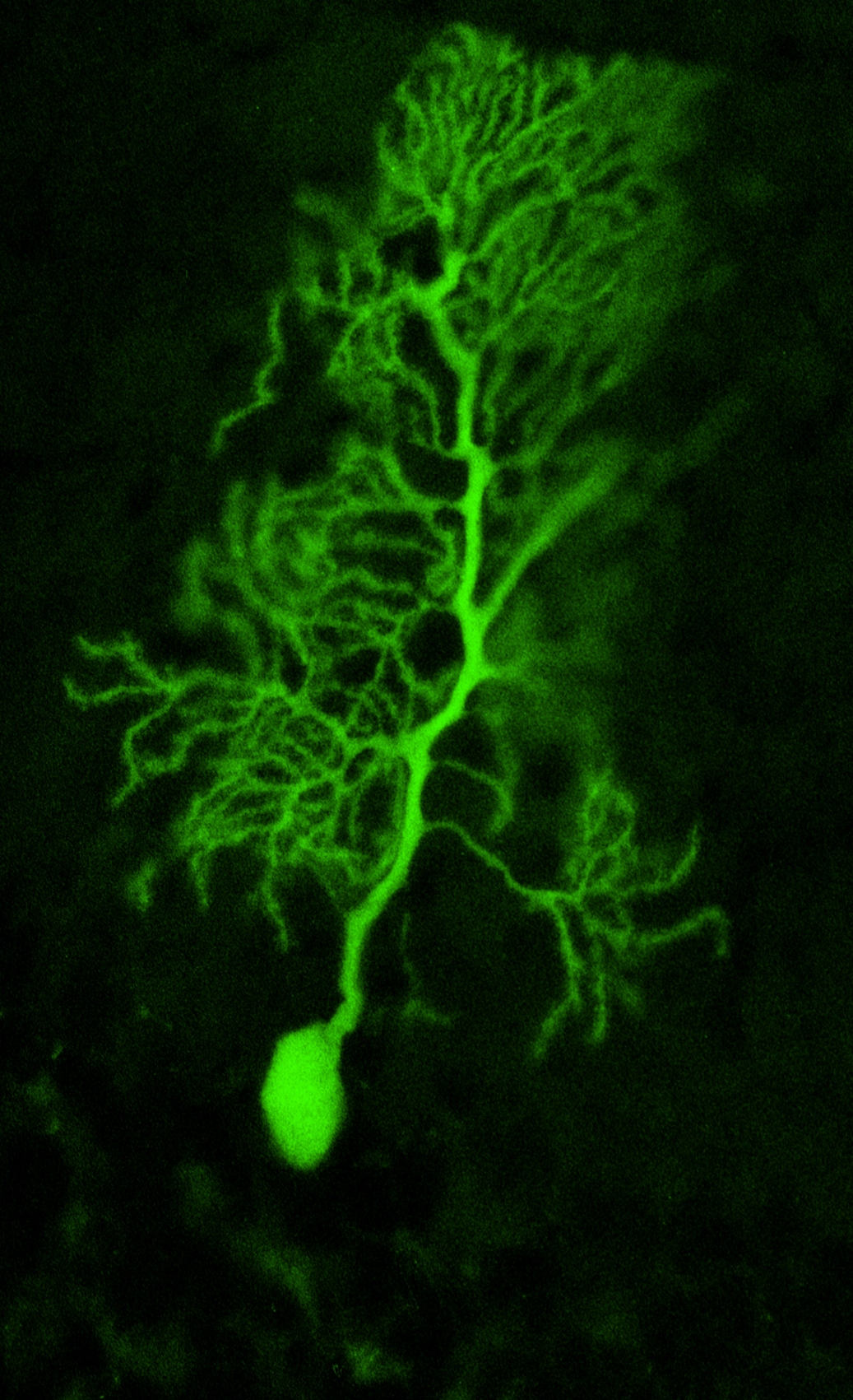

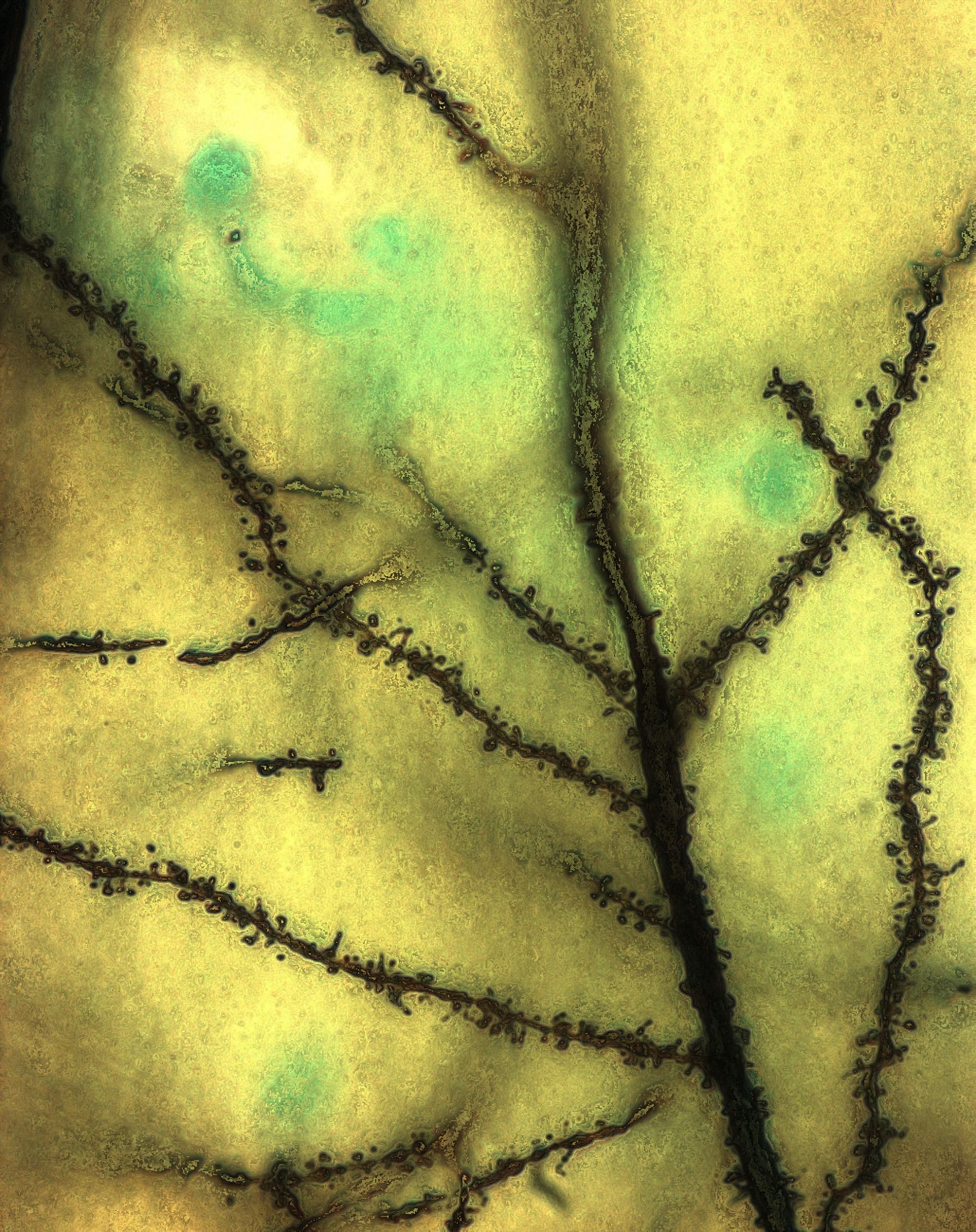

Ainsi, ces cellules issues du patient peuvent reformer n'importe quel type cellulaire, tout en ayant le même patrimoine génétiquegénétique. Dans le cas présent, les scientifiques ont produit des neurones producteurs de dopamine et ont observé leur évolution. « Notre technique nous a ouvert une fenêtrefenêtre sur le passé pour voir comment les neurones à dopamine fonctionnaient au tout début de la vie du patient » explique le docteur Clive Svendsen, responsable de l'étude.

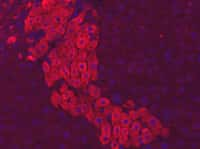

Cela a conduit à l'identification de deux anomaliesanomalies chez les patients atteints de la forme précoce de la maladie de Parkinson. La première est l'accumulation d'une protéineprotéine, l'alpha-synucléine (ou corps de Lewycorps de Lewy), typique de cette maladie. La deuxième est une mauvaise fonction des lysosomeslysosomes, des structures cellulaires « poubelles » qui contiennent les déchetsdéchets cellulaires. Ces deux anomalies combinées altèrent les neurones et augmentent leur mortalité. Pour le moment, elles n'ont été qu'observées dans une culture cellulaire in vitroin vitro, et non dans un embryon naturel.

« Il apparaît que les neurones à dopamine de ces patients ne gèrent pas correctement les dépôts d'alpha-synucléine sur une période de 20 à 30 ans, causant l'apparition des symptômessymptômes de la maladie de Parkinson », souligne Clive Svendsen.

Une nouvelle cible thérapeutique pour traiter les formes précoces de la maladie de Parkinson

Avec la détection de ces dysfonctionnements, s'ouvre un nouveau champ des possibles thérapeutiques. Existe-il une moléculemolécule pharmaceutique capable de contrôler les quantités intracellulaires d'alpha-synucléine ? Les scientifiques de l'hôpital de Cedar-Sinaï ont testé en modèle murinmodèle murin plusieurs molécules.

L'une d'entre elle, PEP005, diminue les taux d'alpha-synucléine dans les neurones. Déjà approuvée par la FDAFDA (Food and Drug Agency)) pour ses effets anti-cancéreux, elle pourrait alors avoir une nouvelle vie comme traitement contre les formes précoces de la maladie de Parkinson. Cependant, un travail de formulation est à faire, pour le moment la molécule PEP005 n'est disponible que sous forme de gelgel.

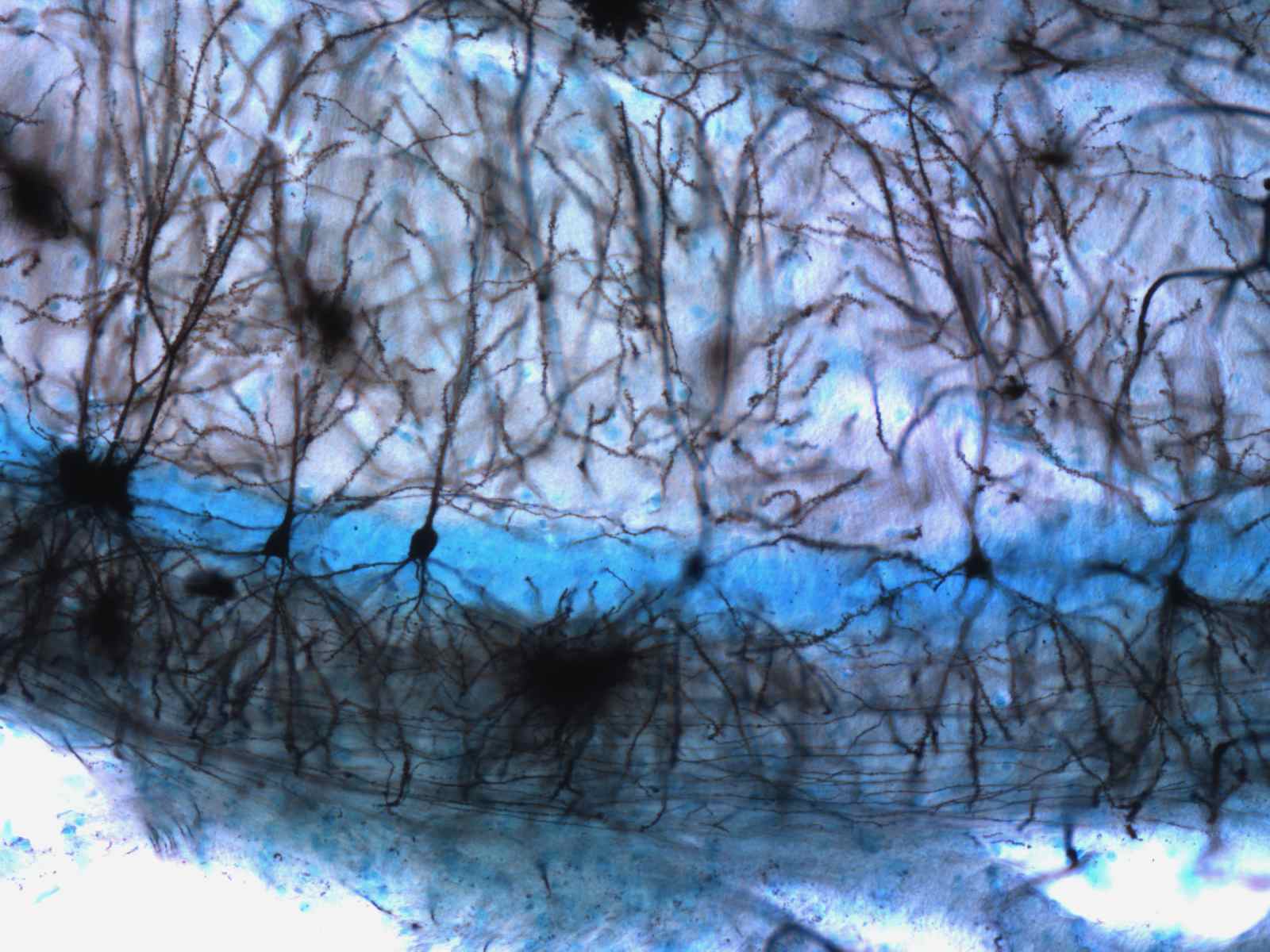

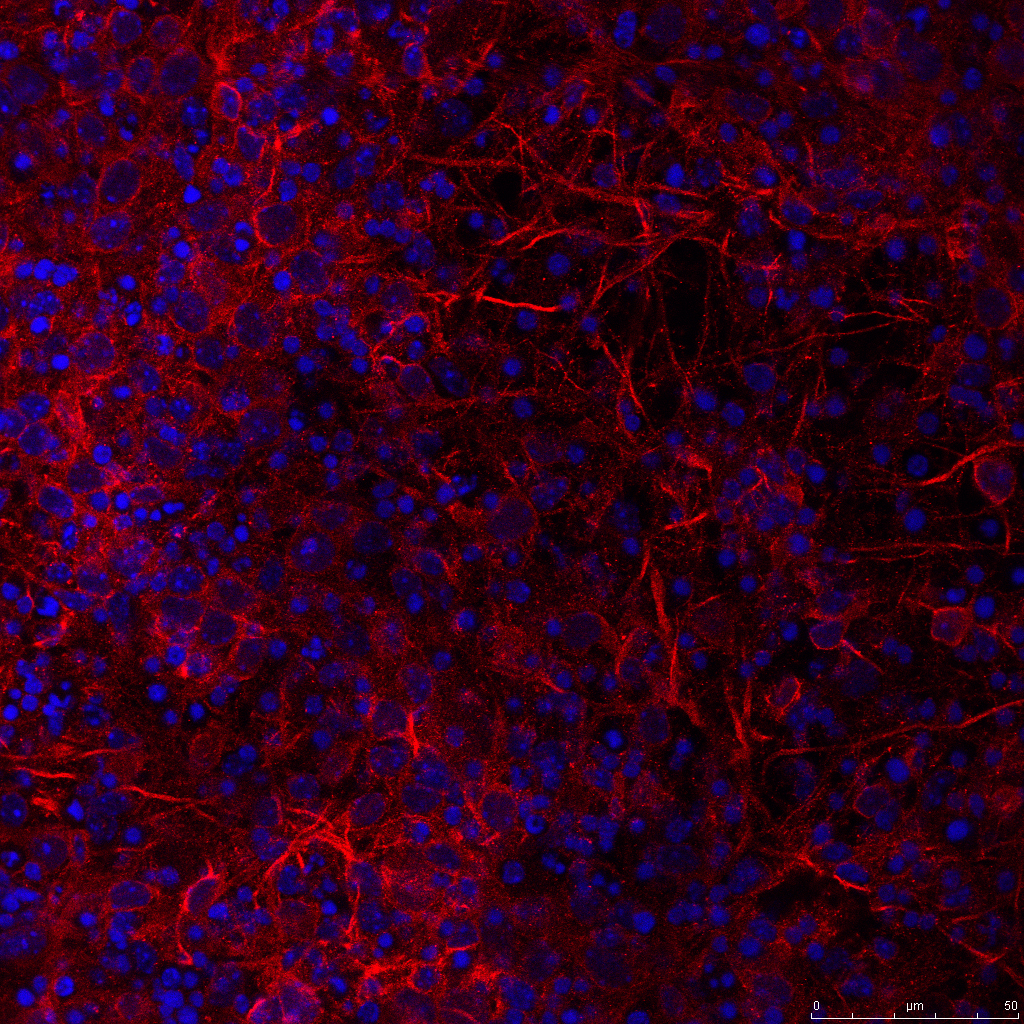

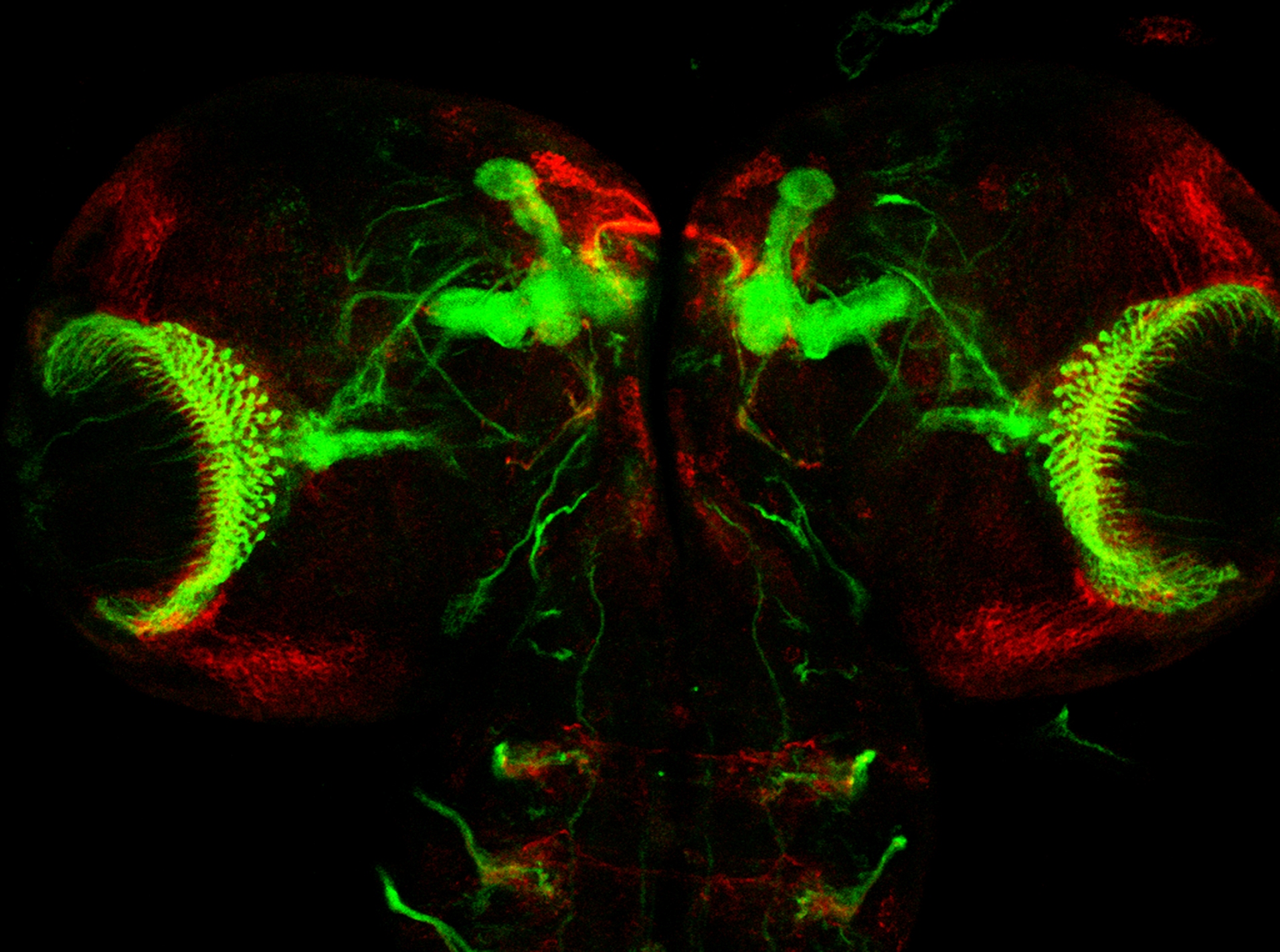

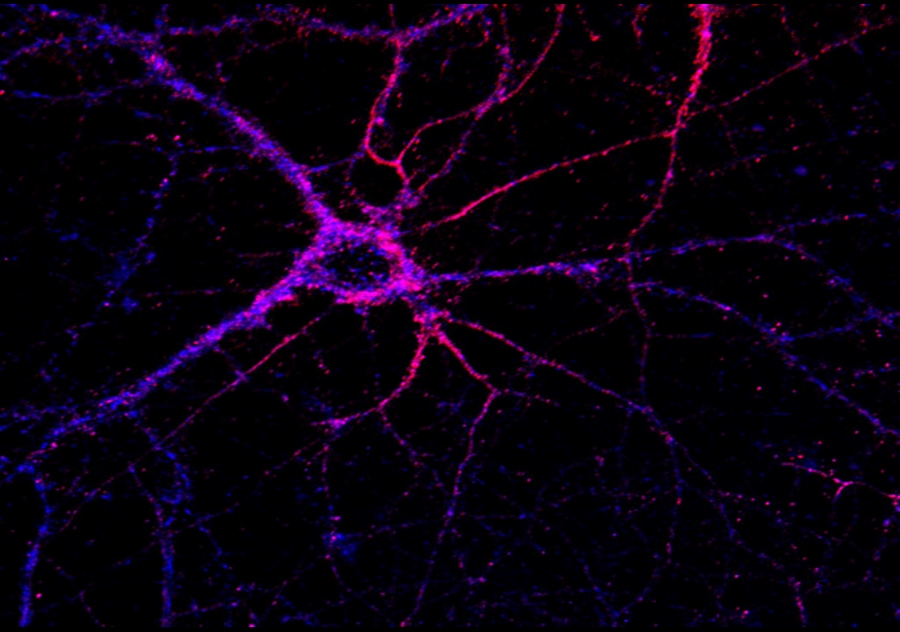

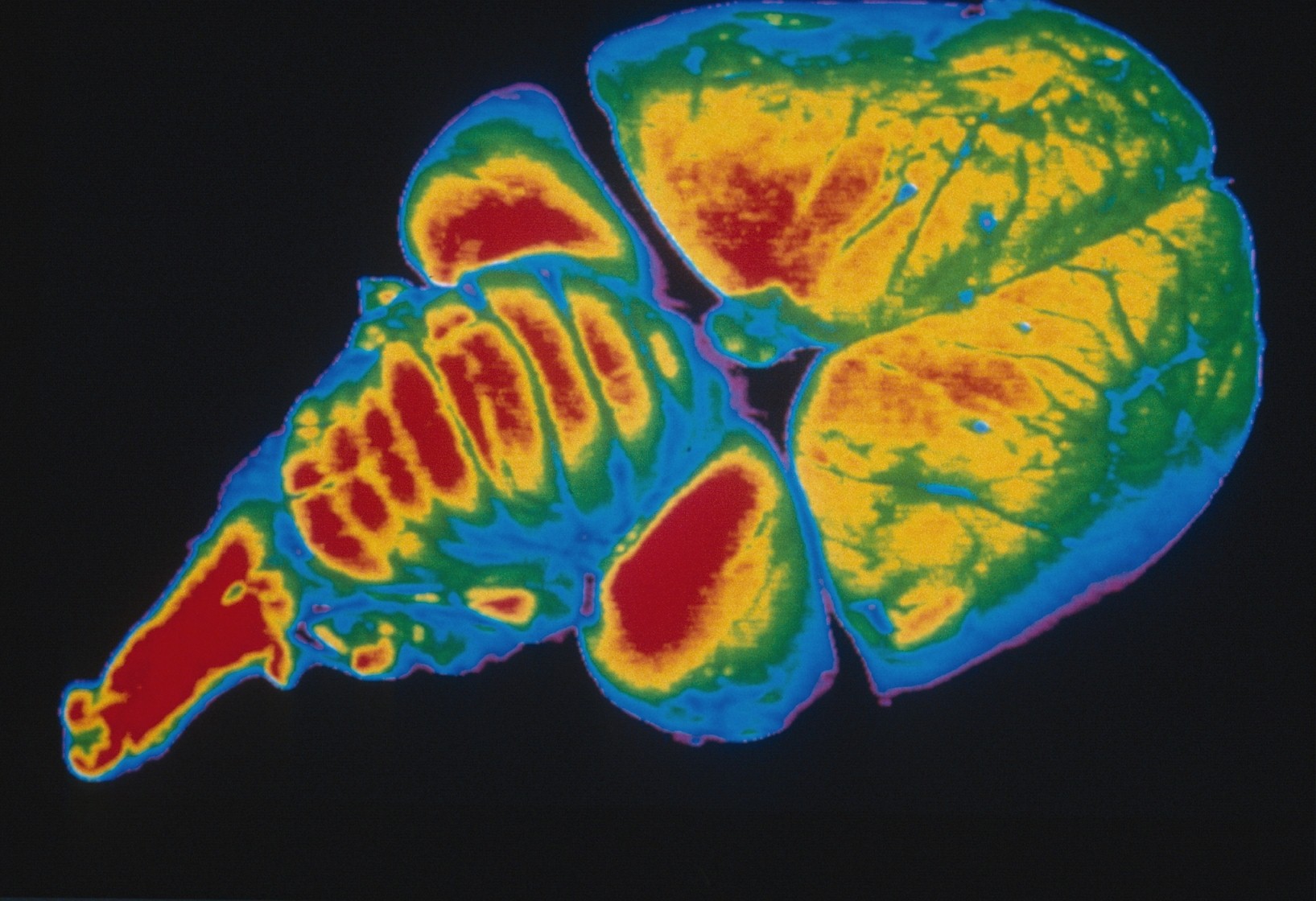

Le cerveau en 13 images méconnues et pourtant incroyables

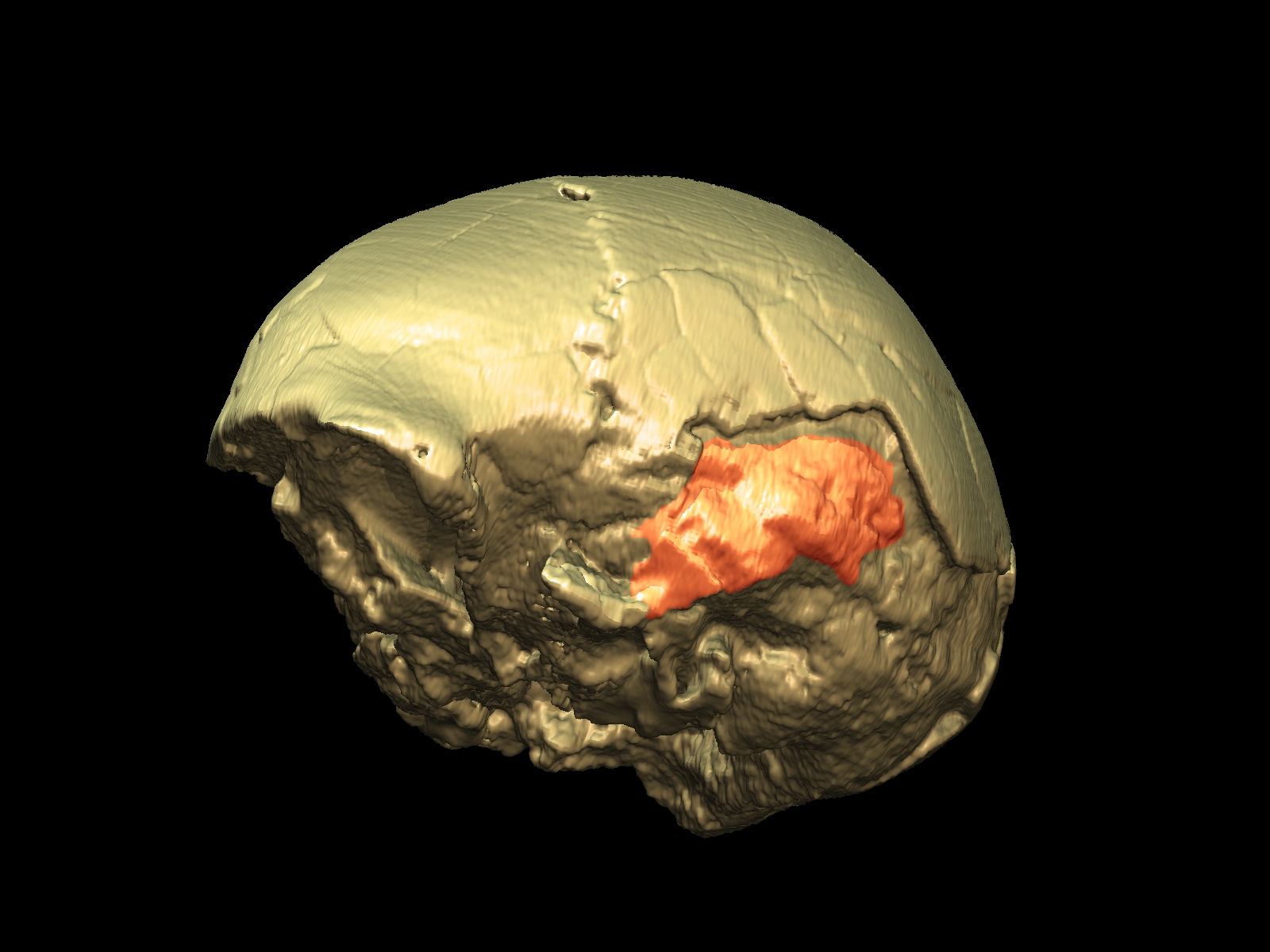

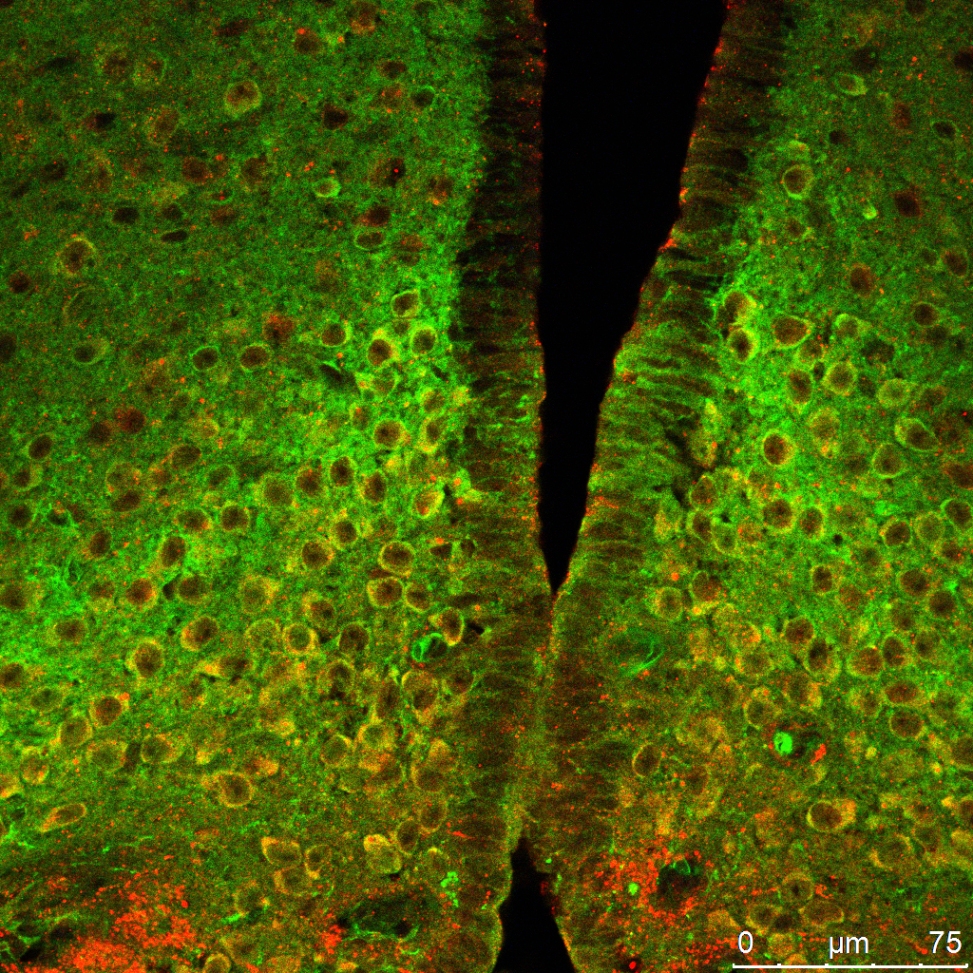

La tractographie offre la possibilité d'étudier in vivoin vivo la substance blanchesubstance blanche du cerveaucerveau, celle constituée d'axonesaxones myélinisés qui relient les régions de matièrematière grise. Cette gaine de myélinegaine de myéline, qui entoure les terminaisons nerveuses, permet à l'information d'être propagée plus rapidement. Sur cette image, les faisceaux pyramidaux apparaissent en bleu et les fibres transverses pontocérebelleuses sont colorées en rouge et vert. © CNRS Photothèque, CI-NAPS, GIP Cyceron