au sommaire

Instruments météorologiques et d'analyse chimique, installés dans la station Alert, sur le territoire Nunavut. © Samuel Morin

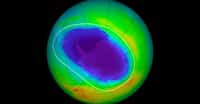

Les feux de forêt et même les éclairs produisent irrégulièrement de grandes quantités d'oxydes d'azoteoxydes d'azote (NO, NO2, N2O...)). Les activités humaines, en particulier le chauffage et les automobilesautomobiles, ajoutent leur propre production. Localement, en été, ces rejets provoquent des hausses momentanées de l'ozoneozone atmosphérique (les « pics d'ozone »). Les nitrates NO2 ont en effet tendance à libérer d'un atomeatome d'oxygène, lequel, très réactifréactif, s'accroche en général à une moléculemolécule d'oxygène (O2) pour donner de l'ozone (O3). Cette molécule très réactive persiste plus ou moins longtemps selon que le milieu ambiant est plus ou moins oxydant. Elle peut s'attaquer au monoxyde d'azotemonoxyde d'azote (NO)... pour redonner un nitrate (NO2). Rapidement, le vent emporte tous ces polluants, qui s'éloignent de nos villes...

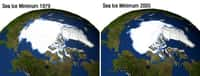

Ils ne disparaissent pas pour autant. Sous nos latitudes, ils sont souvent emportés vers le nord et, lentement, finissent par retomber sur les glaces arctiques, dépositaires de nombreuses productions de nos latitudes urbanisées. Mais cette étape n'est que transitoire. Au printemps, lorsque la neige et la glace de la banquise fondent, ce qui s'y est déposé regagne massivement l'atmosphèreatmosphère. L'océan Arctique constitue donc, aux premières chaleurschaleurs, une puissante source de pollution, qui n'est bien sûr qu'un retour à l'envoyeur.

Interactions complexes entre banquise et atmosphère

Le phénomène avait déjà été identifié et quantifié au nord du Canada pour le mercure par Aurélien Dommergue, alors thésard du LGGE (Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement, Grenoble). Un travail similaire vient d'être effectué pour les nitrates et les oxydes d'azote par un groupe de chercheurs du CNRS (LGGE, Laboratoire d'étude des transferts en hydrologiehydrologie et environnement de l'université Joseph FourierJoseph Fourier, Service d'aéronomie de l'université Pierre et Marie CurieMarie Curie/Université Versailles Saint-Quentin).

A la station Alert, au Nunavut (Canada), par 82° de latitude nord, où se trouve une installation météorologique permanente, l'équipe a suivi le destin des nitrates accumulés dans le manteaumanteau neigeux, notamment dans l'airair emprisonné par la neige. En les identifiant grâce à leur composition isotopique, les chercheurs ont démontré que ces nitrates, sont massivement restitués à l'atmosphère lorsque la neige fond.

L'équipe a pu les suivre suffisamment bien pour découvrir qu'ils interagissent avec des composés halogénés présents dans la basse atmosphère, comme l'oxyde de bromebrome. Des travaux précédents avaient montré que ce dernier participe aux curieuses fluctuations diurnes de l'ozone observées à faible altitude.

C'est donc une chimiechimie atmosphérique complexe qui est progressivement mise en évidence au fil des recherches dans le milieu arctique. Ces résultats montrent surtout l'intensité des échanges entre l'atmosphère et le manteau neigeux des hautes latitudes, et, pour les scientifiques, l'importance de prendre en compte ces interactions dans les modèles climatiquesmodèles climatiques.