Avec le réchauffement climatique, les chercheurs s’attendent à ce que la fonte de surface des plateformes de glace flottantes en Antarctique s’accélère. Mais les conséquences sur la stabilité desdites plateformes restent mal connues. L’étude réalisée par une équipe sur la disparition d’un lac de fonte pourrait apporter quelques réponses.

au sommaire

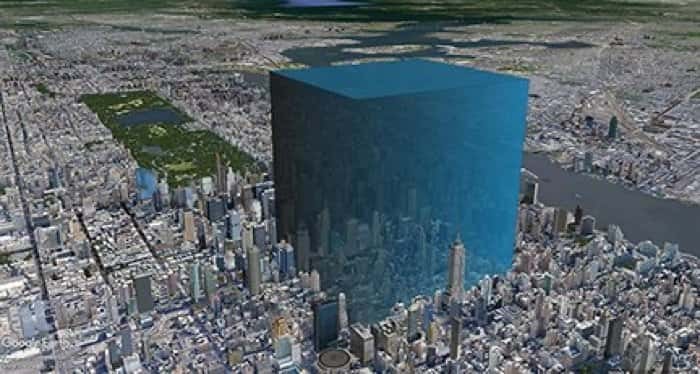

Nous sommes en hiver 2019. L'hiver de l'hémisphère Sud. Quelque part à l'ouest de l’Antarctique. Du côté de celle que les chercheurs appellent la plateforme de glaceplateforme de glace Amery. Une région qui draine d'énormes quantités d'eau et forment ainsi des lacs gigantesques à la surface de la banquise. Et ce fameux hiver 2019, les scientifiques ont assisté là à un phénomène rare : entre 600 et 750 millions de mètres cubes d'eau se sont évaporés d'un lac recouvert de glace.

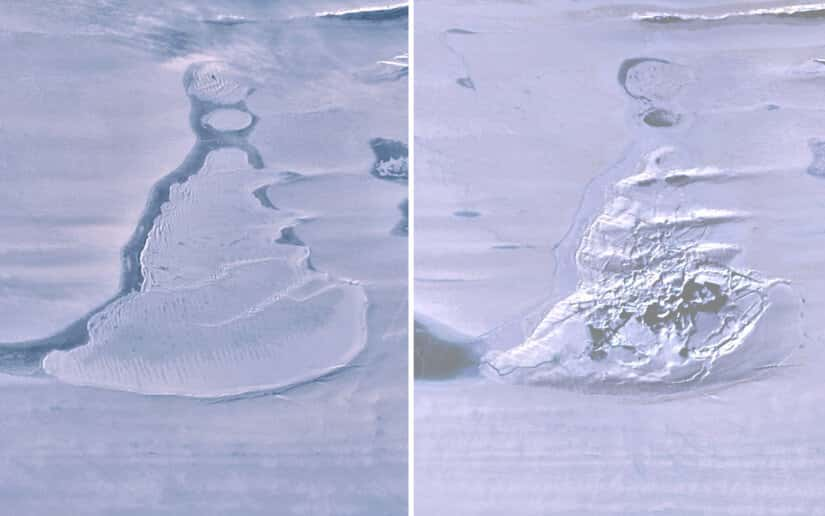

Évaporés ? Façon de parler. En fait, des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l’université de Californie à San Diego (États-Unis) viennent tout juste de comprendre. « Nous pensons que le poids de l'eau accumulée dans ce lac profond a ouvert une fissure dans la plateforme de glace, une hydrofracture qui a permis à l'eau de s'écouler dans l'océan situé en dessous », explique Roland Warner, glaciologue, dans un communiqué.

Il ne restait alors plus, en lieu et place du lac, qu'une sorte de doline de glace. Une dépression semblable à un cratère s'étendant sur environ onze kilomètres carrés. Et contenant les restes fracturés de la couverture de glace. Le satellite ICESat-2 (NasaNasa) a été témoin de l'événement. Ses images montrent qu'au moment de la fracturation, la couverture de glace est tombée jusqu'à 80 mètres de profondeur. Même si en libérant toute cette eau dans l'océan, la plateforme flottante est remontée d'un coup. De plus de 35 mètres.

Vers un effondrement de la plateforme glaciaire ?

Les chercheurs ont déjà pu observer comment les petites plateformes de glace s'effondrent par hydrofracturationhydrofracturation. Le phénomène avait pourtant rarement été observé sur une épaisseur de glace de quelque 1.400 mètres ! Mais, avec le réchauffement climatique, les modèles montrent que de plus en plus de lacs de fontefonte vont se former. Augmentant donc le risque d'hydrofracturation généralisée. Et faisant craindre un effondrementeffondrement des plateformes glaciaires. Un effondrement qui serait responsable d'une élévation marquée du niveau mondial de la mer.

Les chercheurs soulignent tout de même qu'il est prématuré de conclure que le drainagedrainage de ce lac est lié directement au réchauffement climatique. Leurs données montrent que la quantité d'eau perdue cet hiver 2019 est plusieurs fois supérieure à l'apport annuel d'eau de fonte dans le secteur. Ce qui les amène à conclure que « cet événement brutal est apparemment le point culminant de décennies d'accumulation et de stockage d'eau de fonte sous un couvercle de glace isolant ».

Lors de la saison de fonte suivante, les glaciologues ont d'ores et déjà observé la formation d'un lac moins profond dans une zone soulevée de l'ancien lac. Ils ignorent toutefois si la doline se remettra à accumuler de l'eau ou si elle finira par l'écouler plus fréquemment vers l'océan. En 2020, la fissure s'est en tout cas brièvement rouverte. Et les chercheurs vont désormais suivre son évolution de près.

Top 20 des plus beaux paysages de glace

Le glacierglacier McDonald se situe dans le Montana, dans les Mission Mountains, une petite chaîne de montagnes faisant partie des Rocheuses. Ce glacier de petit gabarit (seulement 0,18 km²) est un survivant. Il se trouve le parc national de Glacier, où l'on comptait 150 glaciers en 1950. Ils n'étaient plus que 25 en 2010 et pourraient tous disparaître d'ici 2030 si rien n'est fait pour enrayer le changement climatiquechangement climatique en cours.

© 12019, Pixabay, DP