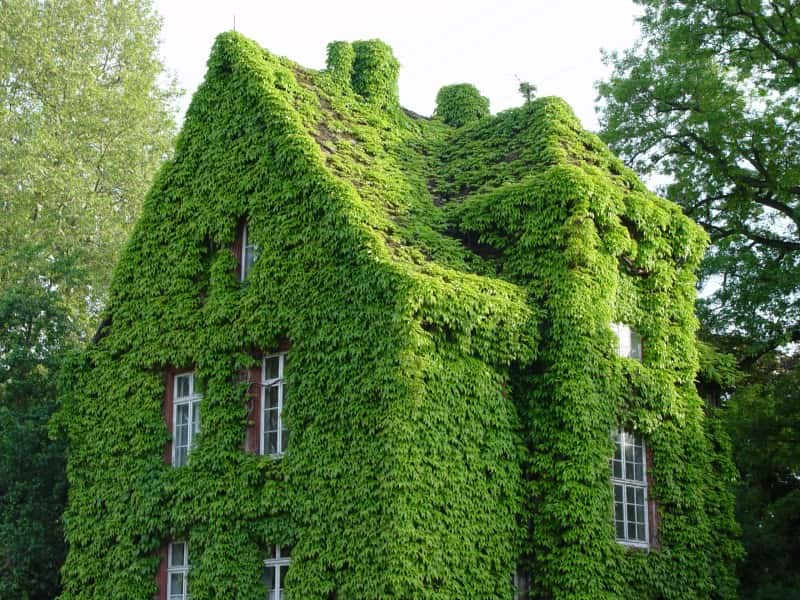

La vigne vierge offre un spectacle flamboyant à l'automne et quelle que soit la saison, elle enchante par sa coloration et son aptitude à décorer un jardin : elle peut s'accrocher sur un mur, bien habiller une bâtisse peu esthétique, ou encore se laisser pendre en guirlande le long d'une balustrade. Elle abrite aussi un petit monde d'animaux qui trouvent refuge sous son feuillage.

au sommaire

La vigne vierge est une plante grimpante ligneuse, à feuilles caduquesfeuilles caduques. Il existe une douzaine d'espècesespèces du genre Parthenocissus (famille des Vitacées). Sa floraison insignifiante passe quasiment inaperçue dans un jardin mais donne de petits fruits qui sont de petites baies noires, toxiques. Sa facilité d'adaptation est par ailleurs remarquable. La taille de cette plante grimpante est même inutile, sauf si vous désirez limiter son expansion. Elle peut s'élancer jusqu'à 15 mètres et partir à la conquête d'un toit (l'ampelopsis). Attention : ne laissez pas la vigne vierge s'infiltrer sous les gouttières et les tuiles de votre maison et, pour cela, taillez-la régulièrement à 50 cm sous votre toiture.

La vigne vierge, un écosystème en seconde peau

À la différence du lierre (Hedera helix)), la vigne vierge n'abîme pas les murs, selon les avis, elle les détériore moins. La vigne vierge peut se fixer, pour la plupart de ses variétés, toute seule aux murs, même les plus lisses (sauf lorsqu'ils sont enduits de certaines peintures), grâce à une multitude de mini-ventouses se trouvant à l'extrémité de vrilles. De plus, elle constitue une isolation thermique non négligeable mais également un abri pour la faunefaune variée de lézards, d'insectesinsectes, d'araignéesaraignées et d'oiseaux.

Toutes les terres, de préférence fraîches, lui conviennent. Placez si possible la vigne vierge au soleilsoleil, cette présence influençant favorablement la coloration du feuillage en automneautomne. Et surveillez son apport en eau la première année.

L'idée déco est d'associer avec la vigne vierge d'autres plantes grimpantes telle que la clématite, la passiflore ou un rosier grimpant.

Caron - Jardin agrément

En savoir plus

En savoir plus

Question / réponse inspirée du livre écrit par Michel Caron - Le jardin d'agrément - Éditions Ouest-France, n'hésitez pas à acheter le livre.

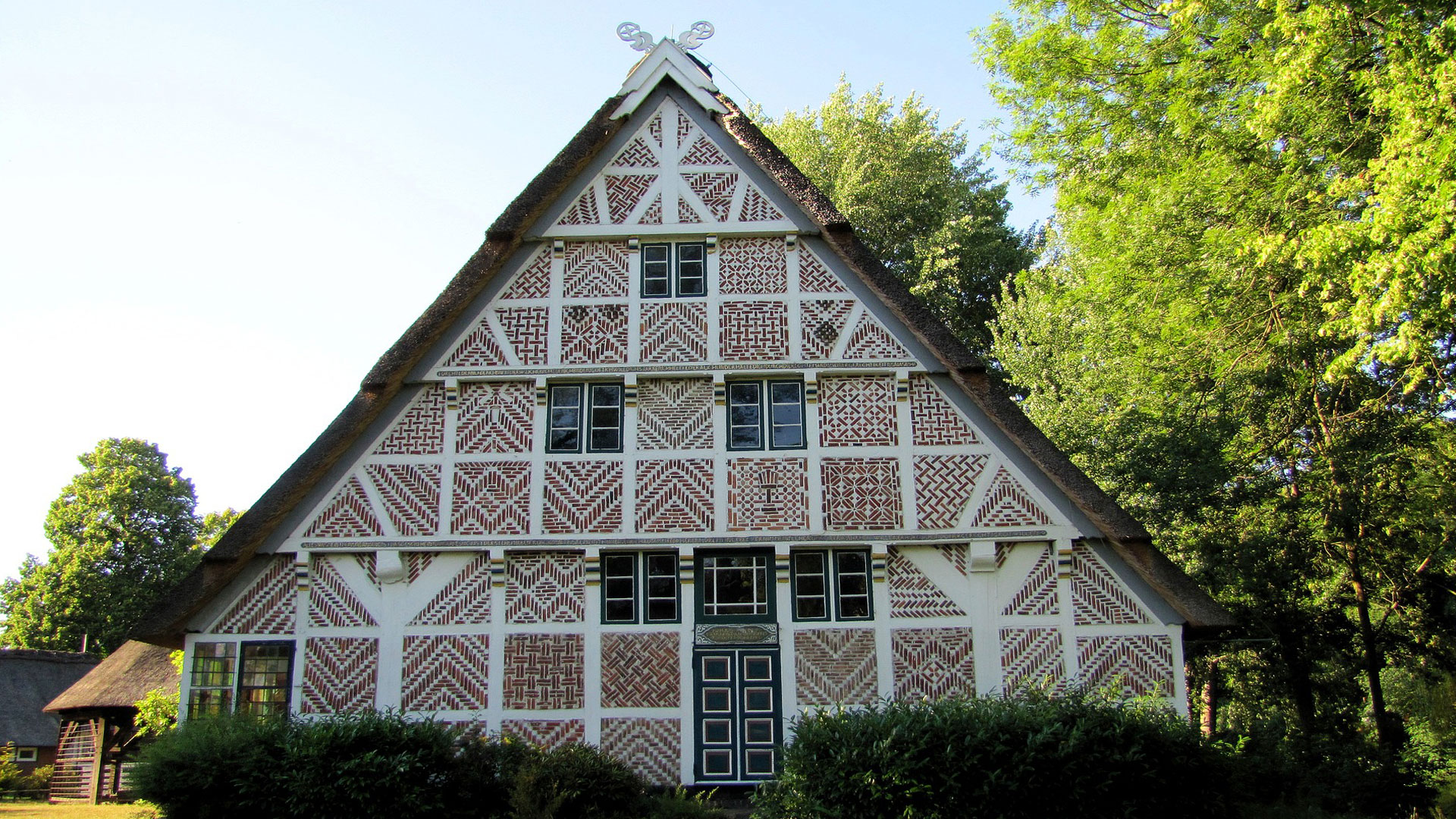

Les maisons à colombages, un univers de bois et de couleurs

Einbeck, ville allemande célèbre pour sa brasserie vieille de 600 ans, abrite environ 400 maisons à colombagescolombages. Elle est située en Basse-Saxe, où les colombages sont caractérisés par de nombreux motifs ornementaux. La ville parle d'ailleurs d'art à colombages.

Ses centaines de bâtisses datent du XVIe siècle, puisque c'est en 1540 que la ville d'Einbeck a subi son dernier incendie ravageur. Depuis, les bâtiments ont pu être conservés, bien que d'autres incendies et guerres aient suivi. Les 400 maisons toujours debout appartiennent au stylestyle gothique, et font partie du circuit touristique de la ville.

© losch, CC by-sa 3.0