au sommaire

Les chercheurs du CNRS et du CEA, en collaboration avec leurs collègues étrangers, allemands et anglais en majorité, ont annoncé dans le journal Nature la détection, avec les télescopes H.E.S.S., de rayons gamma de très haute énergie en provenance de nuagesnuages de gaz géants, particulièrement nombreux au centre de notre Galaxie. L'émissionémission gamma, produite par collision des rayons cosmiquesrayons cosmiques (des particules ultra-relativistes emplissant toute la Galaxie) avec ces nuages était prédite et attendue. Ce que H.E.S.S. vient d'apporter, c'est la mesure précise de son intensité et de sa répartition énergétique. Celle-ci montre que les rayons cosmiques sont bien plus nombreux et plus énergétiques au centre de la Voie LactéeVoie Lactée qu'au voisinage de la Terre. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette découverte : l'excès mesuré pourrait être dû à une accélération massive de rayons cosmiques il y a quelques milliers d'années, ayant pour origine un sursautsursaut d'activité du trou noir supermassiftrou noir supermassif situé au centre de la Voie Lactée ou l'explosion d'une supernova proche de celui-ci.

La découverte

Dans une publication récente du journal Nature, la collaboration internationale H.E.S.S. (qui réunit notamment des laboratoires du CNRS - IN2P3 et INSU - et du CEA - Dapnia) a annoncé la découverte d'une émission gamma de très haute énergie en provenance d'un ensemble de nuages de gaz proches du centre de la Voie Lactée. Ces nuages d'hydrogènehydrogène gazeux sont des nuages géants, atteignant une massemasse 50 millions de fois supérieure à celle du soleilsoleil. C'est la très grande sensibilité des télescopes H.E.S.S. qui a permis de découvrir pour la première fois que ces nuages émettent un rayonnement gamma de très haute énergie, dont on a pu mesurer le flux et la distribution en énergie.

La problématique

Un moyen pour comprendre l'origine et la nature des rayons cosmiques consiste à déterminer leur répartition spatiale. Diffusent-ils uniformément dans toute la Galaxie ? Au contraire, leur flux et leur spectrespectre en énergie varient-ils d'un endroit à un autre (par exemple au voisinage d'un accélérateur de rayons cosmiques) ? Les mesures directes des rayons cosmiques, ne pouvant être effectuées qu'à l'intérieur du système solairesystème solaire situé à 25000 années-lumièreannées-lumière du centre de la Voie Lactée, ne permettent pas de répondre à ces questions. Les astrophysiciensastrophysiciens parviennent cependant à étudier les rayons cosmiques dans toute la Galaxie en observant les rayons gamma émis lorsque les rayons cosmiques entrent en collision avec les moléculesmolécules des nuages de gaz interstellaires.

Rayons gamma, rayons cosmiques et centre galactique

Le centre de notre Galaxie est une région extrêmement riche en objets astrophysiquesastrophysiques exotiquesexotiques. Il contient en particulier un trou noir supermassif, des restes de supernovaesupernovae, des étoilesétoiles très massives et des nuages de gaz géants dont la masse représente 50 millions de fois celle du soleil. Si des rayons gamma sont détectés en provenance des nuages, leur flux et leur distribution en énergie permettent aux astrophysiciens d'en déduire la densité et le spectre en énergie des rayons cosmiques à l'intérieur de ces nuages.

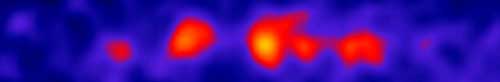

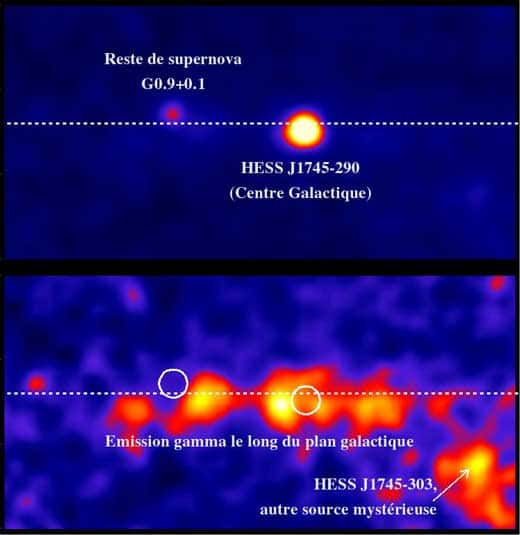

La région du centre galactique vue par H.E.S.S.. L'image du haut montre l'émission gamma de la région du centre galactique observée par H.E.S.S.. Deux sources intenses dominent le signal : HESS J1745-290, une source mystérieuse au centre de la Galaxie, et, environ 1° plus loin, le reste de supernova G0.9+0.1. L'image du bas est la même, mais après soustraction des deux sources intenses afin de faire apparaître un deuxième niveau d'émission gamma, plus faible. Cette émission gamma de moindre intensité s'étend le long du plan galactique (indiqué par la ligne blanche pointillée) et dans une autre source mystérieuse, HESS J1745-303. Les cercles blancs indiquent les positions des deux sources soustraites.

Cette technique a été utilisée par le satellite EGRET afin de «voir» les rayons cosmiques de basse énergie (de l'ordre de 0,0001 milliardième de joulejoule) dans notre galaxie. Cependant, aucun instrument n'était jusqu'à présent assez sensible pour détecter les nuages interstellairesnuages interstellaires émettant des rayons gamma de très haute énergie (de l'ordre de 0,1 millionième de joule).

La surprise

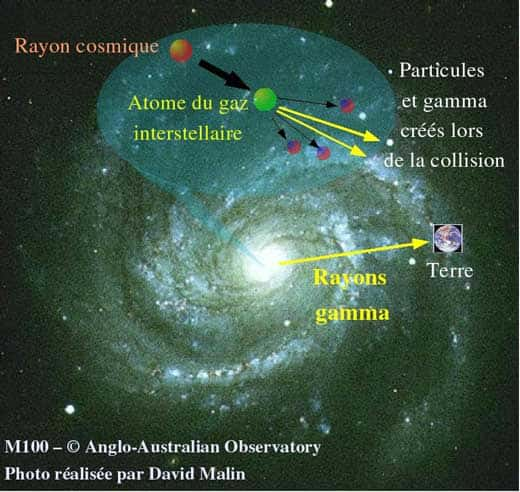

Schéma du processus de production de rayons gamma par collisions de rayons cosmiques sur le gaz interstellaire. Image d'une galaxie spirale telle que la Voie Lactée sur laquelle est schématisée la production de rayons gamma par collision des rayons cosmiques avec les atomes de gaz interstellaire. La position de la Terre, excentrée dans la Voie Lactée, est aussi représentée.

Les données des télescopes H.E.S.S. permettent aux astrophysiciens de conclure que les rayons cosmiques au centre de la Voie Lactée sont plus énergétiques que dans le système solaire. Par ailleurs, l'intensité du rayonnement gamma observé indique que la densité de rayons cosmiques en centre de notre Galaxie dépasse significatevement la densité mesurée localement. Ces deux observations suggèrent qu'il existe une source 'jeune' de rayons cosmiques à proximité du coeur de notre galaxie. C'est ainsi la première fois qu'on assiste en direct à l'accélération des rayons cosmiques. L'accélérateur des rayons cosmiques pourrait être une gigantesque explosion d'étoile ou le trou noir supermassif central par exemple. Bien sûr, les observations du centre galactiquecentre galactique avec H.E.S.S. continuent afin de rechercher activement le site d'accélération de ces particules.

La collaboration H.E.S.S.

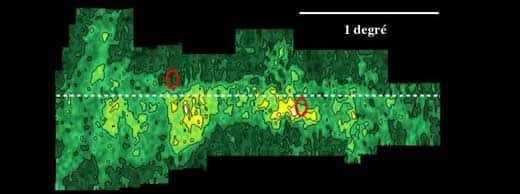

Les nuages moléculaires géants au centre de notre galaxie.. La région centrale de notre galaxie abrite plusieurs complexes moléculaires denses, observés ici par leur émission dans une raie de la molécule CS. Ces nuages contiennent de l'ordre de 50 millions de fois la masse du soleil, sous la forme de molécules de dihydrogène (H2) principalement. Les cercles rouges indiquent les positions des deux sources gamma intenses vues par H.E.S.S..

(figure réalisée à partir de données fournies par M. Tsuboi,voir Tsuboi et al. 1999, ApJ Supp. 120,1)

L'équipe H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System, système stéreoscopique de haute énergie) est composée de scientifiques venant d'Allemagne, France, Grande-Bretagne, République Tchèque, Irlande, Arménie, Afrique du Sud et Namibie.

Le détecteur

Les résultats ont été obtenus avec les télescopes H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic System, système stéréoscopique de haute énergie) situés en Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique. Ce système de quatre télescopes de 13 m de diamètre est actuellement le détecteur de gamma de très haute énergie le plus sensible au monde. Les rayons gamma qui pénètrent dans l'atmosphèreatmosphère génèrent une cascade de particules. Ces particules émettent un flashflash de lumière bleuelumière bleue peu intense, appelée lumière Tcherenkov et ne durant que quelques milliardièmes de seconde. Cette lumière est réfléchie par les miroirsmiroirs de 107 m2 puis enregistrée par des caméras ultra-sensibles. Chaque image donne la position dans le ciel d'un photonphoton gamma, et son énergie. Les objets célestes émettant un rayonnement gamma sont cartographiés avec H.E.S.S. à partir des directions d'arrivée dans le ciel de chaque photon gamma.

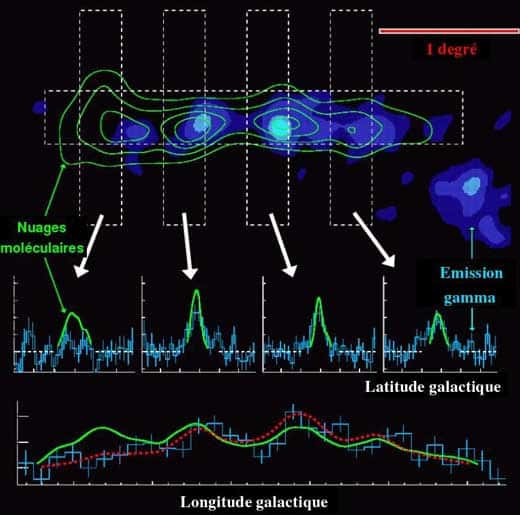

Comparaison de l'émission gamma diffuse (après soustraction des deux sources intenses) avec la distribution du gaz interstellaire. Les données CS montrées dans l'image précédente sont indiquées par le contour vert. Leur résolution angulaire a été adaptée à celle de H.E.S.S.. L'émission gamma diffuse (en bleu, après soustraction des deux sources intenses) suit approximativement la distribution du gaz. Ceci se voit plus clairement dans les bandes en latitude et longitude galactique (indiquées en pointillés blanc sur l'image) : les profils dans ces bandes sont donnés sous l'image. La courbe rouge pointillée montre l'émission gamma que l'on pourrait attendre si un accélérateur de rayons cosmiques était actif au centre de la Voie Lactée 10000 ans auparavant.

Les télescopes H.E.S.S. sont le résultat de plusieurs années d'efforts par une collaboration internationale de plus de 100 scientifiques et ingénieurs en provenance d'Allemagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, République Tchèque, Arménie, Afrique du Sud et du pays hôte, la Namibie. L'instrument a été inauguré en septembre 2004 par le Premier Ministre de Namibie, Theo-Ben Gurirab, et les premières observations ont déjà permis de nombreuses découvertes importantes, dont la première image astronomique résolue d'un reste de supernovareste de supernova en rayons gamma de hautes énergies (Nature 432, p75). La France participe à leur financement à hauteur d'un tiers.