au sommaire

Le 7 mars 2009, une fusée Delta 2 lançait de Cap Canaveral un satellite embarquant un télescope optique baptisé Kepler. Largué par le lanceur, l'instrument allait ensuite s'installer sur une orbite héliocentriquehéliocentrique, qui l'amène à suivre la Terre et à effectuer une révolution complète autour du Soleil en 372,5 jours. Le satellite s'éloigne progressivement de notre planète et devrait en être à 0,5 UA (unité astronomique, soit la distance Terre-Soleil) dans quatre ans, c'est-à-dire au-delà de la duréedurée prévue de la mission (3,5 ans).

L'orbite très particulière de la sonde Kepler (en rouge) la maintient en orbite héliocentrique à 1 UA du Soleil, et l'éloigne lentement de la Terre (en bleu). © Nasa

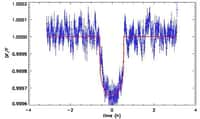

A la manière du satellite Corot, qui, lui, aussi, traque les exoplanètesexoplanètes, Kepler pointe une même région du ciel (CorotCorot, lui, en surveille deux), englobant la constellationconstellation du Cygne et celle de la Lyre. Comme Corot également, Kepler utilise la méthode du transittransit. En surveillant la luminositéluminosité d'une série d'étoilesétoiles, il mesure pour chacune d'elles la baisse éventuelle de luminosité lorsque, par chance, une planète passe devant elle dans la ligne de visée de l'instrument.

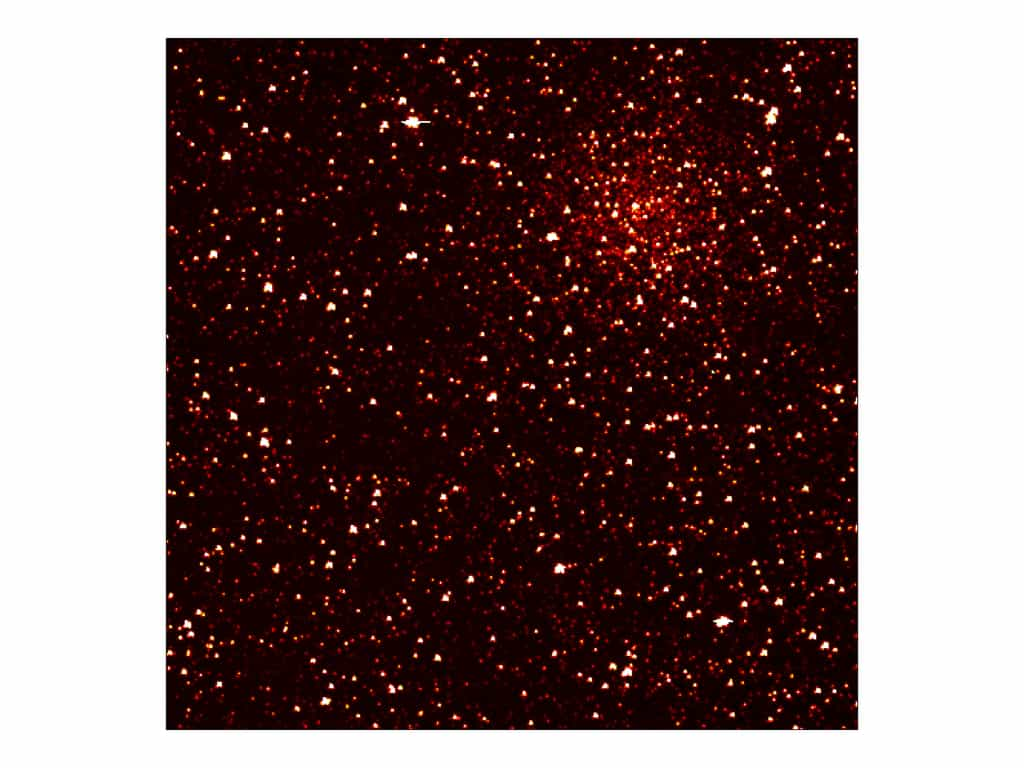

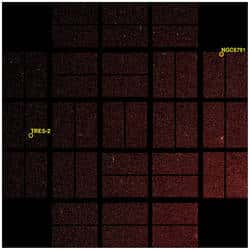

Le champ complet sous l'œil du télescope de la mission Kepler, de 100 degrés carrés, à cheval sur les constellations du Cygne et de la Lyre, photographié le 8 avril 2009. Deux sites remarquables y sont notés, qui ont fait l'objet des premières photographies : l'amas ouvert NGC 6791, aux curieuses caractéristiques, et la position de Tres-2, une planète géante gazeuse (comme Jupiter) orbitant très près de son étoile. On remarque le découpage du capteur en 42 éléments. (Cliquer sur l'image pour l'agrandir.) © Nasa

La très grande sensibilité du capteurcapteur de sa caméra, fournissant des images à 95 mégapixels, un record dans l'espace, peut mesurer une baisse de luminosité de 0,002%. Elle devrait être suffisante pour détecter des planètes telluriquesplanètes telluriques, donc de petite taille et ressemblant à la nôtre, qu'il est désormais convenu d'appeler des exoterresexoterres.

Dans le champ de vision de Kepler brillent environ 4,5 millions d'étoiles et l'instrument en surveille à peu près 100.000. Le butin espéré durant la mission est de plusieurs centaines d'exoplanètes, dont quelques dizaines seraient installées dans la zone habitable. L'objectif n'est pas utopique, comme le démontrent les résultats obtenus par Corot, qui a repéré, entre autres, une planète tellurique (Corot-Exo-7b)), seulement 1,7 fois plus grande que la Terre.