au sommaire

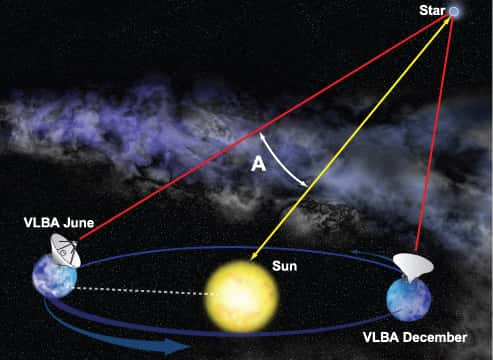

La mesure des distances par la méthode de la parallaxe est l’une des plus vieilles en astronomie (Crédit : Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF).

- Cliquez-ici pour visionner le diaporama photos sur HubbleHubble, 15 ans d'astronomie à grand spectacle

La détermination précise des distances est l'un des problèmes centraux de l'astronomie car c'est l'un des piliers de l'astrophysique. Le Very Long Baseline Array (VLBA)) vient de confirmer ce que l'on soupçonnait : la nébuleuse d'Orion, l'un des objets les plus étudiés par les astrophysiciensastrophysiciens, ne se trouve pas à 1.565 mais à 1.270 années-lumière !

Cliquez pour agrandir.

C'est CopernicCopernic qui le premier a eu l'idée de transposer la méthode dite de la parallaxe, utilisée depuis Hipparque à l'échelle du système solaire, à l'échelle des étoilesétoiles. Les tentatives en ce sens restèrent vaines jusqu'au début du XIX ième siècle, lorsque Bessel réussit le premier, en 1838, à mesurer la parallaxe de 61 Cygni.

La méthode est simple, il suffit de mesurer le changement de position apparent d'une étoile sur la sphère céleste au cours de l'année. Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, la simple mesure de l'angle p, la parallaxe, à deux positions sur l'orbiteorbite terrestre formant une base triangulaire, permet de connaître la distance de l'étoile à notre système solaire, si l'on connaît la distance moyenne Terre-SoleilSoleil, la fameuse Unité AstronomiqueUnité Astronomique (UA).

(Crédit : Société d'Astronomie de Rennes).

Toutefois, cette méthode ne fonctionne que pour des étoiles relativement proches, et non seulement elle perd en précision avec la distance, mais elle devient de plus en plus difficile à mesurer, car p devient de plus en plus petit. Il existe en fait toute une série de méthodes qui prennent le relais, en prenant appui les unes sur les autres, au fur et à mesure que l'on sonde l'espace profond. L'incertitude sur la valeur exacte des distances peu croître. Il est donc vital d'augmenter la précision sur les estimations de distances pour assurer de bonnes bases à tout l'édifice de l'astrophysique et de la cosmologiecosmologie.

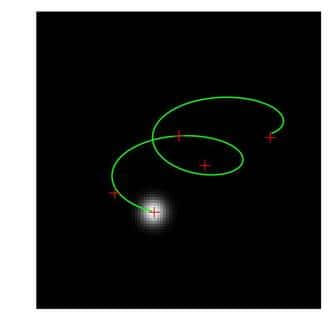

Position apparente de l’étoile GMR A dans l’amas ouvert de la nébuleuse d’Orion. Le changement de position au cours du temps de cette étoile est causé par la combinaison du mouvement de la Terre sur son orbite et celui, propre, de l’étoile. Il est particulièrement net. Notez aussi la pixellisation du détecteur, très probablement une caméra CCD (Crédit : Sandstrom et al., NRAO/AUI/NSF).

Or, en ce qui concerne par exemple la nébuleuse d'Orion et l'amas ouvert d'étoilesamas ouvert d'étoiles qu'il contient, l'erreur possible sur la distance de 1 .565 année-lumière était tout de même important, presque 17 % avant les dernières estimations que vient de fournir le VLBA. De fait, l'erreur commise a été de 20 % environ puisque qu'elle est maintenant estimée à 1.270 années-lumière à 6 % près.

Une mesure de parallaxe non plus dans le visible mais en radio

Cette nouvelle évaluation a fait de nouveau appel à la méthode de la parallaxe, mais avec une technologie indisponible du temps d'Hipparque et de Bessel : la synthèse d'ouverturesynthèse d'ouverture interférométrique dans le domaine des ondes radio.

Il s'agit d'enregistrer des ondes radio en provenance d'une région du ciel à l'aide de plusieurs télescopestélescopes répartis sur Terre. Dans le cas du VLBA, 10 radiotélescopesradiotélescopes entre Hawaï et les Caraïbes ont été utilisés. En faisant interférer les signaux de chacun de ceux-ci, on obtient la résolutionrésolution équivalente à un radiotélescope ayant un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui permet de former des images radio des centaines de fois plus fines et plus précises que celles fournies en optique par Hubble.

Cette correction de la mesure est beaucoup plus qu'un détail. Comme l'expliquent les auteurs de l'étude concernant l'amas de la nébuleuse d'Orion M42, Geoff Bower, Karin Sandstrom, J.E.G. Peek, Alberto Bolatto, et Richard Plambeck, tous de l'Université de Californie, à Berkeley, si la nébuleuse est plus proche, cela veut dire que les étoiles qui la composent sont moins brillantes que ce que l'on croyait.

En s'appuyant sur la théorie de l'évolutionthéorie de l'évolution stellaire, on en déduit qu'elles sont presque deux fois plus vieilles que ce que l'on pensait ! Cela a des répercussions sur la façon dont on analyse la formation des étoiles dans cette région de la GalaxieGalaxie et donc aussi sur la façon dont on comprend la naissance et l'évolution des étoiles dans d'autres régions de l'UniversUnivers.