au sommaire

La découverte d'une sexualité chez les plantes a bouleversé la botaniquebotanique. S'appuyant sur la découverte de Camerarius, le naturaliste Carl von Linné, que certains nommaient aussi le second Adam, décida d'utiliser le sexe comme principe classificateur, notamment le nombre d'étaminesétamines.

Carl von Linné opposait les plantes à mariages publics, celles portant des fleurs et des sexes visibles, aux plantes à mariages clandestins, comme les moussesmousses et les fougèresfougères, où les sexes ne sont pas apparents.

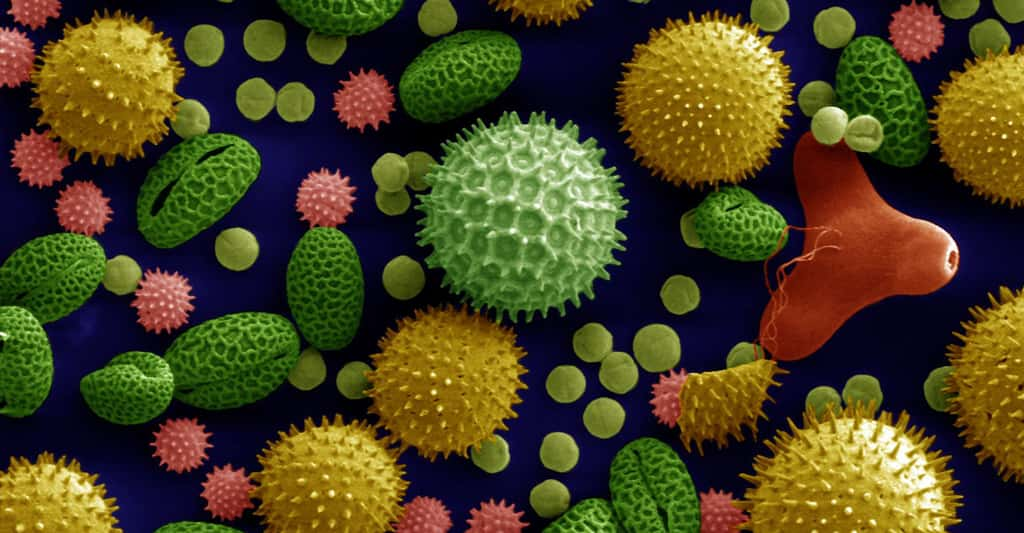

La reproduction sexuée chez les végétaux

Sa classification rapidement adoptée en Europe fit grand scandale à l'époque où il comparait l'étamine de la fleur au pénispénis et le stigmatestigmate à la vulvevulve ; il lui fut reproché un esprit de luxure et son système sexuel considéré comme lubrique fut condamné par nombre de ses contemporains.

Néanmoins, Linné fut l'un des premiers à souligner l'importance de la reproduction sexuée chez les végétaux. La classification moderne bénéficie des avancées de la biologie moléculairebiologie moléculaire.

Celle-ci, couplée à l'informatique, a remis en cause la classique distinction entre mono- et dicotylédonesdicotylédones et mis en évidence trois grandes catégories selon la reproduction (travaux du consortium APG, Angiosperm Phylogeny Group, publiés depuis 1997) :