au sommaire

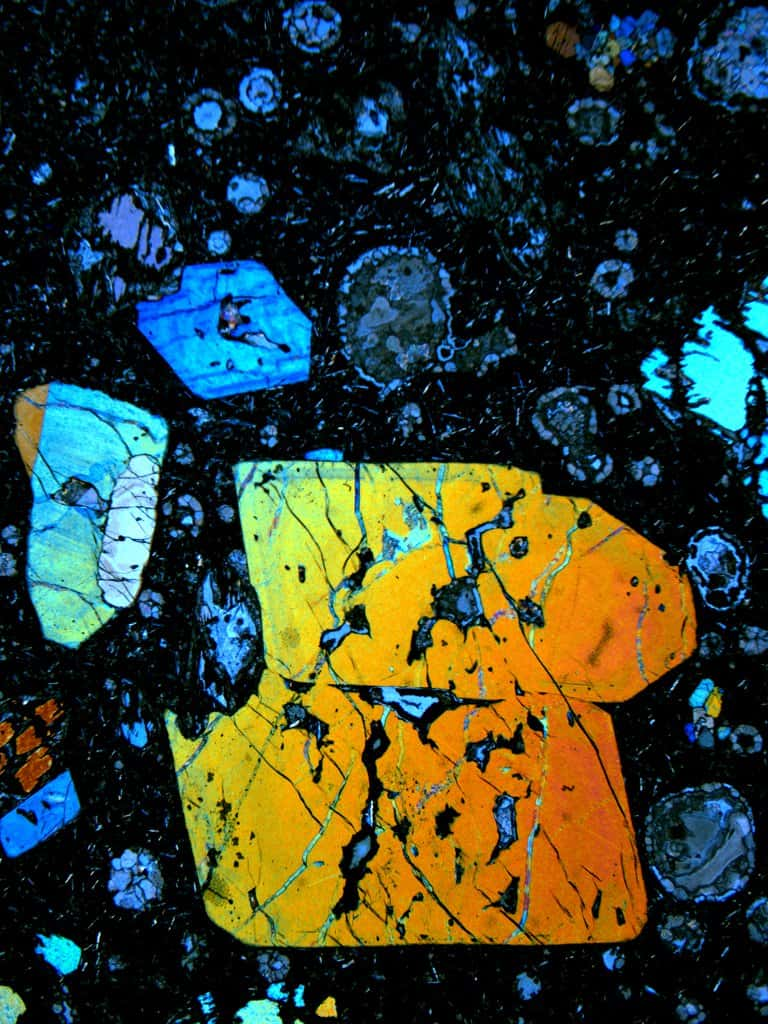

Des composés soufrés présents dans ce cristal d'olivine ont fourni de précieuses informations sur le recyclage des croûtes océaniques archéennes, donc vieilles de plus de 2,45 milliards d'années. La surface réelle du détail du cristal à l’image est de 8,5 mm de haut et de 7 mm de large. © J.M.D. Day

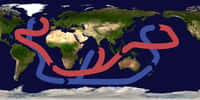

La vie des plaques tectoniques océaniques est ainsi faite : elles s'agrandissent au niveau des dorsales océaniques (ou rides médio-océaniques), et disparaissent pour la plupart dans les profondeurs de la Terre lors de subduction, dans une direction à l'opposé du site qui les a vu naître. De nombreuses questions subsistent quant au devenir des « vieilles » croûtes terrestres dans le manteaumanteau, surtout en ce qui concerne leur recyclage. Par exemple, nous ne savons pas combien de temps il faut pour qu'un composé chimique puisse revenir en surface après sa disparition en profondeur.

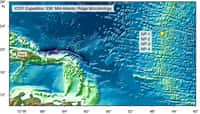

Des modèles informatiques ont estimé ce paramètre, mais les résultats fournis restent, quoi qu'on en dise, théoriques. Rien ne vaut des preuves bien concrètes, comme celles que Rita Cabral de l'université de Boston (États-Unis) vient de présenter dans la revue Nature, avec l'aide de plusieurs collaborateurs. Les précieux indices ont été découverts sur l'île de Mangaia (archipelarchipel des îles Cook du Sud, dans le Pacifique), dans des roches volcaniques vieilles de 20 millions d'années. Elles ont certes été altérées par les intempéries depuis, mais cela n'a pas d'importance dans le cadre de cette étude.

En effet, les minérauxminéraux soufrés recherchés étaient enchâssés dans des cristaux d’olivine particulièrement résistants à l'épreuve du temps. Ils se sont formés à plusieurs kilomètres de profondeur, avant d'être emmenés vers la surface, puis éjectés lors d'une éruption volcanique. L'astuce, c'est que ce voyage n'a pas altéré leur composition d'origine, ni les restes d'une croûte océaniquecroûte océanique âgés de 2,45 milliards d'années qu'ils contiennent !

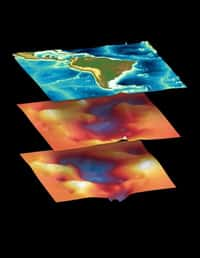

L'île de Mangaia s'est formée sur un point chaud volcanique. Ainsi, les restes de la croûte océanique archéenne trouvés sur place ont voyagé plusieurs centaines de kilomètres dans le manteau avant d'arriver là, leur point de départ étant une zone de subduction. © Nasa, DP

Des roches formées avant l’avènement de la photosynthèse

Comment être certain que ce sont des restes d'une croûte océanique ? C'est simple, les échantillons ont affiché des concentrations anormalement basses de l'isotope 33 du soufre, par rapport aux valeurs mesurées dans les croûtes terrestrescroûtes terrestres actuelles. Des processus biologiques pourraient expliquer ce résultat, si l'on avait trouvé de trop grandes concentrations de soufresoufre 34, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, les roches doivent bien avoir une origine géologique et renfermer des restes d'une ancienne lithosphèrelithosphère terrestre.

Comment savoir que celle-ci a coulé voilà 2,45 milliards d'années ? Tout simplement, parce que l'atmosphèreatmosphère n'était pas encore riche en oxygène à l'époque, la photosynthèse n'en étant qu'à ses débuts. Conséquence directe, il n'y avait pas non plus de couche d'ozonecouche d'ozone. La lumièrelumière solaire pouvait donc causer des réactions chimiquesréactions chimiques à la surface de la Terre, provoquant l'apparition de grandes quantités de soufre 33.

Une dernière conclusion peut être tirée de cette étude : le recyclage des croûtes terrestres est un processus lent et non violent. En effet, les roches riches en soufre 33 ont dû rester intactes durant de très longues périodes pour que cet isotopeisotope puisse nous parvenir en l'état. Selon les auteurs, le manteau terrestre pourrait abriter « un véritable cimetière d'anciennes plaques tectoniquesplaques tectoniques ».