Le fossile incroyablement bien préservé d’une étoile de mer de 480 millions d’années pourrait constituer un chaînon manquant essentiel dans l’évolution des animaux marins.

au sommaire

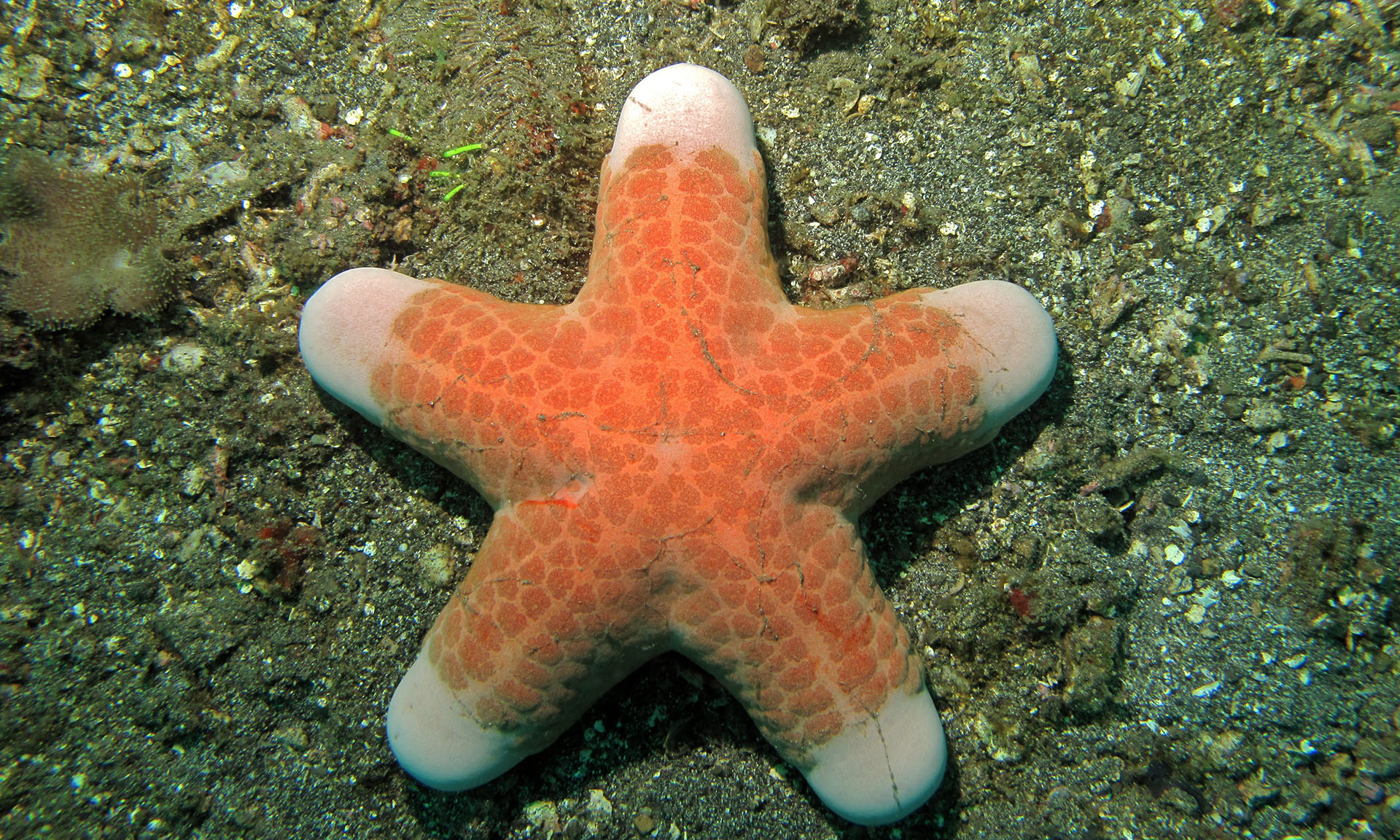

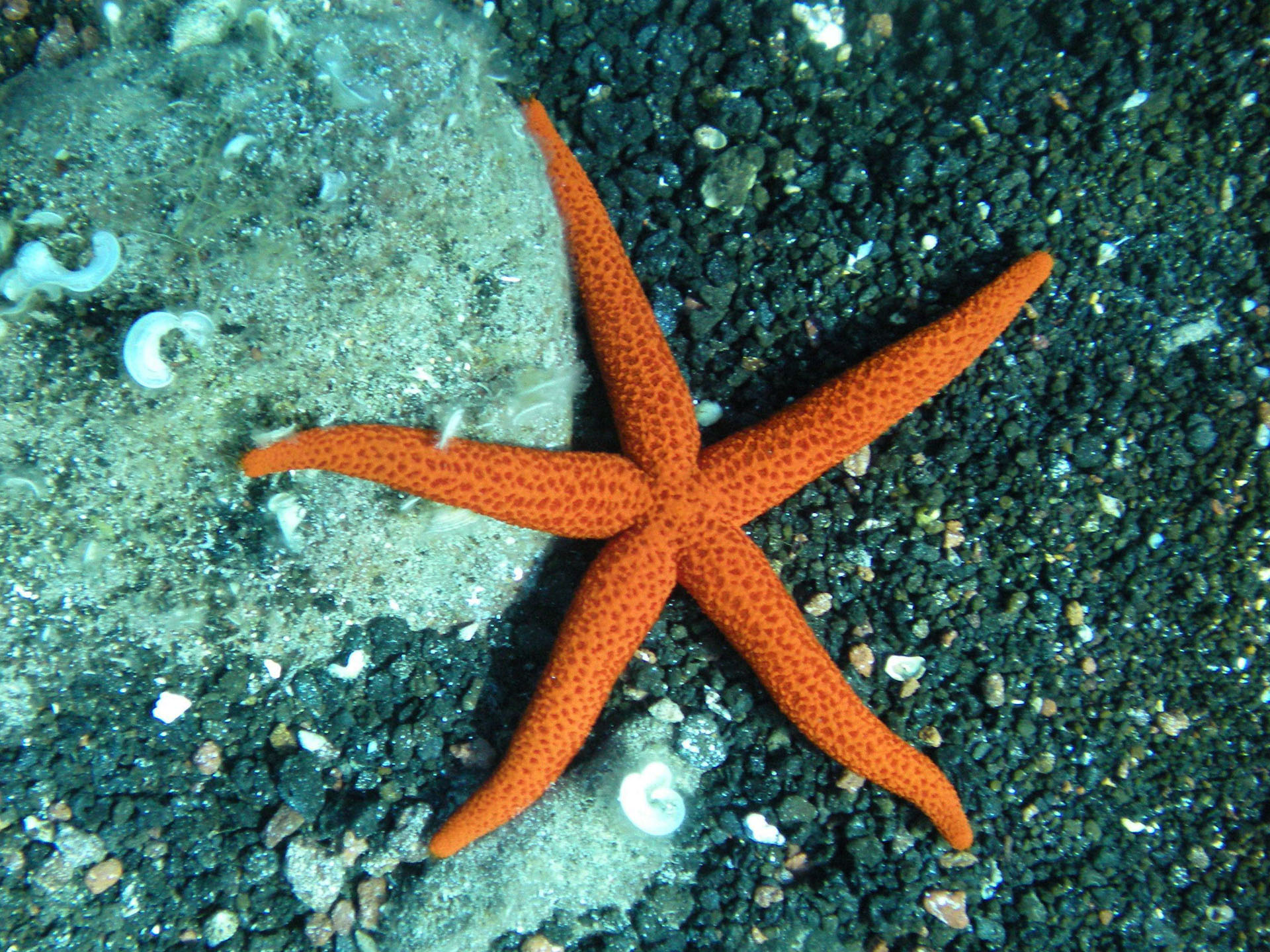

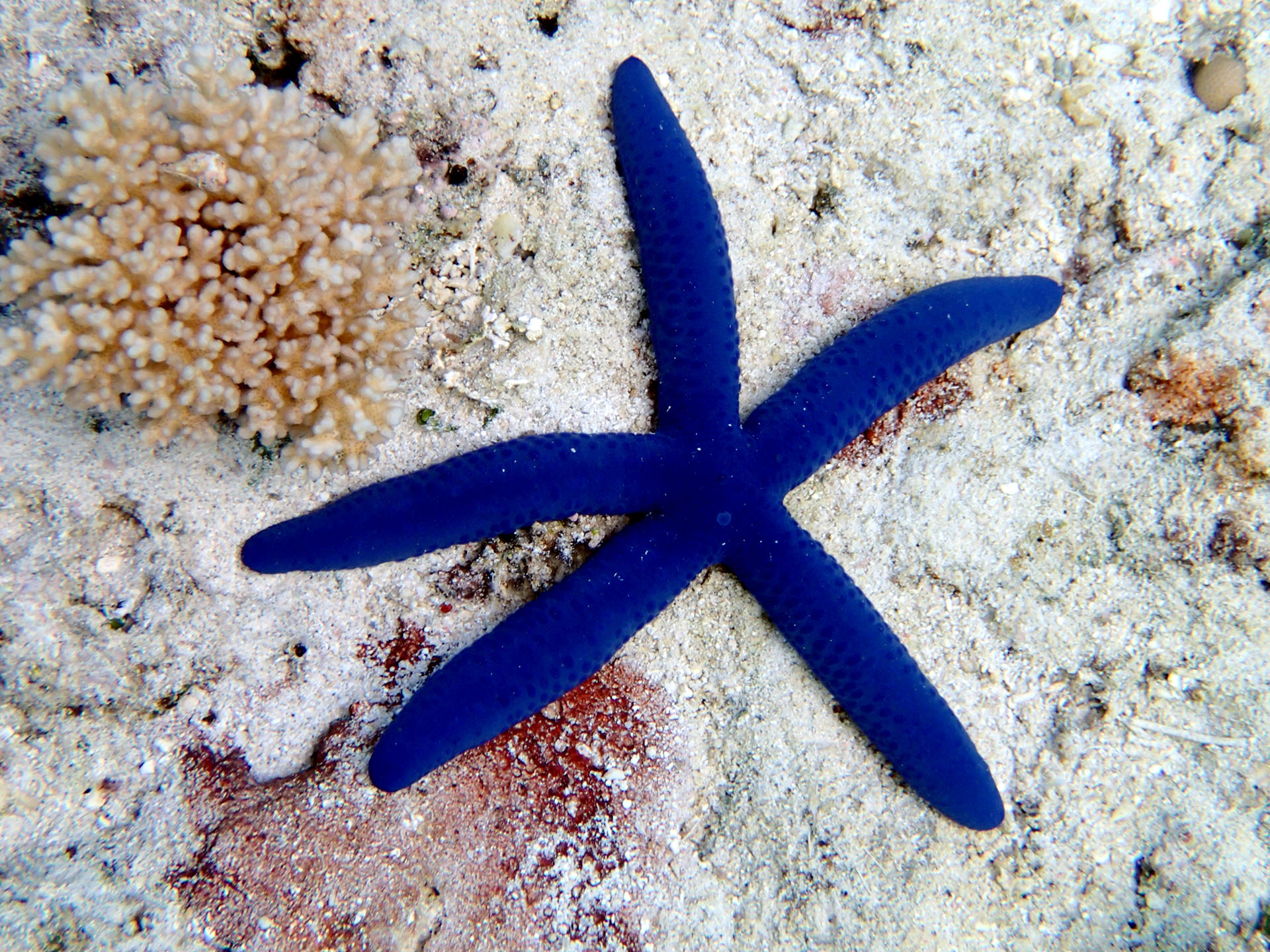

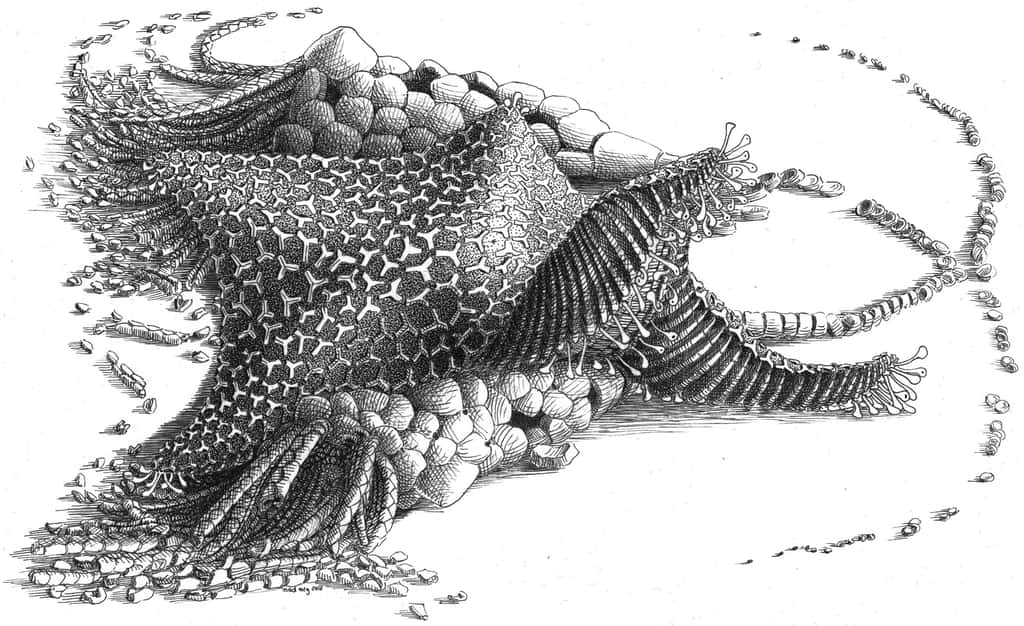

C'est un fossile exceptionnel qu'ont mis au jour des chercheurs de l'université de Cambridge (Royaume-Uni) : un ancêtre de l'étoileétoile de mer qui serait âgé de 480 millions d'années, à une époque où les océans étaient encore vides de poissons. La Terre est alors en pleine période d'explosion du vivant, appelée « Grande biodiversification ordovicienne », qui voit apparaître de nombreuses espèces animales. Des espèces étranges qui ont pour la plupart été décimées avec l'extinction massive de la fin de l'Ordovicien. « Si vous aviez plongé sous la mer à cette époque, vous n'auriez rencontré pratiquement aucun animal connu. Excepté l'étoile de mer qui est l'un des rares animaux modernes datant de cette période », confirme Aaron Hunter, principal auteur de l'étude parue dans Biology Letters.

17 ans pour percer les mystères du fossile

L'origine de l’étoile de mer fait l'objet de débats chez les biologistes depuis des décennies. Ces animaux très fragiles sont en grande partie constitués de parties molles qui se conservent peu ; seule une poignée de fossiles de Somasteroidea (ancêtres des étoiles de mer) ont été découverts. Trouver un fossile aussi bien préservé est donc très exceptionnel, atteste Aaron Hunter. « La structure du fossile est tellement complexe et riche en détails qu'il nous a fallu 17 ans avant d'en comprendre la signification ». Le fossile a en effet été découvert en 2003 dans la formation de Fezouata, au sud du Maroc, parfois surnommée le « Pompéi de la paléontologiepaléontologie ». Ce dépôt d'argilesargiles, qui date du début de l'Ordovicien, offre un aperçu unique des formes de vie de cette période. On y a notamment découvert des alguesalgues, spongiaires, cnidairescnidaires, trilobites, arthropodes primitifs ou encore des anomalocarides géantes.

L’énigme des étoiles de mer à cinq bras

Cette étoile de mer primitive, nommée Cantabrigiaster, possède 40 % des caractéristiques des étoiles de mer modernes. Il s'agit plutôt d'une sorte d'hybridehybride entre l'étoile de mer et le crinoïde, qui appartiennent tous deux aux échinodermes (une classe qui comprend aussi les oursinsoursins ou les concombres de merconcombres de mer). Ce n'est pas une plante mais un animal sédentaire qui utilisait ses bras pour filtrer l'eau et capturer ses proies, un peu comme une anémone de mer (qui elle appartient à l'ordre des cnidaires).

Les chercheurs ont comparé la morphologiemorphologie de l'animal avec celui de centaines d'autres fossiles d'échinodermeséchinodermes et autres espèces approchantes, et conclu que Cantabrigiaster est la forme la plus primitive d'astéries jamais trouvée. « Elle constitue le chaînon manquantchaînon manquant vers les étoiles de mer modernes que nous connaissons », atteste Aaron Hunter. Au fil du temps, l'étoile de mer a sans doute « retourné » ses bras pour faire face au sol et se nourrir de sédimentssédiments, et ainsi se détacher du rocher. « Nous essayons à présent de savoir pourquoi l'étoile de mer a adopté une structure unique à cinq bras. Peut-être que cette forme lui confère une certaine stabilité, mais on ne sait pas encore pourquoi », note Aaron Hunter.

Les étoiles de mer : des prédatrices insoupçonnées

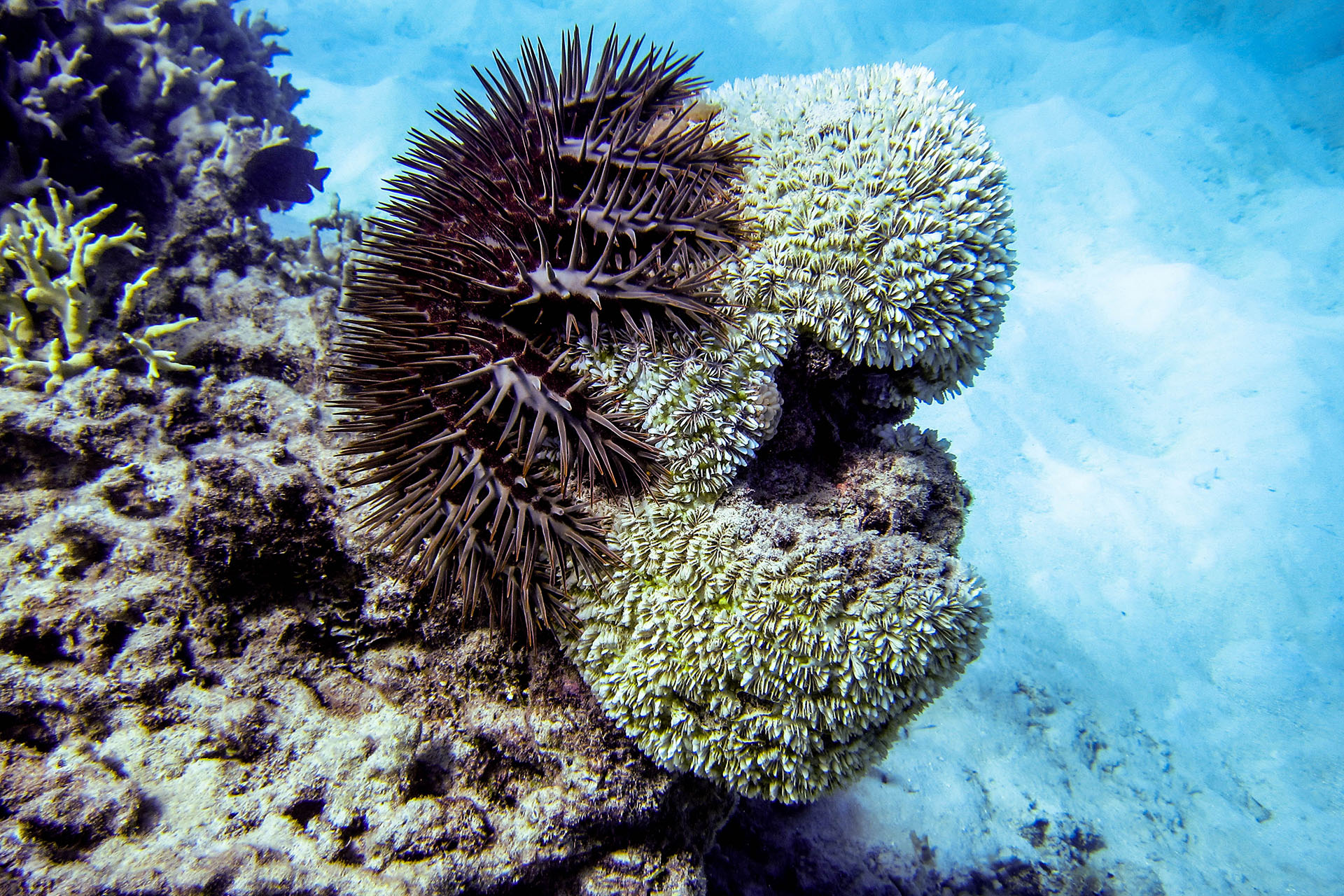

Elle a plusieurs surnoms : couronne du Christ, couronne d'épines ou coussin de belle-mère... Il s'agit de l'acanthaster pourpre, scientifiquement nommée Acanthaster planci, une étoileétoile de mer aux couleurscouleurs vives qui évolue dans les écosystèmesécosystèmes tropicaux du bassin Indo-Pacifique. Elle est crainte de nombreuses espècesespèces, en raison de ses piquants venimeuxvenimeux qu'elle peut orienter pour en optimiser l'angle de pénétration. Chez l'humain, son venin peut provoquer des symptômessymptômes légers comme des frissons ou des nausées, mais aussi des réactions potentiellement dangereuses : convulsionsconvulsions, paralysie, choc anaphylactiquechoc anaphylactique...

L'acanthaster pourpre consomme principalement les polypes du corailcorail. Devenue une espèce invasiveespèce invasive dans certaines régions, elle peut détruire le corail sans lui laisser le temps de se réparer. Et ainsi mettre en danger des écosystèmes coralliens.

© Ryan McMinds, Creative Commons Attribution 2.0 Generic