au sommaire

La première source de rayons X en dehors du Système solaire a été découverte par le prix Nobel de physique Riccardo Giacconi et son équipe en 1962, à l'aide d'un détecteur embarqué à bord d'une fuséefusée. Elle a été nommée Scorpius X-1 et l'on sait maintenant qu'il s'agit d'une étoile double contenant un astre compact, en l'occurrence une étoile à neutrons. On peut faire débuter l'astronomie X à cette découverte, bien que des développements embryonnaires de cette branche de l'astronomie étaient déjà en cours depuis les années 1920. Cette science va vraiment prendre son essor avec les satellites des années 1970, comme Uhuru et surtout Einstein, le premier à fournir de l'imagerie X. Il fallait en effet s'affranchir de l'atmosphèreatmosphère qui absorbe ce type de rayonnement.

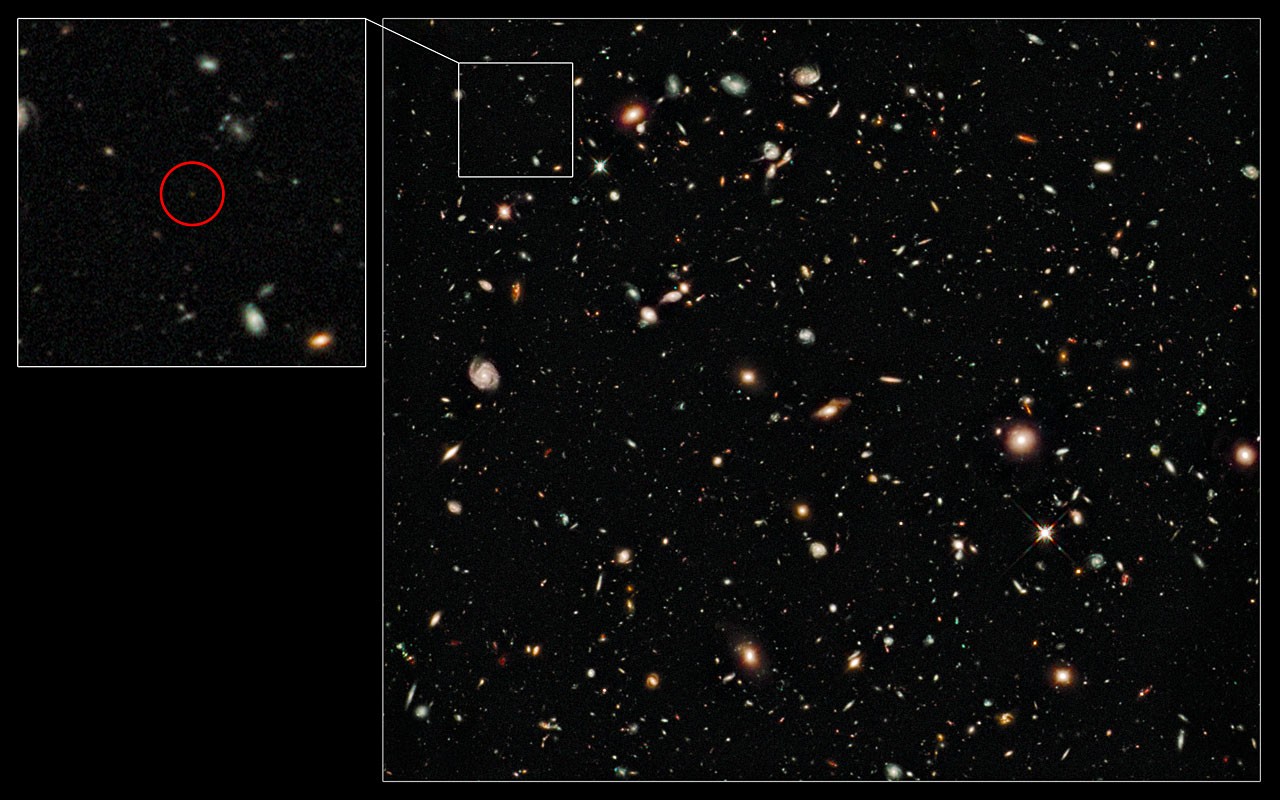

De nos jours, des télescopestélescopes en orbiteorbite, comme ChandraChandra, de la NasaNasa, et XMM Newton, de l'Esa, ont permis de fabuleuses découvertes en ouvrant largement la fenêtrefenêtre observationnelle des rayons X. Leur successeur, Athena, devrait faire encore mieux. Mais les instruments actuels nous réservent encore des surprises. Une preuve vient d'en être donnée avec la publication sur arXiv d'un article exposant les travaux d'un groupe d'astrophysiciensastrophysiciens états-uniens de l'University of Michigan's College of Literature, Science, and the Arts (LSA).

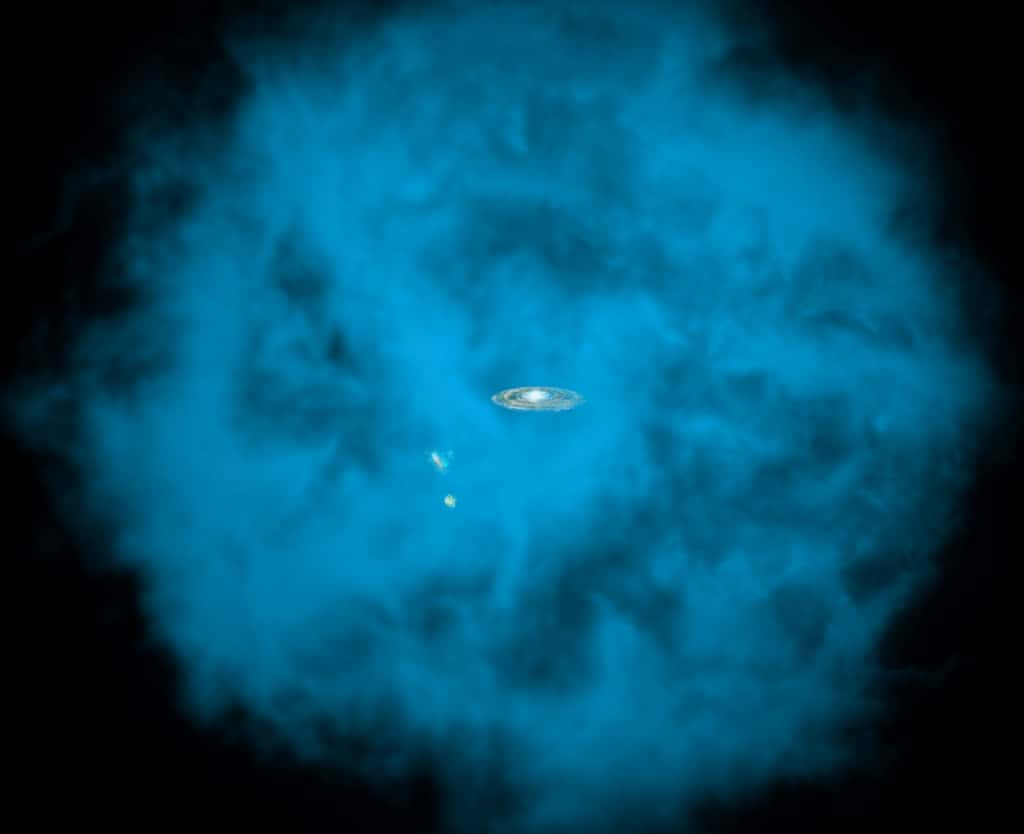

Une vue d'artiste de la Voie lactée et des deux galaxies naines que sont les nuages de Magellan plongés dans un halo plasma chaud à plusieurs millions de degrés et qui rayonne dans le domaine des rayons X. © Nasa, CXC, M. Weiss, Ohio State, A. Gupta et al.

Le halo tourne à 180 km/s

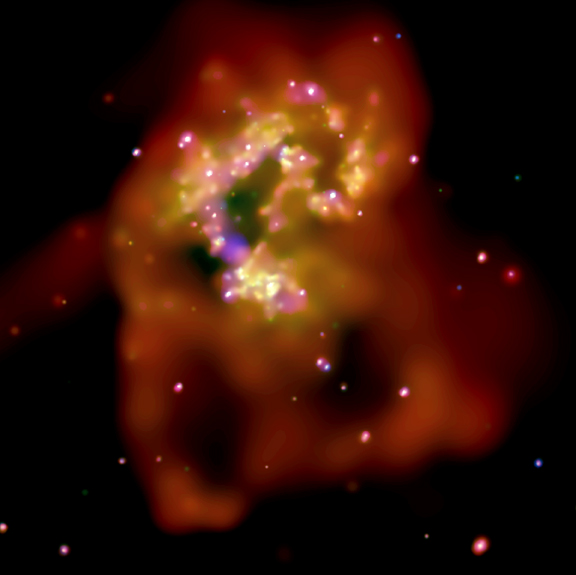

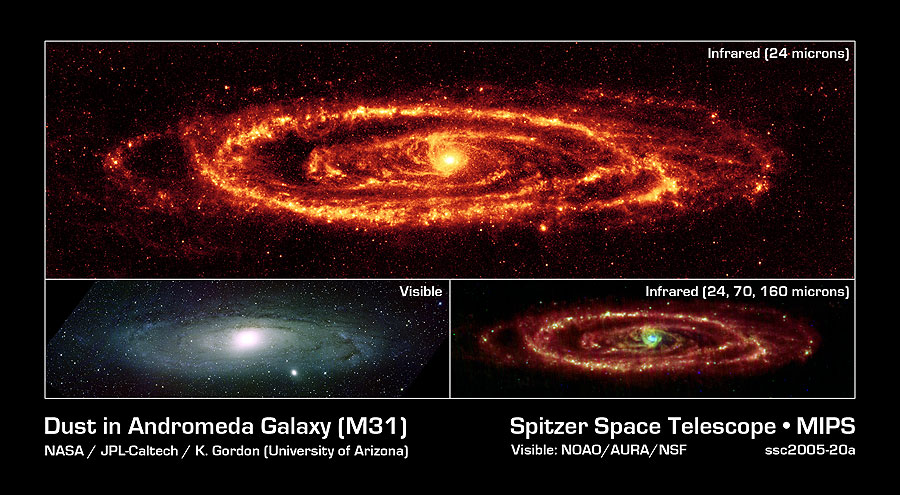

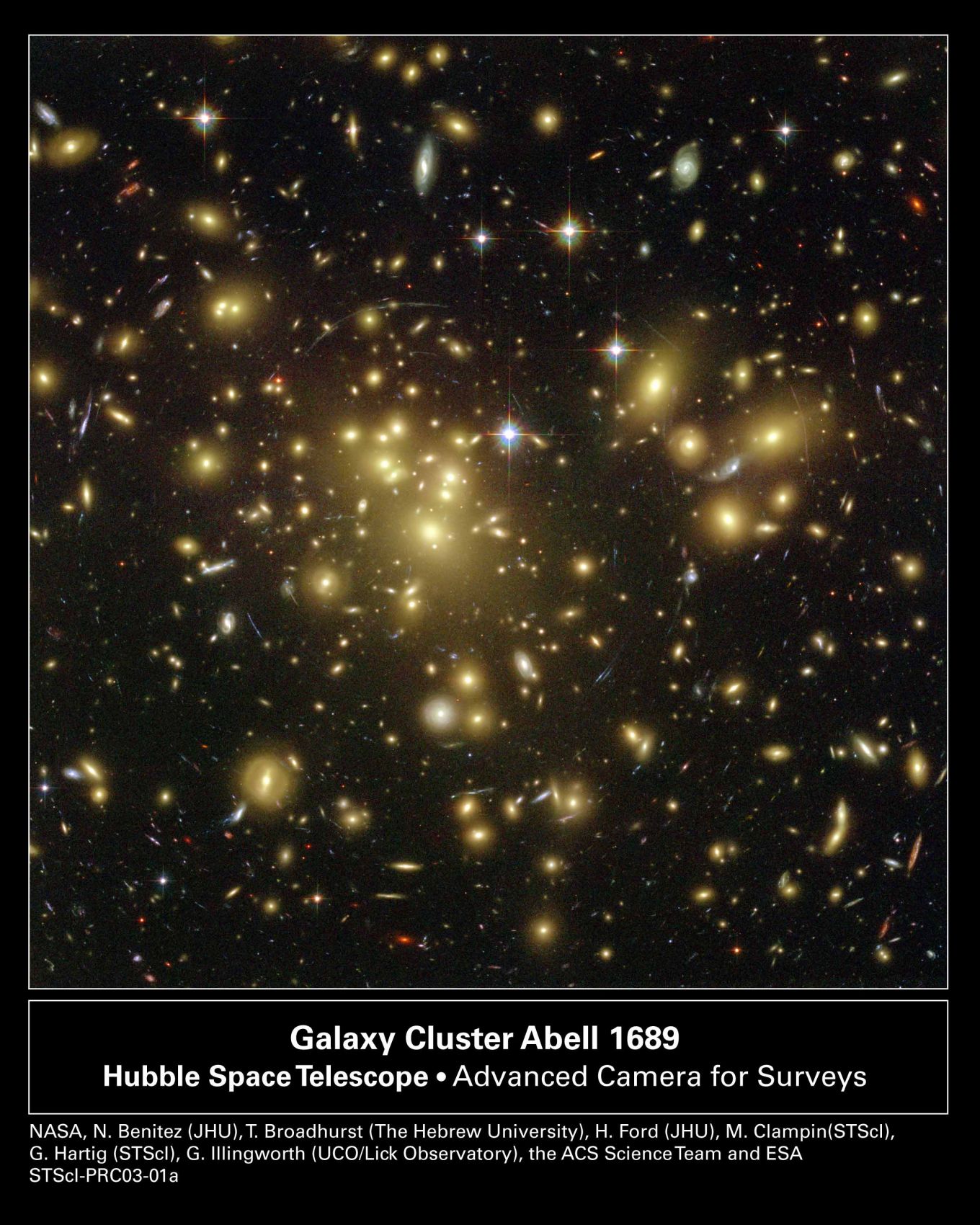

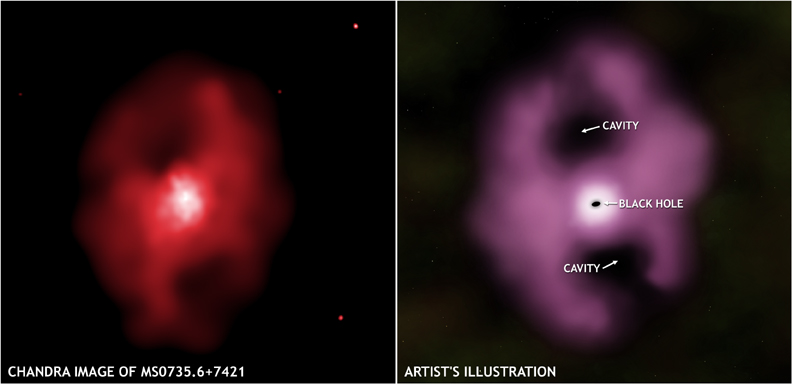

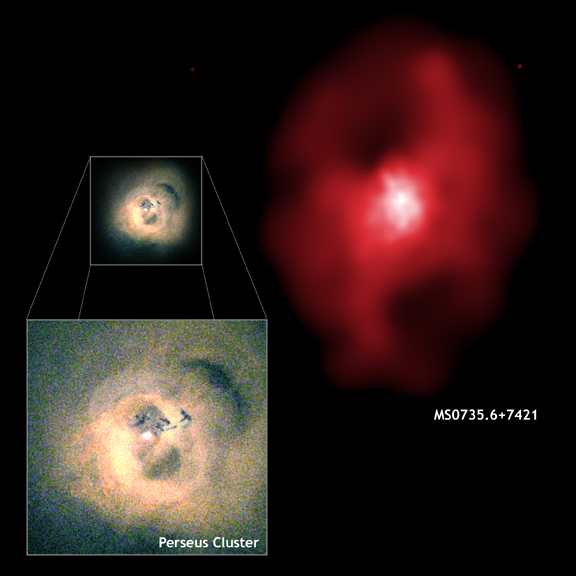

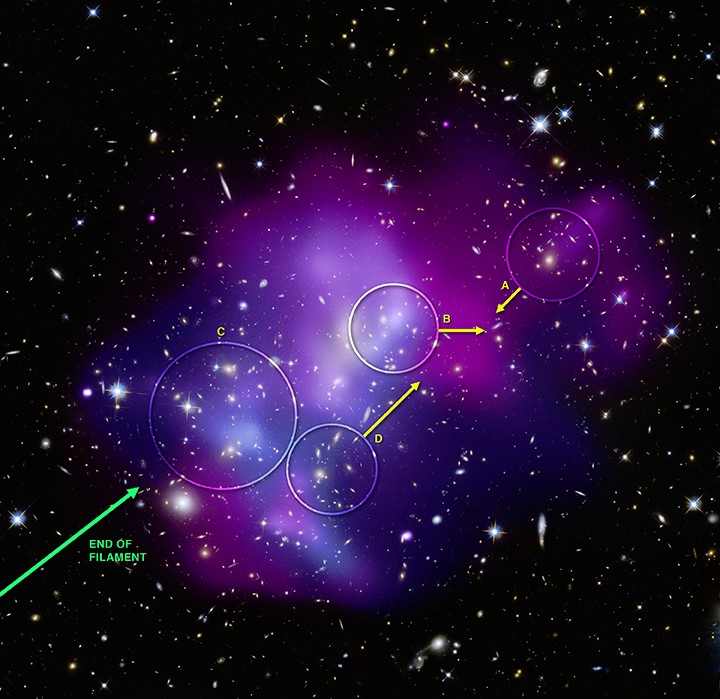

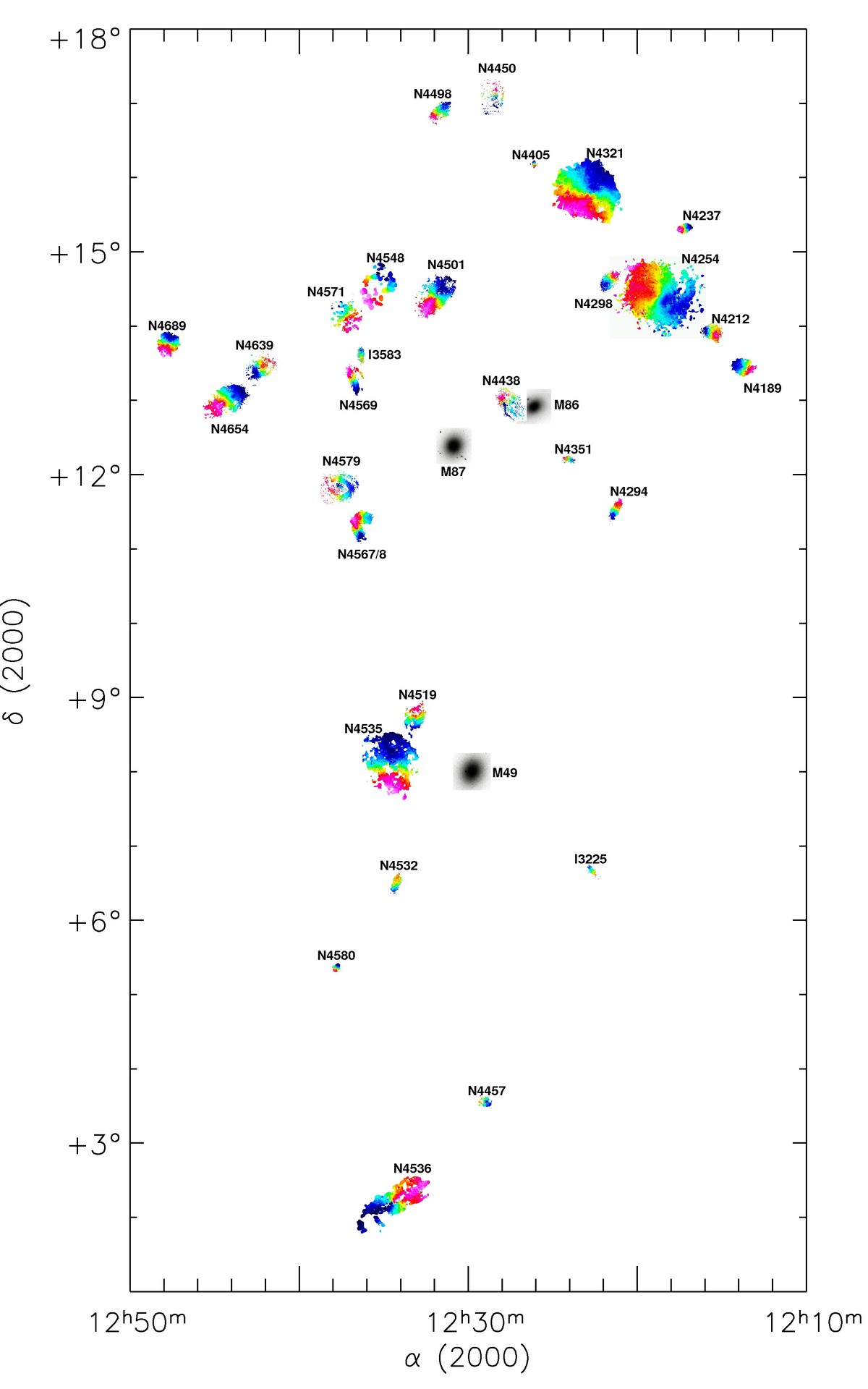

Les amas de galaxiesamas de galaxies sont plongés dans un plasma chaud, à plusieurs millions degrés, repérable par ses émissionsémissions dans le domaine des rayons X. Il existe également un vaste halo de plasma, quasiment sphérique, autour de la Voie lactéeVoie lactée, contenant une quantité de matièrematière baryonique à peu près équivalente à celle du disque galactique, ce qui se déduit de sa luminositéluminosité et de son extension.

L'existence de ce halo, qui provient de l'accrétionaccrétion de la matière normale contenue dans le milieu intergalactique, est une prévision basique des scénarios de formation des galaxies développés dans le cadre du modèle cosmologique standardmodèle cosmologique standard avec de la matière noirematière noire et une authentique constante cosmologiqueconstante cosmologique. Mais, jusqu'ici, l'idée était que ce halo, contrairement au disque de notre Galaxie, n'était pas en rotation, ou peu s'en faut.

On se trompait. En étudiant de plus près les archives des observations du télescope XMM NewtonNewton, les chercheurs ont mesuré l'effet Doppler au niveau des raies d'absorptionabsorption d'atomesatomes d'oxygèneoxygène ionisés présents dans le halo, mais observés sur le fond du rayonnement provenant de noyaux actifs de galaxiesnoyaux actifs de galaxies, de quasarsquasars donc. Les décalages vers le rougedécalages vers le rouge et le bleu des longueurs d'ondelongueurs d'onde de ces raies indiquent les mouvementsmouvements de ces atomes et donc de la la matière qu'il contient.

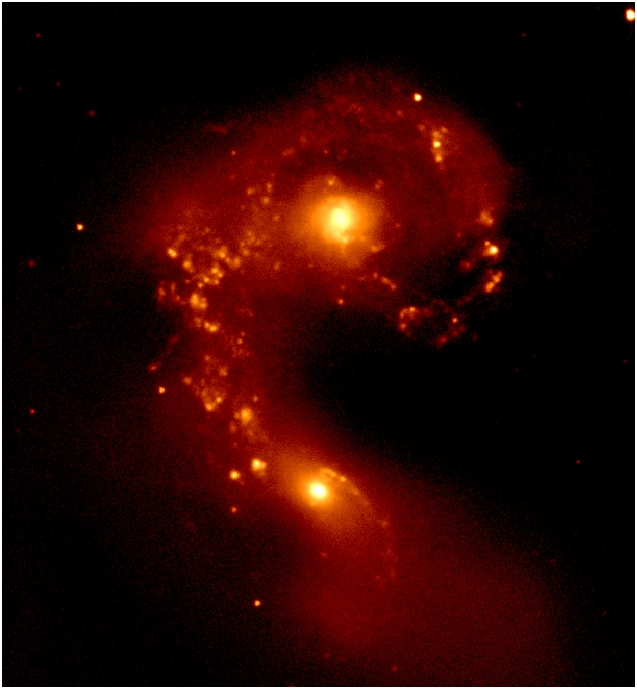

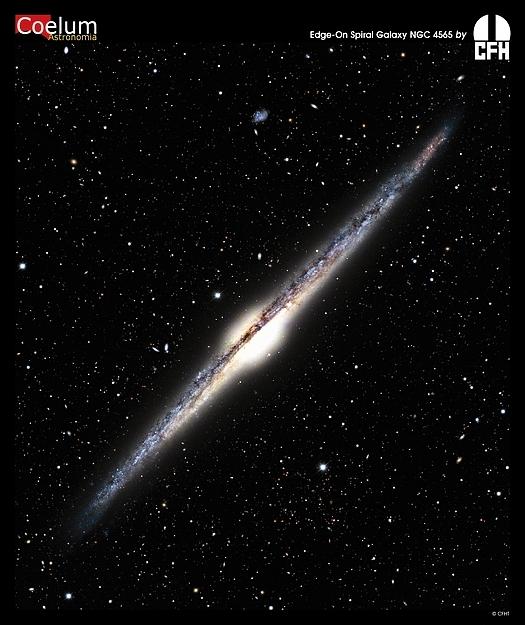

Deux résultats surprenants : le halo tourne presque aussi vite que le disque de la Voie lactée et aussi dans la même direction. La découverte est d'importance car elle donne des éléments supplémentaires pour comprendre comment s'est formée notre Galaxie spiraleGalaxie spirale et donc, indirectement, d'autres galaxies similaires. Dans le cas de l'origine du Système solaire, d'ailleurs, ce sont précisément des mesures des orbites des planètes qui ont mis sur la voie de la théorie de la nébuleusenébuleuse primitive s'effondrant pour donner un disque protoplanétairedisque protoplanétaire.

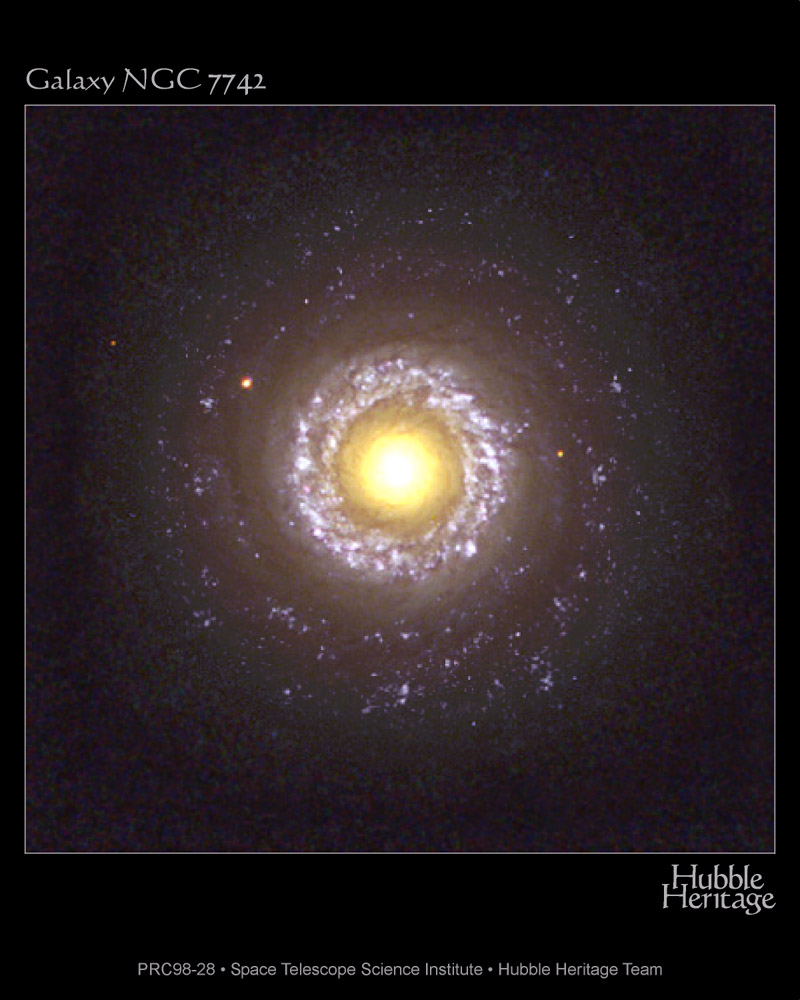

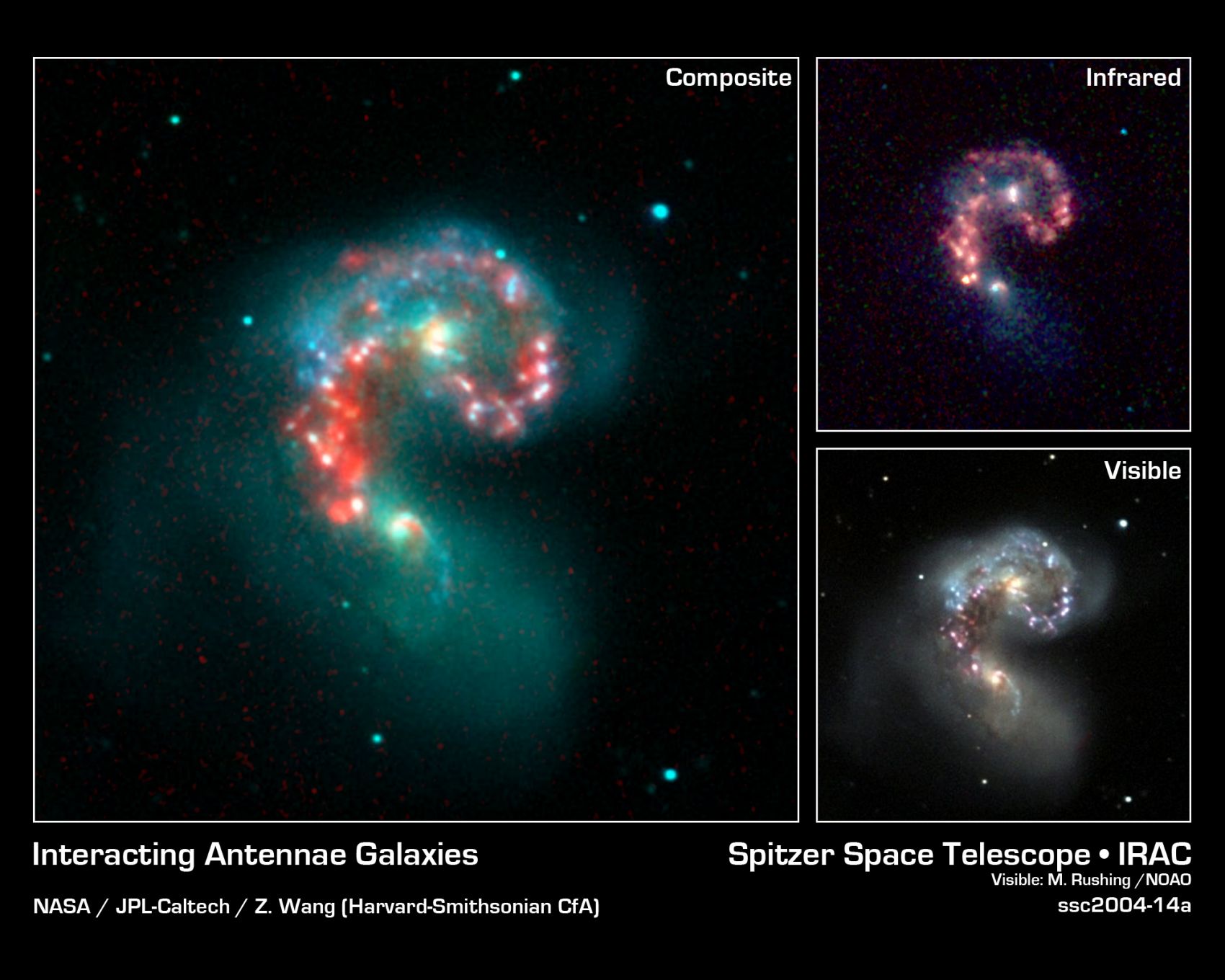

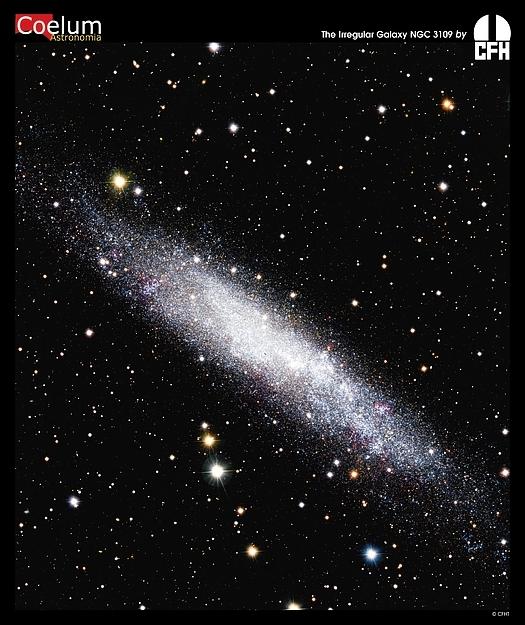

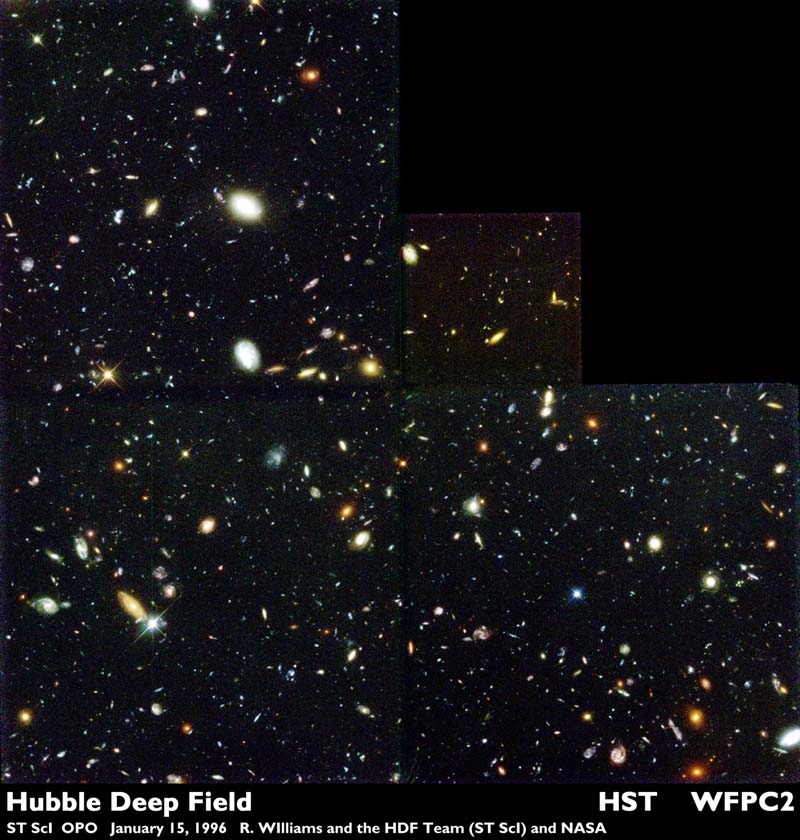

Galaxies et amas de galaxies

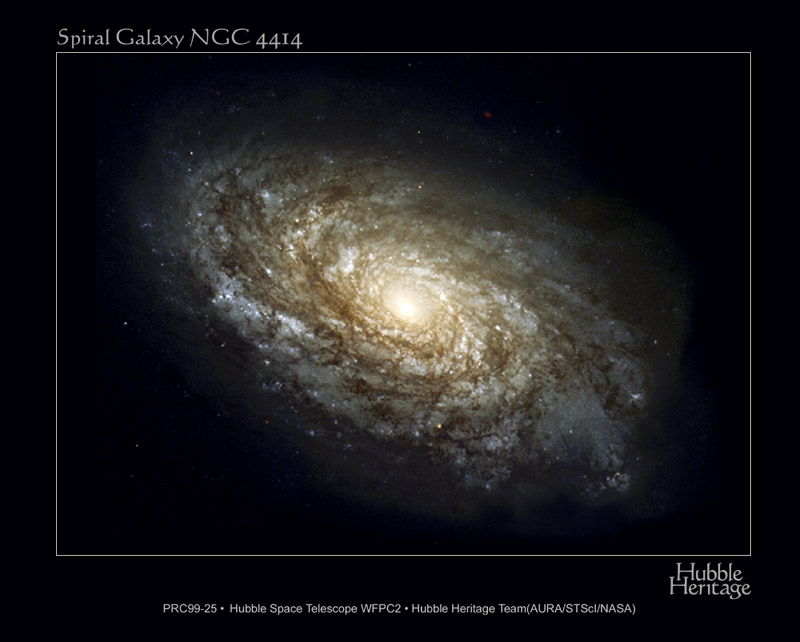

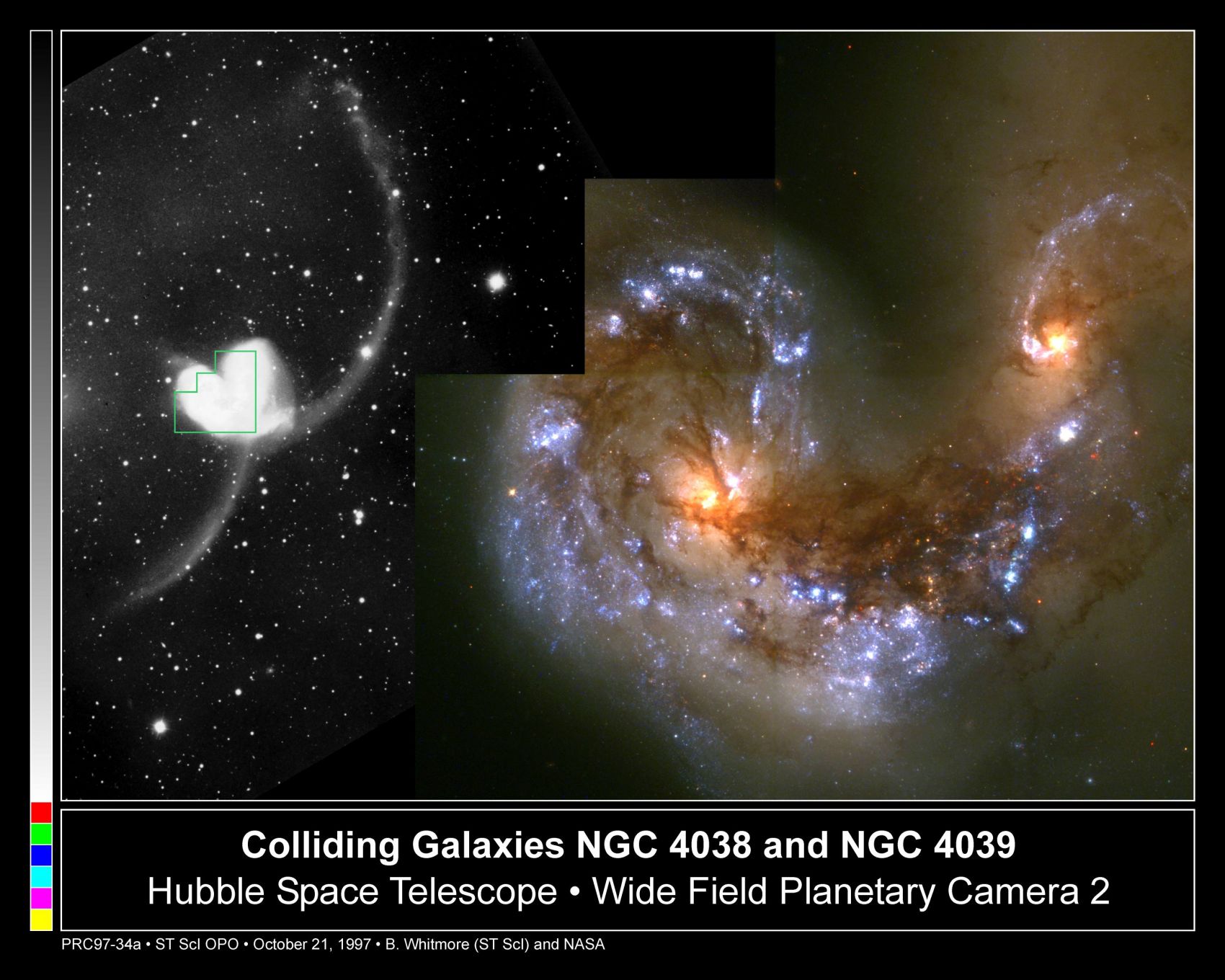

La distance de cette galaxiegalaxie a été mesurée précisément grâce aux CéphéidesCéphéides qu'on y observe. Elle est située à 108 millions d'années-lumièreannées-lumière. (photo HST, APOD 27/05/1999).