au sommaire

À l'occasion d'une interview organisée par le magazine The Economist, le milliardaire russe Iouri Milner -- qui, au passage, finance le projet Breakthrough Listen visant à aider la recherche d'intelligenceintelligence extraterrestre et aussi le programme Breakthrough Starshot qui, lui, veut préparer les premières sondes d'explorationsondes d'exploration du système voisin Alpha du Centaure -- s'est dit très intéressé pour envoyer une mission sur (ou autour) d'EnceladeEncelade.

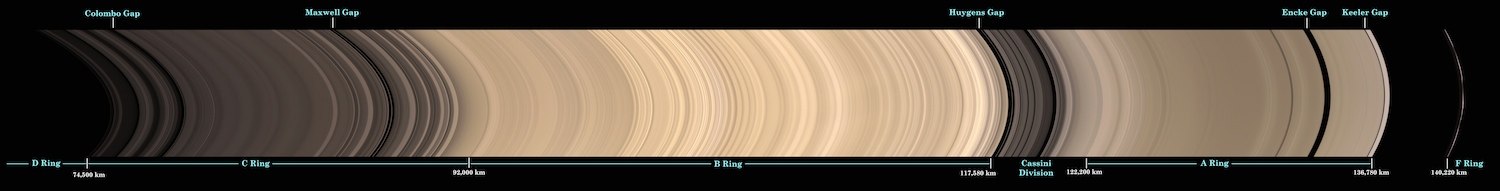

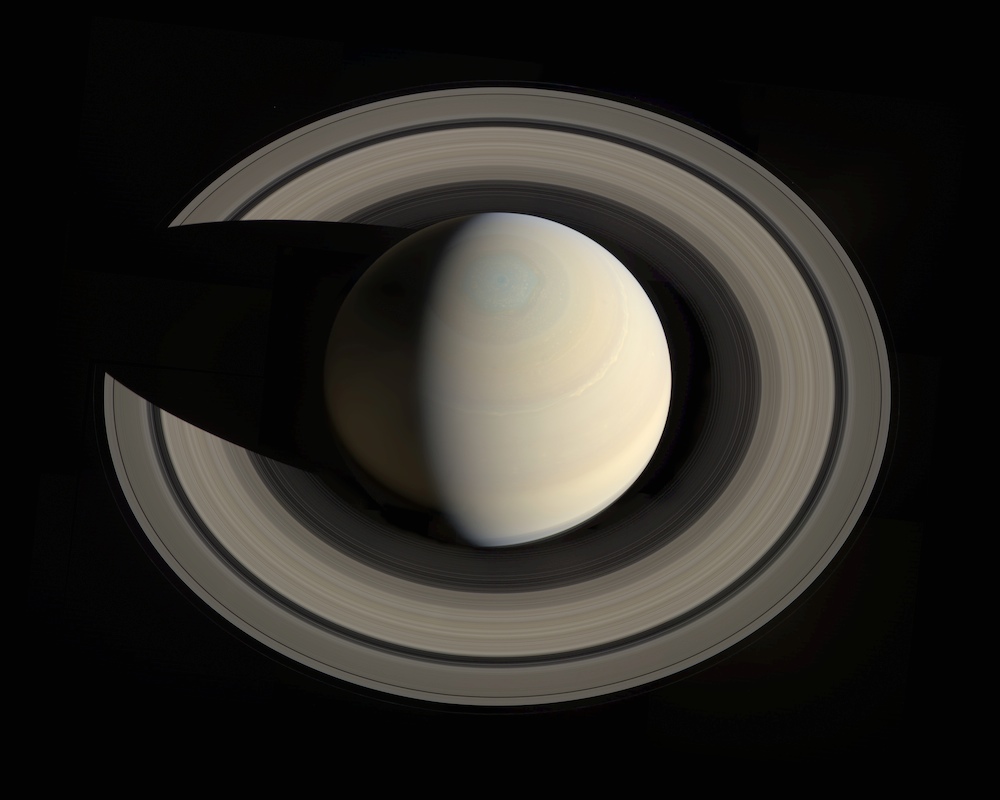

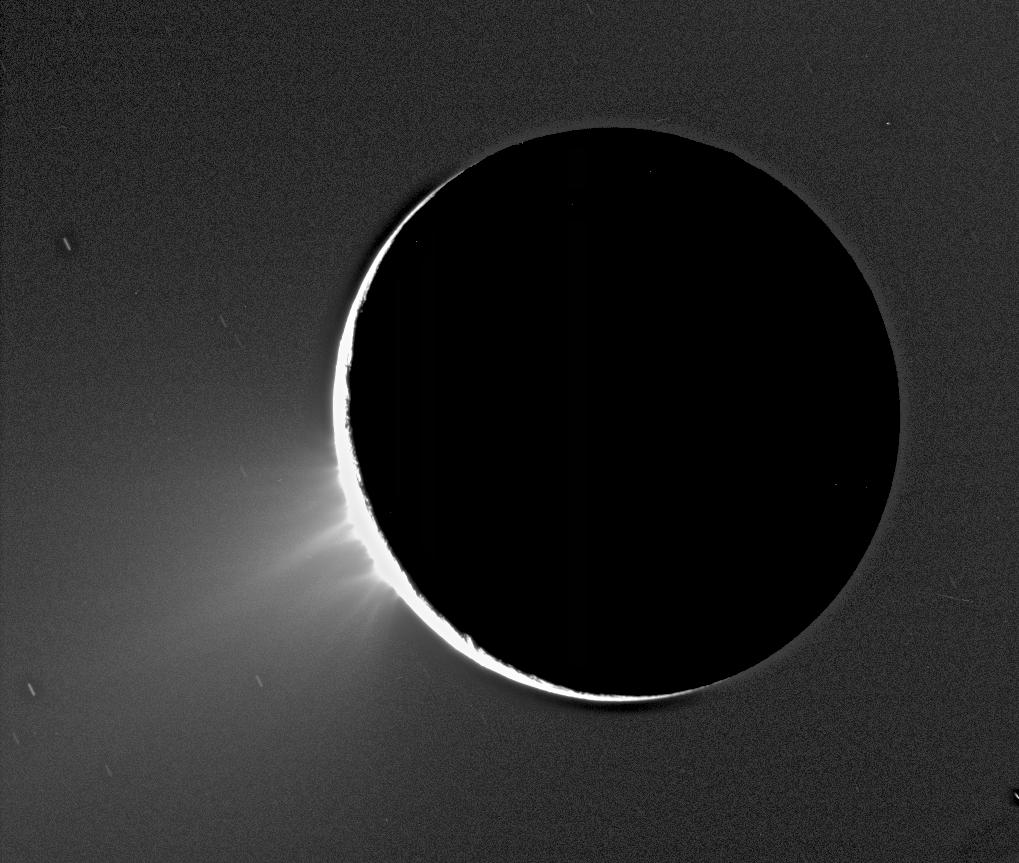

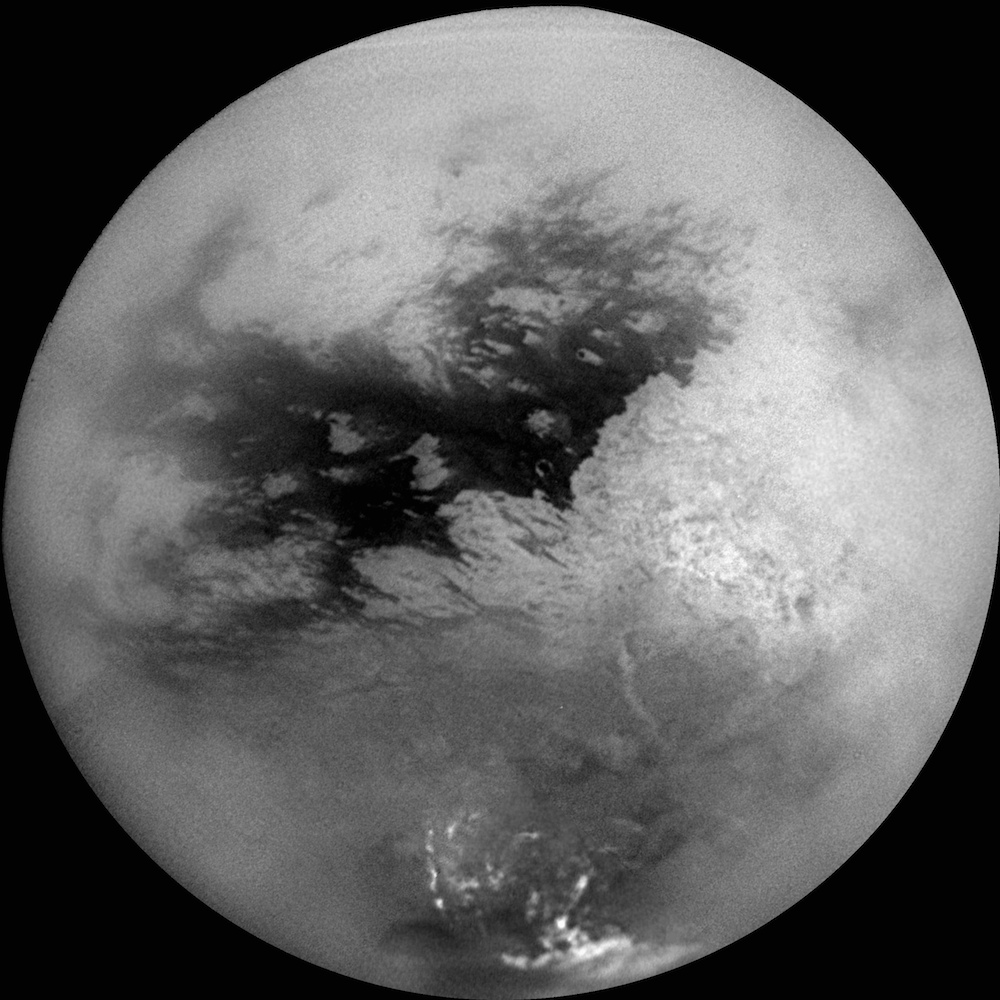

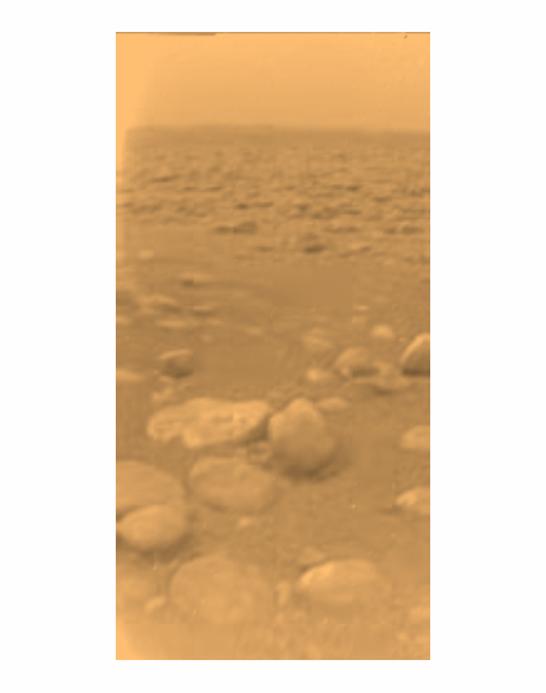

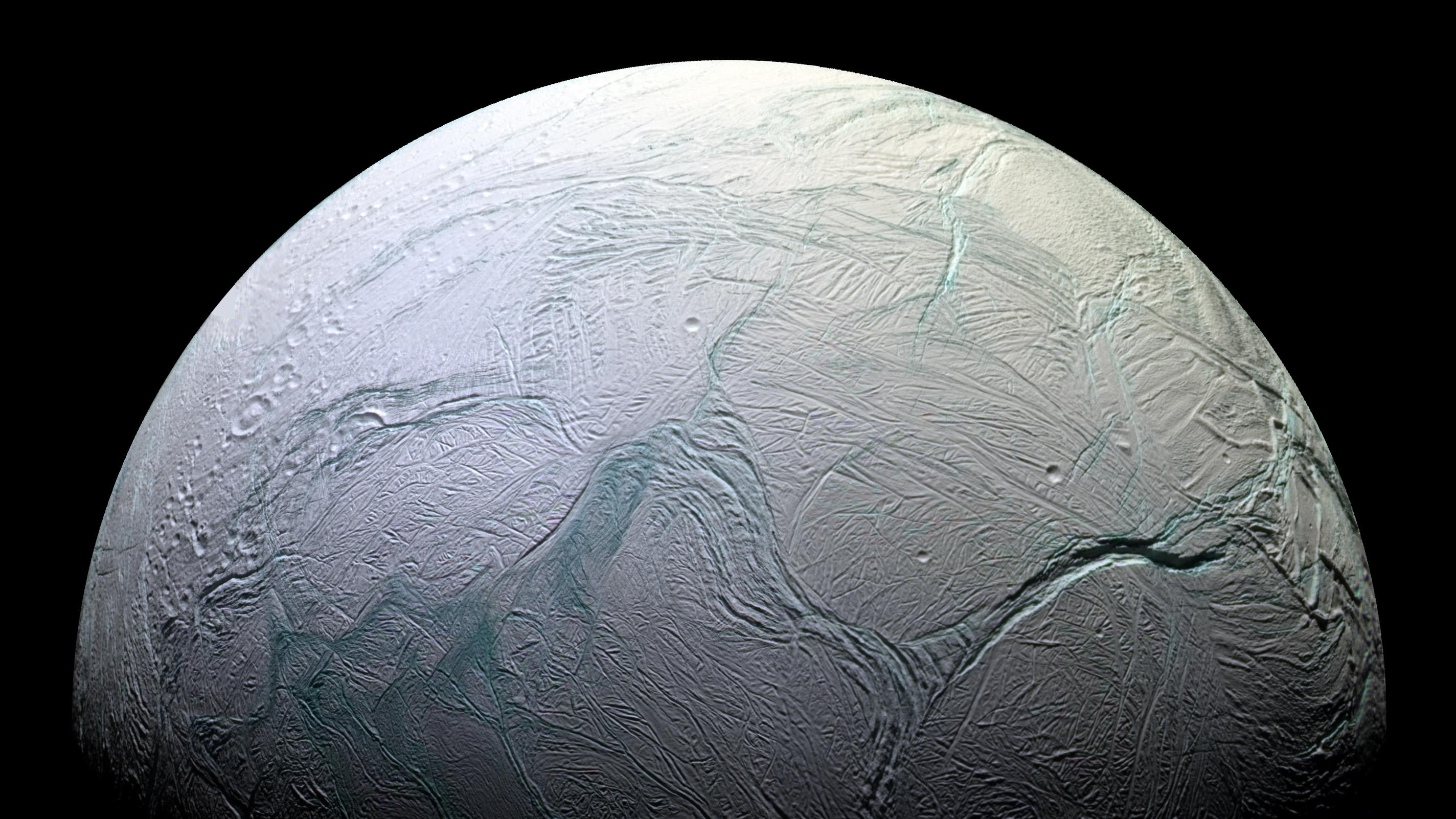

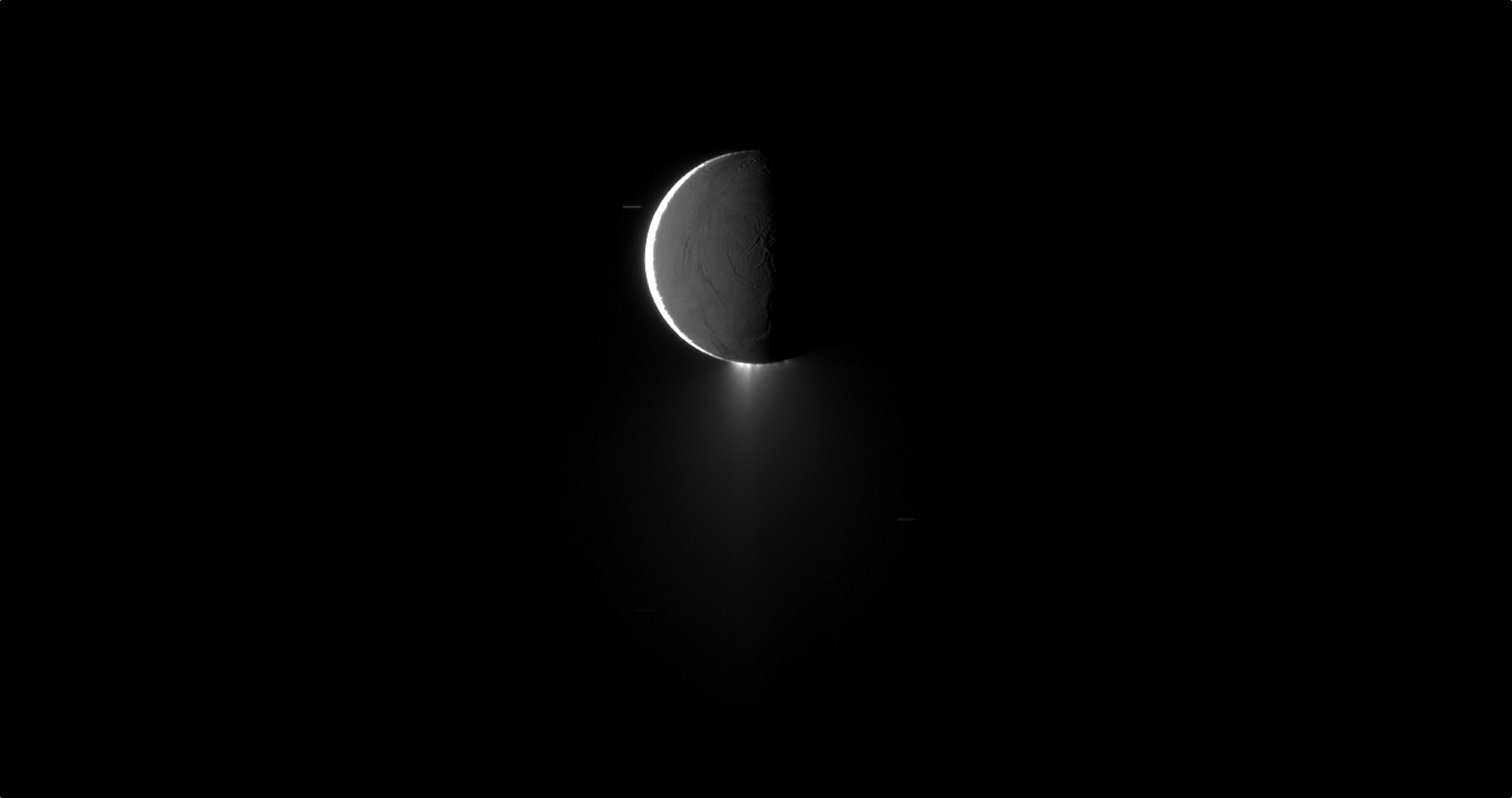

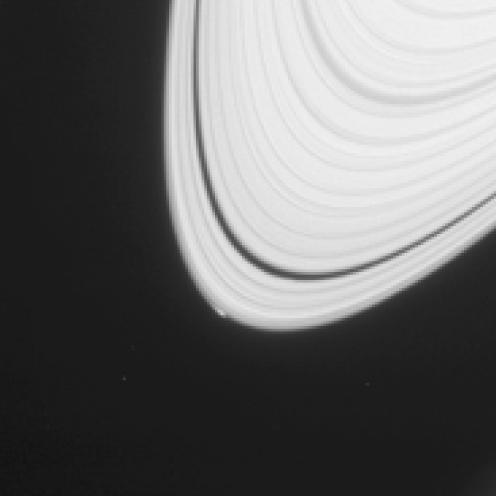

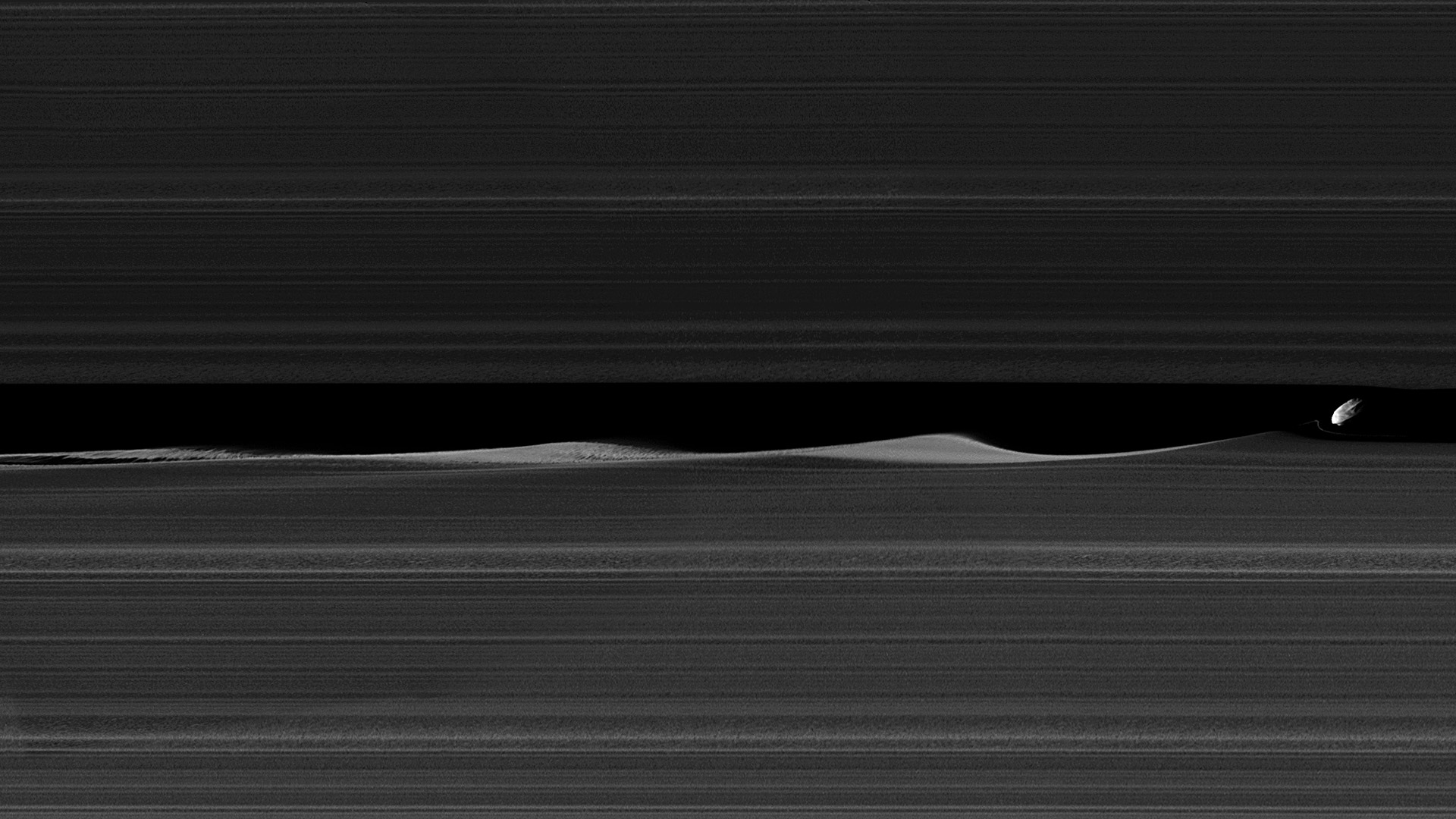

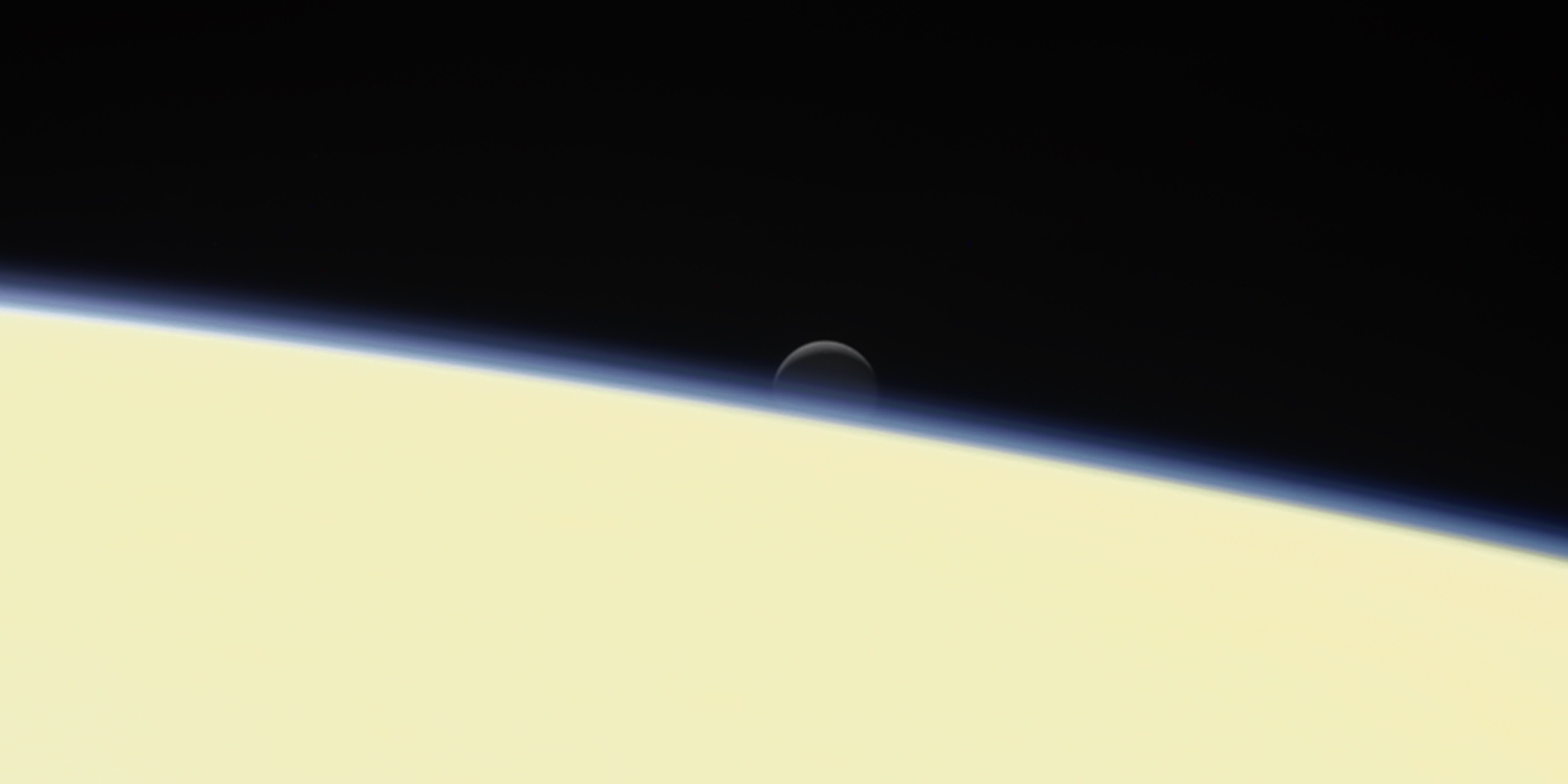

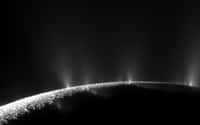

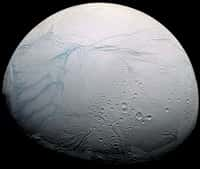

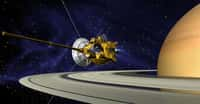

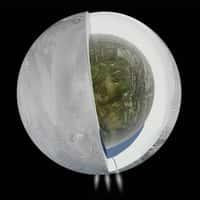

En effet, cette petite lune de SaturneSaturne de quelque 500 km de diamètre aiguise beaucoup la curiosité des chercheurs -- en particulier celle des exobiologistes -- et aussi celle du grand public depuis que feu la sonde Cassini a révélé l'existence de geysersgeysers (en 2005) et, plus tard, induit la présence d'un océan global sous sa surface gelée. Mais ce n'est pas tout : les indices détectés d'une activité hydrothermale dans ses profondeurs suggèrent que l'astre est potentiellement habitable. Aussi, pour découvrir s'il existe de la vie ailleurs que sur Terre, Encelade -- tout comme Europe autour de JupiterJupiter -- apparaît donc comme une cible privilégiée.

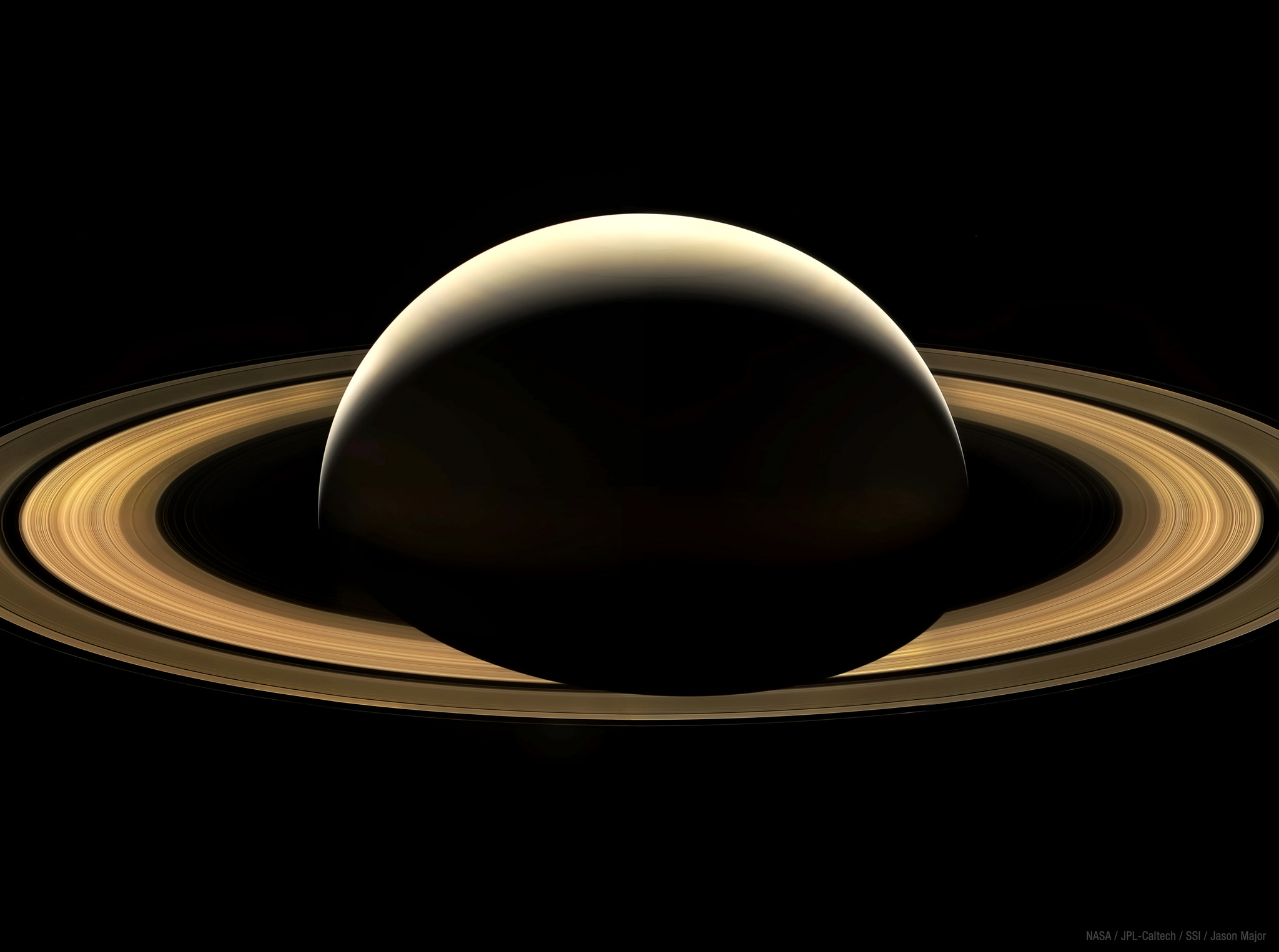

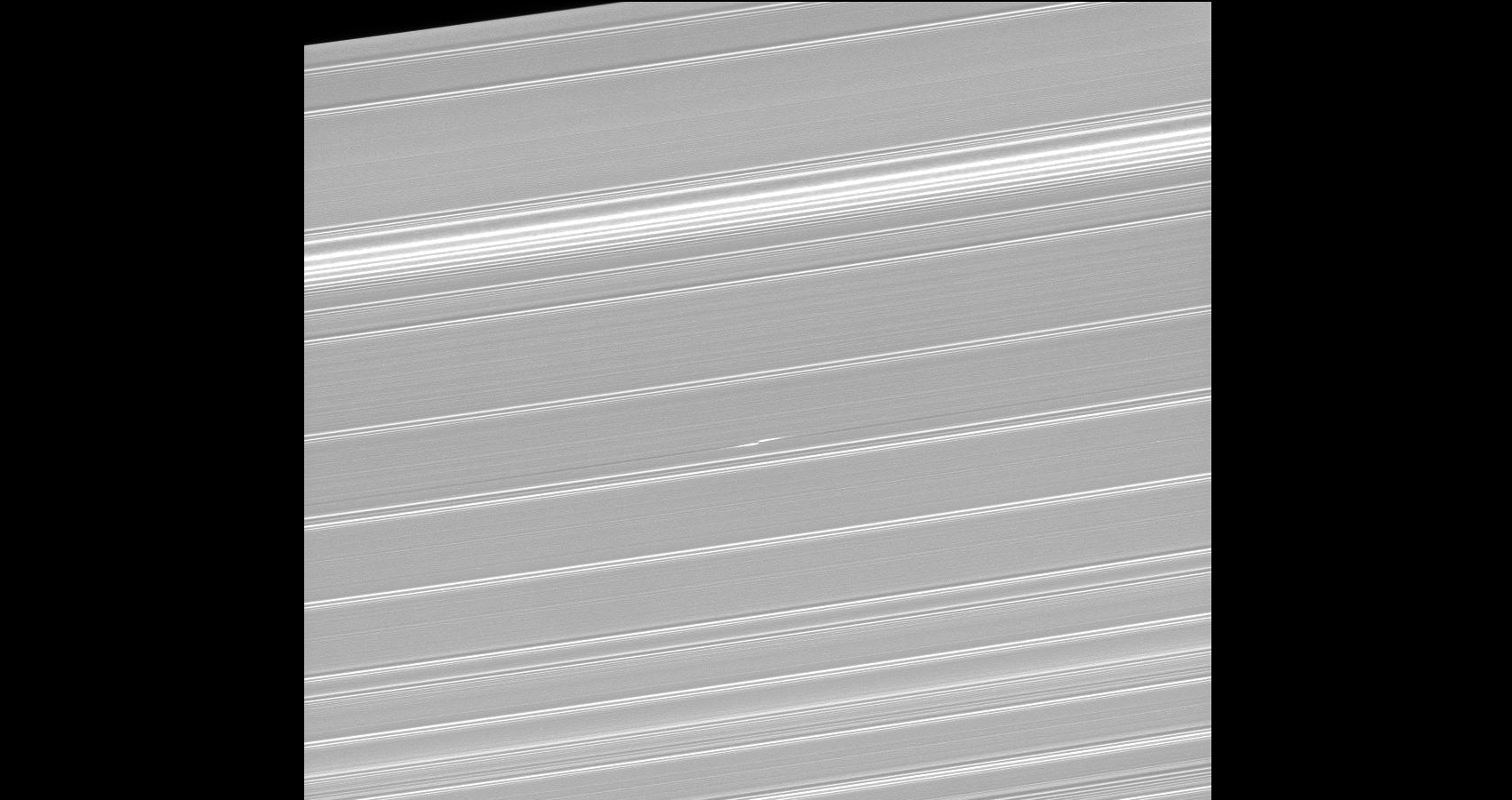

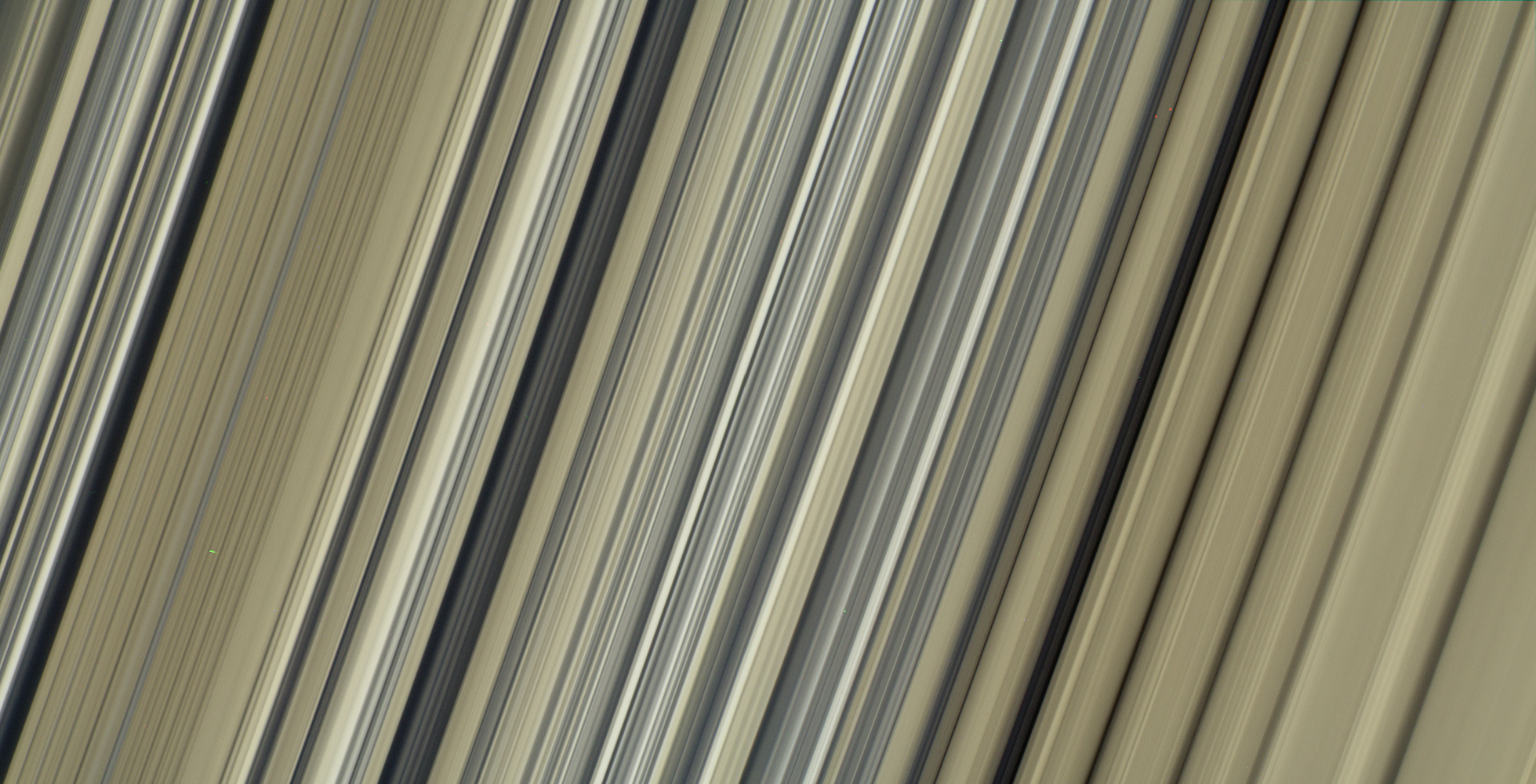

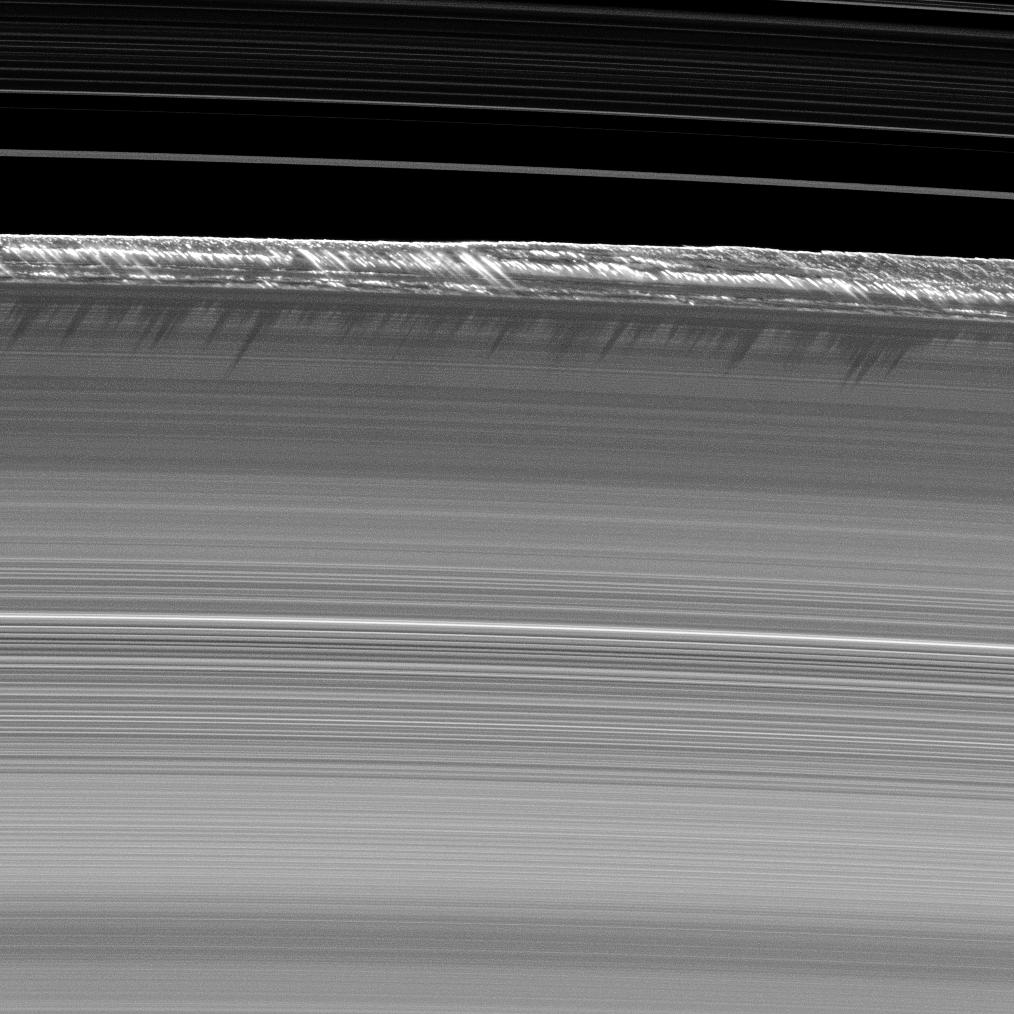

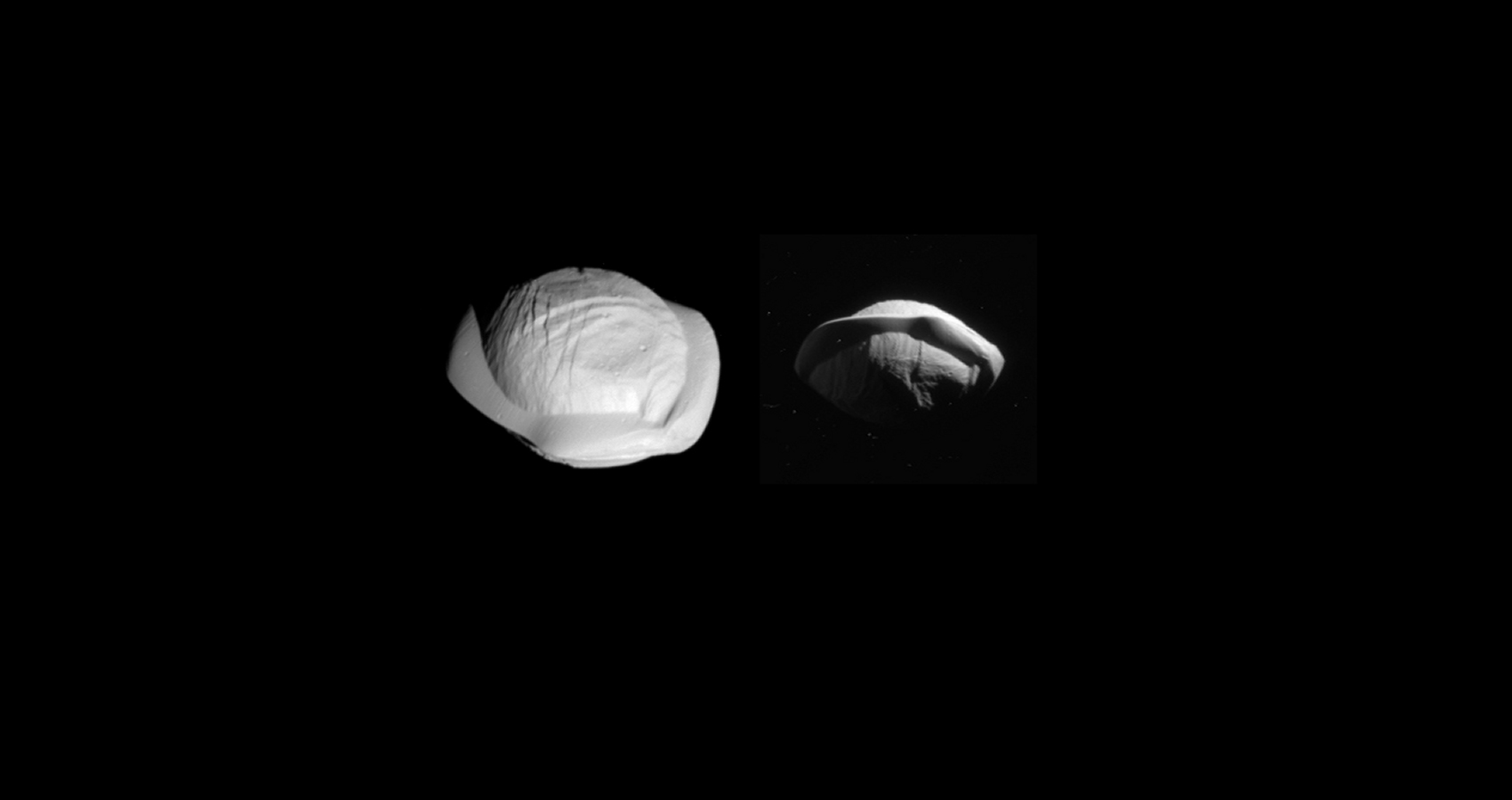

Animation créée à partir de 6 images prises par Cassini en l’espace de 15 mn le 1er août 2017, à 180.000 km de distance. © Nasa, JPL-Caltech, Space Science Institute

Un projet de mission privée qui pourrait démarrer dès l'année prochaine

Évidemment, la Nasa et l'ESA sont très intéressées pour s'y rendre. D'ailleurs, des projets sont en cours d'évaluation dans le cadre du programme New Frontiers. Une sélection finale pourrait être faite au cours du printemps... 2019, pour un lancement vers 2025. Ensuite, il faudra attendre que la sonde parcoure le milliard et demi de kilomètres qui nous sépare d'Encelade...

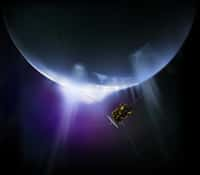

Pour Iouri Milner, c'est trop long. C'est pourquoi il a indiqué que la Breakthrough Prize Foundation réfléchissait depuis quelques mois à la faisabilité d'une mission privée. « Nous avons formé un petit atelier autour de cette idée, a-t-il révélé le 9 novembre. Pouvons-nous concevoir une mission à faible coût financée par des fonds privés vers Encelade qui pourrait être lancée relativement rapidement et examinerait plus en détail ses panaches afin d'essayer de voir ce qui se passe là-bas ? » Cette mission partirait en quelque sorte en éclaireur.

Le milliardaire ne s'est pas appesanti sur les détails, indiquant juste que toutes les options étaient envisagées, du survolsurvol rapide d'Encelade à une mission en orbiteorbite autour de Saturne. Une participation de la Nasa et de l'ESA n'est pas exclue non plus. Pete Worden, qui préside la fondation, a indiqué qu'une première étude avait été recalée car trop chère. À présent, des alternatives moins coûteuses impliquant des voiles solairesvoiles solaires sont examinées. Rendez-vous dans un peu plus de six mois pour de nouveaux développements. « J'espère que plus tard, l'année prochaine si tout va bien, nous serons en marche », a-t-il déclaré.