au sommaire

Une vue d'artiste de la sonde MRO. Crédit : Nasa

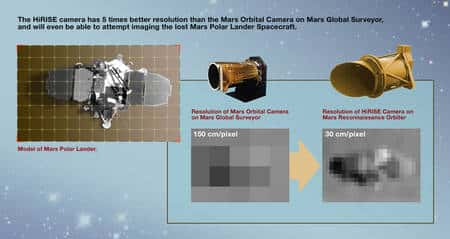

La sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MROMRO), qui orbite autour de Mars depuis l'année dernière possède six instruments dont la caméra HiRise. Sa résolutionrésolution est cinq fois meilleure que celle de la caméra embarquée à bord de Mars Global Surveyor, qui avait cartographié la Planète rouge entre 1999 et 2001 et qui avait continué à fonctionner jusqu'en novembre 2006. Certaines des images obtenues, comme celles montrant la sublimation saisonnière de la glace sèche (CO2)) dans des régions proches du pôle sud, ont été discutées récemment lors d'un meeting de l'American Geophysical Union à San Francisco.

Cette caméra se révèle comme un excellent outil pour scruter les détails de la surface martienne et mieux comprendre sa géologiegéologie. En particulier, les chercheurs ont lancé, en janvier de cette année, une campagne pour surveiller les modifications survenant aux alentours du pôle sud causées par la sublimation de la glace de dioxyde de carbonedioxyde de carbone, que l'on appelle aussi glace sèche.

Près des pôles martiens, il existe des terrains qui ne se présentent comme rien de ce que l'on connaît sur Terre. Pour en exprimer l'étrangeté et les difficultés qu'ont eues les planétologues à les comprendre, ils ont été baptisés en anglais les « cryptic terrains ».

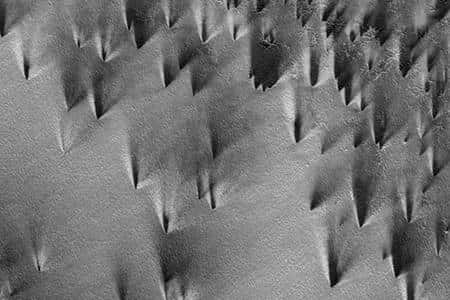

On y remarque de curieuses structures noires, certaines en forme d'éventails. Pour expliquer leur formation, les chercheurs avancent une hypothèse. En hiverhiver, la température descend au-dessous de -125 °C et le dioxyde de carbone gèle en piégeant des particules de poussières. Lorsque que le printemps arrive, le Soleil chauffe les grains de poussières qui descendent plus en profondeur dans la couche de glace sèche, qui devient alors translucidetranslucide. A une certaine profondeur, les grains interrompent leur descente mais continuent à chauffer sous l'action du Soleil, provoquant l'accumulation de CO2 gazeux. La pression grimpe jusqu'à la rupture et un jet de gazgaz emportant de la poussière se produit alors, laquelle peut être emportée par des ventsvents.

Les éventails noirs d'Ithaca apparaissent à chaque printemps. Sur des prises de vues prises par HiRise séparées d'environ 106 heures environ, on remarque que leur taille a changé mais aussi que des dépôts plus clairs (ici en en fausse couleur bleue), sont devenus plus importants. Cliquez pour agrandir. Crédit : Nasa/JPL/University of Arizona

On voit clairement une direction de vents dominants emportant les poussières libérées par les jets de gaz au printemps martien. Crédit : Nasa/JPL/University of Arizona

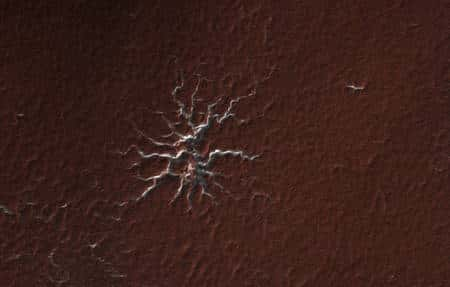

Araignées et vieilles dentelles

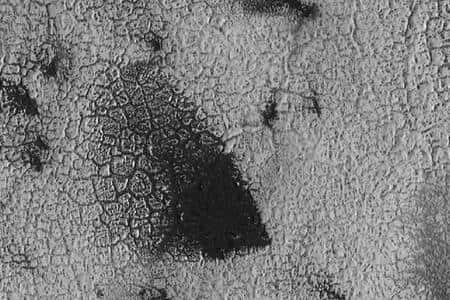

Des paysages extraordinaires sont ainsi sculptés dans la glace sèche et ont donné lieu à de nouvelles dénominations, bien éloignées de la terminologie habituelle de la géologie. On parle ainsi de terrains en « dentelle » ou de terrains en « peau de lézard » ou encore en forme d'araignéearaignée, comme on peut le voir sur les images ci-dessous.

Un peu de dentelle dans les payasages martiens. Cliquez pour agrandir. Crédit : Nasa/JPL/University of Arizona

Cette région de Mars ne rappelle-t-elle pas la peau d'un lézard ?

Crédit : Nasa/JPL/University of Arizona

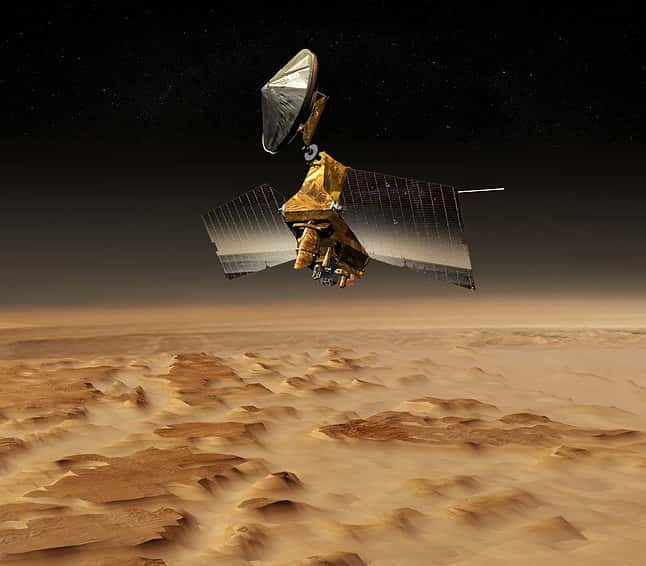

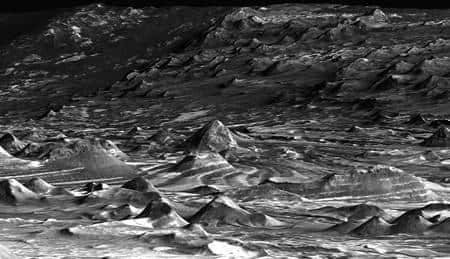

Enfin, les chercheurs ont pu reconstituer une image en 3D du canyon Candor Chasma, qui fait partie de Valles Marineris. Elle montre des collines larges de quelques dizaines à une centaine de mètres et hautes de quelques dizaines de mètres de hauteur. On y observe des couches de dépôts dont l'inclinaison suggère qu'elles sont plus jeunes que le canyon lui-même.

Cliquez pour agrandir. Candor Chasma l'un des plus grands canyons composant le fameux Valles Marineris. Crédit Nasa/JPL/University of Arizona

Des études complémentaires effectuées avec le spectromètrespectromètre de MRO ont par ailleurs montré que l'eau avait joué un rôle dans le dépôt de ces couches. Le canyon datant d'environ 3,6 milliards d'années, on en déduit que la présence d'eau liquideliquide ne peut pas être plus ancienne.