Peut-on manger une quantité de nourriture tellement énorme au point de faire « éclater » son estomac ? Le risque est en réalité quasi inexistant, tant les capacités de dilatation de l’estomac sont phénoménales. Les gros mangeurs qui ingèrent des centaines de hotdogs ou de pancakes en quelques minutes en sont la preuve. Cependant, il existe bien des dangers potentiellement mortels à cette pratique.

au sommaire

Nous avons tous déjà ressenti cette sensation que notre estomac allait « exploser » après avoir abusé d'une bonne raclette ou après avoir enchaîné les repas de fête. Est-il possible de s'empiffrer à tel point que l'estomac se perfore, et de mourir d'indigestion alimentaire ? Pas vraiment : l'estomac est un organe extraordinairement extensible. Il peut gonfler jusqu'à 50 fois sa capacité initiale et contenir jusqu'à 4 litres, voire plus.

La dilatation de l’estomac contrôlée par le nerf vague

Contrairement à un ballon de baudruche, l'expansion de l'estomac n'est pas le seul résultat du volumevolume de nourriture ingérée, mais aussi de réflexes physiologiques contrôlés par le système nerveux. À la seule vue d'un bon repas, le nerf vague envoie ainsi à l'estomac un signal pour qu'il se relâche et puisse augmenter de volume. Lorsque les aliments arrivent dans l'estomac, ils exercent une pressionpression sur les parois qui se distendent et les cellules tapissant la paroi envoient au cerveau un signal de satiété.

Lorsque l'on ignore ce signal, l'estomac peut toutefois continuer à se distendre, jusqu'à un certain point où le trop-plein va provoquer un hoquet, puis des vomissements. Pour calmer cette indigestion alimentaire, il faut normalement attendre 2 à 3 heures afin que la vidange gastrique s'effectue et pouvoir recommencer à manger.

Risque d’étouffement et de vomissements morbides

En revanche, il existe bien un risque mortel à ingurgiter d'énormes quantités de nourriture le plus vite possible comme c'est le cas lors des concours. En 2017, un habitant du Colorado (États-Unis), âgé de 42 ans, s'est étouffé avec un morceau de pâtisserie, alors qu'il tentait d'engloutir 500 grammes de donuts en seulement 80 secondes, faute de pouvoir déglutir.

La même année, une étudiante, participant à un concours de pancakes, s'est évanouie en syncope et est décédée quelques heures après avoir été transportée à l'hôpital. Des vomissements successifs et violents peuvent également conduire à une déchirure de la paroi au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Un accident mortel à 100 % en l'absence d'intervention.

Concours de nourriture : comment font les gros mangeurs pour éviter l'indigestion alimentaire ?

Pour parvenir à ingérer des quantités astronomiques de nourriture, sans risquer d'indigestion alimentaire, les « mangeurs professionnels » boivent des quantités massives d'eau afin de dilater au maximum leur estomac. Joey Chestnut, champion de l'ingestioningestion de hotdogs, expliquait ainsi au magazine Esquire en 2010 : « Je ne mange rien pendant trois jours avant la compétition mais je boisbois énormément d'eau pour m'assurer que les muscles autour de mon estomac restent étirés et détendus [pour le concours, ndlr], je saute pour forcer les aliments qui veulent rester dans l'estomac à descendre vers le bas ».

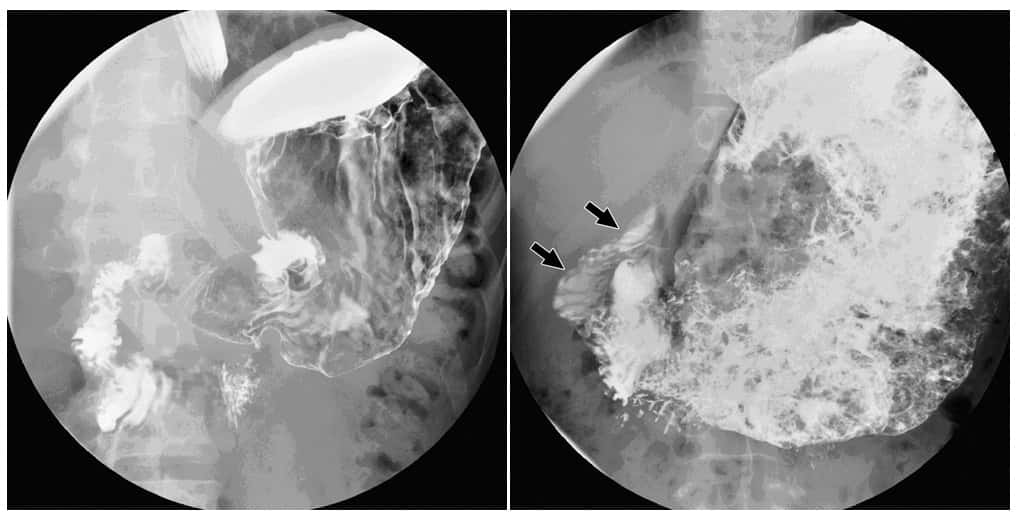

Une étude parue en 2007 dans l'American Journal of Roentgenology explique que ces mangeurs extrêmes disposent de capacités hors norme : absence de nausées et de réflexe péristaltique, capacité de l'estomac quasi illimitée. Paradoxalement, ils sont plutôt minces et en bonne santé : l'absence de gras à l'abdomenabdomen est une condition indispensable pour que l'estomac puisse prendre de l'expansion lors de la compétition.

Mais l'étude met aussi en garde sur les risques inhérents à cette pratique extrême. « À la longue, il existe un risque que l'estomac finisse par devenir un énorme sac dilaté incapable de réflexe péristaltique, de se vidanger et de revenir à sa taille normale, notent les auteurs. Cela peut induire des nausées et des vomissements incurables, nécessitant une gastrectomie partielle ou totale pour restaurer une capacité à manger ».

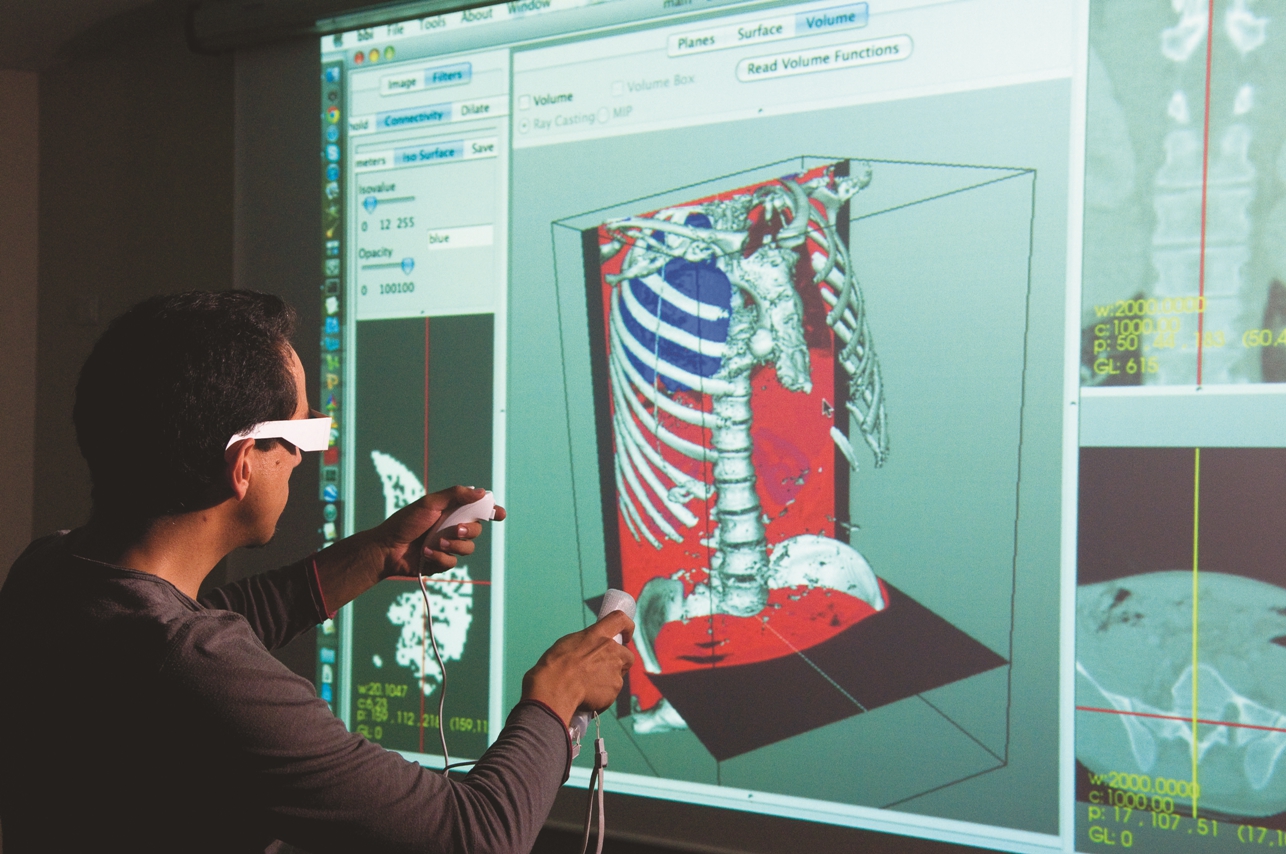

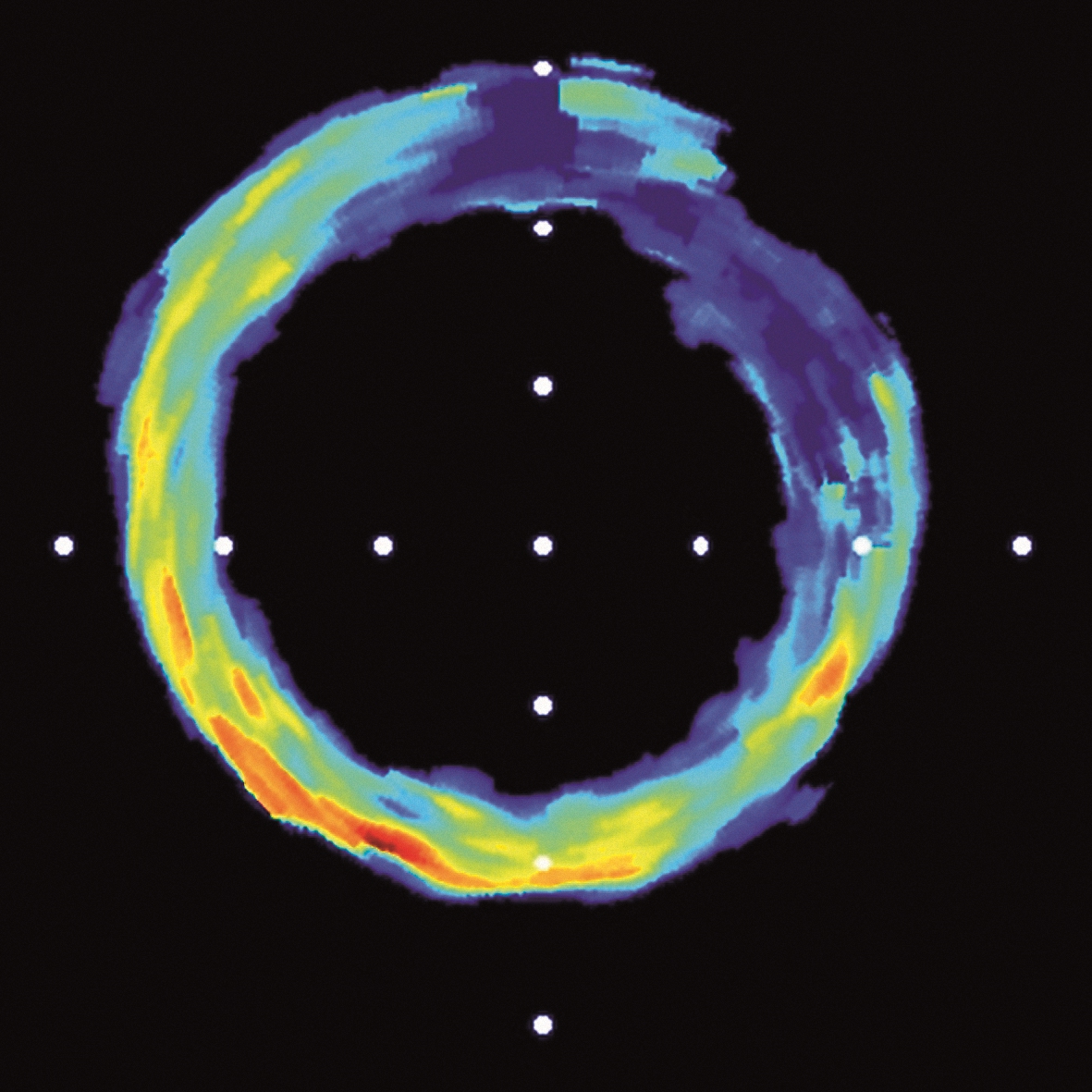

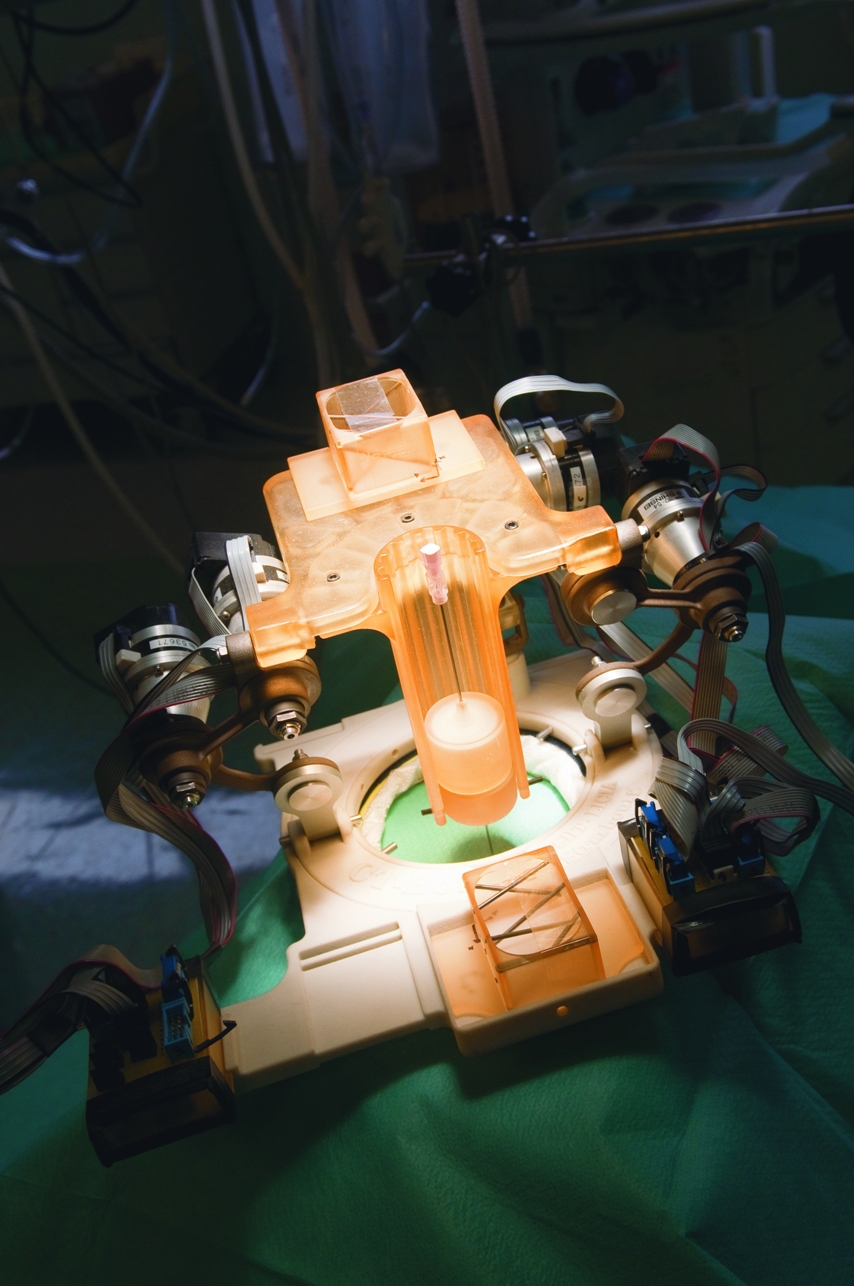

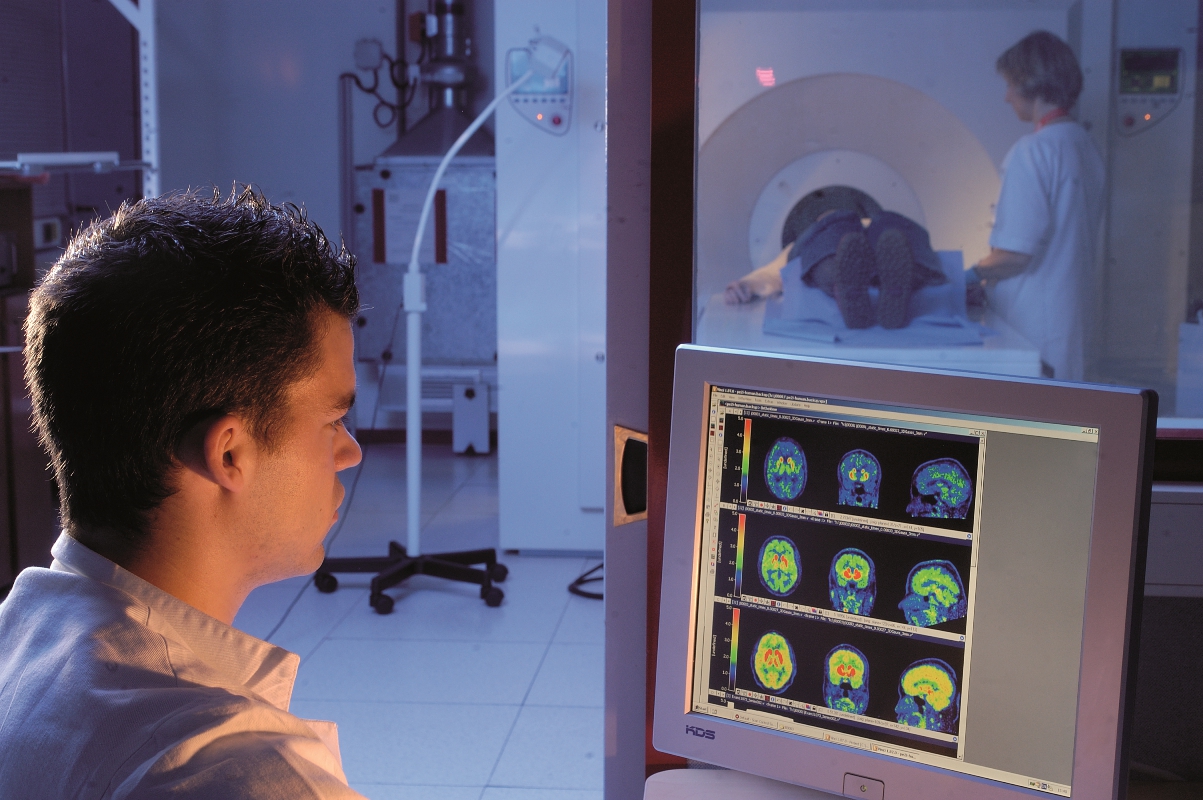

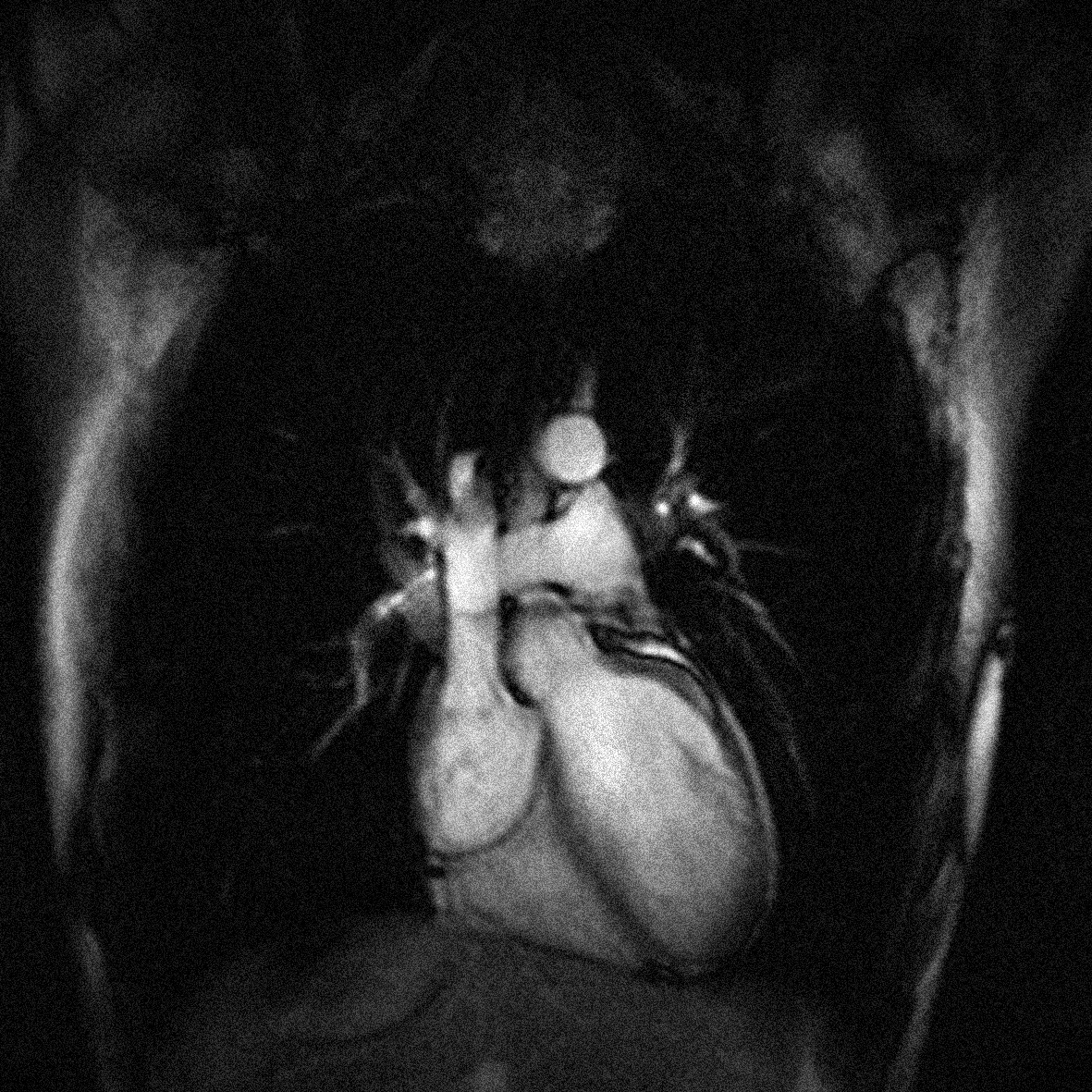

Imagerie biomédicale : le corps humain vu de l'intérieur

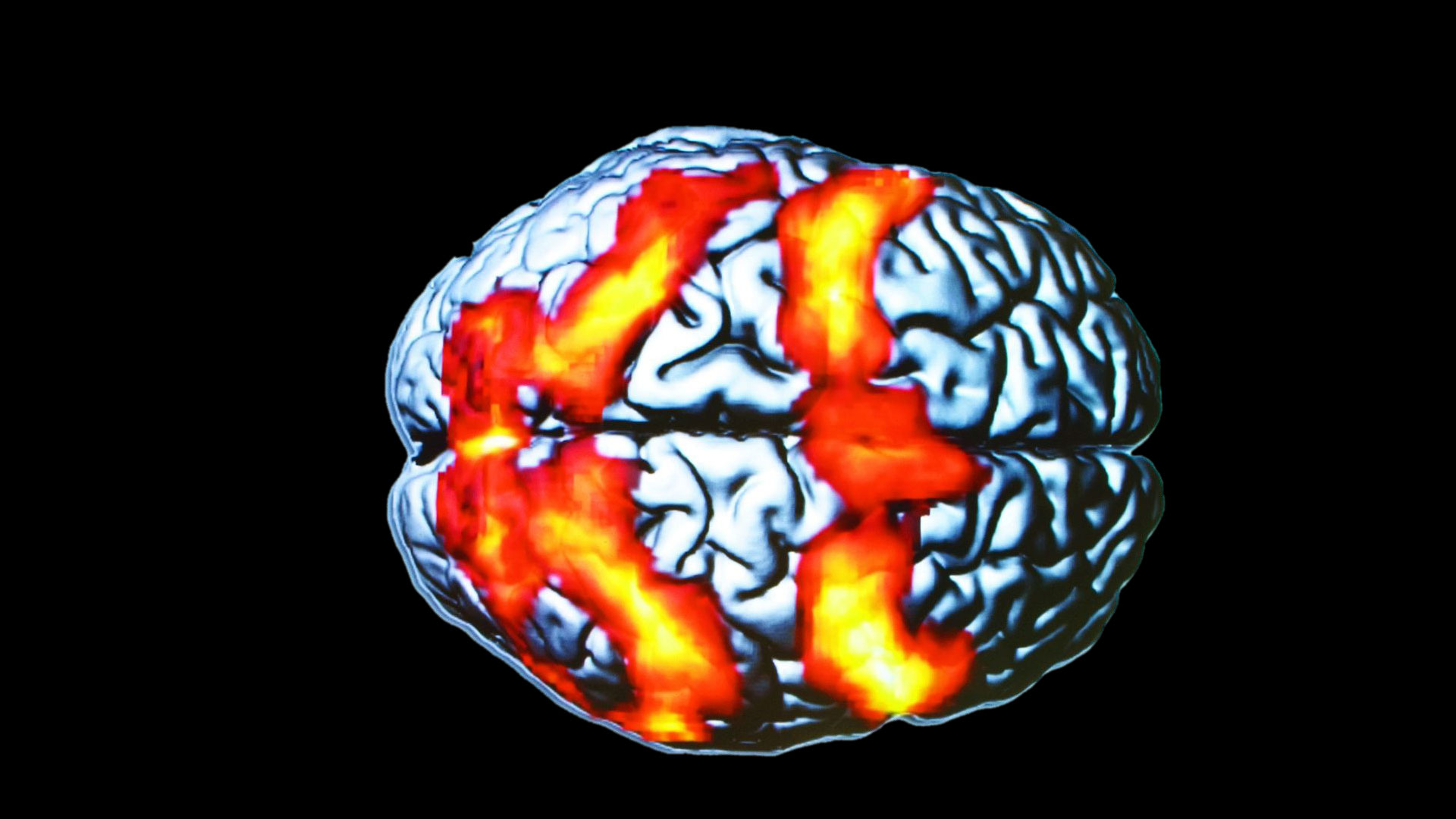

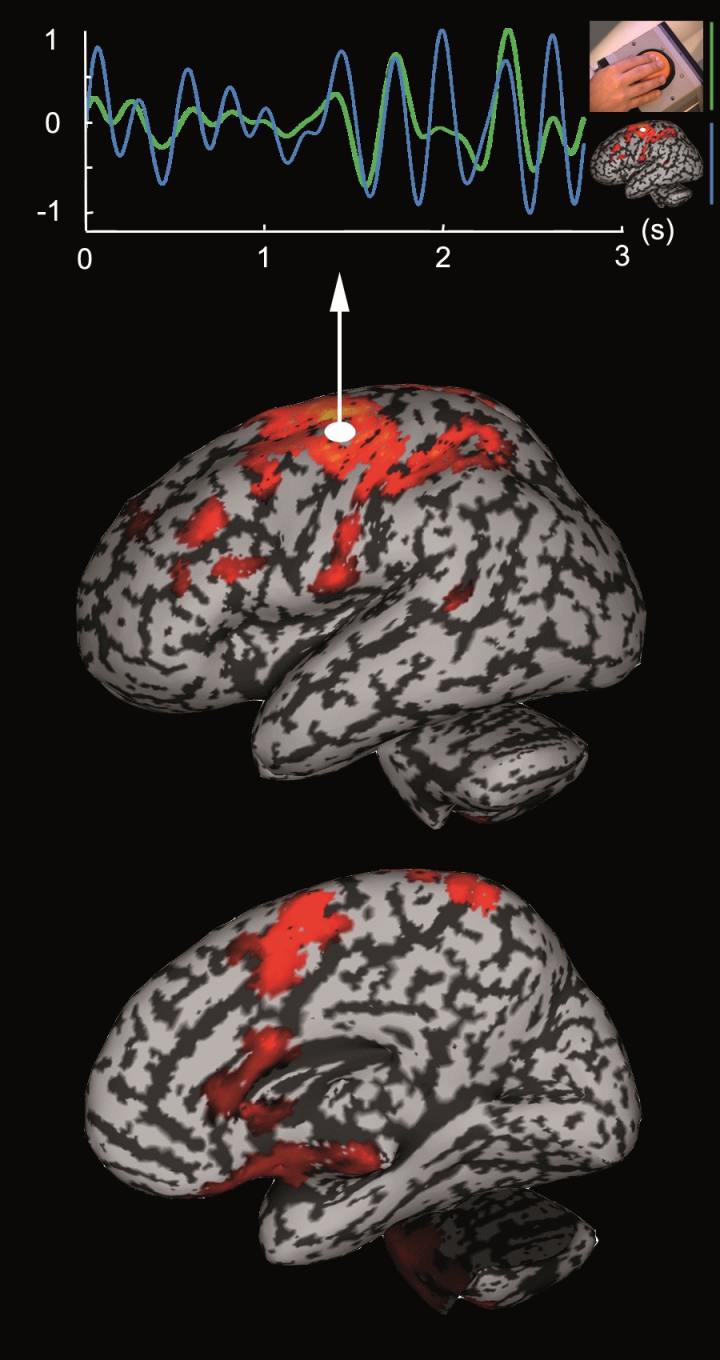

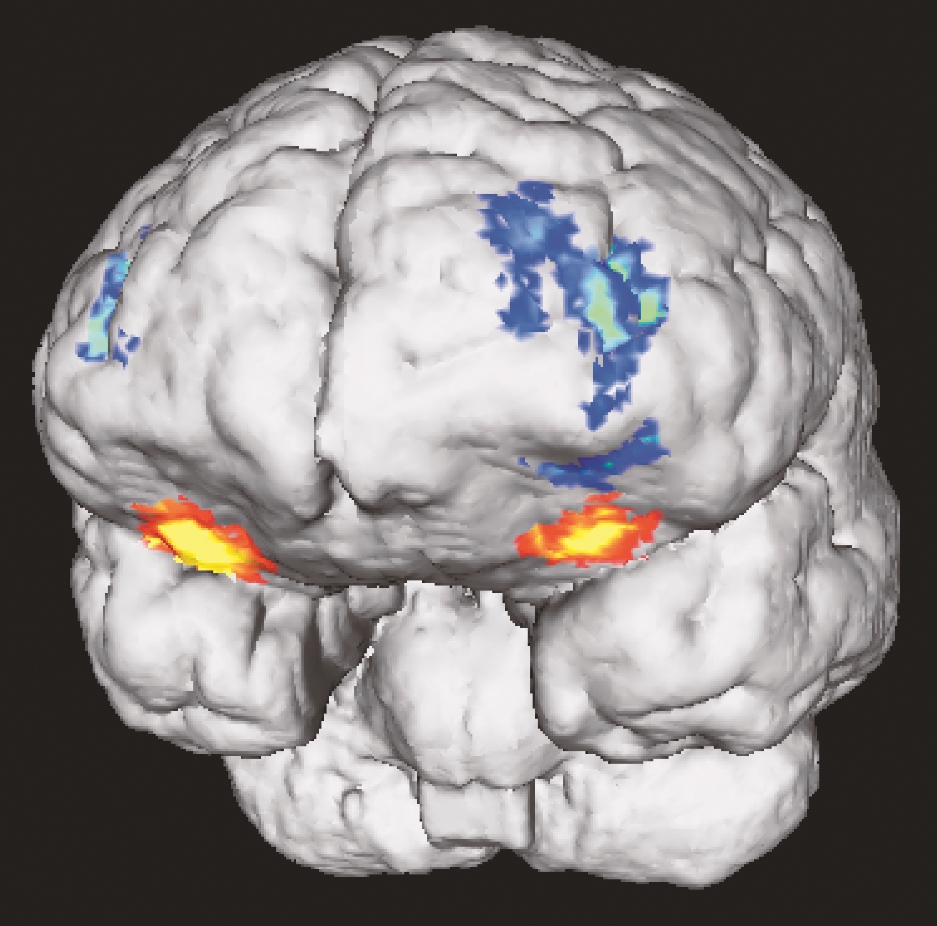

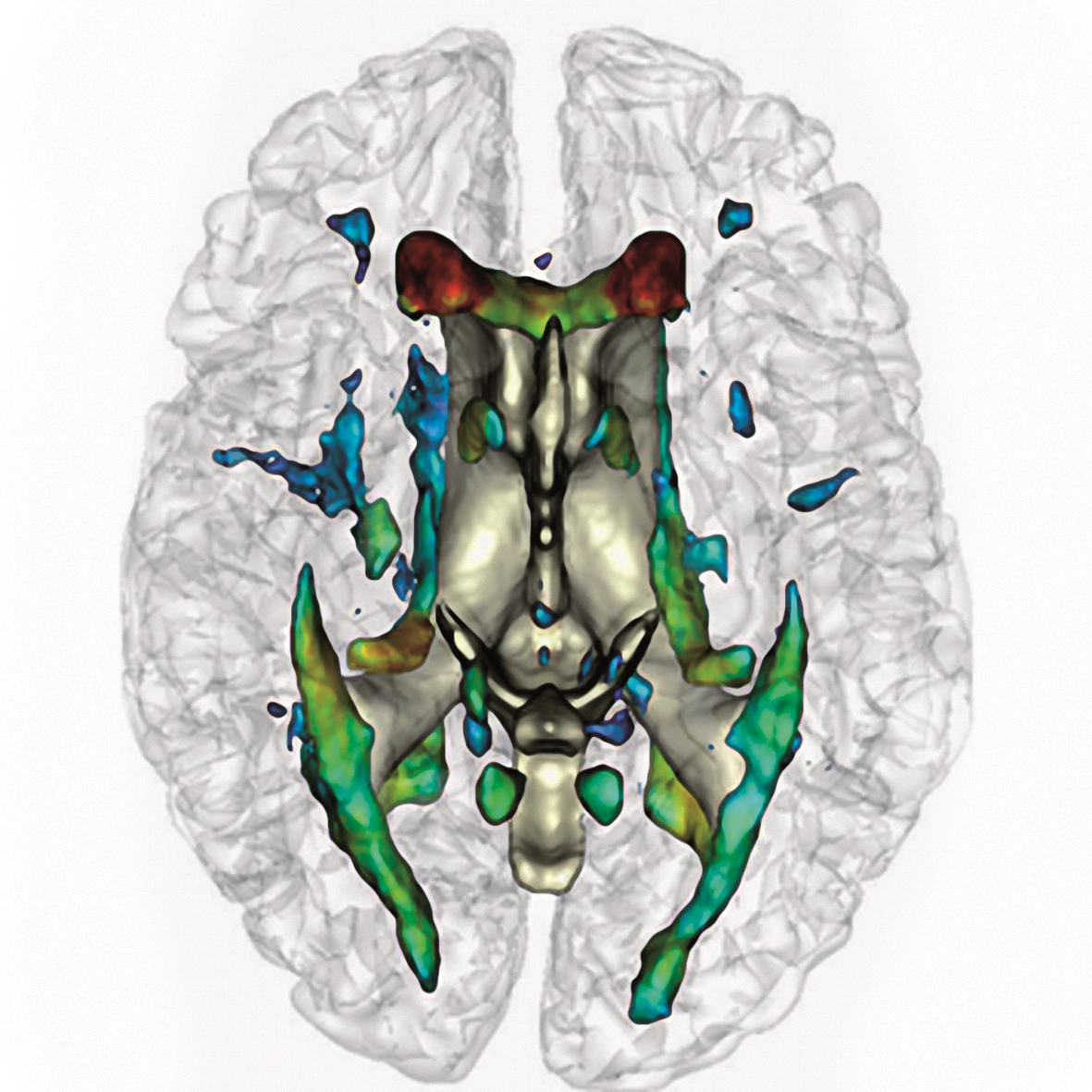

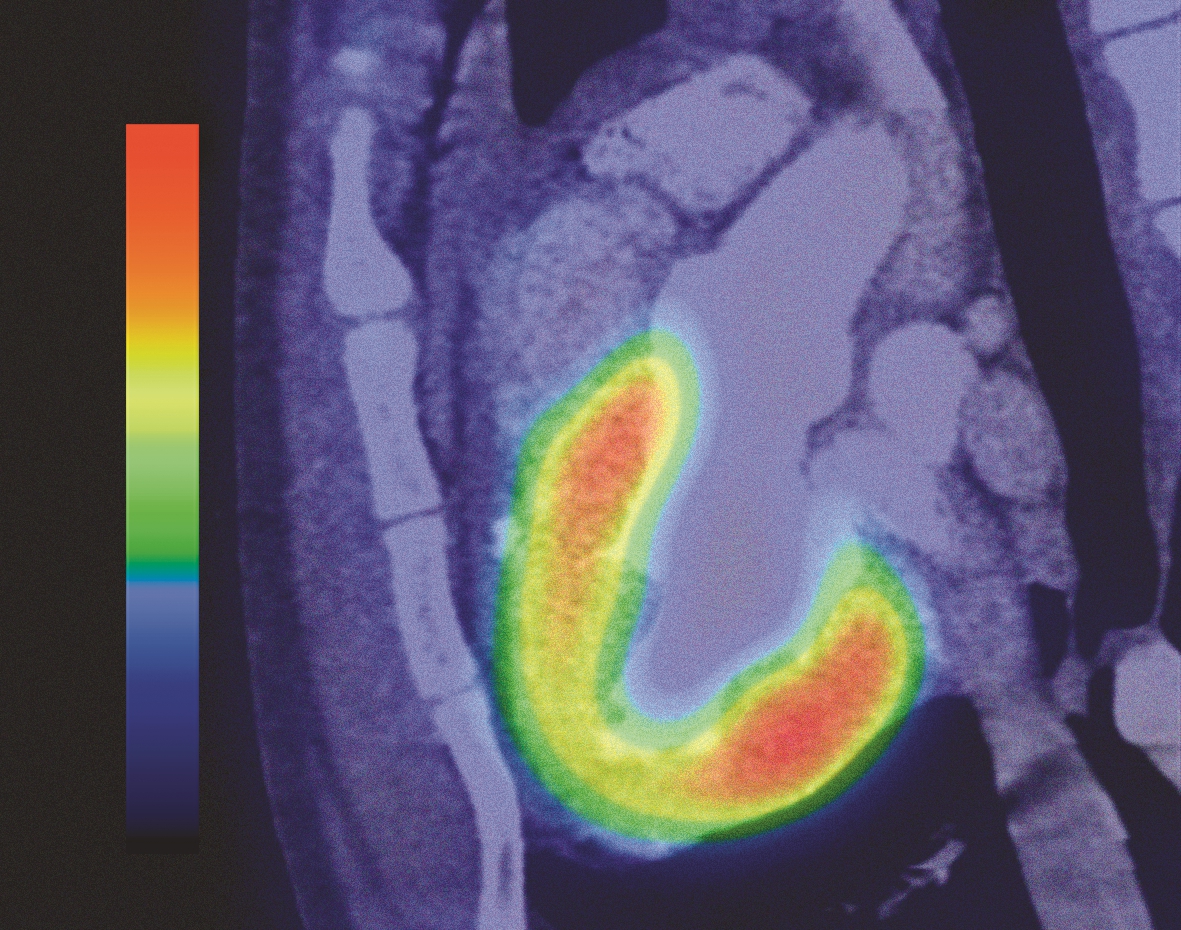

Ce cliché d'IRM fonctionnelleIRM fonctionnelle n'a rien à voir avec un test de Rorschach (ces planches utilisées en psychiatrie pour évaluer la santé psychiatrique d'un individu). Les taches orange correspondent aux régions du cerveaucerveau activées par un sujet lors d'un exercice durant lequel il devait suivre des yeuxyeux une cible mobilemobile.

© CNRS Photothèque, Ci-Naps, Laurent Petit, Bernard Mazoyer