au sommaire

Lorsque du sang est retrouvé sur une scène de crime, il faut avant tout s'assurer qu'il s'agit bien de sang humain. La détermination de son groupe sanguingroupe sanguin pourra peut-être permettre de disculper des suspects.

Lorsque du sang est retrouvé sans corps à proximité, les techniciens de la police scientifique veulent s'assurer qu'il s'agit bien de sang humain et non du sang d’un animal. Bien que le sang d'un chat ou d'un chienchien ressemble beaucoup à celui des humains, ils divergent au niveau moléculaire. En effet, les protéinesprotéines contenues dans le sang d’un Homme ne sont pas identiques à celles d'un animal et possèdent des caractéristiques communes à tous les humains.

Pour faire la différence, le sang retrouvé sur une scène de crime (et dilué) est mélangé à un sérumsérum contenant des anticorpsanticorps dirigés contre les protéines humaines. Comme toute réaction antigèneantigène-anticorps, il n'y aura agglutinationagglutination que si les anticorps reconnaissent les protéines humaines.

Détermination du groupe sanguin

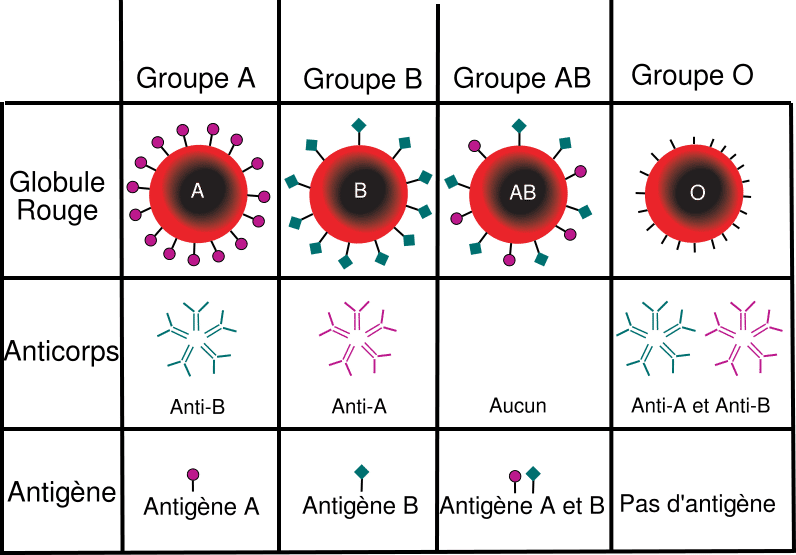

Le groupe sanguin, déterminé par le système ABO, ne permettra jamais de confondre avec certitude un criminel. En effet, il n'existe qu'une variété très restreinte de groupes sanguins (A, B, AB, O, chacun pouvant être rhésus positif ou négatif). Au total, il existe donc huit groupes sanguins (les plus courants) : une caractéristique bien trop peu spécifique pour confondre un criminel.

Toutefois, on peut réaliser le groupage du sang retrouvé, une méthode rapide, permettant de disculper un éventuel suspect. Par le même système d'agglutination antigène-anticorps, on utilise des sérums d'anticorps connus pour être dirigés contre les antigènes A et B, et on recherche dans le sang la présence d'anticorps spécifiques des antigènes A et B. Par ces deux moyens, on peut alors déterminer le groupe sanguin.