au sommaire

La célèbre faunefaune de Burgess, d'âge cambriencambrien moyen (il y a environ 505 millions d'années), découverte au siècle dernier par Charles D. Walcott dans les montagnes de Colombie britannique (Canada) et popularisée par Stephen Jay GouldStephen Jay Gould, a révélé pour la première fois l'extraordinaire diversité de la vie cambrienne et l'origine très ancienne de nombreux phylumsphylums actuels. Les sites à conservation exceptionnelle de Chine du Sud confirment cette grande diversité marine à des stades évolutifs encore plus précoces.

Le Cambrien inférieur voit apparaître les premiers écosystèmes marins complexes. Ici, Anomalocaris canadensis. © Matteo De Stefano/MUSE, CC by-sa 3.0

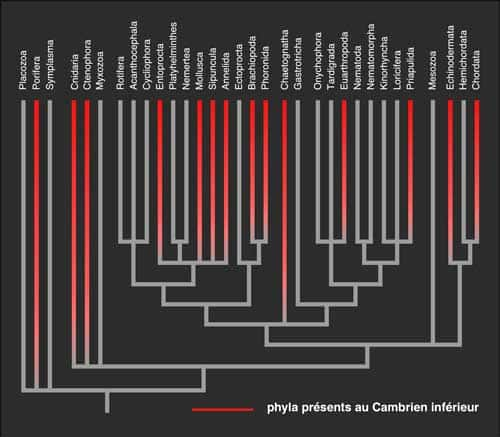

Les espèces déjà présentes au Cambrien inférieur

Environ 150 espècesespèces réparties dans une vingtaine de phylums ont été reconnues à ce jour dans la seule faune de Chengjiang. Il s'agit de métazoairesmétazoaires à corps mous ou possédant un exosqueletteexosquelette organique ou minéralisé.

En rouge, phylums déjà représentés au Cambrien inférieur. Diagramme réalisé d'après des données moléculaires. © DR

Il est frappant de constater que plus d'un tiers des phylums actuels (représentant la majeure partie des espèces vivantes) sont déjà représentés au sein de ces faunes du Cambrien inférieur.

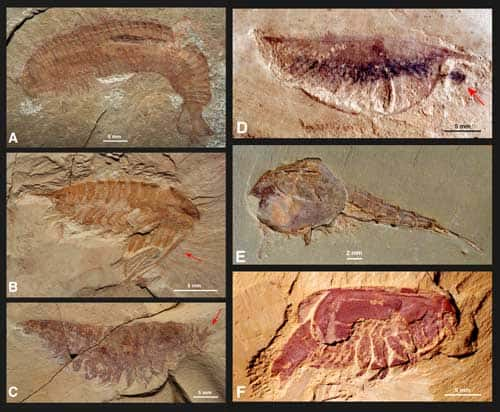

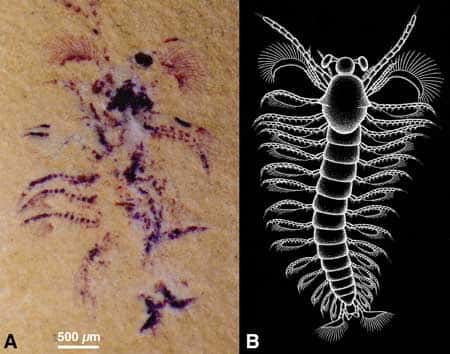

C'est le cas des arthropodesarthropodes (trois images ci-dessous), qui représentent plus de 50 % des espèces de la faune de Chengjiang.

Diversité et spécialisation chez les arthropodes de la faune de Chengjiang (Cambrien inférieur, Chine). A : espèce multiségmentée ; B : espèce présentant une spécialisation des antennes ; C : espèce prédatrice (appendices préhensiles) ; D : Isoxys, espèce pélagique ; E : waptiidé nectobenthique ; F : Canadaspis. © Specimens coll. J.-Y. Chen ; clichés J. Vannier

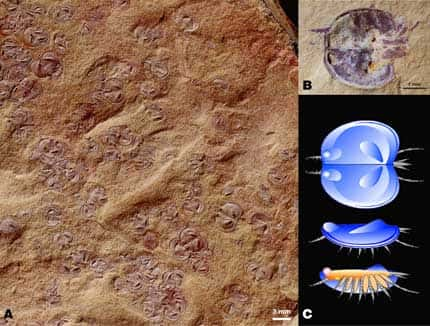

Petits arthropodes bivalves (bradoriidés) comparables aux ostracodes actuels ; faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. En A, accumulation à la surface de la roche ; en. B, appendices conservés ; en C, reconstitution de l'animal. © Specimens coll. J.-Y. Chen ; clichés et reconstitution J. Vannier

Premier crustacé connu (Ercaia), faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. © Specimen coll. J.-Y. Chen ; reconstitution D.-Y. Huang ; voir Chen J.-Y. et al. (2001) Proceedings of the Royal Society, London, Biological Sciences 1482

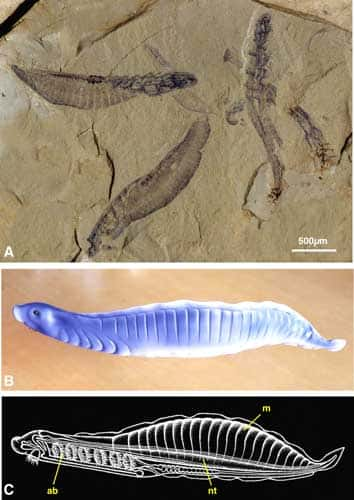

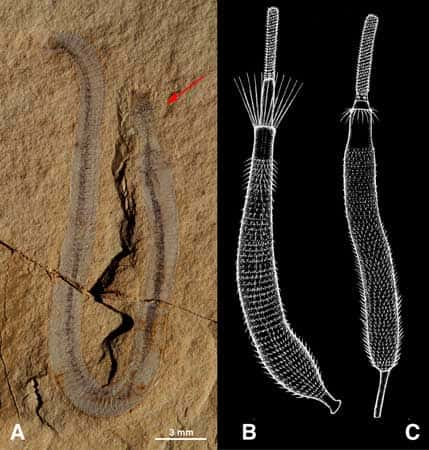

C'est également le cas des chordéschordés, des priapuliens et des vers priapuliens.

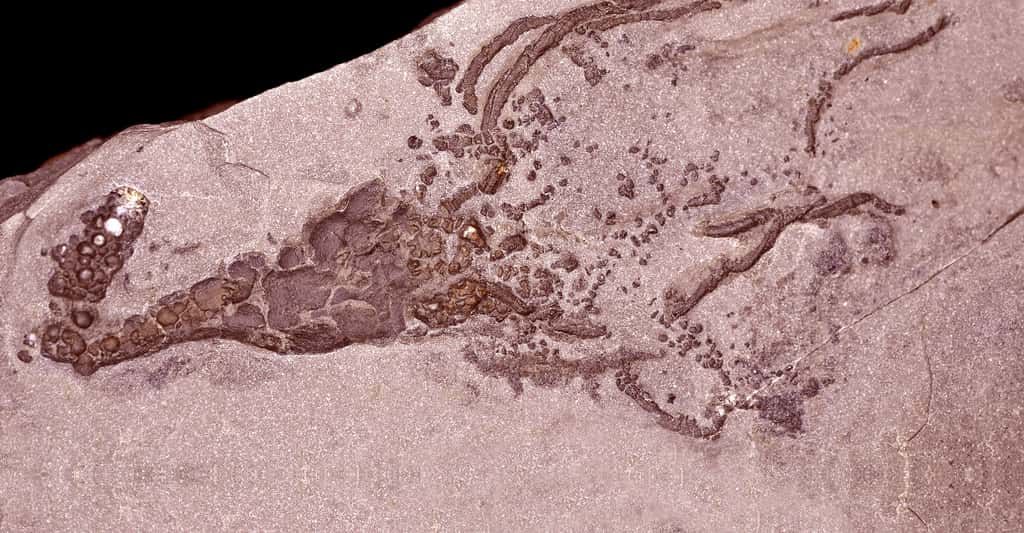

Haikouella, chordé primitif, faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. A : plusieurs spécimens à la surface de l'échantillon. B : modèle. C : reconstitution anatomique (ab= arcs branchiaux ; m= séries de blocs musculaires ; nt= notochorde). © Specimen coll. J.-Y. Chen ; voir Chen, J.-Y. et al. (1999). Nature 402

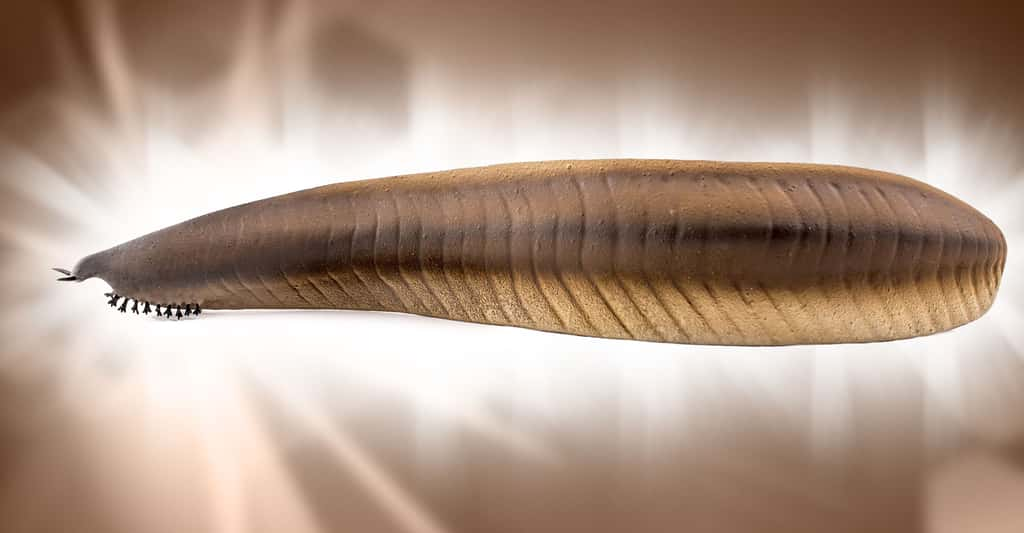

Vers priapuliens vivant dans le sédiment, faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. © Specimens coll. J.-Y. Chen ; cliché J. Vannier ; reconstitution D.-Y. Huang

Les éponges, brachiopodesbrachiopodes, chaetognathes et mollusquesmollusques étaient également déjà présents au Cambrien inférieur. Plus de 80 % de ces phylums sont totalement inconnus dans les séries géologiques plus anciennes ce qui tendrait à confirmer la réalité de l'explosion cambrienneexplosion cambrienne.

Des animaux disparus

Certains animaux sont beaucoup plus énigmatiques et n'ont pas d'équivalents proches dans la nature actuelle.

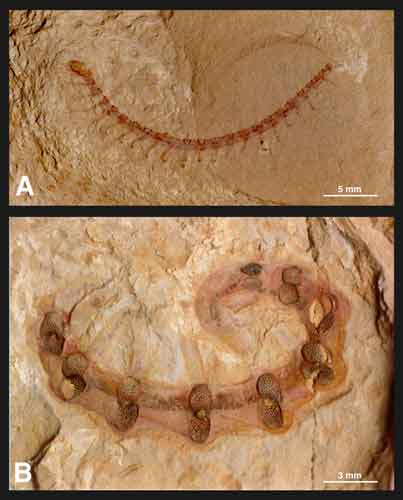

Un eldoniidé, organisme médusiforme, faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. © DR

Ce sont par exemple les eldoniidés, organismes médusiformes pourvus de tentacules, les vétulicolidés, interprétés comme de possibles chordés mais dont la segmentation rappelle celle des arthropodes, les hyolithes semblables à de petits mollusques coniques ou encore les lobopodes, que certains rapprochent des tardigradestardigrades actuels.

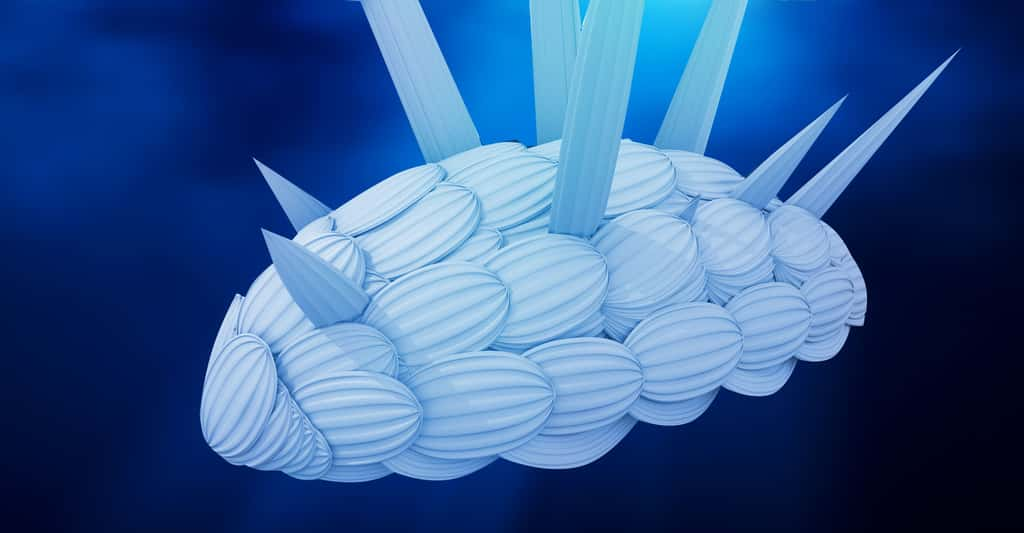

Deux exemples de lobopodes, faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. A : espèce aux nombreuses paires de pattes. B : Microdictyon, espèce dont le corps est protégé par des séries de plaques. © Specimen coll. J.-Y. Chen ; cliché J. Vannier

La complexité anatomique et fonctionnelle sans précédent de ces organismes s'exprime à différents niveaux : sensoriel (yeuxyeux, antennes), respiratoire (dispositifs branchiaux, appareil circulatoire), alimentaire (systèmes de capture de particules alimentaires, organes préhensilespréhensiles des prédateurs, systèmes digestifs complexes) et locomoteur (appendices, organes de flottaison).

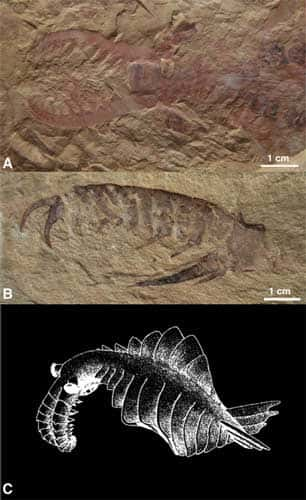

Anomalocaris, le plus gros prédateur connu de la faune de Chengjiang, Cambrien inférieur, Chine. A : partie antérieure montrant deux puissants organes de capture des proies. B : détail des griffes. C : reconstitution d'un animal (d'après Collins, D. (1996), J. Paleont.. 70). © Specimen coll. J.-Y. Chen ; cliché J. Vannier

Un écosystème marin complexe

Les études menées montrent que ces innovations anatomiques s'accompagnent d'une complexification très nette de l'écosystèmeécosystème marin dans son ensemble. La présence de prédateurs nageurs (Anomalocaris)), vivant sur le fond (arthropodes) ou à l'intérieur du sédimentsédiment (vers priapuliens) indique l'existence d'une chaîne alimentairechaîne alimentaire déjà fortement structurée.

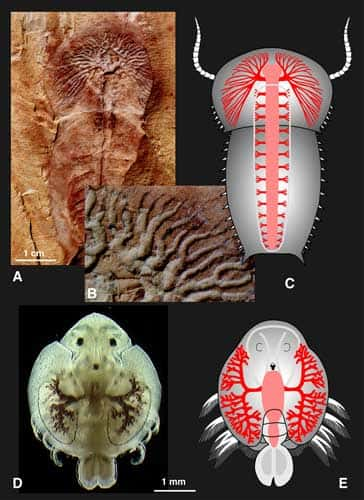

Complexité du système digestif chez les arthropodes du Cambrien inférieur. A et C : diverticules digestifs chez Naraoia. D et E : appareil comparable chez un crustacé branchioure actuel. © D'après J. Vannier & J.-Y. Chen (2002), Lethaia, 45, modifié

Des appareils digestifsappareils digestifs, contenus stomacaux et coprolithes conservés apportent quant à eux des indications très précises sur le régime alimentaire de ces prédateurs (petits arthropodes bivalvesbivalves, hyolithes et trilobites parmi les proies identifiées). Dans d'autres gisementsgisements étudiés par des collègues de Cambridge, les restes fossilisés d'organismes zooplanctoniques, comparables à des crustacéscrustacés (Mount Cap, Cambrien inférieur) suggèrent également une structuration trophique du milieu pélagiquepélagique. Des recherches concernant la production primaire océanique au cours de la transition PrécambrienPrécambrien-Cambrien doivent être entreprises.

La découverte dans la faune de Chengjiang d'Haikouella, un chordé craniate et de deux formes ressemblant étonnamment aux larveslarves de lamproies actuelles ont considérablement relancé le débat sur l'émergenceémergence des premiers vertébrésvertébrés. Ces fossilesfossiles de quelques centimètres, parfois conservés dans leurs moindres détails anatomiques (arcs et filaments branchiaux, chordechorde neurale, endostyle, cœur, yeux chez Haikouella), repoussent l'origine des vertébrés au Cambrien inférieur, apportant ainsi des informations clés sur les débuts de notre propre histoire évolutive.

Cette moisson de données paléontologiques nouvelles plaide en faveur d'une émergence extrêmement rapide des structures anatomiques essentielles au développement des lignées animales actuelles. Au-dessus de l'intervalle 540-520 millions d'années, peu d'innovations majeures sont constatées, l'apparition de nouveaux plans d'organisation est rare et l'essentiel de la diversification morphologique semble s'opérer à un niveau inférieur. Pour revenir à la faune de Burgess (Cambrien moyen), celle-ci est finalement très semblable à celle de Chengjiang (Cambrien inférieur) et ne présente aucune innovation significative.