au sommaire

II. La construction sociale du problème (2ème partie)

viii - Les Lumières et "l'environnement" naturel

Les philosophes des Lumières ne sont pas concernés par la question de ce qu'on appellera plus tard "l'environnement". Leur problème, c'est la constructionconstruction sociale, l'ordonnancement de l'artifice social, et non l'artificialisation de "l'environnement" ou d'un quelconque ordre naturel à reconstruire. Ce sont les penseurs du XIXe, et surtout du XXe, avec la montée de l'économisme et l'affirmation de l'ordre marchand, qui vont peu à peu s'orienter vers la seconde option.

Car quels sont les signes de la prospérité économique pour Condorcet ? « (...) un espace de terrain de plus en plus resserré pourra produire une masse de denrées d'une plus grande utilité ou d'une valeur plus haute; des jouissances plus étendues pourront être obtenues avec une moindre consommation; le même produit de l'industrie répondra à une moindre destruction de matières premières, ou deviendra d'un usage plus durable. (...) Ainsi, sans aucun sacrifice, les moyens de conservation, d'économie dans la consommation, suivront les progrès de l'art de reproduire les diverses substances, de les préparer, d'en fabriquer les produits ».

Cette conception est fortement teintée de ce qui est aujourd'hui à la base des scénarios de durabilité écologique : il s'agit de produire davantage avec moins, et d'accroître la productivité des ressources naturelles. Le monde était donc de toute évidence limité, pour Condorcet. Preuve, s'il en fallait, que la question écologique n'est pas nouvelle dans les esprits - ce qui eût été étonnant, étant donné que l'Homme, comme tous les êtres vivants, est évidemment dépendant de la qualité de son environnement naturel pour le maintien de sa vie.

A l'instar de Condorcet, il est raisonnable de penser que les Lumières, au nombre desquels une partie des héritiers des Physiocrates, ont tous en pratique conscience des limitations naturelles, sans pour autant les théoriser : cet aspect ne fait pas problème. S'ils veulent penser l'artifice, c'est pour justifier l'arrachement à la tradition, cléricale et féodale, et non à la nature. Le droit "naturel" vient contrer la tradition du Moyen-Âge et le clergé, sur une base morale universaliste, et justifier l'égalité de naissance et le caractère terrestre du bien et du mal. Il ne vient pas affirmer que la transformation de la nature est le fondement du progrès humain.

Le recours à la nature humaine est toujours un argument justifiant une tentative pour échapper aux déterminismes normatifs locaux, culturels. Ceci est vrai aussi au niveau individuel : L. Boltansky & L. Thévenot l'ont encore constaté dans une enquête contemporaine. Ceci ne signifie pas qu'une telle tentative soit nécessairement couronnée de réussite : les philosophies de l'histoire, et l'exemple de Kant cité plus haut l'illustre amplement, montrent qu'on peut aisément confondre les régularités de l'évolution naturelle et les régularités de l'évolution historique et sociale, cette dernière étant elle aussi caractérisée par des temporalités supérieures à celle de la durée de vie d'un individu.

Le droit naturel des Lumières est donc une tentative de retour à une universalité morale, et non une détermination de la place de l'Homme dans un cosmoscosmos naturel. C'est une réinscription des sources morales dans la raison et sur la base de la reconnaissance d'un corps physiquephysique naturel. C'est une réaffirmation de la dignité de la personne face aux normes sociales qui l'écrasent en ne respectant pas sa nature. La question du cosmos n'est mobilisée que pour en extraire l'arbitraire divin, et instaurer le mécanisme. Elle n'est pas mobilisée pour penser la relation de l'homme avec ce que nous appelons l'environnement naturel.

Il s'instaure donc un "divorce" entre la nature perçue en tant que phénomène, qui se prête manifestement à une transformation croissante, et la nature telle que l'examine la science, qui est immuable et invulnérable. Le lien entre droit naturel et artifice reste donc, en ce qui concerne les liens avec la nature, impensé. Il s'ensuit que l'Homme est théorisé à la fois comme un être naturel (nature humaine, droits naturels, capacité morale dans un désertdésert mécanique de ressources) qui élève une société civile pour préserver son intégritéintégrité, et comme détaché de son milieu.

Il s'ensuit deux conséquences importantes. D'une part, puisqu'il n'y a pas de lien entre le corps et le milieu, la protection du seul corps naturel est conçue comme suffisante pour protéger l'intégrité du corps et du monde humain. Et d'autre part, puisque le milieu naturel est essentiellement invulnérable, les transformations croissantes que cause l'activité humaine ne sont et ne seront jamais capables d'altérer l'intégrité du milieu naturel. Elles n'atteindront jamais ce qui fait l'être même de la nature, à savoir ses lois fondamentales.

L'Homme ne crée pas vraiment, ne détruit pas vraiment, il ne fait finalement que déplacer des choses qui n'ont rien de commun avec lui : le paradigme exonère l'activité marchande de toute responsabilité et de tout souci moral.

Il s'agit donc là d'un "sociocentrisme", une pensée qui n'accorde pas d'importance à la dimension naturelle de sa propre existence. Un sociocentrisme qui sévit encore aujourd'hui, comme en témoigne L. Ferry, qui n'accorde qu'une dimension esthétique à la nature, dans la tradition kantienne. Ceci peut contribuer à expliquer l'invention moderne du paysage : si l'Homme n'habite plus la nature, la seule relation qu'il peut avoir est donc de la contempler comme l'on contemple un tableau.

Les conceptions de la nature se feront donc de plus en plus esthétiques, et l'esthétique détachée de la morale - pour Platon, le Bien le Beau et le Vrai ne faisaient qu'un -, ce qui contribuera à provoquer la réaction romantique au XIXe et à la quête renouvelée d'une nature plus charnelle que conceptuelle, c'est-à-dire moins étrangère.

Avec le XIXe, un nouvel ordre se met en place : celui des marchands et des ingénieurs, et bientôt celui de la croissance économique et des expositions universelles, qui constitue peu à peu une nouvelle vision du monde, un nouvel accord sur le Bien Commun, et qui va réussir à en monopoliser la définition.

La sphère politique sera donc limitée à la discussion relative à la transformation de la nature, aux ajustements sur le système de production, sur les lois du marché etc., le tout sur fond d'accord autour d'un progrès conçu comme industrialisation, travail et organisation scientifique (mécanique) de la production, et extension de la liberté entendue comme accroissement de la consommation. L'interrogation sur la finalité, politique ou naturelle, est refermée : l'unique et vraie liberté est économique, c'est-à-dire dans la manipulation des choses. Louis Dumont souscrit à cette idée, affirmant qu'il existe un mécanisme des relations humaines qui échappe au normatif et peut être décrit comme un phénomène naturel, sans se rendre compte qu'il commet le naturalisme qu'il entend dénoncer par ailleurs dans ce qu'il nomme les pensées de la "communauté naturelle", c'est-à-dire une réduction de l'ordre normatif en loi scientifique positive.

La science n'échappe pas à cela. Si le concept et la profession de "scientifique" semblent dater du milieu du XIXe, l'éthique du scientifique s'instaure bien avant. Désormais, pour bien observer la nature il faut faire preuve d'une indifférence morale totale, il faut donc supposer que tout est mécanique, inanimé. Le divorce entre sciences naturelles et sciences humaines est consommé dès la fin du XIXe, laissant ces dernières dans une incertitude épistémologique dont elles ne sont toujours pas sorties. Car, compte-tenu du nouveau critère de vérité, peut-on encore dire que les "sciences" humaines sont bien une "science" ?

La science expérimentale, libre de manipuler "la nature", va d'ailleurs rencontrer avec le cas humain une sorte d'antinomie morale. Jean Bernard affirmera ainsi que l'expérimentation humaine est moralement nécessaire et nécessairement immorale. Le "toutes choses égales par ailleurs", et la neutralité morale de la manipulation de l'objet, sont ici de toute évidence pris en défaut. La seule réponse satisfaisante serait d'attribuer des fins à la nature, y compris à la nature humaine vivante, remettant ainsi en cause les fondements mêmes du paradigme qui se solidifie au XIXe.

Le droit de manipuler va donc être peu à peu identifié avec le droit de connaître, et tout ce qui s'y oppose va être identifié à "l'obscurantisme" : les controverses de la fin du XXe siècle autour des organismes génétiquement modifiésorganismes génétiquement modifiés (O.G.M.) en gardent toute la trace.

Pour Locke, le pouvoir politique est "le droit de faire des lois, sous peine de mort, ou par voie de conséquence toute peine moins sévère, afin de réglementer et de préserver la propriété, ainsi que d'employer la force de la communauté pour l'exécution de telles lois et la défense de la république contre les déprédations d'étrangers, tout cela uniquement en vue du bien public".

La postérité a voulu y voir les prémices des théories du marché, entendu comme ordre émergentémergent spontané basé sur la seule garantie de la propriété privée. Mais le concept de propriété au sens de Locke n'est pas ce concept de propriété privée, loin s'en faut. La seule propriété est la propriété du travail, qui est la peine du travailleur, car la terre appartient en commun à tous les hommes : "la même loi de nature qui nous donne la propriété de cette manière (c'est-à-dire par le travail) lui impose des limites. Dieu a donné toutes chose en abondance. (...) Tout ce qu'un homme peut utiliser de manière à en retirer quelque avantage quelconque pour son existence sans gaspiller, voilà ce que son travail peut marquer du sceau de la propriété. Tout ce qui va au-delà excède sa part et appartient à d'autres".

Ainsi, outre la conservation de soi, et dans ce but la protection de la propriété, Locke reconnaît plusieurs autres droits naturels : l'interdiction de se détruire ou de détruire les créatures possédées sauf fin plus noble, l'interdiction de détruire le milieu où le propriétaire subsiste, le devoir de veiller à l'humanité toutes les fois où sa conservation n'est pas en jeu, et on peut y voir le souci de l'humanité future. Outre ces limitations à la propriété par égard aux créatures ou aux générations futures, Locke reconnaît le droit à s'approprier les biens d'autrui si sa conservation est en jeu.

D'une manière générale, il est évident pour Locke non seulement qu'il y a des limites à l'appropriation humaine de la nature. Si l'on ne s'en occupe pas, c'est parce que l'homme ne s'approprie jamais qu'une infime portion des ressources naturelles, et que l'industrie humaine ne peut menacer leur intégrité. "Nul autre ne pouvait être lésé par celui qui s'appropriait ainsi une parcelle quelconque de terre en l'améliorant, car il en restait assez, et d'une qualité aussi bonne, et même plus que ne pouvaient en utiliser les individus qui n'en étaient pas encore pourvus. Si bien qu'en réalité, le bornagebornage que l'un effectuait à son profit ne réduisait jamais la part des autres". "Nul ne pouvait s'estimer lésé de voir une autre personne boire, même à pleine rasade, s'il lui laissait toute rivière de la même eau (intégrité) pour étancher sa soif. Ce qui vaut pour l'eau vaut identiquement pour la terre, s'il y a suffisamment des deux".

Locke est très explicite : c'est la rareté du travail qui donne la valeur, et non la rareté des ressources, puisqu'il y a abondance. Jusqu'à l'invention de la monnaie, personne ne diminuait les ressources communes de l'humanité. C'est la monnaie qui a rendu possible la possession de plus que le nécessaire : quand les terres sont devenues rares, il a fallu réglementer. Rien n'incite à étendre le cultivable si on ne peut pas thésauriser, et Locke déplore qu'une telle thésaurisation soit devenue possible, rendant la réglementation nécessaire : Locke est en cela plus proche de Rousseau que des économistes du XIXe ou des théoriciens du marché du XXe siècle, tels que nous les analyserons dans la section suivante.

Kant par contre peut être considéré comme infléchissant la relation de l'homme à la nature vers la manipulation sans frein.

Kant affirme ainsi qu'il existe une abondance naturelle, mais qu'elle peut aussi être considérée comme l'ouvrage de l'homme, car le pays ne fournirait pas une telle abondance sans le travail, un gouvernement régulier etc. Ces biens constituent l'œuvre de l'homme, et donc il est légitime de les exploiter et de les consommer : il y a ici l'amorce d'un glissement de la découverte des éléments naturels vers leur invention qui ne va cesser de s'étendre au cours des XIXe et XXe siècles.

Kant n'est sans doute que le témoin de son époque. Mais, en regard de notre problématique, son témoignage est crucial : c'est bien parce que l'homme se pense peu à peu inventeur de la nature qu'il pense pouvoir accroître son pouvoir sur la nature de manière légitime. Parce qu'il est auteur, l'homme peut s'autoriser à décider des règles de la nature.

Ce sont les deux faces d'un même mouvementmouvement, qui naît de par l'illusion du laboratoire : la nature est essentiellement invulnérable à l'action humaine, ainsi que l'atteste NewtonNewton, et donc l'ordre ou le désordre constaté de manière sensible dans le monde peut être modifié, précisément parce que cet ordre n'est pas essentiel au concept de nature. Si l'ordre sensible était essentiel au concept de nature, il faudrait s'interroger pour savoir si on a le droit de modifier cet ordre, et si une dé-naturation, c'est-à-dire une dégradation de la nature, est permise.

Mais ici rien de tel. L'ordre constaté n'est finalement qu'accidentel, c'est-à-dire contingent. Il n'y a qu'un pas pour en tirer la conclusion que les "maux" naturels sont dus à l'homme (la chute ou l'ignorance), et sont tous éliminables par le travail humain : la rédemption est désormais terrestre.

Newton et le réductionnisme de laboratoire étaient très loin de rendre compte de l'ensemble des phénomènes naturels. La fin du XXe siècle, voyant apparaître des "effets secondaires" imprévus dans le comportement du milieu naturel, va donc remettre en question ce savoir et aller de nouveau dans la nature sensible pour l'étudier. On verra alors réapparaître conjointement à la fois de nouvelles théories de la nature, et en particulier les théories écologiques, et diverses théories morales ayant pour objet de déterminer et de débattre de ce qu'il y a lieu de protéger dans la nature : la nature redevenait vulnérable.

Mais n'allons pas trop vite. Le XIXe marque d'importants infléchissements dans la pensée des Lumières, et il importe de les analyser.

2. De Fourier à Arrhénius, le contexte du XIXe

i - Le retour des idoles

Hegel reprend l'idée kantienne selon laquelle l'histoire est le mouvement de la raison vers la liberté, en détaillant ce que cette marche a accompli jusqu'ici et comment Raison, Esprit, Idée, Réel et Liberté parviendront finalement à coïncider.

Lorsque Marx et Engels remettent l'hégélianisme "sur les pieds", une nouvelle conception du progrès se fait jour. Désormais c'est les rapports de production qui, en dernière analyse, déterminent le mode de vie. Il y a différents stades de développement de la division du travail qui représentent autant de formes différentes de propriété, c'est-à-dire de rapports des individus entre eux. Pour Marx, la conscience ne peut être autre chose que conscience de l'Etre, et l'Etre des hommes est leur processus de vie réel.

Marx s'en prend à Kant qui s'en tenait à la "volonté bonne", montrant que pendant ce temps la bourgeoisie anglaise révolutionnait l'industrie. Pour lui, Kant a été joué par l'illusion d'une volonté qui serait "libre", par des autodéterminations qui seraient "pures". En effet, c'est la classe qui dispose de la puissance matérielle dominante qui dispose de la puissance spirituelle dominante : "les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants". La finalité est massivement réincorporée dans l'histoire matérielle et "objective", intelligible. La hiérarchie n'est plus une question de rang ou de pureté spirituelle, comme ça pouvait être le cas au Moyen-age, mais une question de propriété au sens de pouvoir sur les moyens et les produits du travail collectif.

Marx et Engels pensent percer à jour les mécanismes de l'Histoire universelle. Les différents stades se succèdent et sont dépassés, vers une synthèse de plus en plus générale. Le moteur ? "Tous les conflits de l'histoire ont leur origine dans la contradiction entre les forces productives et le mode d'échanges". Autrement dit, la contradiction principale réside entre la configuration des moyens de la production (capacités, propriété, choix des priorités etc.) et les aspirations réelles de la demande de produits. La révolution est nécessaire, au sens philosophique, ou "naturelle", au sens moderne : "Nous avons montré que les individus de l'époque actuelle sont contraints d'abolir la propriété privée". Les communistes "« ont découvert comment à travers toute l'histoire les individus, en tant qu' "hommes privés", ont été à l'origine de l' "intérêt général" ».

La libération est donc inéluctable : c'est un fait matériel-historique et non intellectuel, provoqué par des conditions historiques contre lesquelles toute résistancerésistance de la volonté est vaine et vouée à être balayée. La nature se verrait finalement réellement transformée en un Eden d'abondance, et ce grâce aux "forces productives", ou techniques organisationnelles et matérielles de production. Le Bien, travesti en Destin, est donc réduit à sa dimension économique

On a donc ici un déterminisme historique : l'homme n'est plus principalement un être libre réfléchissant sur les moyens de son progrès, mais un être de désir et donc de besoins qui peu à peu va les satisfaire. Ces besoins sont comblables parce qu'ils étaient déjà inscrits dans la nature de l'Homme. Le travail est autotransformation et production de soi du sujet, réalisation au sens fort. Les hommes sont à leur insu et de façon inéluctable les artisans de leur propre liberté. Tous les penseurs du XIXe ont attendu une maîtrise du social comparable à la balistique (Comte, St Simon, etc.). Marx, et plus encore ses "héritiers", tend à résoudre toutes les questions philosophiques par l'économie. G. Hottois parle à ce propos d'économisme.

Le paradis communiste est très représentatif d'une orthodoxie qui se construit. Au XIXe siècle, l'idée que l'âge d'or est à produire grâce à la science qui permet de savoir et à la technique qui permet de pouvoir est de plus en plus fréquente. Elle est sans doute manifestée avec le plus de force par le fondateur du positivisme, A. Comte : « savoir pour pouvoir afin de pourvoir ». "L'inventeur" de la "sociologie", qu'il assimile à une "physique sociale" ne doutait pas que cette dernière venue parmi les sciences atteindrait elle aussi à "l'âge positif" et la certitude de la balistique, ce parangon de la science mécaniste. Dans tous les cas, la dimension créatrice, conventionnelle, culturelle de la politique est niée. Ce sont des projets techniques, technocratiques : tenues pour certaines et assurées, il est désormais interdit de discuter des fins ultimes, qui se retrouvent en quelque sorte sacralisées.

En résumé, le progrès est quelque chose à révéler, une connaissance à acquérir, quelque chose qui accomplit l'Homme comme humanité et que l'Occident industrialisé incarne au plus haut point

Par ailleurs, comme il s'agit d'une vérité et non d'un projet politique discuté, il importe de mettre en place les mécanismes qui permettront l'acquisition de cette connaissance et la mise en oeuvre qu'elle permet : c'est l'objectif du "Parti" ou du "marché" (c'est-à-dire de l'entrepreneur), selon le type d'institution que l'on croit capable d'acquérir et de mettre en oeuvre cette vérité. L'extension et l'intégration des systèmes industrialisés induisent de façon automatique, comme déploiement de rationalité, un progrès. De nombreux ouvriers seront sacrifiés à cette noble tâche, et des industriels y consacreront leur vie et leur fortune.

Ces théories font donc à notre sens un énorme pas en arrière, par rapport aux acquis du libéralisme politique élaboré du XVIe au XVIIIe, pour revenir à une conception unitaire et figée du Bien Commun, dont le savoir est détenu et monopolisé par une élite. La démocratie individualiste, qui conçoit la définition du Bien Commun comme un lieu libre de toute expertise et de toute détermination définitive, ouvert à la discussion, subit ici une défaite cuisante.

L'empirisme anglo-saxon a eu davantage confiance dans l'énergétique sociale des sentiments, et continue à s'appuyer sur les déterminants affectifs plutôt que sur les déterminants conscients, rationnels. La tendance continentale, et en particulier française, est différente, et insiste plus volontiers sur "la raison" et sur la faculté des concepts. Les deux logiques restent toutefois proches, et très largement compatibles, car elles oeuvrent sur le fond d'un accord commun : le projet selon lequel il faut déchiffrer la nature pour la maîtriser est un projet industriel, c'est-à-dire technique et commercial.

Pouvoir manipuler, déplacer, diviser à volonté, c'est aussi pouvoir industrialiser et commercialiser, et ultimement pouvoir détruire : la dévalorisation de la nature et du vivant contribuent à autoriser l'avancée technique et l'expansion commerciale, et à étendre le champ d'action du propriétaire sur sa propriété. C'est par ce mouvement que la nature devient peu à peu "appropriable", c'est-à-dire transformable en "marchandise", y compris la nature humaine. La remise en cause de la police des grains au XVIIIe puis au XIXe est à cet égard un symptômesymptôme éclairant. L'Ancien Régime considérait que le droit à la subsistance était un droit naturel, donc une obligation attachée à l'office du gouvernement, national ou local. "Dans le droit (naturel), tout être vivant a un titre pour exiger des alimens" écrivait Linguet en 1788, un des plus grands économistes du moment, et ce droit prévaut sur la propriété. Et dans le langage de l'époque, cette formule valait pour l'ensemble du vivant, et non pour l'Homme seul.

Kant lui aussi a reconnu le droit de nécessité, et par là le droit de lever des impôts sur les riches pour aider les pauvres. Il fondait son argumentation sur l'idée que l'usage personnel d'une chose ne peut être justifié que si la maxime qui guide cet usage peut être revendiquée universellement par toute personne sans qu'aucune ne se sente lésée, et ce quels que soient les droits de propriété légaux, qui sont seconds par rapport à la liberté. La "propriété" a ici le sens de "ce qui me revient en propre", à la suite d'une juste détermination du "mien" et du "tien". Par ailleurs, Kant reconnaissait non seulement l'antériorité de la possession commune, nationale, sur la propriété privée, mais encore l'antériorité de la possession planétaire sur la possession nationale, et dans les deux cas avec tous les devoirs qui en découlent : l'homme est responsable de l'humanité en sa propre personne. On peut sans forcer le trait voir dans cette antériorité une pensée des limites à l'usage justifiée par la prise en compte des générations successives, et en particulier futures. Kant par ailleurs reconnaissait l'existence de devoirs envers les non-humains, même s'il n'a pas développé le propos.

La technique est un élément essentiel, on l'a vu. Pour innover, il faut prêter un grand intérêt à des inventions qui ne sont jamais qu'anecdotiques à leurs débuts. Il faut donc revaloriser la capacité humaine de création d'artefacts, là où les Grecs par exemple valorisaient la capacité à discerner un ordre naturel et un ordre politique. L'histoire du concept de technique porteporte la marque de ceci. La technique comme création ex nihilo est en effet théorisée à partir du XVIIe siècle, au moment où la désacralisation du pouvoir créateur, jusque-là exclusivement divin, s'amorce. Sans la reconnaissance de ce caractère de nouveauté, sans qu'un intérêt vienne s'y attacher, l'innovation, qui fut nécessairement minime au départ, n'aurait jamais entraîné de changement social : elle aurait été assimilée à une variation sans intérêt sur des thèmes présumés connus depuis la Création. Le terme "technologie" quant à lui apparaît au XVIIIe siècle comme "science des techniques et des objets techniques". Mais rapidement il devient synonyme de technique de pointe avec connotation méliorative et de prestige, et l'Ecole Polytechnique est créée au début du XIXe.

L'idée de technique comme instrument neutre, détachable et manipulable indépendamment des conséquences sociales, naît ensuite des conceptions de Marx qui théorise une auto-production ontologique de l'homme par lui-même, auto-production non plus transcendante, mais effective, matérielle. Il va ensuite (1859) restreindre cette auto-création à la création de techniques de production ("l'état des forces productives"), et ce avec de lourdes conséquences. Pour Marx, la technique est création et déploiement de rationalité : c'est ce sens qui deviendra dominant, y compris pour M. Weber : « on peut construire l'histoire de la technique sous l'aspect d'une objectivation progressive de l'activité rationnelle par rapport à une fin ». Cette rationalité est définie par rapport à deux points fixes : la nature "scientifique" (objective) que l'homme connaît progressivement, et les besoins humains qui sont "historiques" - non pas au sens d'une liberté dans l'organisation des cultures, mais au sens d'objets scientifiquement déterminables par le matérialisme historique. La technique devient ainsi ce qui permet de dominer la nature et la façonner pour "l'humaniser".

L'Histoire universelle devient le lieu de la progression réelle de la rationalité, avec les besoins humains comme pour-quoi et vers-quoi de cette domination. Finalement pour Marx la technique est devenue positive en elle-même sous tous ses aspects, elle est devenue raison opérante. Elle permet potentiellement un contrôle total du devenir physique des choses dans l'environnement humain. Le Destin est universel et concerne le monde entier. Saint Simon, avec son projet d'organisation scientifique de la société industrielle, s'inscrit dans cette même idée : il y a une société idéale et une seule, que science et technique vont permettre pour l'une de révéler, et pour l'autre de mettre en oeuvre - "le régime industriel sera l'organisation définitive de l'espèceespèce humaine".

Mais s'il y a accord sur les fins (augmenter la production pour arriver à l'abondance matérielle), il y a désaccord sur moyens et sur l'ingénierie sociale à mettre en oeuvre.

Si Marx voit dans la planification scientifique un moyen efficace de faire coïncider l'offre et la demande, les économistes classiques quant à eux vont plutôt mettre l'accent sur un autre mécanisme : le marché. Les deux courants puisent largement dans le Mercantilisme et la Physiocratie. Chez les Classiques, le repère majeur ici est l'œuvre d'A. Smith, La Richesse des Nations, qui parait en 1776. C'est cependant la postérité positiviste, et en particulier L. Walras, qui voudront faire de cette oeuvre le moment inaugural de la "découverte" d'une mécanique sociale qui aurait été jusque-là "ignorée".

A la lumière de sa Théorie des sentiments moraux, il est en effet aisé de constater que Smith voulait principalement défendre une plus large liberté des citoyens et des commerçants, à une époque où les contrôles étaient encore nombreux. Il s'appuie pour cela sur une ontologie sociale qui est une véritable "énergétique sociale", montrant qu'il n'y a pas nécessité à tout contrôler puisque de fait existent des passions sociales qui favorisent le maintien et l'accroissement de l'intérêt mutuel des individus, en particulier (et non de manière principale) par leur propension à échanger. En déduire que Smith fut le premier partisan du libre-marché comme mécanisme auto-suffisant de gouvernement est très réducteur, et largement erroné. En 1753 le mot "commerce" dans l'Encyclopédie ne signifie encore que communication, échange, et n'est pas encore réduit en un sens exclusivement marchand.

Smith jette cependant les bases d'une nouvelle théorie : l'économique. Il dégage un certain nombre de concepts fondamentaux, comme la théorie de la valeur-travail, qui vient s'ajouter sans s'y substituer à la "rente foncière" (valeur produite par la terre, l'agricultureagriculture), la fixation des prix par confrontation de l'offre et de la demande (qu'on appellera plus tard "valeur d'échange"), et l'idée que l'extension de la division du travail est fonction de l'extension des marchés, un argument qui deviendra l'un des arguments-clé de l'apologie du libre-échange à la fin du XXe siècle. Ricardo y ajoutera la théorie de "l'avantage comparatif", qui revient en quelque sorte à tenir compte de l'inégale répartition des facteurs de production, c'est-à-dire de l'environnement naturel et humain, dans la division du travail.

Ces visions du système économique s'opposent à la vision conflictuelle du marxisme. Elles font disparaître les tensions sociales sous une conception d'un Bien Commun qui, avec le positivisme, ambitionnera lui aussi d'être "scientifiquement déterminé" - c'est-à-dire sous les critères mécanistes du vrai : "Il y a une mécanique du point; il y a une économie pure de l'individu" dit W. Pareto. Elles ont cependant en commun avec le marxisme de consacrer la valeur-travail humain, comme épreuve de la volonté, au détriment de la valeur du travail de la nature. Le travail de la nature, au sens énergétique comme au sens de la production de richesses naturelles (sols, forêts, perpétuation des espèces etc.), disparaît peu à peu des théories : le souligner reviendrait à encourager la paresse, puisque ce serait valoriser des richesses qui ne demandent aucun travail humain. On retrouve Weber. Peu à peu, la production n'est plus qu'humaine et le mythe hyper-artificialiste d'une re-construction totale de la nature humaine, y compris son environnement, prend forme.

P. Rosanvallon remarque à juste titre que les théories du marché viennent remplir un vide théorique laissé par les théories du contrat concernant la régulation sociale et les buts de l'association sociale.

Ajoutons ici que c'est l'industrialisme en général, et pas seulement le marché, vient remplir ce vide : les théories du marché oublient systématiquement cet autre du consommateur qu'est le producteur, et qui ne font en général qu'une seule personne. Ceci permet de faire coexister l'une des plus puissantes théories de l'ingénierie sociale, qui implique que certains hommes puissent se servir d'autres hommes comme de moyens (au niveau d'une nation ou au niveau d'un entrepreneur), dans certaines limites qui ne sont pas économiques mais morales ou juridiques, tout en affirmant la parfaite liberté de la personne, sans mentionner la nécessité du revenu, ou de l'accès à des structures sociales qui n'ont rien d'un gigantesque marché, et qui posent bien d'autres problèmes de justice que celui de l'accès à une source de revenu.

La domination des théories marchandes a de fait toujours fait bon ménage avec les théories de la planification, pour des raisons de stabilité et d'ordre social. Comme l'a montré J.K. Galbraith, le marché réellement concurrentiel est très instable et il n'est jamais confortable, pour une entreprise, de se retrouver dans une telle situation. De fait, la plupart des marchés sont très stables dans le temps, autorisant une anticipation qui n'ose se présenter sous le jour de la planification, compte-tenu des connotations associées à ce concept après plus de 50 ans de guerre froide, et que l'on occulte sous le mythe du génie de l'entrepreneur et des données "exogènesexogènes", ces "boîtes noires" commodes des théories économiques. Aucune théorie du marché n'est capable d'expliquer l'existence de firmes, par exemple, là où on ne devrait trouver que des personnes indépendantes.

Ce qui est certain, c'est que lorsque la société s'associe en vue de sa protection et de son maintien, ce à quoi répond la théorie du contrat, il lui manque encore un but commun : que vont faire les hommes une fois associés ? Quelles valeurs vont-ils partager ? En vue de quoi vont-ils coopérer ? Vont-ils simplement coexister pacifiquement, chacun vivant de manière auto-suffisante ? Ni la démocratie ni la nation ne répondent entièrement à ce vide axiologique. Elles ne permettent que de donner un nom à la question de l'identité du souverain, ainsi qu'à l'enracinement historique des cultures et des manières de faire. Elles ne constituent pas un projet commun.

C'est l'utopie industrielle qui va remplir ce vide, et pourvoir à ce déficit du sens, et avec elle la réduction de la société civile à la société industrielle, qui comprend comme les deux faces d'une même organisation la planification sociale du travail (la professionnalisation de toutes tâches), qui constitue le moyen, et la consommation, qui constitue en architectonique les moyens de la fin : le bonheur et l'abondance. L'économisme donne au consommateur ses lettres de noblesse, mais c'est en le dépouillant de sa dimension politique. Désormais, ce sont les spécialistes qui vont déterminer ce dont il a besoin, sans qu'il prenne part aux délibérations.

La liberté commerciale, ayant le respect de la propriété privée et la stabilité sociale comme pré-requis, va essayer de prouver qu'elle résume au mieux l'ensemble des droits de l'Homme. Les techniques d'ingénierie sociale vont quant à elle autoriser à penser l'ordre des moyens, naturels ou humains, au service du "consommateur", dont les "volontés" sont auscultées scientifiquement par des experts compétents. Les grands prêtres de ce nouvel ordre sont les experts en planification, économistes au premier chef, et les héros sont les marchands et les ingénieurs, conseillés par les premiers. La révolution industrielle prend appui sur cette association, qui va devenir "l'entreprise", et qui va incarner la rationalité agissante - qu'elle soit "privée" ou non ne dépend que de la proportion selon laquelle on conçoit l'ordre social comme "révélé" spontanément (marché) ou par la raison (planification).

La dérive vers des théories de "l'ordre naturel", de par la réduction du politique au marché auto-régulateur ou à tout autre théorie "vraie" et immuable de l'ordre social, n'était pas inévitable. Cette dérive n'est à notre sens que le symptôme d'une fermeture progressive de l'ouverture initiée par les Lumières et la pensée démocratique, une ouverture que les conservateurs associeront au "chaos", et qu'ils combattront, comme à leur habitude, par l'invocation de l'ordre. Et comme cet ordre ne pouvait plus être simplement traditionnel, la légitimité de la tradition ayant été fortement discréditée par l'Ancien Régime, il fallait donc qu'il soit fondé sur autre chose : la nature ou la raison. Ce qui, en un sens, revient au même, à savoir à un critère fixe et immuable, quel que soit le lieu d'où on le convoque.

On comprend dès lors qu'il est tentant pour certains individus de se faire les oraclesoracles d'un ordre transparent, dont ils auraient percé le secret, avec toutes les dérives que l'on peut imaginer . P. Rosanvallon y voit à juste titre l'une des composantes du totalitarisme, comme H. Arendt l'avait vu avant lui. A. Mattelard a retracé brillamment l'histoire de l'utopie de la transparencetransparence absolue à travers les diverses théories de la communication comme autant de projets de panoptisme. Il est toujours tentant de dire que c'est la réalité qui doit être redressée, et non le modèle : la théorie "neutre" se transforme alors en un redoutable plan de devoir-être social. L'oracle a pour vocation d'expliquer aux hommes ce qu'ils sont, mieux qu'eux-mêmes ne le pourraient.

La valeur grandissante de l'activité industrielle - et de l'homohomo faber - par rapport aux autres formes de l'activité humaine va de pair avec le poids croissant de la puissance industrielle, technique et commerciale, dans les relations "internationales", qui sont tout d'abord confinées aux relations entre nations européennes. La croissance des marchés va de pair avec la construction de l'ordre national, au détriment des ordres intermédiaires tels que les villes ou les villages. On "décloisonne", on "relie", on "libère", etc., bref, on réduit et on élimine les solidarités concurrentes du niveau national, et au premier chef les villes, les villages, les paroisses et les familles. Dans le même mouvement, on unifie les langues en détruisant les patois et les coutumes locales. Le marché et la division du travail prennent une place croissante, devenant peu à peu un véritable espace de socialisation. La mobilité se traduit donc dans un premier temps par la désorganisation sociale, et donc par l'augmentation de la misère, la déstructuration des solidarités anciennes n'étant pas dans le même temps remplacées par des solidarités nouvelles, par exemple à l'échelle nationale. Le phénomène est le même aujourd'hui, lorsqu'on "libéralise" des pays dont le secteur marchand est étroit, ou lorsqu'ils sont soumis à un "ajustement structurel".

La "République mercantile universelle" est donc un discours aussi trompeur que le discours sur le progrès de l'esprit : c'est bel et bien l'organisation industrielle qui gagne du terrain, et non pas le marché ni l'éducation populaire émancipatrice. On glisse peu à peu vers une sorte de "mobilisation générale" pour la production de masse, même si les effets ne se feront sentir qu'à partir du début du XXe siècle.

La justification de l'industrie passe par la justification du travail industriel, et au passage c'est la nature qui en pâtit. La reconnaissance de la valeur du "travail de la nature" était au centre des appréhensions traditionnelles de l'économique, dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge. Elle se voit déjà concurrencée par la valeur d'échange chez les Physiocrates, et va ensuite peu à peu disparaître des conceptions économiques.

Les Physiocrates n'élaborent pas le concept de "valeur d'échange" en tant que tel, c'est A. Smith qui le fera, mais ils mettent l'accent sur la création de richesse via le développement des échanges commerciaux, nationaux et surtout internationaux. A. Smith s'efforce de justifier la valeur des choses comme le travail nécessaire pour acheter une marchandise, D. Ricardo parle quant à lui de valeur travail-incorporé (travail nécessaire pour fabriquer la chose), et Marx de valeur-travail liée aux rapports de production. Toutes ces valeurs finiront par fusionner dans "l'utilité", concept dont on a ensuite voulu qu'il n'ait qu'une valeur empirique, libérée de tout jugement de valeur de la part de l'économiste : celle du prix constaté sur le marché. De fait, keynésiens comme néo-classiques prendront les prix comme une donnée empirique.

Pour Marx, et pour les économistes en général, les facteurs de production sont tout ce qui est exploitable, hommes comme nature. En ce qui concerne la seconde, le mot de Saint-Simon est explicite et représentatif : "L'objectif de l'humanité, la marque du progrès, est ce but suprême de la "combinaison des efforts" qui remplace "l'exploitation de l'homme par l'Homme" par "l'exploitation du globe terrestre par les hommes associés" ". Marx va voir le danger pour la nature, mais il réduira sa défense à une vision à court terme et anthropocentrée des hommes exploités. Et il restera dans le réductionnisme industriel : ce qui deviendra la question fondamentale à ses yeuxyeux, le levier déterminant de l'ensemble, c'est les rapports de production, sensés tenir dans la question de la propriété des moyens de production.

Ceci va de pair avec la conception de la nature que nous avons exposée : mécaniste, invulnérable, passive, statique, réductible à de l'étendue que l'on peut manipuler à volonté. Le facteur naturel de production est considéré comme indestructible, et donc inépuisable. C'est donc sans surprise que l'on assiste au XIXe à une extension du comportement hostile envers la nature, ainsi qu'à une valorisation de l'artifice comme tel, indépendamment de son utilité. Ce qui a de la valeur, ce qui a de l'être, c'est l'œuvre humaine, et non pas la nature, qui n'est là que comme matière première inerte se prêtant à la transformation humaine. Le comportement agressif envers la nature trouve une nouvelle justification dans l'observation de la nature elle-même, cette fois dans sa composante vivante : il règne en effet dans la nature une "la loi de la jungle", une concurrence féroce et sans pitié ni ménagement de l'adversaire, une sélection naturellesélection naturelle qui ne laisse survivre que les plus aptes.

Il est sans doute difficile de dire si DarwinDarwin a été influencé par son époque, ou si c'est lui qui l'a influencée. Quoiqu'il en soit, il ressort de ces observations que non seulement la nature est fondamentalement manipulable sans dommages, mais que les dommages marginaux qui pourraient toutefois s'y manifester, en termes d'atteinte au vivant, sont justifiées par l'observation de la nature elle-même et la nécessité de toute espèce de chercher à dominer son milieu en éliminant les espèces concurrentes. La prégnance du modèle industriel eut en tout cas une incidenceincidence certaine sur les successeurs : H. Reinheimer (1910), par exemple, concevait tous les organismes sur le modèle producteur / consommateur, le devoir de tout vivant étant de produire toujours plus avec une plus grande efficacité. En quelque sorte, la vision d'une usine planétaire. A sa suite, Tansley adopta l'angle biophysique et thermodynamiquethermodynamique pour étudier les écosystèmesécosystèmes, et jusqu'à l'éco-énergétique d'Odum à la fin du XXe siècle, ce qui éliminait, encore une fois, le vivant en tant qu'être singulier pour le réduire à un rouage au service d'un mécanisme ordonnateur.

Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater que le lien entre "activité humaine" et "nature" sera renoué, dans les années 70, via le second principe de la thermodynamiquesecond principe de la thermodynamique, et non via le vivant, désespérément enfermé dans une biologie moléculairebiologie moléculaire plus proche de la chimiechimie que de la vie. L'ordre naturel n'est donc jamais absent : il y a homologiehomologie entre une société pensée sur le modèle productiviste, et ce que l'on théorisait par ailleurs dans la nature. Au-delà des dénis conceptuels et des rhétoriques, la nature reste bel et bien un modèle, et un modèle très particulier : si l'Homme est progressivement conçu comme étant essentiellement en conflit avec la nature, c'est aussi parce que la nature elle-même est la scène d'un conflit généralisé.

Le rôle de l'Homme dans la nature est peu à peu pensé comme celui du Grand Ordonnateur, l'Homme-Dieu, en quelque sorte. Mais en un sens très particulier du concept de "Dieu" : certainement pas celui, spirituel, que l'on peut trouver dans les mystiques, mais celui du créateur, d'un artisan construisant d'après un modèle scientifiquement déterminé. Il y a du démiurge platonicien dans la raison industrielle. L'aspect moral de cette conception est patent : la nature doit être (ceci ou cela, mais en tout cas quelque chose qu'elle n'est pas encore), et le réel constaté dans l'expérience doit y être ramené, par la force s'il le faut.

La nature ne connaît pourtant aucune règle morale : il n'y a pas d'animaux "nuisibles" ou "méchants", ni "bons" ou "utiles" en soi, mais seulement du point de vue de l'Homme.

Mais alors pourquoi cette distinction a-t-elle été perdue ? Sans doute parce qu'à force de vouloir rabattre toute la nature sur l'artifice, l'élément dialectique a été perdu, et avec lui ce qui avait été défini comme le propre de l'artifice, qui est d'être arbitraire, et donc révisable, critiquable. C'est donc exactement l'inverse qui s'est produit : les mots ont été substantialisés et le sens a oublié son origine conventionnelle. "La vérité dogmatique consiste à effacer de l'écrit (ou du monde !) sa trace historique", dit aussi P. Legendre. C'est donc une nouvelle révolution nominaliste qu'il faut entreprendre pour réouvrir les choses sous leur concept. Dans un autre vocabulaire, mais qui à notre sens permet de désigner le même phénomène, on peut dire qu'il y a une fixation de l'imaginaire sociale. Les catégories n'évoluent plus, et leur caractère imaginé, culturel, est oublié.

La déclaration d'indépendance de l'Homme vis-à-vis de la nature aboutit donc à un effet paradoxal : c'est en effet l'histoire qui se trouve naturalisée, mécanisée.

Il existe aussi une dérive utopique de l'ultra-artificialisme. L'étonnante expérience "BiosphèreBiosphère II", menée à la fin du XXe siècle, peut être le symbole de l'utopie d'une nature re-créée, si possible sans les "défauts" du modèle originel, qui n'est autre que... la planète Terre, ou Biosphère "I" ! A ceci près que Biosphère II a rapidement échoué, révélant ainsi les simplismes d'une philosophie de la nature réduite à quelques lois de matière et des écosystèmes.

La réflexion hyper-techniciste se concentre sur les limites physiques "imposées à la technique par la nature", c'est-à-dire sur une recherche assidue des pouvoirs que l'homme n'a pas, puis une dépense importante de temps et d'argentargent pour avoir ce pouvoir. Le temps passé pour savoir si c'est utile ou pas, ou s'il n'y a pas mieux à faire en termes de recherche ou d'allocation de recherche, ou savoir si ce pouvoir est permis, est en général très court : un pouvoir supplémentaire, en plus, c'est forcément bon. L'impératif est de faire tout ce qu'il est possible de faire.

Il y a une histoire de la pureté dans le développement et la généralisation de l'artifice, que les diverses métaphores du développement reprennent tour à tour : "réduction de l'entropieentropie", "complexification" etc. Il y a une valeur de l'artificiel pour son seul caractère artificiel : "artificiel" est un terme quasi-équivalent pour "mieux", sur le mode de l'action, même si c'est inutile, éthiquement problématique ou interdit, voire dangereux. L'homme totémise, naturalise ses propres créations. Il "accomplit" la nature en la re-créant, en la recouvrant d'une carapace de bétonbéton et d'aluminiumaluminium. Le paradigme, l'utopie, c'est la conquête de l'espace. La fable, c'est le destin cosmique de l'humanité qui quitte la Terre avant l'explosion du SoleilSoleil, au moyen d'un environnement "purement" artificiel, avec toutes les connotations mystiques et religieuses de la pureté. La "nouveauté" quant à elle, pour être réellement nouvelle, doit être plus pure que ce qui précédait, c'est-à-dire plus dégagée de la Nature, plus artificielle. La Nature naturelle, c'est-à-dire saisie comme ne portant pas l'empreinte de l'artificiel, est donc transformée en "ressources" à exploiter - et par cette catégorie conceptuelle, la nature devient artificielle.

Il s'agit donc bien une espérance de salut ici, c'est-à-dire d'une espérance pour le futur qui conditionne un comportement dans le présent. L'extension des systèmes artificiels prend donc une valeur de "ruse de l'histoire" par laquelle le développement de l'humanité s'accomplit à son insu vers un technobiocosme éliminant peu à peu toutes les dépendances aux processus naturels. "La science découvre, l'industrie applique, et l'homme suit" disait le slogan de l'exposition universelle à Chicago en 1933. Il est certain qu'il n'y a nulle retenue possible dans cette pensée. L'éthique est dès lors ramenée à de l'obscurantisme, comme on l'a vu plus haut, puisqu'elle s'oppose au commandement suprême selon lequel la technique ne doit jamais être limitée. Ainsi G. Hottois : "mon hypothèse est que la dynamique technoscientifique d'émancipation par rapport à toute contrainte symbolique et biophysique donnée est en soi bonne".

Là aussi, l'effet réel est paradoxal. L'humanité n'est jamais sortie de la nature : l'opposition liberté / nature est en grande partie illusoire, comme nous le montrerons plus loin. Et la "liberté absolue" n'a aboutit qu'à naturaliser une théorie sociale, comme on l'a vu plus haut.

Comme le remarque J. Grinevald, en fait de "liberté", jamais les sociétés n'ont été aussi dépendantes des ressources naturelles. Les sociétés industrialisées se sont mises dans une situation dans laquelle elles seront obligées de changer, non pas par désir, mais par nécessité. Saura-t-on avoir le courage d'un Rickover ? Cet amiral, après une vie passée au service de l'atomeatome, conclut sa vie publique par un discours devant le Congrès étasunien, commençant par ces mots : "je vais être philosophique", et il dénonça ensuite la poursuite des techniques basées sur l'énergieénergie nucléaire comme une sorte de régression vers la production de ce que la nature avait essayé de détruire pour rendre la vie possible.

Pour les Mercantilistes, les Physiocrates comme pour les Classiques, il fait partie de l'évidence partagée que la croissance de l'activité économique et la croissance de la production ne peuvent que s'arrêter un jour.

Pour les Mercantilistes, la limite à la croissance a deux sources. L'une est le manque de monnaie : c'est une limite interne à l'organisation sociale contre laquelle ils tentent de lutter, et qui concerne peu notre sujet, sinon sous l'angle de son lien avec la colonisation et l'exploitation outre-mer de mines d'or et d'argent. L'autre est commune avec les Physiocrates comme avec les Classiques : ils tiennent pour certain que la nature seule est réellement productrice, et que la nature produit ses richesses en quantité finie. Cette limite est externe et absolue : si la technique et les échanges peuvent en tirer un meilleur parti, elles ne peuvent l'annuler.

Tout va changer au XIXe, et plus encore au XXe. Avec J.-B. Say, l'économie passe du statut d'une science politique dont le but est de favoriser les échanges à une véritable théorie de l'organisation sociale tournée vers la maximisation de la production. Il assimile la production de biens à une production d'utilité, et redéfinit le domaine de l'économiste : il ne lui appartient pas de juger de l'utilité, qui est un élément subjectif donné par les faits empiriques, mais de maximiser la demande d'utilité constatée. Ce qui compte pour lui, c'est d'améliorer la technologie, entendue comme l'art de la production. Il tient pour certain que ce qui a limité la production jusqu'ici, et maintenu les peuples dans un état de barbarie, ce n'est pas la faiblesse de l'intérêt pour la production mais l'absence de propriété privée, fondement et expression d'un ordre social civilisé. L'état de civilisation complète est à venir, bien entendu. Et pour y arriver, il faut accroître la production, dont le problème principal est le débouché : les échanges commerciaux doivent être davantage mobilesmobiles, l'information et la communication doivent être améliorés, pour que la confrontation de l'offre et de la demande soit plus flexible.

Avec J.-B. Say, la question des ressources naturelles sort du champ de la théorie économique. Et la théorie de l'équilibre général de L. Walras l'entérine. Le but de la théorie de Walras n'était certes pas d'affirmer la possibilité de la croissance infinie, mais d'harmoniser le monde marchand, et de trouver une solution à l'éternel problème de stabilisation de l'offre et de la demande. Mais les conséquences sont différentes. Désormais la question des limites à cette maximisation est sortie de la discipline "économie", et ne va pas tarder à sortir des réflexions sur l'économique en général. Le temps est proche où l'on ne posera plus du tout cette question, qui tombera dans l'oubli. De simple moyen, au service de l'avancée de la civilisation ou non, la croissance économique va devenir une fin en soi.

Les ajustements ultérieurs n'offrent pas de grande évolution. Tout au plus témoignent-ils d'une complexification et d'une intégration croissante de la division du travail et de la circulation des biens. J.M. Keynes et ses successeurs par exemple mettront en valeur le rôle de la répartition du revenu dans la stabilisation de la demande, ainsi que le rôle de l'Etat dans la redistribution monétaire. Le chômage est ainsi ramené à une insuffisance de demande, ce fournit une raison de plus pour justifier la poursuite de la croissance.

Cette évolution coïncide avec une deuxième phase d'expansion européenne dans le monde, en particulier vers les Etats-Unis, et avec l'utilisation croissante d'une nouvelle énergie : le pétrolepétrole.

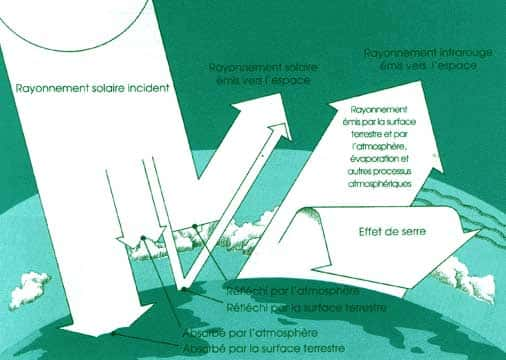

La première référence connue à l'hypothèse d'un changement climatique qui serait causé par l'activité humaine est ancienne : Joseph FourierJoseph Fourier (1786-1830) déclare en 1824 que « l'établissement et le progrès des sociétés humaines, l'action des forces naturelles, peuvent changer notablement et dans de vastes contrées, l'état de la surface du sol, la distribution des eaux et les grands mouvements de l'airair. De tels efforts sont propres à faire varier, dans le cours de plusieurs siècles, le degré de la chaleurchaleur moyenne ». C'est au Genevois HoraceHorace-Bénédict de Saussure (1740-1799) que Fourier attribue l'origine de l'analogieanalogie météorologique entre l'atmosphèreatmosphère terrestre et une « serre chaude », utilisée en maraîchage.

Compte-tenu du contexte, nous ne sommes pas étonnés lorsque John Tyndall, qui reprend les travaux de Fourier, s'empresse de rassurer ses contemporains : « L'histoire de l'homme n'est donc qu'une petite ride à la surface de l'immense océan des temps. La persistance d'un état de la nature inorganique favorable à la continuation du séjour de l'homme sur la Terre semble assurée pour une période de temps bien plus longue que celle durant laquelle ce monde a déjà été habité; de sorte que nous n'avons rien à craindre pour nous-mêmes, ni pour de longues générations après nous ». La conception de la nature est bien celle initiée avec Descartes, et magnifiée aux XIXe et XXe siècles : inerte, inépuisable, livrée au pouvoir humain et transformable à merci. Il n'est que de citer L. Trotsky à ce sujet : « du point de vue marxiste, qui exprime les intérêts historiques du prolétariat, la fin est justifiée si elle amène à accroître le pouvoir de l'Humanité sur la nature et à l'abolition du pouvoir d'une personne sur une autre ».

Après Fourier, 1896 est une seconde date importante dans l'histoire du changement climatique : le suédois Svante Arrhénius (1859-1927) fait alors paraître un article traitant l'influence des dégagements de gaz carboniquegaz carbonique sur la température globale, en s'appuyant sur l'étude d'un collègue, Gustaf Högbom (1857-1940). Il est surprenant et intéressant de noter qu'Arrhénius arrive à des résultats très proches de ceux du GIECGIEC : pour un doublement du taux de CO2 dans l'atmosphère, il estime que l'élévation de température devrait être de l'ordre de 4 à 6°C. A ceci près qu'il n'envisage qu'une répartition homogène de cette élévation , à savoir que tous les lieux du monde devraient voir leur température s'élever de 4 à 6°C : le climatclimat, et la nature en général, sont ici tenus pour stables et réagissant de manière linéaire aux perturbations. Le modèle est, sans surprise, newtonien.

En outre, Arrhénius jugeait que l'élévation de la température moyenne était plutôt une bonne chose pour la Suède. Et de fait, il semble que personne ne se soucia réellement d'en savoir plus. On comprend facilement pourquoi : entre une foi scientiste dans l'explication du monde entier et la croyance en l'essentielle invulnérabilité d'une nature manipulable à volonté, la conception du monde à cette époque offrait peu de place au doute ou à la construction sociale d'une responsabilité collective envers un environnement naturel qui allait être de plus en plus bouleversé.