au sommaire

II. La construction sociale du problème (1ère partie)

1. Le problème climatique dans la crise environnementale - aurore

1. Filiations

i - Filiations grecques

ii - Filiations chrétiennes

iii - La rupture de la Renaissance

iv - Morale et mécanisme : la constructionconstruction du dualisme cartésien

v - La reconstruction du Bien Commun

vi - L'expansion européenne

vii - Les Lumières et l'idée de progrès

viii - Les Lumières et "l'environnement" naturel

xix - De Locke à Kant : les progrès de l'appropriation de la nature

2. De Fourier à Arrhénius, le contexte du XIXe

i - Le retour des idoles

ii - Naissance de l'industrialisme

iii - L'homme auto-créateur, adversaire de la nature

iv - Les dérives utopiques de l'ultra-artificialisme

v - L'idée de croissance infinie

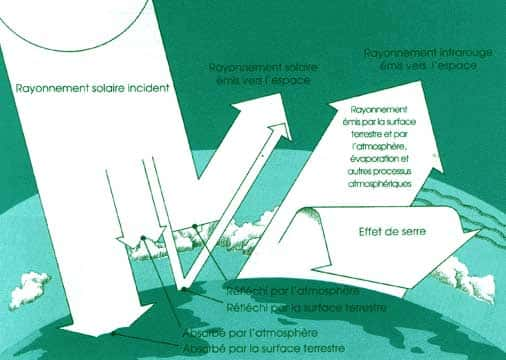

vi - Emergence du thème du changement climatiquechangement climatique

3. Vernadsky et les ruptures du XXe siècle

i - La science doute, pas l'industrie

ii - L'avènement du "développement"

iii - Emergence difficile du souci quant au risque de changement climatique

La question de la justice dans la crise environnementale en général, et dans le cas du changement climatique en particulier, ne s'inscrit pas dans un espace social vierge de tout présupposé. Il est impossible de comprendre ce qui se joue actuellement sans faire un effort pour retracer les filiations, tant pour ce qui est des pratiques qu'en ce qui concerne les concepts par lesquels les êtres humains pensent leur société et leur action dans leur monde.

L'environnement ne se dégrade pas tout seul : ce sont bien les hommes qui le dégradent, et certains hommes y contribuent davantage que d'autres. L'environnement dégradé de manière irréversible sera légué aux générations futures, et on peut s'interroger sur la validité des justifications qui accompagnent la destruction d'écosystèmesécosystèmes, ainsi que la mise à mort massive d'animaux et d'espècesespèces. Les raisons invoquées sont très largement issues des nations industrialisées, dont le rayonnement au niveau mondial n'a fait que croître depuis plus de deux siècles, entraînant les autres nations dans leur sillage.

Il parait en outre difficile de s'attaquer à la question de la justice dans la "crise environnementale" sans examiner de manière plus précise ce que l'on entend par "crise", ou par "environnement" - et donc réexaminer le concept de "nature", ainsi que les conceptions des liens qui nous unissent à la chose désignée par le concept.

Le concept de "justice" peut-il être pensé de toute éternité, indépendamment des buts particuliers, culturels, que se fixe une société ? Peut-il être purement "procédural", universel, comme J. Rawls l'avait initialement envisagé ? Il y a bien aussi une dimension universelle, commune au genre humain. Sans elle, les écrits de Platon, d'AristoteAristote ou d'Ashoka seraient proprement inintelligibles, se référant à des choses que nous ne pourrions pas comprendre. Mais il y a aussi dans le concept une dimension historique et culturelle, liée à l'historicité de certains buts et valeurs culturels, à la géographie des loyautés et des collectifs, et innombrables manières de vivre en commun.

On ne peut utiliser de concept de manière innocente. Tout ce que l'on peut faire, c'est tenter d'expliciter le sens qu'on y voit, qu'on y trouve : le cercle herméneutique est, comme son nom l'indique, clos. La philosophie est l'examen des préjugés, avec une prétention au vrai - et non le vrai en soi.

Nous allons donc nous efforcer ici de retrouver quelques repères dans les méandres des filiations, afin de proposer une lecture de la construction sociale de la crise environnementale, et plus spécifiquement du problème du changement climatique.

1. Le problème climatique dans la crise environnementale – aurore

Alors que bon nombre d'observateurs s'extasient sur les capacités actuelles d'observation de la Terreobservation de la Terre, via les satellites, il est surprenant de constater que l'idée de l'éventualité d'une modification anthropique du climatclimat soit vieille de quasiment deux siècles, précédent de beaucoup la construction internationale du problème du changement climatique. La capacité de comprendre ne suffit donc pas : il faut aussi que s'y ajoute l'intérêt, et ici, il sera dicté par le risque, qui suscite une in-quiétude.

Pourquoi personne ne s'est-il réellement intéressé à la question jusqu'ici, alors que tous les historienshistoriens du changement climatique s'accordent pour dire qu'il existait dès le XIXe des présomptions suffisantes pour justifier des investigations plus poussées ? On ne peut pas comprendre le changement climatique et sa problématisation si tardive sans analyser les filiations qui mènent au cadre actuel de compréhension du problème. Nous devons donc commencer par examiner les cadres qui permettent à la société du XIXe de recevoir les affirmations d'un Fourier ou d'un Arrhénius, premières figures historiques de la question.

1. Filiations

Le cadre de référence mobilisé pour penser la question du changement climatique est très largement le cadre de "l'Occident", au sens d'une région géographique, mais surtout au sens d'une communauté d'origine, d'histoire, et surtout au sens d'une conception commune du monde naturel et des sociétés humaines. Les Etats-Unis et l'Australie sont en "Occident", et dans une certaine mesure le Japon en participe aussi. Nous reviendrons bien entendu souvent sur la question du contenu et des limites de cette unité nommée "Occident".

L'Occident puise sa tradition auprès de deux sources fondatrices : l'Antiquité grecque, et le christianisme. Toutes deux ont eu une pensée de la nature, ainsi qu'une pensée de la collectivité humaine, incluant une analyse du concept de justice. Nous commençons donc notre enquête par un retour aux sources.

i - Filiations grecques

Pour les Grecs, la nature était phusis : le lieu de la naissance, de la croissance et de la corruption, dont l'homme faisait partie quoique ayant accès au divin par l'intermédiaire de l'âme et des formes, qui, elles, ne changent pas, ne deviennent pas.

La phusis est principe de production de tout ce qui naît et se développe naturellement, c'est-à-dire selon son propre principe interne. Le mot évoque en grec l'idée de bourgeonnement, de gonflement, de naissance spontanée, et indissociablement de dégénérescence, devenir, corruption, destruction. Ce qui préoccupe principalement les Grecs est de savoir pourquoi il peut y avoir à la fois stabilité et permanence de l'objet, conditions de la connaissance, et changement. Deux thèses s'affrontent : l'Etre est immobile, et le changement est une illusion (Parménide), ou au contraire l'Etre est changement, et l'immobilité est illusoire (Héraclite).

Ici les hommes n'ont que l'âme intellective comme trait distinctif parmi les êtres du monde. Ils l'âme végétative ont en commun avec les plantes, et l'âme affective avec les animaux. Le lien des hommes avec la nature reste présent, sans être pour autant étouffant, déterminant, aliénant : ce n'est pas principalement dans la nature qu'Aristote ancre sa morale respectueuse des traditions, mais dans le politique.

La distinction que l'on fait habituellement entre les "éthiques" antiques, qui auraient été ancrées dans une "communauté naturelle", et la "morale" moderne, qui irait de pair avec l'individualisme politique, est à notre sens exagérée. La "communauté naturelle" des grecs est liée à la communauté de territoire, de lieu, d'éducation, de condition humaine, dont le corps est un élément important, et d'éléments naturels tels que le climat ou les animaux. Il ne s'agit pas d'une communauté naturelle au sens d'un ordre de lois immuables des lois sociales qui détermineraient la place de chacun. L'effort de Platon pour fonder un ordre social parfait dans sa République n'ignorait pas le caractère conventionnel d'une partie des lois humaines, bien au contraire : il s'efforçait justement d'en contenir le potentiel de désordre et d'arbitraire, tel qu'il le voyait se déployer à travers les Sophistes.

Les Grecs n'ont pas théorisé la liberté en tant que telle, c'est un fait. Mais l'opposition entre liberté et nécessité, et l'idée selon laquelle tout ce qui n'est pas libre devrait être nécessaire, ne peut se poser que dans un contexte moderne. Les Grecs ne rencontrent pas ce thème en tant que tel, et s'il fallait les reformuler dans leur univers conceptuel, nous serions tentés de dire que pour eux il y a une gradualité de la liberté à la nécessité : des choix humains vers la finalité inconsciente animale et le règne minéralminéral.

Le choix éthique grec ne se pose pas en termes de déterminations d'une liberté absolue, suspendue dans une statique éternité, mais en termes de délibération et de choix dans l'orientation de l'action, qui a toujours lieu dans un environnement social et naturel.

Les trois niveaux du monde, de la Cité et de l'âme sont susceptibles de s'organiser en un ordre bon et harmonieux, et toute la question est d'arriver à trouver cet ordre. La pensée du cosmoscosmos, au sens d'un ordre bien organisé, inclut toutes les manifestations de l'Etre, qu'il s'agissent de l'inanimé, de l'animé ou des animaux politiques, et ce qui explique cette harmonisation est le logos, qu'on peut comprendre comme la raison organisante de toute chose, de la cohérence des discours (logique) jusqu'aux cycles naturels, et qui est responsable et garant de la coïncidence des mots et des choses. Pour autant, chaque niveau n'est pas écrasé sur l'autre et chaque être a sa nature, qui désigne l'ensemble des attributs qu'une chose a en propre, et non de manière accidentelle, c'est-à-dire contingente. Si la reproduction et la croissance sont les attributs de l'âme végétative, la pensée et la capacité de contempler les Essences sont l'attribut de l'âme raisonnante ou intellective. Il est dans la nature des hommes, en tant qu'isos, égaux, d'organiser leur vie politique par le nomos, la règle collective, qui doit respecter équilibre et proportion, donner à chacun le sien, selon le juste milieu.

Si le problème de l'articulationarticulation d'une liberté absolue à une norme se pose pour Kant sous la forme d'une antinomie de la raison pratique, c'est d'une part parce que pour lui la nature ne peut être que comme nécessité absolue, sur le paradigme newtonien, et d'autre part parce qu'il a fallu à la Renaissance affirmer l'indépendance de jugement de la personne par rapport à un clergé chrétien dont la volonté de prendre en charge le gouvernement des consciences semblait par trop envahissant.

Le cadre grec ne mène pas à cette antinomie d'une pure liberté qui n'existe pleinement qu'en se conformant à une loi, et que Kant résout par une explication pour le moins obscure : le "constat" d'une proposition synthétique a priori. D'où provient cette proposition ? Est-elle réellement universelle ? Jusqu'à quel point ? Pour le Kant de la Critique de la Raison Pure, il n'y a pas d'histoire, ni de communauté, ni de lien de l'être humain à la nature - et la modernité industrialisée est profondément kantienne.

Pour les Grecs au contraire, l'enracinement dans une histoire, un territoire et un ordre de lois est un attribut qui appartient en propre à la dimension politique de l'être humain, sans s'y réduire : si la coutume était à elle seule d'emblée harmonieuse, la question de l'harmonie ne se poserait pas, il n'y aurait pas de cité injuste, et la République serait sans objet. Il est significatif que l'éducation aie toujours été une préoccupation majeure des Grecs. Le propre de la loi sociale ou politique n'est pas ici d'être arbitraire, conventionnelle, instituable et révocable à volonté. Il y a un respect de la continuité communautaire de l'organisation humaine, à laquelle les penseurs grecs attachent une grande importance, en dépit de quelques pensées cosmopolitiques marginales, qui étaient d'ailleurs le plus souvent le fait de penseurs immigrés.

La Cité elle-même n'est pas ancrée dans un idéal qui ne serait qu'universel, u-topique. Elle est au contraire localisée dans un lieu, nécessairement particulier. Les citoyens ont donc une culture propre, une histoire propre, un territoire propre. Il semblait essentiel à Aristote que la Cité ait une population de taille "convenable", fonction de la grandeur et de la fertilité du pays. La Cité ne devait pas être trop grande, pour des raisons d'homogénéité et de gouvernabilité, liés en partie aux problèmes de communication posés par un pays trop grand ou une population trop nombreuse.

L'idéal de modération traverse toute son analyse politique : modération dans les écarts culturels entre citoyens, modération dans les inégalités, etc. La modération doit aussi animer le bon gouvernement, qui doit entretenir des relations amicales avec les Etats voisins, mais aussi être préparé à la guerre contre l'ennemi.

L'univers conceptuel grec n'est pas le nôtre, et leurs soucis sont différents. Ainsi, les Grecs ne donnent pas le même sens aux concepts de "nature" et de "politique". Le politique n'est pas pensé comme étant par essence la question de l'organisation d'individus distincts, n'ayant rien en commun, mais comme l'agencement et la rectification d'un ordre davantage ancré dans ce que nous appellerions aujourd'hui l'histoire. Certes, les auteurs ne parlent pas "d'Histoire" en tant que telle, mais plutôt d'une continuité de la communauté que l'on peut ultimement ancrer dans le logos et le muthos, c'est-à-dire dans une culture commune, dans des manières de faire et des manières de voir partagées.

L'histoire est plutôt un concept issu de l'influence chrétienne, et en particulier de la conception d'un temps linéaire, avec un début et une fin. Elle n'a que peu d'intérêt pour un peuple dont le temps est plutôt cyclique : il est inutile de retracer l'histoire de cycles, qui par définition se répètent indéfiniment.

L'effort grec se concentre donc sur l'étude des principes et des figures qui se conservent par-delà les répétitions : le mythe a valeur de réflexion théorique.

Pour les Grecs, il est central de voir qu'une partie de l'intelligibilité du politique est local, et ne peut pas être cosmopolitique : cela fait partie de leur souci de la limite, leur souci d'éviter l'irruption de l'hubris, de la violence qui se déploie au détriment de la liberté d'autrui, et en particulier des autres Cités. Dans ce qu'on pourrait appeler la théorie des relations internationales grecque, il est donc central de savoir s'auto-limiter, et ne pas verser dans la passion pour la guerre et pour le débordement désordonné. Toute Cité a besoin d'un gouvernement pour s'ordonner, d'un centre à partir duquel l'on décide des lois communes. Un ordre cosmopolitique supposerait un Etat immense, trop grand, posant des problèmes insurmontables d'unité au regard de l'idéal grec.

Aristote ne nie pas l'existence de normes universelles dans l'organisation humaine : il fait l'analyse des constitutions étrangères, et Platon l'avait fait avant lui. Mais il affirme que l'universalité ne suffit pas à organiser une Cité, et que la culture commune et quotidienne de normes particulières est un facteur de vie bonne au moins aussi important. Aristote va parfois jusqu'à faire primer la tradition sur un universel avéré, puisque, tout en le déplorant, il ne remet pas en cause l'esclavage. Socrate lui-même accorde une très grande importance au respect des lois de la Cité, autant qu'à son travail maïeutique d'éducation. Mais le respect des lois reste pour lui un principe de second rang par rapport au gouvernement juste.

La nature est présente dans l'analyse politique de l'ordre de la cité, mais de manière incidente : ce n'est pas un thème explicite de réflexion. Aristote note par exemple que le premier devoir d'un gouvernement est d'assurer la santé des habitants, ce qui passe par la séparationséparation des eaux dans leurs différents usages : le corps naturel des citoyens réagit différemment selon la qualité de l'eau, et le gouvernement doit en tenir compte. Il note en outre que la santé dépend principalement du climat et de la bonté des eaux, c'est-à-dire des pluies, la qualité et la quantité d'eau et d'air étant à ses yeuxyeux les deux composantes principales du maintien d'une bonne santé. Il est pour eux tout aussi important de noter que l'espèce humaine est aussi animale et végétative. Ils sont bien davantage dans la logique du lieu (topos) que dans celle de l'espace, et ceci est aussi une caractéristique du vivant.

C'est la Renaissance et les Lumières qui feront des Grecs les "inventeurs" d'une démocratie que l'Antiquité n'ancrait pas dans la seule volonté individuelle, indépendante de toute localisation géographique et historique.

Les Grecs s'intéressent davantage à déterminer ce que peuvent être de "bonnes lois" qu'aux fondements de la loi, qui se posera à la Renaissance dans un contexte de lutte contre les fondements traditionnels dont le clergé et les seigneurs avaient le quasi-monopole. Ils reconnaissent la particularité des lois, et leur caractère conventionnel, mais ils ne font pas de l'artifice une vertu particulière de l'être humain. L'être humain n'est pas seulement cela, ni même principalement cela. L'important n'est pas que la loi soit artificielle, mais qu'elle soit bonne pour tous, c'est-à-dire réellement commune, que ce soit par le savoir (les rois-philosophes selon Platon) ou par le discours (Sophistes). Et une bonne loi ne nie pas l'existence de l'histoire ou de l'ordre naturel, tout au contraire : c'est l'une de ses vertus d'en tenir compte adéquatement. C'est une évidence partagée de cette époque, qui ne prête pas à discussion.

Les Lumières feront un usage politique de l'autorité intellectuelle et spéculative des Grecs, "redécouverts" de manière opportune pour contester l'ordre féodal et clérical établi. La conception de la démocratie basée sur l'individualisme politique radical, il faut plutôt la chercher du côté de la révolution nominaliste du Moyen-Âge tardif, dans les controverses sur les Universaux qui impliqueront entre autres Duns Scot et Guillaume d'Occam. Les nominalistes remettront en cause la substantialité des concepts de "société" et de "bien", pour les réouvrir à nouveau : la "société" et le "bien" (ré-)apparaissent alors pour des constructions issues de l'ensemble des personnes qui participent à leur édification, des personnes dotées d'une raison naturelle suffisante pour évaluer par elles-mêmes la légitimité du droit, et non pour des vérités divines dont l'Eglise détiendrait les clefs.

L'intérêt de cette reconstruction est de légitimer la question du consentement, c'est-à-dire de la légitimité des personnes et en particulier des dirigeants à dire ce qui est bon pour la collectivité.

Rien de tel dans le monde grec. Il n'y a pas de texte prétendant détenir la vérité de l'ordre humain, ni de clergé ayant le monopole de son interprétation. La maïeutique socratique est très exactement l'inverse de ceci, puisqu'elle prétend amener chacun à trouver l'ordre en soi. La question politique que pose la pensée grecque est celle de l'ordre bon - animaux, choses et humains compris -, dans un cosmos vivant. Elle ne pose pas la question de l'indépendance d'un ordre temporel vis-à-vis d'un ordre céleste, surnaturel, dont l'interprétation serait entre les mains d'une castecaste particulière : ceci est une question qui appartient au Moyen-Âge tardif. La démocratie est un moyen parmi d'autres pour atteindre cet ordre bon, et l'artifice aussi. Mais ce sont de simples moyens, alors que la question principale, celle qui mobilise la réflexion des Anciens, est celle des fins : la politique est la plus architectonique des sciences, dit Aristote.

Ajoutons enfin que les limites des "nations" grecques sont précisément délimitées, peu contestées. Les Grecs admettent donc sans difficulté qu'une communauté politique est singulière, dotée de frontières, ancrée dans un lieu et une histoire. Les conflits sont essentiellement le fait de cités entre elles. A l'inverse, c'est justement la question de l'identité du souverain, tant sous l'angle de l'identité des membres que sous celui de l'identité de l'autorité légitime, qui est posée avec une grande acuité à partir de la fin du Moyen-Âge, en lien avec une Europe qui se construit dans un cadre de conflits de légitimité entre pouvoir clérical et pouvoir féodal sur un même territoire, et dans les débats sur la nature de la souveraineté qui l'accompagnent.

ii - Filiations chrétiennes

Le poids de l'héritage chrétien est lui aussi considérable, et son apport principal est sans conteste l'accent mis sur la dimension linéaire du temps, très différente du temps cyclique des Grecs. La pensée chrétienne imprimera ici une marque très actuelle, et sans doute encore pour longtemps.

Le temps cyclique est celui d'une histoire qui se répète, tandis que le temps linéaire au contraire ne se répète jamais, et est chaque jour nouveau. Il a un début (la Création) et une fin (l'Apocalypse), et une progression entre les deux, sans que cette progression soit nécessairement un progrès, au sens d'une amélioration morale. Ces deux conceptions du temps sont sans doute deux idéal-types que l'on retrouve à toutes les époques : les Grecs ont eu eux aussi à répondre à la question des origines, et à s'interroger sur le pourquoi des cycles. Mais chaque époque accentue différemment l'un ou l'autre, ou d'autres conceptions encore différentes.

Sur le plan des conceptions de la nature, certains affirment que l'imaginaire chrétien a contribué à tracer plus nettement la frontière hommes / animaux, et à les opposer dans une relation d'ordre qui s'est ancrée profondément. Il a même été dit que la religion chrétienne est parmi les plus anti-naturaliste, concevant une nature qui ne serait là que pour satisfaire les besoins humains, et n'attribuant pas d'âme aux animaux. Sans doute faudrait-il être plus nuancé, et voir s'il ne s'agit pas là d'une relecture issue de Descartes et du XIXe.

Nous pensons pour notre part que le christianisme a été une source de justification pour une grande variété de courants, naturalistes comme artificialistes, sans avoir en soi une tendance à favoriser les uns ni les autres. Comme tous les grands livres de sagesse, la Bible affirme tout et son contraire, car la vérité ultime n'est pas dans le concept. Et surtout, le christianisme n'est pas une pensée élaborée à l'âge de la transformation massive de l'environnement, qui commence à partir du XIXe, soit 1800 ans plus tard. Il parait difficile de ranger ces 1800 années dans une espèce de "temps d'incubation", gros d'un futur qui ne se déploierait qu'aujourd'hui.

Par ailleurs, le christianisme s'est de fait largement accommodé d'une philosophie de la nature empruntée à Aristote, une pensée qui inclut le lien avec ce qu'on appellerait aujourd'hui "l'environnement", et avec la communauté qu'on appellerait "historique". Et cette pensée n'a rien de destructeur vis-à-vis du milieu naturel.

Prenons l'exemple fameux du "croissez et multipliez" sur une Terre qui serait tout entière mise à disposition de l'Homme, et voyons ce qu'en dit Saint Augustin (354-430), auquel on fait parfois remonter les origines de l'idée de progrès, et qui serait donc le plus à même de manifester les prémices de la mainmise sur l'environnement.

L'évêque d'Hippone reprend en effet explicitement ce passage de la Bible, mais c'est pour affirmer que Dieu bénit les hommes pour qu'ils "croissent et se multiplient", et non pour dire que la terre est donnée aux hommes pour qu'ils croissent et se multiplient - ce qui est très différent. D'autant qu'il ajoute que les animaux et les végétaux ont eux aussi été bénis pour croître et se multiplier, et même que d'une manière générale tout être pourvu de "semence" l'a été.

Or la "semence" n'a pas ici le sens que lui donne la biologie actuelle, qui la restreint aux graines ou aux gamètesgamètes. La semence elle a longtemps été tenue pour être une chose très répandue dans la nature, y compris dans des choses dont nous affirmons aujourd'hui qu'il s'agit de choses inanimées, comme les sols ("la terre"). On redécouvre d'ailleurs aujourd'hui le bien-fondé de cette idée, au travers du rôle des micro-organismesmicro-organismes et de la chimie des éléments biogènes.

St Augustin célèbre la nature comme Création divine, et la Création comme excellente et bonne au sens de la preuve visible d'une bonté divine. La Création a une dimension éthique, au sens où elle offre toutes sortes de richesses à l'Homme et commande à l'Homme de la respecter et de respecter son ordre : les animaux aussi doivent pouvoir croître et se multiplier, et l'homme ne doit pas les en empêcher. Elle n'est donc pas faite seulement pour l'Homme, mais bien plutôt à la gloire de Dieu, qui en détient les secrets. Elle n'est pas non plus la source unique de lois morales : on ne tire pas les lois de la cité de la Création elle-même, mais de la Bible et de ses indications concernant le gouvernement propre des hommes.

Il n'y a quasiment rien ici d'une vision du XIXe, qui souligne que l'Homme doit "arracher ses fruits à la terre" et "gagner son pain à la sueur de son front". On pourrait peut-être argumenter sur l'importance accordée par le christianisme à la volonté. Mais il faudrait encore en faire une interprétation qui est plus protestante que catholique, et donc relativement tardive.

On ne peut pas non plus tirer d'une manière nécessaire du christianisme l'idée que l'Eden pourrait être réalisable "ici-bas", comme l'affirmeront à leur manière marxismes et libéralismes économiques. Le Paradis est à gagner par un comportement vertueux, un gouvernement bon, et il appartient à Dieu seul d'en décider à l'issue d'une vie entière : ni l' Eden ni le juge suprême ne sont de ce monde.

La capacité de créer n'appartient pas non plus à l'humanité : les Grecs et les Chrétiens s'accorderont longtemps à considérer les créations humaines, en particulier les créations techniques, comme des créations de second ou même de troisième rang, anecdotiques au regard de la Création extra-humaine, la seule qui ait un poids ontologique réel. Et ceci est en cohérence avec la vision grecque. C'est la vision du monde industrielle et marchande, qui s'affirme à partir de la Renaissance, qui revalorisera l'innovation technique, jusqu'à arriver aux mythes actuels de toute-puissance et de valeur de l'innovation en soi, indépendamment de sa finalité. Nous y reviendrons.

Les filiations restent largement à tracer, et elles seront très difficiles à établir. Il semble en tout cas qu'il n'y ait rien de nécessaire du christianisme à la crise environnementale.

La présence et le poids de l'Eglise, comme de l'ordre féodal, ont cependant eu des conséquences très importantes sur les activités humaines en Occident, et ceci n'est pas resté sans incidenceincidence sur les théories de la justice comme sur les théories de la société.

Il est ainsi à noter pour notre problématique que les échanges économiques ont été fortement limités au Moyen-Âge, et pas pour des raisons "techniques", au sens d'un manque d'ingéniosité de cette époque pour créer de nouveaux artefacts. Non, si les inventions et le commerce sont rares, c'est parce que l'ordre féodal, comme l'ordre grec avant lui, accorde davantage d'importance à d'autres valeurs qu'à celles de la production d'objets. L'activité commerciale reste méprisée.

Ce n'est donc pas une méritocratie fondée sur le travail et le talent entrepreneurial dans une société de production et de consommation, mais une société fondée sur la naissance et sur le rang - en quelque sorte, une société de caste -, avec une très large autonomieautonomie des communautés rurales de base. Les hommes ne sont pas égaux, ni devant les experts du Bien et le Mal, qui distribuent punitions et récompenses sur la base d'une évaluation individuelle (comptabilité des péchés), ni devant la naissance, dont la "qualité" confère privilèges comme droits et devoirs.

Le droit naturel et la nature humaine, de par leur caractère universel, constitueront le pivot de l'offensive des Lumières contre l'ordre clérical et féodal, leur permettant de remettre en cause leur autorité au nom de la liberté et de la raison naturelle. Ainsi J. Locke défendit-il contre R. Filmer l'idée selon laquelle le père transmet la vie, mais n'en est pas l'auteur, et par conséquent l'analogieanalogie selon laquelle le roi est doté d'une autorité absolue, étant « auteur » de ses sujets, n'est pas fondée : le citoyen est libre.

La question de la finalité et de la direction de l'histoire commune, inévitablement réouverte par cette contestation, sera quant à elle investie par l'idée de progrès, d'abord ouverte au progrès moral et politique conscient, éclairé, puis dégradée en philosophies de l'histoire et en diverses conceptions du destin de l'humanité.

Ajoutons que si le Moyen-Âge chrétien est l'époque des corporations, l'apprentissage qui y est privilégié n'a pas seulement la forme de l'acquisition de "compétences", à l'image d'une machine ou d'un ouvrier dans la "mégamachine" sociale qu'est la division du travail, mais constitue aussi une quête initiatique : ce n'est pas l'innovation que l'on cherche, ni la simple capacité à résoudre des problèmes matériels, mais la parfaite maîtrise d'un art. Faire de l'alchimie l'ancêtre de la chimie est donc rien moins qu'erroné : l'objet des deux techniques est très différent. L'alchimie ne cherche pas tant à transformer le plomb en or qu'à transformer l'artisan, en un sens spirituel. Rien de tel dans la chimie, qui ne cherche qu'à connaître des lois permettant de manipuler de façon prévisible la matièrematière.

D'une manière générale, l'activité économique est sévèrement encadrée et limitée : par les villes, qui réglementent; par les corporations, qui distribuent les places sur les "marchés"; par la morale chrétienne, qui condamne de l'usure; et par les seigneurs, dont l'activité guerrière et les dépenses fastueuses seront dénoncées par les bourgeois révolutionnaires. Ni le marchand, ni l'entrepreneur ne sont, au Moyen-Âge, des figures possibles de l'héroïsme - tout au contraire. C'est bien davantage le seigneur, l'homme d'Eglise et le maître artisan qui le sont.

Les échanges sont aussi limités pour des raisons pratiques : les routes sont difficiles, peu nombreuses. N'oublions pas que les départements français ont été créés au XIXe sur la base d'un centre et d'une périphérie dont le rayon devait être inférieur à une journée de transport à cheval ou en voiturevoiture à chevaux. Les déplacements sont donc lents, ce qui rend le transport coûteux et rarement rentable. L'économie "nationale" est très largement agraire, et fortement fragmentée en économies locales.

iii -La rupture de la Renaissance

La Renaissance induit des ruptures majeures en Occident. Il faut toutefois modérer le propos : s'il a bien des bouleversements, ils s'étendent sur plus de trois siècles, du Moyen-Âge tardif à l'époque classique. Il faut aussi de garder de l'illusion rétrospective et d'une philosophie de l'histoire qui tairait son nom : la Renaissance n'est pas davantage "grosse" de la Révolution Française que le christianisme ne l'était de la crise environnementale. Il faut être très prudent ici.

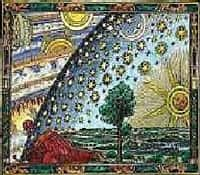

Au point de vue philosophique, l'événement le plus marquant est la révolution copernicienne. Le cosmos est désormais unifié : il n'y a plus de monde supralunaire et sublunaire, et l'univers devient infini.

L'héliocentrisme remplace le géocentrisme, tout cela est fort bien connu et nous ne le reprendrons pas ici. Remarquons seulement que l'idée d'infini, et donc celle d'expansion et d'exploration, remplace l'idéal grec de limite et de juste mesure, et ceci de manière concomitante avec l'avancée coloniale aux Amériques et dans d'autres parties du monde. Les jurisconsultes et théologiens, tels Hugo Grotius, s'interrogent sur la liberté de commerce, le droit de passage et la nature de la "guerre juste", pendant que les Espagnols prennent de fait possession du Nouveau Monde.

L'expansion européenne va se poursuivre pendant cinq siècles, et bouleverser le visage du monde.

Les choses changent aussi dans l'ordre intérieur. L'influence de la Réforme, entre autres, conduit à penser un Dieu personnel, accessible à la raison profane sans l'intermédiaire clérical. La Création devient alors un Etre immanent : « la nature », débarrassée de toute intervention divine irrégulière de type « miracle ». Spinoza et Leibniz sont bien entendu emblématiques de cette nouvelle vision des choses. Il fallait que Dieu, c'est-à-dire la nature, devienne quelque chose d'infiniment parfait, infaillible, c'est-à-dire finalement de nécessaire, d'immanent, de plein, pour que les grâces disparaissent, et avec elles le pouvoir du clergé sur l'interprétation de ces grâces.

Mais l'absence du péché et de la grâce pose la question de l'existence du mal, à quoi tenteront de répondre diverses théodicées.

Les théories du contrat basées sur la raison naturelle, c'est-à-dire libre de toute dépendance aux textes sacrés ou au sang des seigneurs, prennent leur essor avec la contestation de l'ordre féodal et clérical établi. Elles remettent en cause une autorité, en pointant le caractère conventionnel de l'obéissance, posant par là la question générale de la justification de l'ordre social : on réouvre la question de savoir qui doit légitimement consentir à quoi, et sur quels critères il est possible de le savoir. Ces théories sont alimentées par la "découverte" puis l'invasion du "Nouveau Monde", et les disputes intellectuelles sur le statut des indigènesindigènes et sur le supposé "état de nature" dans lequel ils sont sensés vivre.

La rupture principale, à notre sens et en regard de notre problématique, est l'intérêt croissant que l'on porteporte au savoir de type instrumental, et corrélativement le déclin du savoir de type contemplatif. Le nouveau critère de science est basé sur une connaissance de type mécanique. La vérité désigne peu à peu une classe de savoirs qui permettent de manipuler des choses de manière prévisible, c'est-à-dire selon des règles immuables.

Vérité scientifique et la vérité technique partagent le même critère de vérité, alors que leurs buts respectifs sont différents. La science cherche à composer un tableau de lois mathématiques qui permettent de prévoir et d'anticiper le comportement des choses, afin de les connaître. La science cherche toujours un ordre, naturel ou non, et le critère de vérité de cet ordre est désormais sa manipulabilité. Ceci va de pair avec les théories du contrat social, qui posent que la construction sociale et l'institution du gouvernement sont des artifices, révocables.

La technique vise par contre à transformer l'environnement humain, social et naturel, pour le ré-ordonner ou pour le "redresser". Pour les Lumières, elle s'appliquera principalement à la transformation et à la (re-)construction de l'ordre politique et de l'autorité, et non à la transformation de "la nature". Ce qui est présenté comme artificiel, et donc révocable et réorganisable, c'est le corps social, qui échappe ainsi à l'ordre tel que dicté par les clercs et les féodaux, au nom de la nature, et en particulier de la nature humaine (liberté), et non contre elle.

La justification de l'ordre social doit désormais être trouvée ailleurs que dans la Bible, et donc le pouvoir de dire l'ordre social échappe à ceux qui s'étaient arrogé le monopole de l'expertise de son interprétation. La science de la nature se dégage elle aussi de la théologie, par un retour à la simple observation des régularités naturelles.

Une conséquence inattendue de ces ruptures est la vacance du Bien Commun : s'il n'est plus dicté par le Roi ni par l'Eglise, alors quel est-il ? Comment le trouver ? Qui peut le dire ? Pour les Lumières, c'est la "raison naturelle", ou "lumière naturelle", qui peut répondre à cette question. La démocratie découle de cette conception : la raison naturelle est fragmentée, puisque la nature a dissocié les hommes, et la question de l'unité d'une volonté "générale" est posée, et avec elle toute la problématique de la représentation.

Mais si les philosophes vont parvenir à exprimer cette contestation de l'ordre clérical et féodal, c'est aussi en donnant une voix nouvelle à une classe sociale jusque-là négligée, et qui va contribuer à définir une nouvelle vision du monde. Les commerçants font ainsi l'apologie du "doux commerce" et de "l'utilité" contre les tendances autoritaires et guerrières des seigneurs. Ils font valoir l'esprit de coopération qui existe dans l'échange commercial, et une organisation sociale très particulière : l'ordre du marché.

Cet ordre du marché s'accorde parfaitement à la conception artificielle de la société : c'est un ordre social sans attache fixe, mouvant, dont la structuration est largement spontanée, et avec un très faible besoin d'information. Le prix suffit pour coordonner les comportements des acteurs. Il ignore les frontières, est doté d'une solidarité très faible puisque la concurrence y exerce son règne sans partage, et n'a par définition aucun sens de la modération. C'est tout le travail des Mercantilistes et des Physiocrates d'avoir consciencieusement poussé à la construction lente de marchés nationaux, défaisant les entraves que constituaient les contrôles de la circulation par les villes et combattant l'éclatement des marchés locaux.

iv - Morale et mécanisme : la construction du dualisme cartésien

La sélection d'un nouveau critère de vérité n'a rien d'une évidence. Celui-ci a dépendu en particulier de la capacité des hommes à imaginer que les quelques expériences menées en laboratoire, qui concernent des parties infimes de la nature, sont représentatives de l'essence de la nature tout entière. Il fallait aussi arriver à imaginer qu'on ne connaît vraiment que ce qui est reproductible, manipulable, et mesurable.

Le caractère représentatif du dispositif expérimental dépend aussi d'une conception du monde comme nécessaire, comme nous l'avons évoqué plus haut. Les lois du monde ne doivent pas pouvoir varier d'un jour à l'autre, d'une expérience à l'autre, sans cela il n'y pas de régularité identifiable et la "grâce" divine ne peut être éliminée. De la science expérimentale à la technique, il va peu à peu se construire un lien fort de confiance : les hommes vont penser que ce qui est montré en laboratoire peut être appliqué dans le monde réel, hors du confinement, avec le même succès.

Ceci n'avait rien d'évident, car "le monde réel" a peu de choses à voir avec le monde simplifié et contrôlé du laboratoire. C'est d'ailleurs ce lien, ce saut, cette représentativité qui sera mise en doute avec l'émergenceémergence de la "crise environnementale", quand apparaîtront certains "effets secondaires" "involontaires". Des qui effets ne peuvent être "involontaires" que pour une connaissance technique qui a trop fait confiance à la connaissance scientifique, et a négligé son caractère simplificateur et interprétatif.

A partir de la Renaissance, donc, le paradigme n'est plus le vivant, mais l'inanimé, et la physiquephysique prend peu à peu son sens actuel d'étude d'une matière inerte, manipulable à volonté, et descriptible par des lois mathématiques. Le fameux arbrearbre de la connaissance de Descartes est à cet égard tout à fait significatif : si la métaphysique est toujours à la racine, c'est la physique qui est le tronc - et la morale ne vient qu'ensuite.

La conséquence morale est redoutable : si le monde n'est plus que matière inerte, comme le soutient Descartes, alors on peut le manipuler sans retenue. Dans un tel monde, le vivant est dévalorisé, privé de ses caractéristiques propres et ramené à une machine aux mécanismes certes subtils mais animés par des lois nécessaires, dénuées de finalité.

Corrélativement, il n'y a plus aucune place pour les sagesses pratiques telles que stoïcisme ou épicurisme, ni pour le savoir contemplatif, ni pour le type de savoir nécessaire pour entreprendre une quête spirituelle.

Empiristes anglo-saxons et rationalistes continentaux s'accordent peu à peu sur le fond de la question, au-delà de leurs divergences : il n'y a pas de science sans expérience, ni sans théorie. Et si les uns accentuent l'expérience, et les autres la théorie, tous discutent sur fond d'unité mécaniste, sur fond de conception newtonienne du monde. Pour être plus précis, et ne pas faire d'anachronisme, il se fait jour à partir de la Renaissance une conception du monde qui se reconnaîtra dans la conceptualisation que lui donnera NewtonNewton. On ne peut pas comprendre le succès et l'influence déterminante du penseur anglais sans savoir que le terrain avait en quelque sorte déjà été préparé.

La morale n'a pas changé : c'est la qualification des objets qui est différente. Avec GaliléeGalilée et Descartes, le devoir-être disparaît de la nature, ce que confirmera Hume un peu plus tard. La nature est considérée comme ne donnant plus aucune indication axiologique : si tout est minéral, si le lieu est indifférent, alors tout est permis. On peut déplacer n'importe quelle portion de nature à volonté sans conséquence dommageable pour aucun être. Les animaux sont donc eux aussi sont des machines, et rien de ce que l'Homme fait à la nature ne peut être condamnable d'une point de vue éthique, puisque tout ce que l'homme fait est qualitativement indifférent. La retenue caractéristique d'une relation avec les vivants devient quelque chose qu'on n'applique qu'aux relations entre des êtres doués d'esprit. La finalité, c'est l'homme, et seulement lui.

Le mécanisme implique qu'il y ait adéquation du monde réel et du possible. Le monde toujours et pleinement tout ce qu'il peut être, aussi est-il radicalement impossible pour une volonté humaine de l'altérer. Descartes, Leibniz, Malebranche, Berkeley : dans leurs ontologies, la nature finit par être un être qui est tout ce qu'il peut être et tout ce qui peut être, absolue positivité et absolue actualité. L'omnipotence de Dieu aboutit paradoxalement à la disparition de son pouvoir, et finalement à la disparition de Dieu lui-même. Il n'y a plus de "réserve ontologique" ni de pouvoir créateur attribué ni à Dieu ni à la nature elle-même. Dieu est le naturant et ce qu'on constate est le naturé : du point de vue de l'homme, la téléologie devient donc inopérante.

On a pu dire que la mathématisation était un caractère central de la science moderne. Nous pensons quant à nous qu'il ne s'agit là que d'un aspect dérivé : les mathématiques dont il s'agit sont en effet liées au mécanisme, et c'est là leur particularité. Ce ne sont pas les mathématiques platoniciennes ou pythagoriciennes, et encore moins les mathématiques alchimiques. Le chiffre n'a pas de portée mystique ou spirituelle ici : il s'agit désormais simplement d'un langage qui n'a aucun sens, aucune finalité, aucune direction, et qui par là est totalement "objectif", c'est-à-dire "vrai", au sens défini plus haut. Ce sont les normes du vrai qui donnent aux mathématiques leur nouvelle signification, et non l'inverse. Et si les normes du vrai ont changé, c'est parce que l'idée qu'on se faisait de l'être ultime des choses a elle aussi changé.

Les Grecs et le Moyen-Âge s'intéressaient plutôt à une science "logothéorique", ou contemplative : la nature est d'abord objet de contemplation, et, de manière plus secondaire, inspiratrice d'un ordre pour les comportements humains. Il y a très clairement une dimension instrumentale dans le savoir de la Grèce antique, mais elle est limitée à un certain domaine de l'action : l'éthique et la politique, les comportements et les lois. Il n'y a pas de volonté de manipulation de la nature en tant que telle, ou si peu : les techniques de production sont relativement stables, non pas défaut d'ingéniosité, mais simplement par défaut d'intérêt.

Le subjectivisme est en marche, et l'Homme va bientôt se retrouver seul, dans un univers qui lui sera désormais hostile - loin de la familiarité morale entretenue par la plupart des cultures avec leur environnement naturel. Poussée à fond, cette conception est bien entendu contradictoire : il n'y a plus d'extériorité à l'homme - excepté un Dieu créateur ou le hasard d'une étincelle initiale, tous deux radicalement étrangers. On comprend alors la remarque de M. Heidegger lorsqu'il expose dans sa conférence sur la technique que où qu'il aille, l'homme ne rencontre plus que l'homme... La pensée est devenue acosmique : il n'y a plus de nature dans l'activité humaine, ni d'hommes dans la nature. Le subjectivisme absolu n'est pas loin.

C'est la négation de la finalité qui autorise la manipulation à volonté. Mais la nature sans finalité n'est plus vraiment nature, car la finalité niée dans le discours, dans les concepts, n'en continue pas moins de s'exprimer dans le réel, d'une manière qui devient alors énigmatique. Si le vivant était un modèle pour l'esprit grec, il va devenir pour l'esprit moderne une profonde énigme.

Les Idées kantiennes portent cette ontologie à son pinaclepinacle : désormais c'est le sujet humain qui porte l'Etre. Mais, comme le note M. Merleau-Ponty, il y a deux lectures et deux conséquences possibles du renversement copernicien : d'une part, si l'Etre repose sur l'homme, alors le premier cité ne peut plus servir de point de départpoint de départ pour penser un ordre, une intelligibilité; et d'autre part, penser le sujet comme absolu peut permettre de concevoir l'homme comme un être dont le pouvoir de construire, de transformer, de réordonner, est le trait distinctif. Ceci conduit à deux conceptions de la nature : la nature comme représentation, et la nature comme a priori. L'ontologie se polarise autour d'un ego transcendantal dont le cœur (l'aperception originaire) est une énigme.

Ceci rend l'histoire et l'histoire naturelle littéralement impensables : le sujet kantien reste figé, éternel, sans lien ni avec la nature ni avec le collectif humain. Le XIXe, en identifiant volontiers kantisme et humanisme, va progressivement s'enfermer dans la dichotomie morale trompeuse selon laquelle on ne peut vouloir à la fois le bien de l'Homme et celui de la nature : humanisme ou nature, il faut choisir l'un des deux, mais non les deux.

L'époque contemporaine est encore enfermée dans ce vieux schéma, qu'on ne doit pas confondre avec une simple distinction entre nature et culture - entre le cru et le cuit, pour reprendre l'expression de C. Levi-Strauss -. C'est parce qu'il part d'une nature mécaniste que R. Nash peut retracer l'évolution de l'environnementalisme comme élargissement de la morale vers des êtres non-humains.

Le kantisme a aussi favorisé les excès de l'universalisme, par quoi nous entendons une certaine tendance à universaliser des caractères et des comportements qui ne sont que locaux, et qu'il n'est pas légitime d'exiger de tout être humain. La morale kantienne issue de l'impératif catégorique, en effet, n'est qu'universelle, et de ce fait ne répond pas aux questions d'ordre culturelles. Il était avantageux d'explorer et de conquérir le monde avec une pensée universelle, qu'elle soit d'origine kantienne ou catholique.

Le kantisme sera un obstacle important, à la fin du XIXe et au XXe, au retour de pensées "communautaires", se souciant de collectifs particuliers identifiés.

v - La reconstruction du Bien Commun

Bien entendu, la transformation de la nature n'est pas un phénomène nouveau, ni même un phénomène spécifiquement humain. Les Grecs ont cultivé leurs champs, abattu des arbres pour construire leurs bateaux etc. et de manière générale n'importe quel organisme modifie activement son environnement. Mais il ne s'ensuit pas que les transformations soient qualitativement identiques.

Ce dont il s'agit ici est bien plutôt d'une valorisation nouvelle de la nature, c'est-à-dire que la valeur et le sens accordés à tel ou tel phénomène et à son ordre change. En particulier, l'artifice se voit valorisé au détriment des principes naturels de production, à l'inverse des Grecs. L'être humain se voit peu à peu investi du pouvoir créateur divin, et crédité d'une raison capable non seulement de discerner le bien du mal sans l'aide de la Révélation, mais encore de réordonner un monde déchu et de le laver de ses imperfections.

Les Anglais, avons-nous dit, ne sont pas en reste dans ce mouvementmouvement. Hume sépare l'être du devoir-être : observer qu'à un état peut suivre un autre état de manière répétitive et régulière ne permet pas, selon lui, de conclure qu'une cause entraîne nécessairement un effet, sinon de manière logique, par quoi il entend qu'il ne s'agit finalement que de représentations subjectives. La conséquence, sans doute imprévue, est qu'il n'y a donc ni vivant, c'est-à-dire être capable de subjectivité, consciente ou non, ni lien des vivants conscients à leur milieu naturel : il faut être capable de reconnaître la finalité animale pour lui conférer un statut éthique particulier, différent de celui d'un rocher.

Hobbes défend une conception similaire sur le plan social. La société-artifice est créée de toutes pièces, et les seules références à la nature sont des références universelles, comme les lois de Newton : "nature humaine" (puissance, liberté), et "loi de nature" (se conserver). Ceci est par principe incompatible avec une pensée écologique, écosystémique, qui relève de la logique du lieu. La pensée de Hobbes est une pensée physique, au sens moderne du terme, et donc mécanique. Si la nature n'est faite que de lois immuables, universelles, alors l'Homme ne peut pas endommager la nature : il ne peut que la transformer, et cette action est indifférente au point de vue moral car aucun être vivant ni pensant n'est concerné.

Le Léviathan parait en 1651, l'année suivant la mort de Descartes. La postérité tiendra cet ouvrage pour être à la politique ce que le cartésianisme de La Méthode est à la théorie de la connaissance : une conception de la société comme entièrement artificielle. Mais, contrairement à ce qu'affirme F. Ost, cette société n'est pas encore produite par homme "calculateur et intéressé". Il faut attendre le XIXe pour que s'épanouisse l'homohomo economicus, l'homme de la rareté et du travail, mû par le Beruf, la vocation professionnelle.

Qu'il apparaisse l'idée d'un potentiel de création humaine via la transformabilité de la nature est une chose, que cette nature doive être traitée comme une ressource pour un système de production en est une autre : il n'y a pas de lien nécessaire de l'un à l'autre. Nous sommes donc en désaccord avec l'interprétation d'E. de Dampierre, selon laquelle M. Weber montre que la soif de profit est universelle mais "rationalisée" dans l'Occident moderne. La vocation chez Weber est sans doute intériorisée, mais elle est apprise, transmise via l'éducation, et jugée par autrui - comme n'importe quel autre critère de comportement. Il n'y a là rien qui soit plus "rationnel" que d'autres finalités sociales telles que la science contemplative ou l'activité politique. Nous y reviendrons.

vi - L'expansion européenne

A la suite de C. Colon, les Empires européens se sont lentement étendus à la surface de la planète, et avec eux la Weltanschauung européenne.

La conquête du monde par les Européens s'est largement fondée sur le commerce et la propagation de la foi : la guerre pour défendre le droit universel au commerce (droit de passage et droit de commerce) et pour défendre les missionnaires ont sans doute été les deux justifications les plus courantes. Les ressources naturelles ont donc commencé à affluer vers le Vieux Continent. La valeur marchande de ce commerce n'a peut-être jamais été très importante : on discute encore de savoir si les Empires ont réellement été une entreprise rentable, et nombreux seront les partisans de la décolonisation qui avanceront l'argument du "coût d'entretien" de ces empires.

Mais il s'est passé un phénomène essentiel d'un point de vue écologique : des quantités de plus en plus massives de ressources naturelles ont été déviées de leur trajectoire naturelle par une volonté humaine dont l'énergieénergie a cru au fil du temps, avec la mise au point d'inventions permettant d'utiliser des ressources énergétiques toujours plus puissantes. N'allons pas trop vite toutefois : l'explosion de la consommation énergétiqueconsommation énergétique ne date que du XIXe.

Ni les Mercantilistes ni les Physiocrates ne s'y trompent : l'enrichissement vient du commerce extérieur. Conseillers du Prince, ils contribuent à construire la "mégamachine" économique, à nationaliser les marchés, à accroître les échanges de marchandises. Leurs justifications sont connues : accroître la richesse du royaume, et par là le pouvoir du Prince, et de manière dérivée la richesse des sujets. Du XVIe au XVIIe siècle, ils vont conseiller à l'Etat de construire ces réseaux d'échange, et démanteler peu à peu les marchés locaux, en réduisant les pouvoirs des villes, en abolissant les taxes et contrôles locaux.

Tous croient que l'expansion économique est possible, quoique finie : seule la nature est réellement productive, et il ne peut être question d'une croissance infinie de l'économie. Mercantilistes et Physiocrates sont des constructeurs d'institutions, et simultanément des constructeurs de la nation. Ils théorisent les moyens de l'accroissement des échanges commerciaux, et pour cela ils mettent en oeuvre une véritable ingénierie sociale.

L'expansion européenne est poussée par la notion de mission civilisatrice : les barbares et les infidèles rencontrés sur les nouvelles terres doivent être éduqués. Mais au-delà de cet ethnocentrisme étroit, il y a aussi l'augmentation de la population : vers 1200, les terres européennes étaient toutes défrichées et l'on s'attaquait à des terres moins fertiles. Le "Petit Age Glaciaire", qui commença à sévir un peu plus d'un siècle plus tard, contribua à dégrader les conditions de vie, et à favoriser la recherche de nouvelles terres plus favorables. Il n'est pourtant pas encore question d'émigration massive, comme ce sera le cas au XIXe et XXe siècles.

L'analyse des relations internationales suit donc cette évolution. On théorise le droit d'intervention en terre étrangère, comme nous l'avons souligné plus haut. L'universalisme va dominer les débats - étant bien entendu que c'est l'Europe qui incarne cet universalisme, tant dans la pensée que dans le bras armé qui parfois s'abat pour le faire régner. Ajoutons que le contexte intérieur des guerres de religion plaidait en faveur du commerce, activité pacifique et nécessitant une certaine stabilité des gouvernements.

L'image du "doux commerce" utilisée à l'intérieur de l'Europe pouvait sans doute aisément être mobilisée pour assurer auprès de l'opinion une image rassurante du commerce au loin.

Les Lumières parviennent à limiter le pouvoir clérical et le droit que certains proclamaient détenir d'origines divines, et comblent le vide métaphysique laissé par des conceptions de la nature sécularisées.

Au niveau politique, l'universalisme va de pair avec l'extension de l'Empire, avec toutes les ambiguïtés que cela implique. La métaphysique, comme la nature, si on peut dire, a horreur du vide : une question évacuée d'un côté ne peut manquer de ressortir par un autre. Aussi la question de la finalité, démantelée dans "la nature" comme dans la tradition cléricale, devait-elle ressortir par ailleurs.

Si "la raison" est désormais l'organe qui permet de saisir la finalité en soi, si les sources morales sont désormais "intériorisées", il n'en reste pas moins que le processus de justification reste le même : l'idée qu'il y a un ensemble de critères qui ne dépendent pas de l'arbitraire humain et auxquels on peut se référer de manière fiable. Le problème reste toujours de justifier un ordre, dans lequel il y a toujours de la nature, des choses et des humains. Lois newtoniennes et lois morales sont issues d'un même principe : l'ordre divin, dont le clergé n'est plus l'interprète exclusif et dont la Bible n'est plus la description adéquate.

La finalité de l'action humaine dans la nature et dans l'espace politique va désormais être justifiée par le progrès. Investir l'idée de progrès est donc un pré requis nécessaire à nos investigations.

vii - Les Lumières et l'idée de progrès

Pour le marquis de Condorcet, le progrès c'est le combat contre les despotes, pour la tolérance, la raison, la vérité, l'humanité et la liberté, l'accroissement des connaissances afin de combattre les préjugés et en particulier par la connaissance des droits naturels humains, c'est-à-dire des droits universels, inaliénables et imprescriptibles, connus par cette lumière naturelle qu'est la raison : il s'agit de la liberté de penser et d'écrire, la liberté de commerce, la prohibition de la torture etc.

L'égalité des droits est légitime car fondée dans la nature, c'est-à-dire ontologiquement, donc indépendamment de l'arbitraire des décisions humaines : « toutes les erreurs en politique, en morale, ont pour base des erreurs philosophiques, qui elles-mêmes sont liées à des erreurs physiques». Etudier la morale ou étudier la nature, c'est tout un et c'est la voie à suivre.

Le progrès est donc une amélioration morale de l'individu et de la société. Les critères de cette amélioration sont universels, et c'est surtout sur ce point qu'insistent Condorcet et les Lumières. Mais ils reconnaissent aussi que leur mise en oeuvre est locale : le peuple, qui est toujours particulier, se donne, sur le modèle anglais, une Constitution et des lois. Les Lumières s'attardent peu sur le statut du particulier dans de tels cas, préférant théoriser les normes universelles.

Pour Condorcet l'inégalité naturelle des facultés peut et doit être corrigée par l'instruction, de même que l'inégalité de moyens de subsistance peut l'être par de bonnes lois. Les inégalités naturelles peuvent et doivent être corrigées. Et il ne s'agit pas seulement d'égalité théorique, juridique : le but est de faire coïncider égalité symbolique (droit) et égalité réelle, afin que les droits ne restent pas sans effet sur les comportements.

Trois points importants méritent plus particulièrement d'être poursuivis pour Condorcet : la destruction de l'inégalité entre les nations - quelle actualité dans le contexte de négociations sur le changement climatique ! -; les progrès de l'égalité dans un même peuple; et le perfectionnement réel de l'homme, c'est-à-dire, dans l'ordre des moyens, une amélioration du bien-être et de prospérité commune, et, dans l'ordre des fins, une amélioration des facultés intellectuelles, morales et physiques.

Condorcet affirme que c'est le génie de Descartes qui impulsa le mouvement du progrès des sciences et étendit son influence jusque sur l'art de construire. Et pourtant Descartes, dans sa "morale par provision", se montre bien peu ambitieux quant à la transformation du monde : « ma troisième maxime était de tâcher plutôt à me vaincre que vaincre la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde ». Condorcet au contraire loue le « talent de l'invention, première faculté de l'intelligenceintelligence humaine, à laquelle on a donné le nom de génie », même si « le plus important peut-être est d'avoir détruit les préjugés ».

Condorcet est donc beaucoup plus proche des conceptions qui vont s'épanouir au XIXe. Mais il ne réduit pas encore le progrès à la seule amélioration des moyens de production et à l'accroissement de la consommation, comme on le voit.

E. Kant, dans son fameux opuscule, avait une conception du progrès qui est déjà très différente.

Le texte commence par ces mots : « De quelque façon qu'on veuille concevoir la liberté du vouloir au point de vue métaphysique, les manifestations du vouloir, les actions humaines, sont déterminées aussi bien que tout autre événement naturel selon les lois universelles de la nature . On peut espérer que l'histoire qui se propose de raconter ces manifestations, à quelque profondeur que se cachent leurs causes, si elle considère dans ses grandes lignes le jeu de la liberté du vouloir humain, y peut découvrir un cours régulier; et (...), quand on considère l'espèce entière, être reconnu comme un développement progressif et continu, quoique lent, des dispositions originelles de cette espèce. ».

De projet politique lucide et réfléchi, dont l'enjeu principal était la détermination du Bien Commun, via des procédures de révélation de l'intérêt national, le progrès se voit ainsi naturalisé. D'objet proprement politique de discussion dont il n'était nullement évident d'assigner une direction a priori, et encore moins par les moyens d'une science aux critères mécanistes, le progrès devient une force immanente portée à travers les individus, à leur insu, pour la réalisation de l'espèce.

Le progrès va devenir quelque chose qui se révèle, et pour lequel on peut trouver des lois du même type que celles que Newton a dégagée pour la matière inanimée. Ceci est clairement contradictoire avec l'idée d'une volonté libre, telle que Kant la théorise par ailleurs. L'incohérence de la pensée kantienne sur ce point n'a à notre sens pas été assez soulignée. Il est d'ailleurs à noter que les nouvelles traductions affaiblissent considérablement ce point. Restitution d'une pensée déformée par les lectures marxistes ou volonté actuelle de dégager Kant d'une quelconque filiation embarrassante avec Hegel et Marx ? Il est hors de notre propos de trancher c