au sommaire

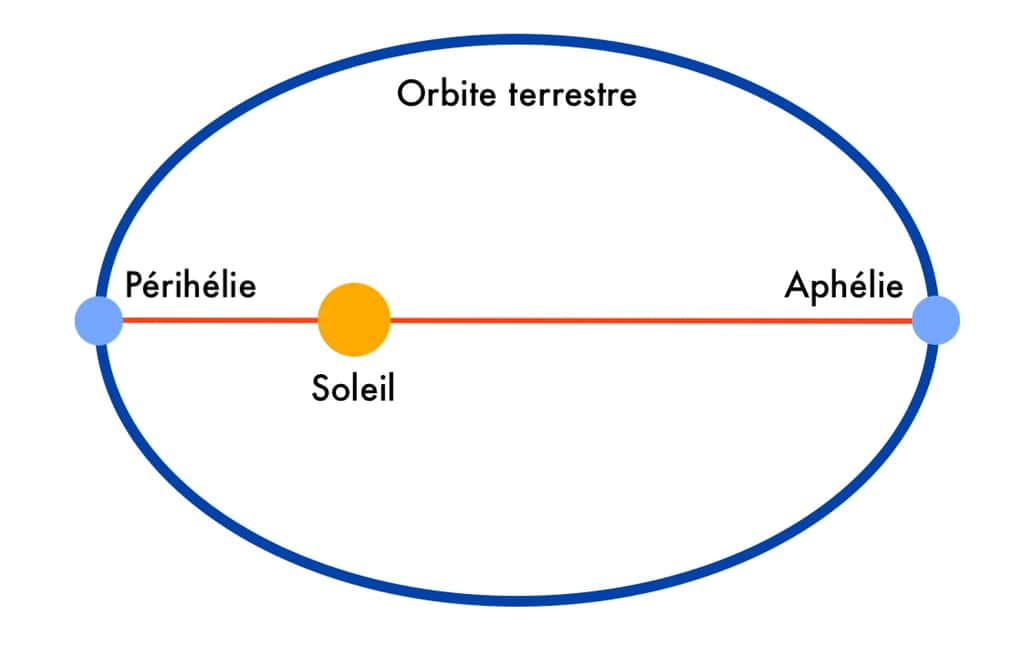

L'aphélie (du grec apo, loin, et hêlios, soleil) constitue le point où une planète est à la plus grande distance du Soleil. En effet, dans le cas de la Terre, l'orbite n'est pas un cercle parfait mais une ellipse variant entre un minimum, nommé périhélie, et un maximum, nommé aphélie, le soleil occupant le foyer de l'ellipse (pour les autres systèmes stellaires, sont employés les termes de périgée et apogéeapogée). Lorsqu'elle est à l'aphélie, la Terre est ainsi éloignée du soleil d'environ 1,017 unité astronomiqueunité astronomique (soit environ 152 millions de kilomètres), et lorsqu'elle est au périhéliepérihélie, elle en est à 0,983 UA de distance (soit environ 147 millions de kilomètres). On observe donc une différence de 5 millions de kilomètres entre ces deux extrêmes. L'aphélie correspond aussi au moment où la vitessevitesse angulaire de la Terre est la plus lente, en vertu de la loi des airesloi des aires.

Pourquoi la date de l’aphélie varie-t-elle au fil du temps ?

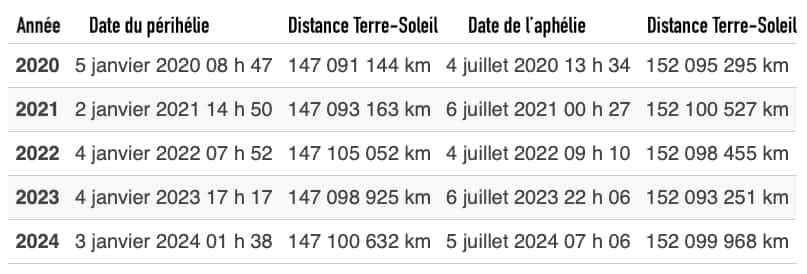

L'aphélie a lieu entre le 3 et le 5 juillet, et le périhélie autour du 5 janvier. La date et l'heure de ces points varient dans le temps, en raison de plusieurs phénomènes, comme l'explique l’Observatoire de Paris sur son site. L'aphélie est en effet calculé par rapport au barycentrebarycentre Terre-LuneLune, lui-même en rotation autour du centre de gravité du Soleil. De plus, l'orbite du barycentre Terre-Lune n'est pas képlerienne mais subit l'influence des autres planètes du système solairesystème solaire. À la fin, le temps séparant deux passages consécutifs à l'aphélie (nommé révolution anomalistique) ne fait pas exactement 365 jours mais 365,25964 jours, soit 14 minutes de plus que l'année tropiqueannée tropique (temps que met la Terre pour parcourir son orbite entre deux équinoxes de printempséquinoxes de printemps). On observe donc un décalage progressif de la date de l'aphélie qui avance dans l'année. Vers la fin du millénaire, les dates de passage à l'aphélie évolueront ainsi entre le 20 et le 23 juillet. Tous les 10.500 ans (demi-période de la précessionprécession climatique), l'aphélie passe de l'été à l'hiverhiver.

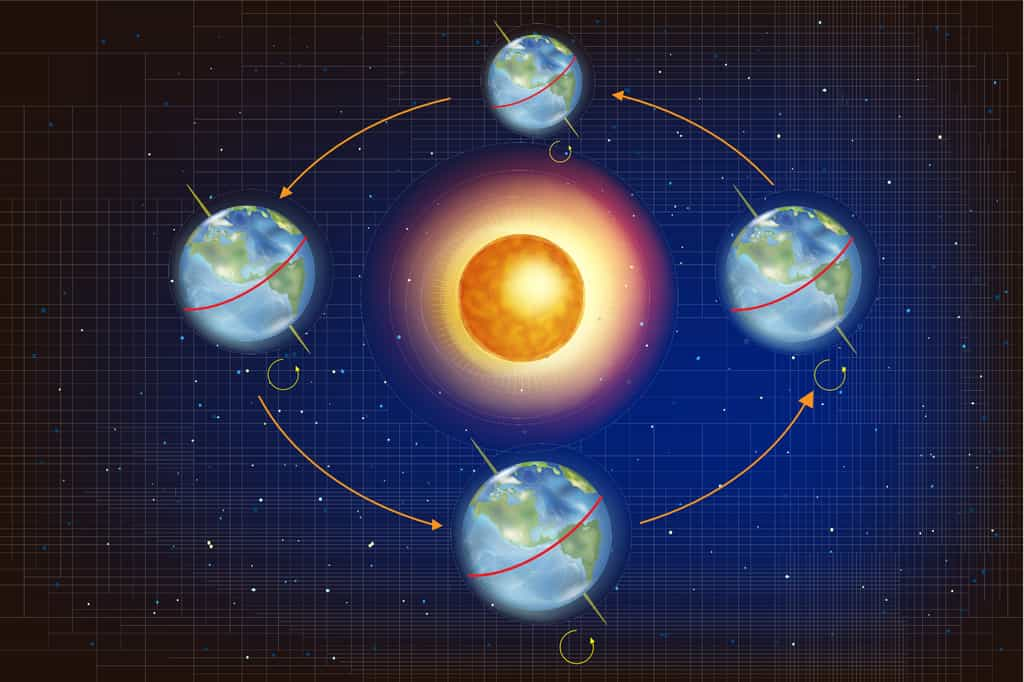

Aphélie et durée des saisons

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la distance Terre-Soleil n'a que peu d'influence sur les saisons : c'est principalement l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre qui influe sur le fait qu'il fait plus chaud dans l'hémisphère Nordhémisphère Nord en été et vice-versa en hiver. En revanche, la modification de la date de l'aphélie influence la longueur des saisonssaisons puisque la Terre tourne moins vite à son passage au point d'aphélie. Grâce à cela, nous bénéficions en ce moment d'étés plus longs et d'hivers plus courts.