au sommaire

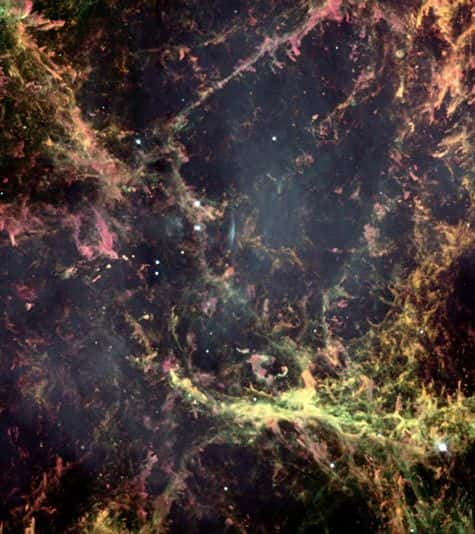

Cette image en haute résolution prise par la caméra à champ large de Hubble montre la structure filamenteuse de la nébuleuse du Crabe. Crédit Nasa/Hubble

Située seulement à 6.300 années-lumière dans la constellation du Taureau, la nébuleuse du Crabe est un rémanentrémanent de la supernova observée par plusieurs astronomesastronomes en 1054 et 1055. Celle-ci, d'une magnitude estimée à -7, est relatée dans les chroniques chinoises et apparaît aussi dans les poteries amérindiennes. Premier objet du catalogue de Messier (M1), elle est observée pour la première fois en 1731 par le médecin et astronome amateur britannique John Bevis, puis par Charles MessierCharles Messier, qui en fait le premier objet de son catalogne (nomenclature M1), toujours largement utilisé aujourd'hui.

Cette superposition des images infrarouge (Chandra) et visible (Hubble) de la nébuleuse du Crabe en révèle toute la complexité. Crédit Nasa

M1 est l'un des objets les plus étudiés, car en perpétuelle évolution. Son centre est constitué d'un pulsarpulsar, une étoile à neutronsétoile à neutrons reprise sous l'appellation HP05.31, dont le diamètre ne devrait pas excéder 10 kilomètres mais d'une densité d'environ 1 milliard de tonnes au centimètre cube. Mais surtout, la période de rotationpériode de rotation de ce pulsar est extrêmement rapide, avec 0,033 seconde.

L'interaction entre le champ magnétiquechamp magnétique et l'effet de rotation rapide du pulsar génère deux jets opposés de matièrematière et d'antimatièreantimatière partant du pôle nord et du pôle sud, ainsi qu'un souffle de particules particulièrement intense s'écoulant dans la direction de l'équateuréquateur.

Image prise en infrarouge par Chandra. Cliquer sur l'image pour agrandir. Crédit : Nasa/HST/ASU/J.Hesteret al.

Les récentes images réalisées par le télescope spatialtélescope spatial en infrarougeinfrarouge ChandraChandra révèlent de façon très nette la conformationconformation des volutes, bras et filaments générés par le champ magnétique de la nébuleuse du Crabe. Celui-ci commande le mouvementmouvement des électronsélectrons et des positronspositrons, et ces particules peuvent se déplacer rapidement le long de l'axe du champ avant de rayonner très loin en transportant leur énergieénergie dans la galaxiegalaxie. Par contre, ce rayonnement est beaucoup plus faible dans le sens perpendiculaire, les particules ne se déplaçant alors que sur une courte distance en perdant très rapidement leur énergie.

Animation composée de plusieurs images prises en infrarouge par Chandra entre novembre 2000 et avril 2001. Les émissions de jets de matière et d’antimatière créent une onde de choc qui apparaît nettement ici. Crédit : Nasa/HST/ASU/J.Hesteret al.

Animation composée de 24 images prises en lumière visible par le télescope spatial Hubble entre août 2000 et avril 2001.Crédit : Nasa/HST/ASU/J.Hester et al.

Tous ces effets peuvent aisément expliquer les longues et minces volutes, ainsi que les boucles et la netteté surprenante entre les condensationscondensations de matière et les zones de vide apparent. Deux régions sombres, à gauche et à droite de la partie inférieure de l'image, résultent probablement des effets d'un champ magnétique toroïdal, relique de l'étoile originale.