au sommaire

Rapportée par le site Universe Today, une curieuse observation a été offerte à des astronomesastronomes amateurs dans la nuit du 16 au 17 mars. Durant un bref instant, une sorte d'explosion semble avoir surgi de la très haute atmosphèreatmosphère de JupiterJupiter avec une émission de lumière assez forte. Le phénomène est à coup sûr l'impact d'un gros objet, comète ou astéroïde, le second étant le plus probable puisque ces corps sont les plus nombreux.

En Autriche, près de Mödling, Gerrit Kernbauer utilisait cette nuit-là un télescope de 200 mm de diamètre de type Newton (la plus simple des formules optiques). À l'oculaireoculaire était fixée une caméra CCDCCD, d'un modèle que l'on trouve à moins de 200 euros sur InternetInternet. Ce genre de capteurcapteur se connecte à un ordinateurordinateur qui enregistre une série d'images. Pour en faire une vidéo, il faut encore travailler devant son clavierclavier pour sélectionner les bons clichés, les améliorer et construire la vidéo. Ce n'est que dix jours plus tard que Gerrit Kernbauer a effectué ce traitement, après avoir hésité, explique-t-il, car la prise de vue ne lui semblait pas bonne. Devant le résultat, une publication sur YouTubeYouTube s'imposait.

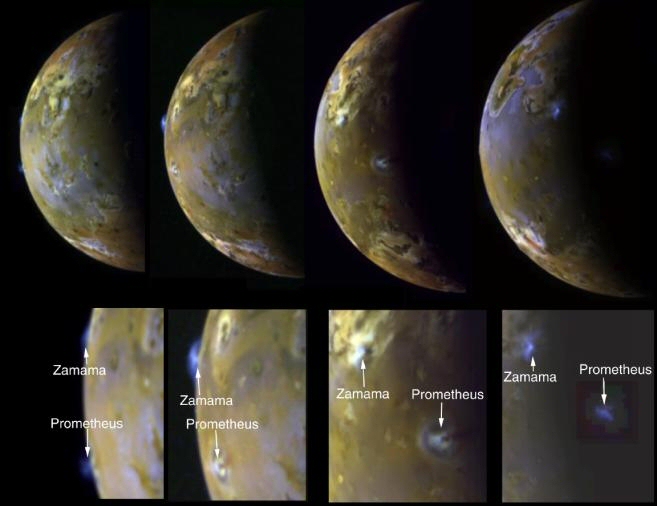

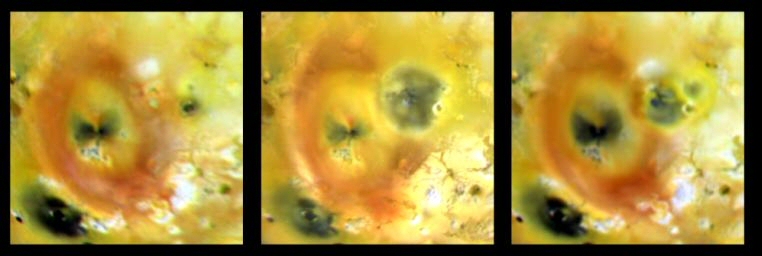

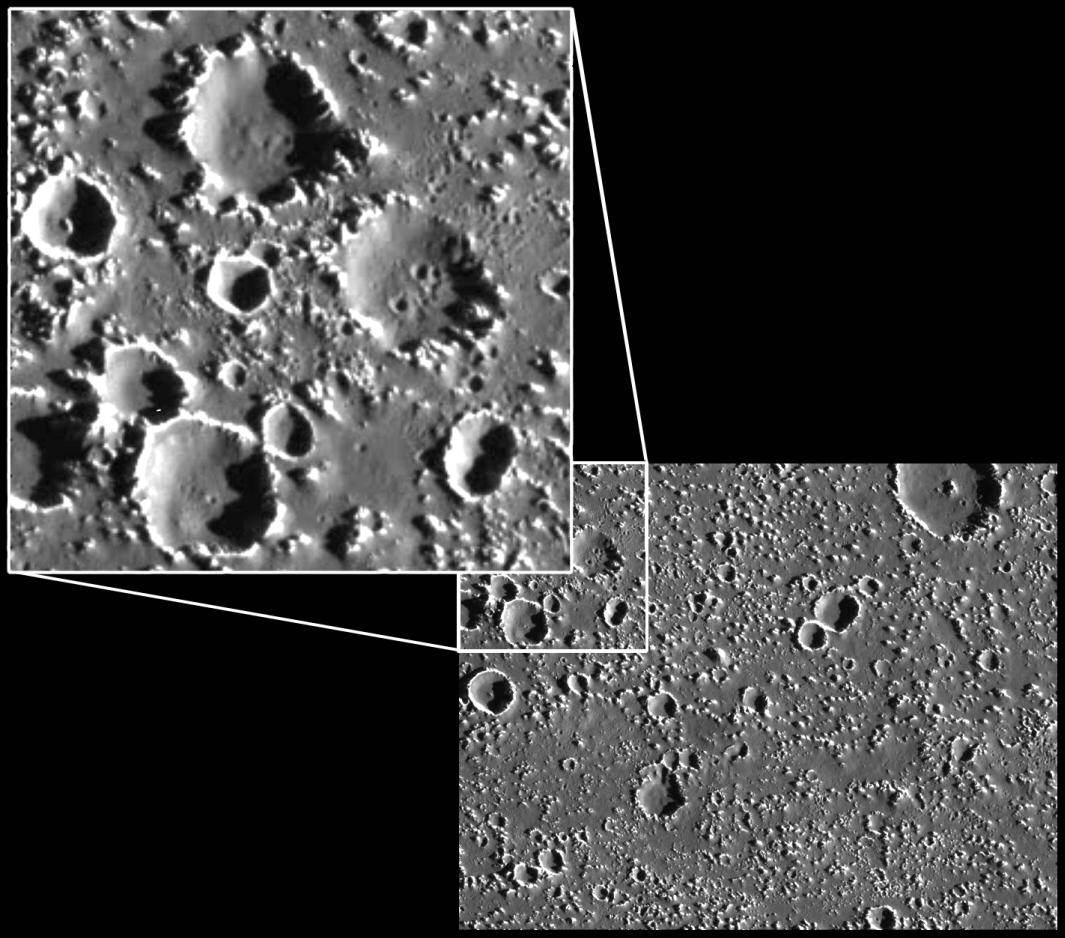

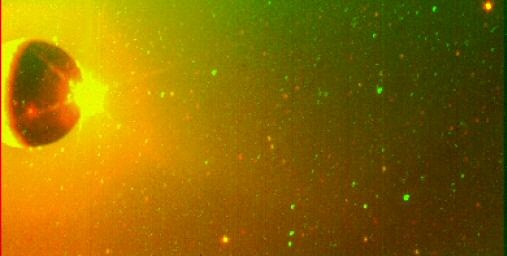

La vidéo de Jupiter du découvreur Gerrit Kernbauer, avec des passages agrandis (enlarged) et ralentis (slower). © Gerrit Kernbauer

Des impacts plus nombreux qu'on le croyait

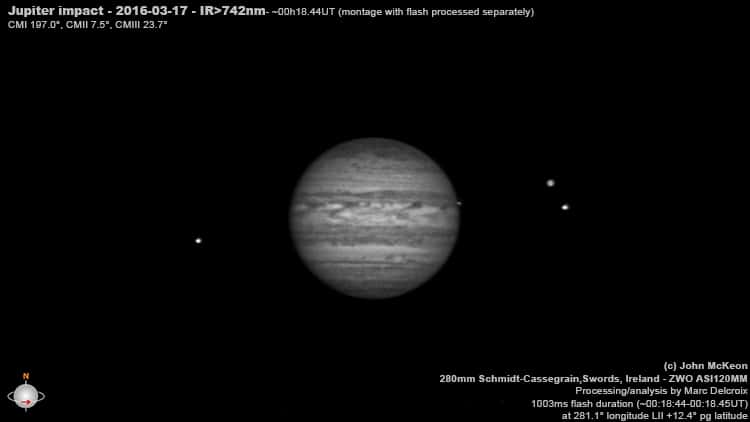

Peu de temps après, un autre astronome amateur diffusait lui aussi une vidéo. John McKeon, un Irlandais de Dublin, découvrant cette observation, a en effet réalisé qu'il avait lui aussi filmé Jupiter cette nuit-là avec un télescope de 28 cm de diamètre. Il a donc vérifié... et a lui aussi repéré la trace de l'impact : il avait filmé le même phénomène depuis l'Irlande, près de Dublin.

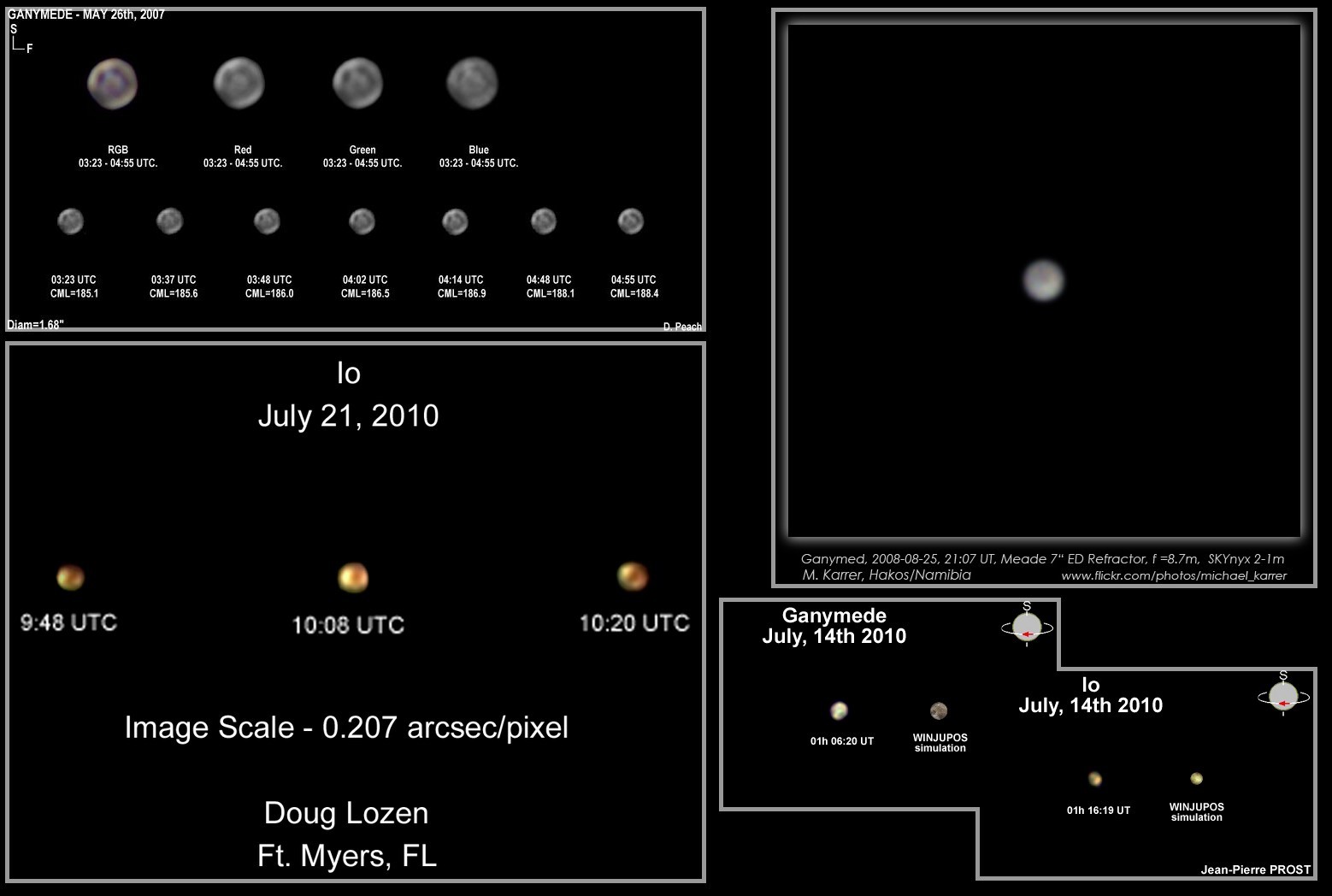

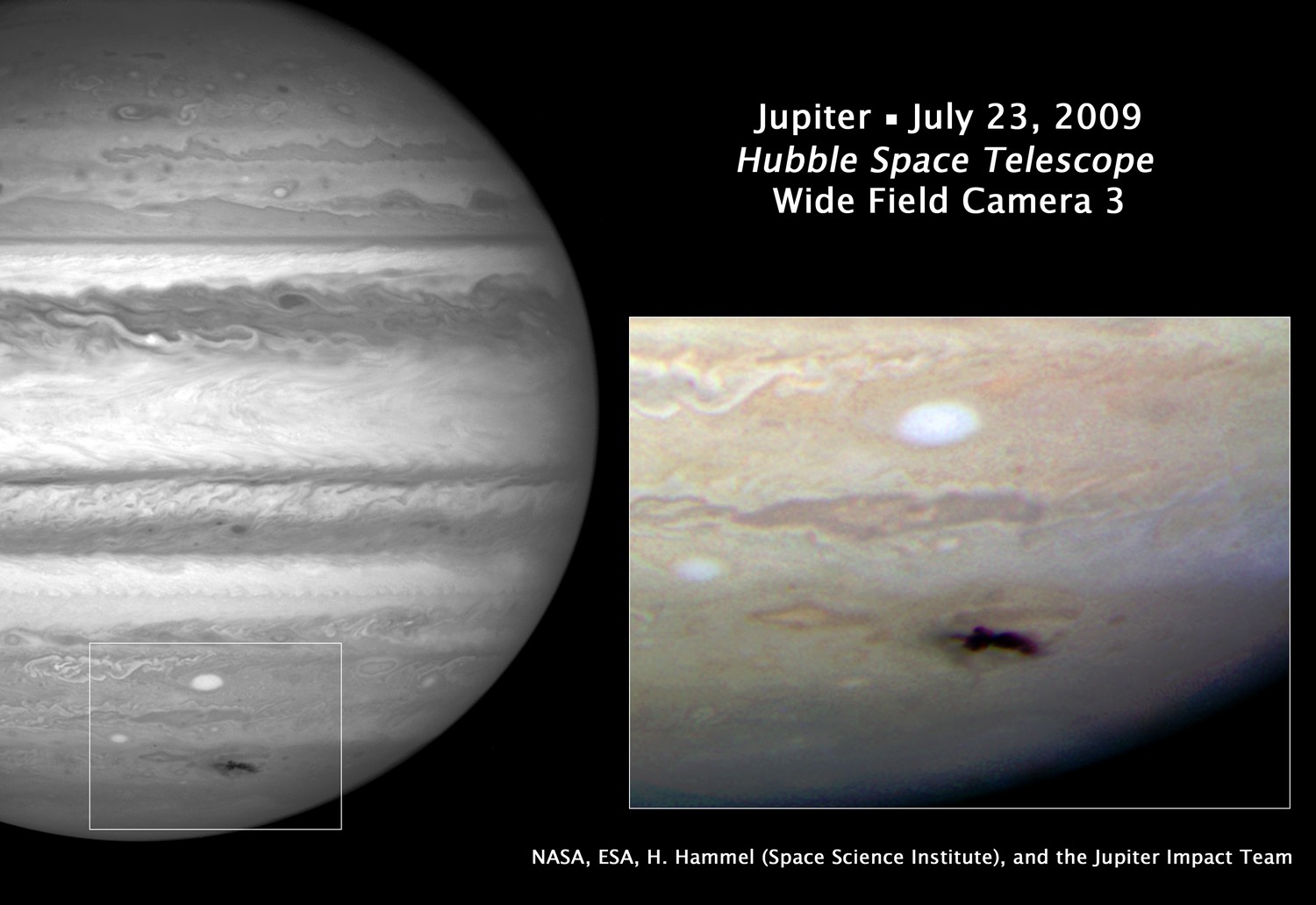

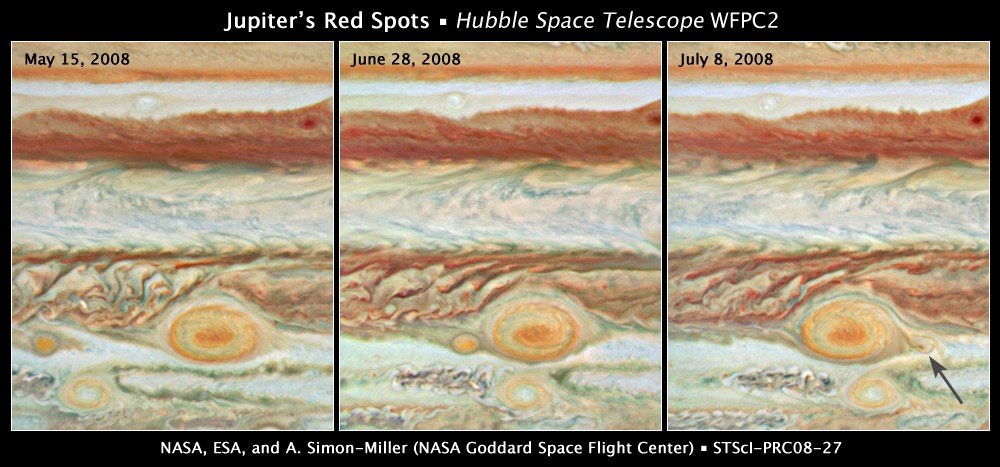

Ce n'est pas une première. L'impact le plus célèbre est celui de la comète Shoemaker-Levy 9Shoemaker-Levy 9, survenu en juillet 1994. Sa chute avait été prévue et elle a été filmée par les grands télescopes professionnels de l'époque. Les images ont montré une fragmentation avant la disparition dans l'épaisse atmosphère jovienne. « On croyait à l'époque que Jupiter subissait ce genre d'impact tous les siècles, mais les observations d'amateurs montrent que c'est fréquent », nous explique Marc Delcroix, président de la commission des observations planétaires de la SAF (Société Astronomique de France). Et de rappeler les derniers évènements : un en 2012, deux en 2010 et un en 2009 (en fait une trace). Futura-Sciences avait relaté ces observations en leur temps (cliquer sur les trois dernières dates pour remonter à nos articles).

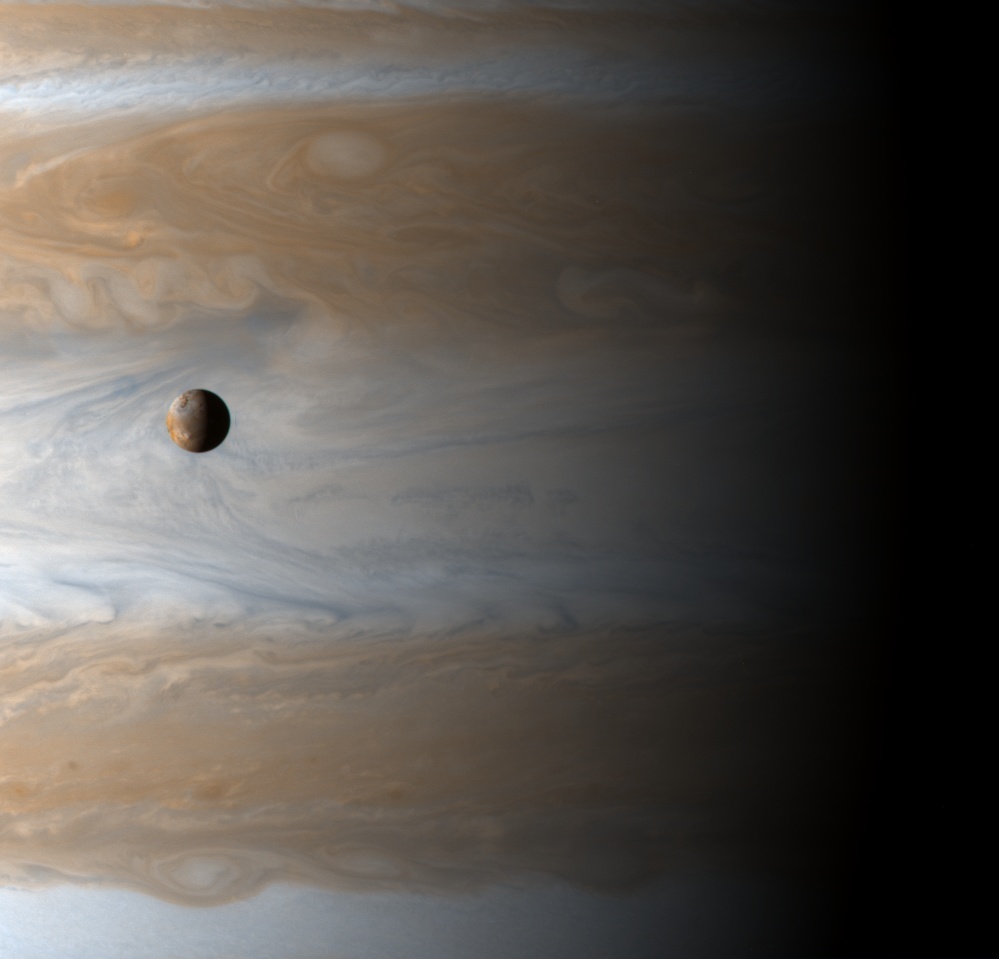

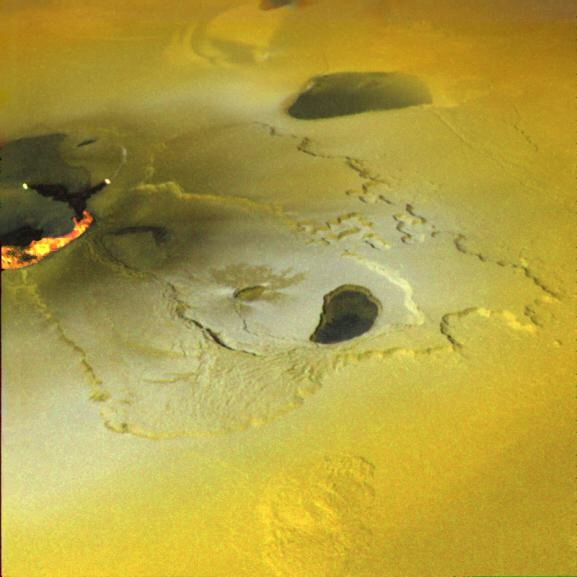

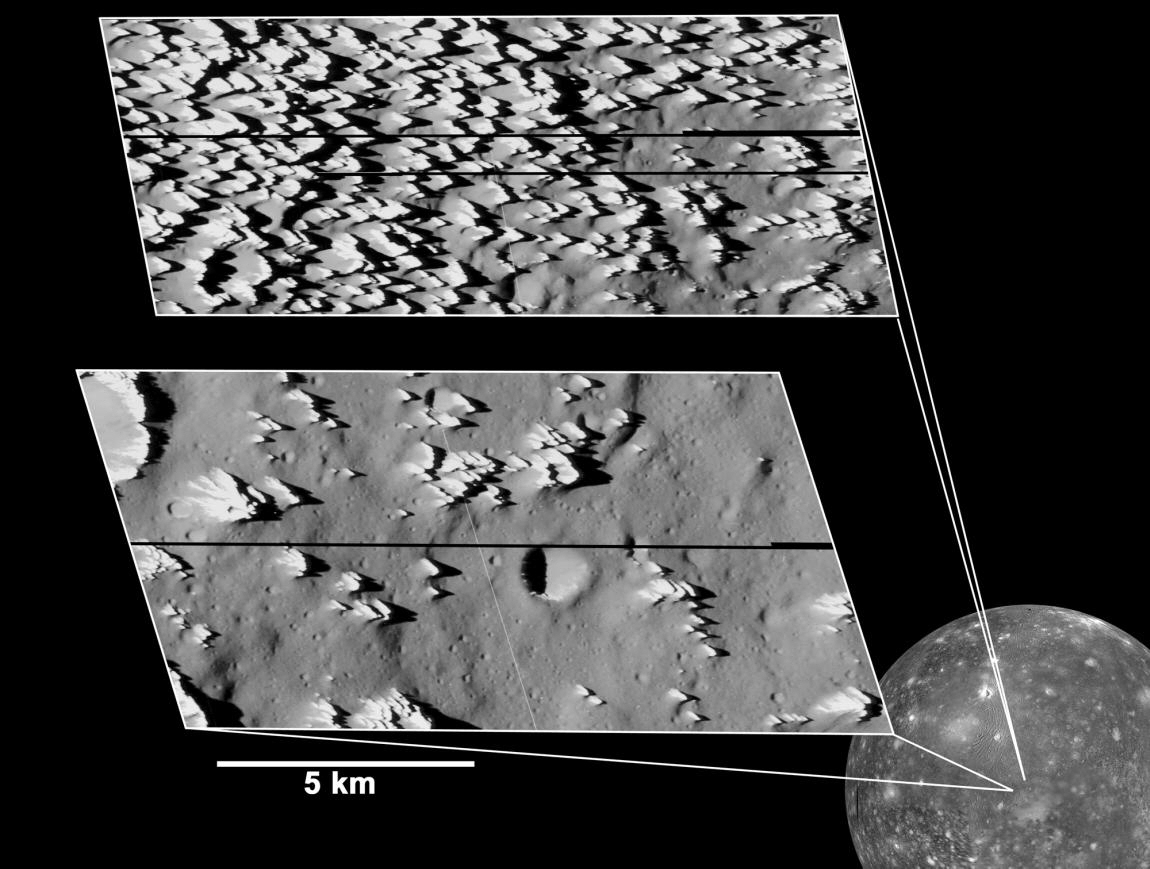

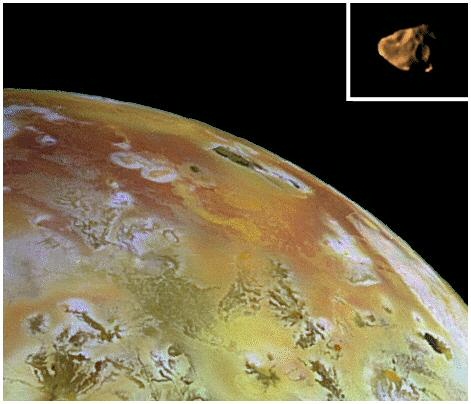

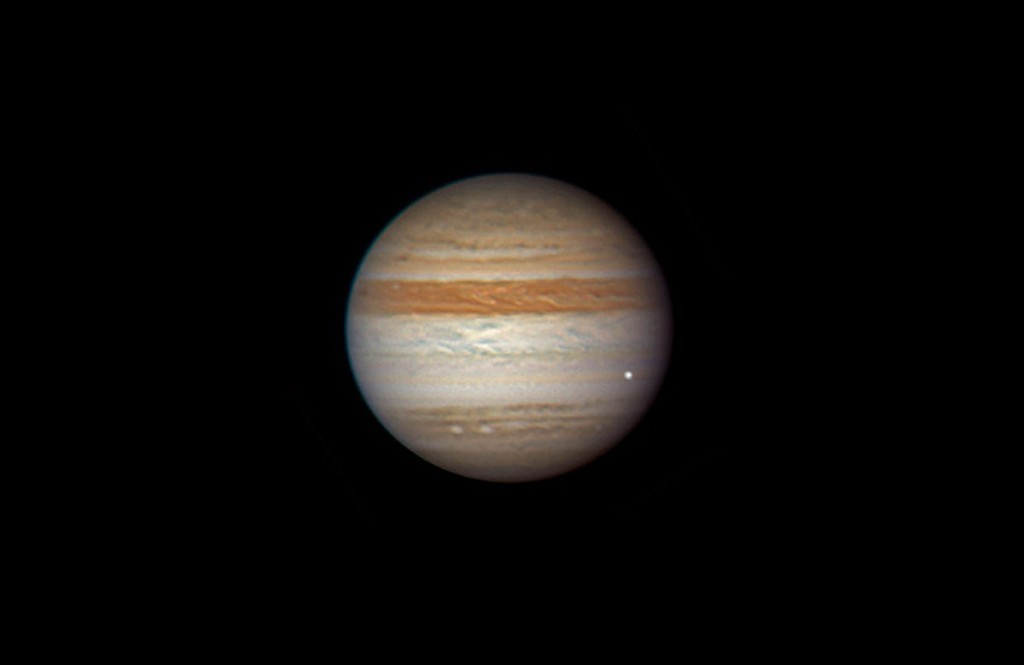

L’image de Jupiter extraite de la vidéo de l’Irlandais John McKeon et analysée par Marc Delcroix. On distingue nettement sur le limbe de Jupiter l’éclat de l’impact. Les deux satellites de droite sont (de gauche à droite) Io et Ganymède et celui, solitaire, de l’autre côté de Jupiter, est Europe. Ces images vont être analysées par des astronomes professionnels pour en tirer le maximum d’informations. © John Mc Keon, avec la courtoisie de Marc Delcroix

L'étude des images pourrait conduire à mesurer l'énergie en jeu

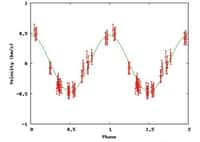

Cet astronome amateur a alors contacté les deux découvreurs et obtenu les images brutes, avant de les transmettre aux professionnels, « parce que la photométrie doit travailler sur des images non traitées, afin d'étudier précisément les détails et de déterminer l'énergieénergie mise en jeu ». Il mesure une duréedurée d'une seconde et repère dans ce laps de temps une tache plus lumineuse, d'une demi-seconde environ.

Pour systématiser ce genre d'observations, Marc Delcroix conduit le projet Detect, grâce à un logiciellogiciel dédié qu'il a lui-même adapté d'un outil semblable destiné aux professionnels. Des observations ultérieures viendront peut-être compléter ces témoignages et améliorer nos connaissances sur les aventures de Jupiter.

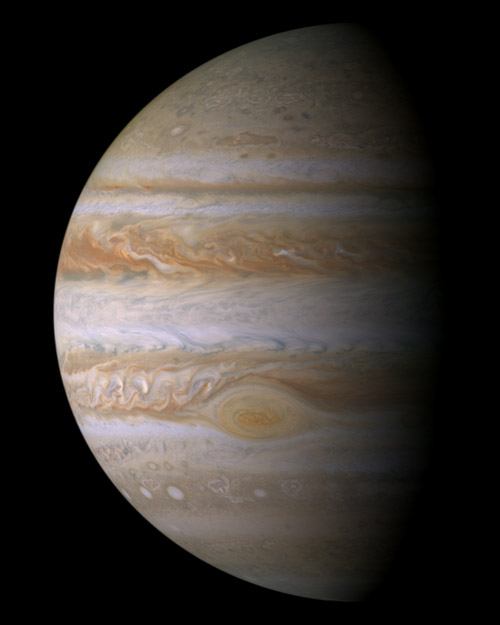

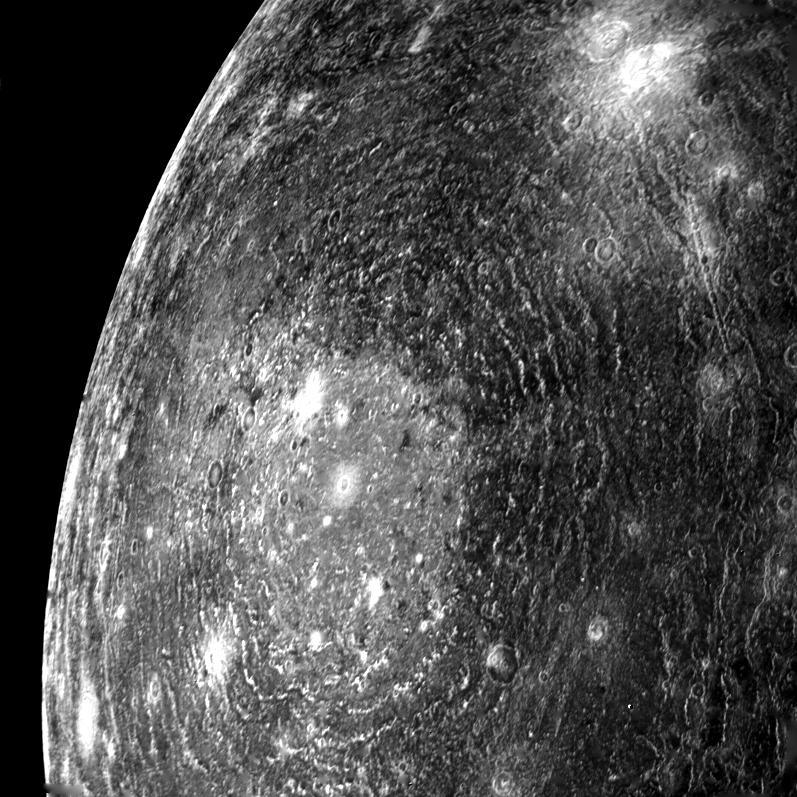

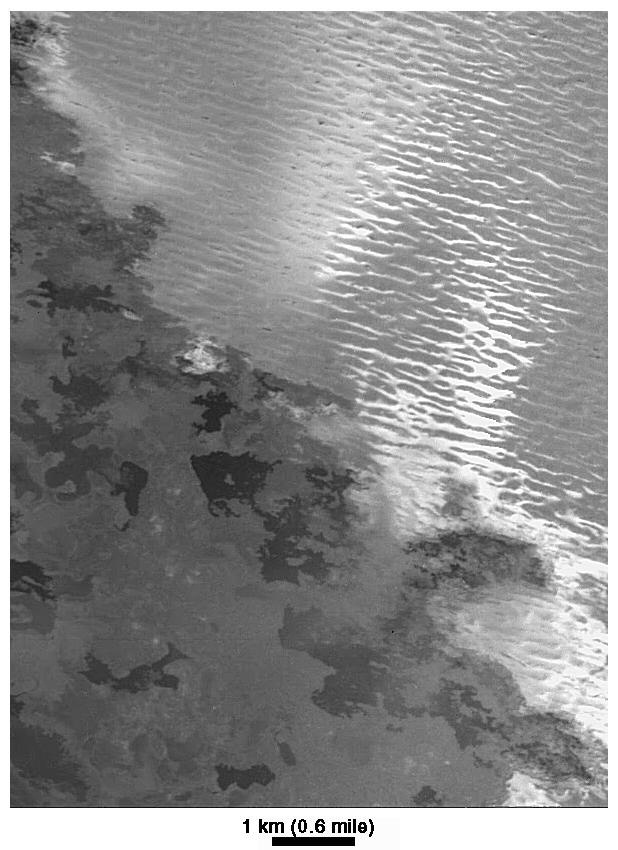

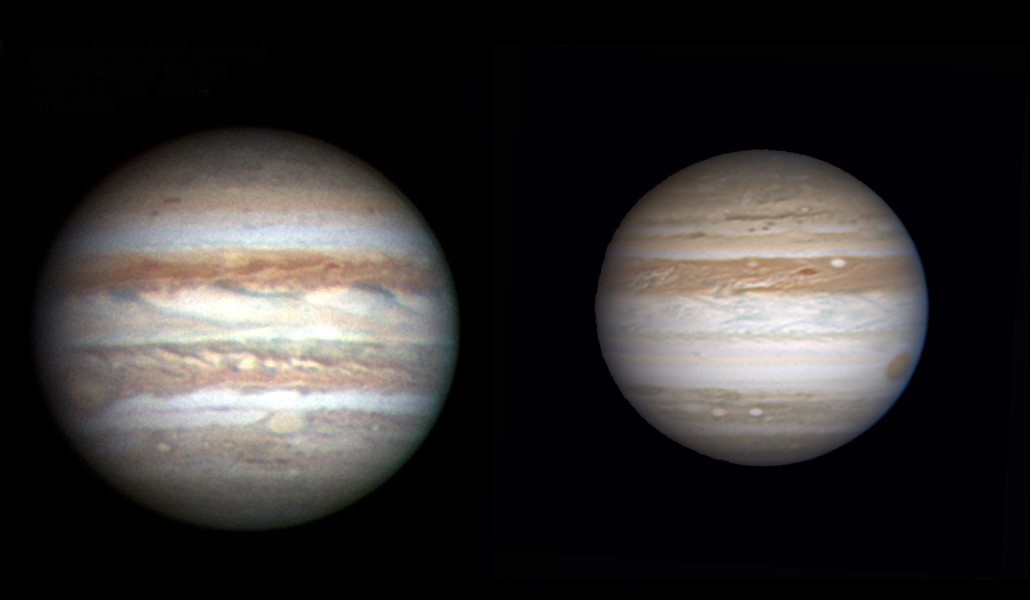

Jupiter

Mosaïque en couleurcouleur constituée de 27 images prises de neuf endroits (en rouge, vert et bleu) par la sonde Cassini-Huygens le 29 décembre 2000, alors qu'elle se trouvait à 10 millions de km de JupiterJupiter.

Il s'agit du portrait le plus fin de Jupiter jamais réalisé, qui permet de visualiser des détails dont les plus petits mesurent 60 km.