au sommaire

Souvent abrégée en CCD (de l'anglais Carbonate Compensation Depth)), la profondeur de compensation des carbonates est un niveau, ou un seuil, sous lequel le carbonate de calcium (ou calcite, CaCO3) se dissout dans l'eau des océans. La CCD représente donc une surface d'équilibre pour les carbonates qui sont produits dans les eaux de surface par des processus biogéniques, notamment par le phytoplancton.

Certains organismes marins produisent en effet de la calcite pour fabriquer leur coquille ou leur test. Cette production est réalisée dans la tranche d'eau supérieure que l'on appelle zone photiquezone photique, c'est-à-dire celle qui reçoit de la lumièrelumière. Les conditions de pressionpression et température qui règnent dans cette partie supérieure de la colonne d'eau font que la calcite y est en sursaturation, échappant ainsi à la dissolution.

Une dissolution totale de la calcite vers 5 000 mètres de profondeur

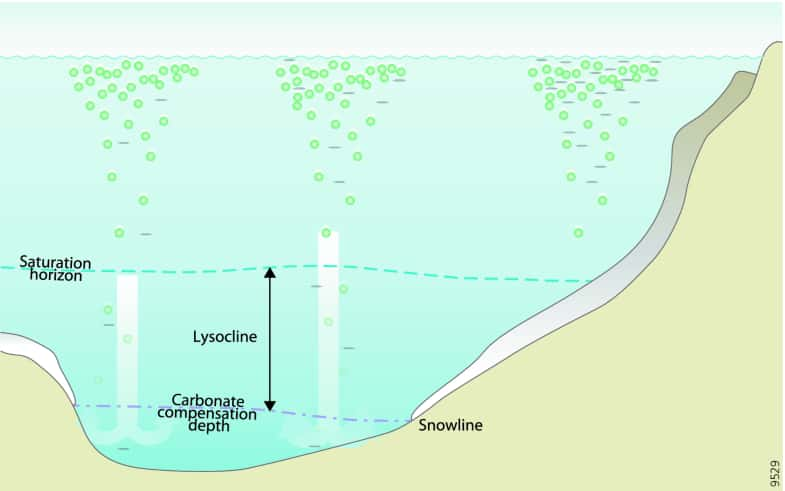

Mais ces conditions sont variables, notamment avec la profondeur. Avec l'augmentation de la pression et la diminution de la température, un horizon de saturation est finalement atteint à partir duquel la calcite commence à se dissoudre. En mourant, les organismes vont ainsi tomber vers le fond et traverser cette limite à partir de laquelle la solubilité de la calcite va augmenter rapidement. Les tests de calcite vont alors entamer leur dissolution et se décomposer en Ca2+ et 2HCO3- par réaction avec l'eau de mer et le CO2 dissous, dont le taux détermine l’acidité de l’eau.

Une certaine profondeur finit par être atteinte à laquelle les processus de dissolution ont totalement compensé l'apport de carbonate depuis la surface. C'est ce que l'on appelle la profondeur de compensation des carbonates (CCD). À partir de cette limite, on ne retrouvera donc plus de calcite, ni dans l'eau ni dans les sédiments déposés sur le fond. La tranche d'eau comprise entre l'horizon de saturation et la CCD s'appelle la lysocline.

La profondeur de la lysocline et de la CCD sont variables en fonction des conditions du milieu océanique, notamment de la température de l'eau et de la teneur en CO2. Globalement, la lysocline de la calcite démarre vers 3 500 à 4 000 mètres de profondeur. Elle se termine avec la CCD vers 5 000 mètres de profondeur.

Un indicateur des climats passés

Étant donné que la profondeur de la lysocline et de la CCD impactent la composition des sédiments qui se déposent au fond de l’océan, l'étude des roches sédimentaires peut permettre de remonter aux conditions prévalant dans le milieu océanique à diverses périodes géologiques. Cela permet notamment d'étudier les variations de température mais aussi d'acidité des océans au cours des temps géologiques. Or, ces variations de la teneur en CO2 sont intimement liées aux concentrations en CO2 dans l'atmosphèreatmosphère. L'étude des sédiments marins et la détermination de la profondeur de compensation des carbonates sont donc essentielles à la compréhension des climatsclimats du passé et de leur évolution.

Par exemple, pour la période de l'Éocène, la CCD était globalement bien moins profonde qu'aujourd'hui. Cela signifie que les carbonates se dissolvaient bien plus rapidement, en lien avec des océans plus acidesacides. Cette période est en effet marquée par un important volcanismevolcanisme ayant fait augmenter les taux de CO2 atmosphériques. À l'inverse, le refroidissement du climat qui marque la fin de l'Éocène (vers 35 millions d'années) est identifiable par un approfondissement de la CCD.

Un lien avec les variations du niveau de la mer

Les variations de la CCD vont également dépendre de la productivité planctonique carbonatée dans les eaux de surface. Cette productivité est en effet variable spatialement. Elle est plus faible dans les zones de haute latitudelatitude, ce qui entraîne une CCD moins profonde dans ces régions du globe. On observe d'ailleurs que l'évolution temporelle de la CCD est corrélée avec les variations du niveau marin (sur le long terme) : la CCD est haute durant les périodes de haut niveau marin et à l'inverse plus profonde durant les périodes de bas niveau marin. En effet, lorsque le niveau des océans est haut, les zones peu profondes des marges continentales vont concentrer l'essentiel de la sédimentationsédimentation carbonatée pour la création de grandes plateformes calcairescalcaires. Cette surproduction carbonatée au niveau des plateaux continentaux va en quelque sorte épuiser les réserves de calcium des océans, calcium qui sert à la production des tests de calcite. Il en résulte une production carbonatée pélagiquepélagique (en haute mer) amoindrie. L'apport en calcite étant réduit dans ces zones, la lysocline et la CCD remontent.

Le processus s'inverse lorsque le niveau marin baisse. La production carbonatée est alors transférée des plateaux continentaux vers les zones hauturières. L'augmentation de la productivité de calcite en haute mer va alors abaisser la lysocline et la CCD.