Suite à un infarctus cérébral, un patient de 64 ans a été atteint d’un trouble de la vision très étrange : tous les objets lui semblent plus petits de 30 %. Une distorsion qu’il a appris à compenser, non sans mal, dans sa vie quotidienne.

au sommaire

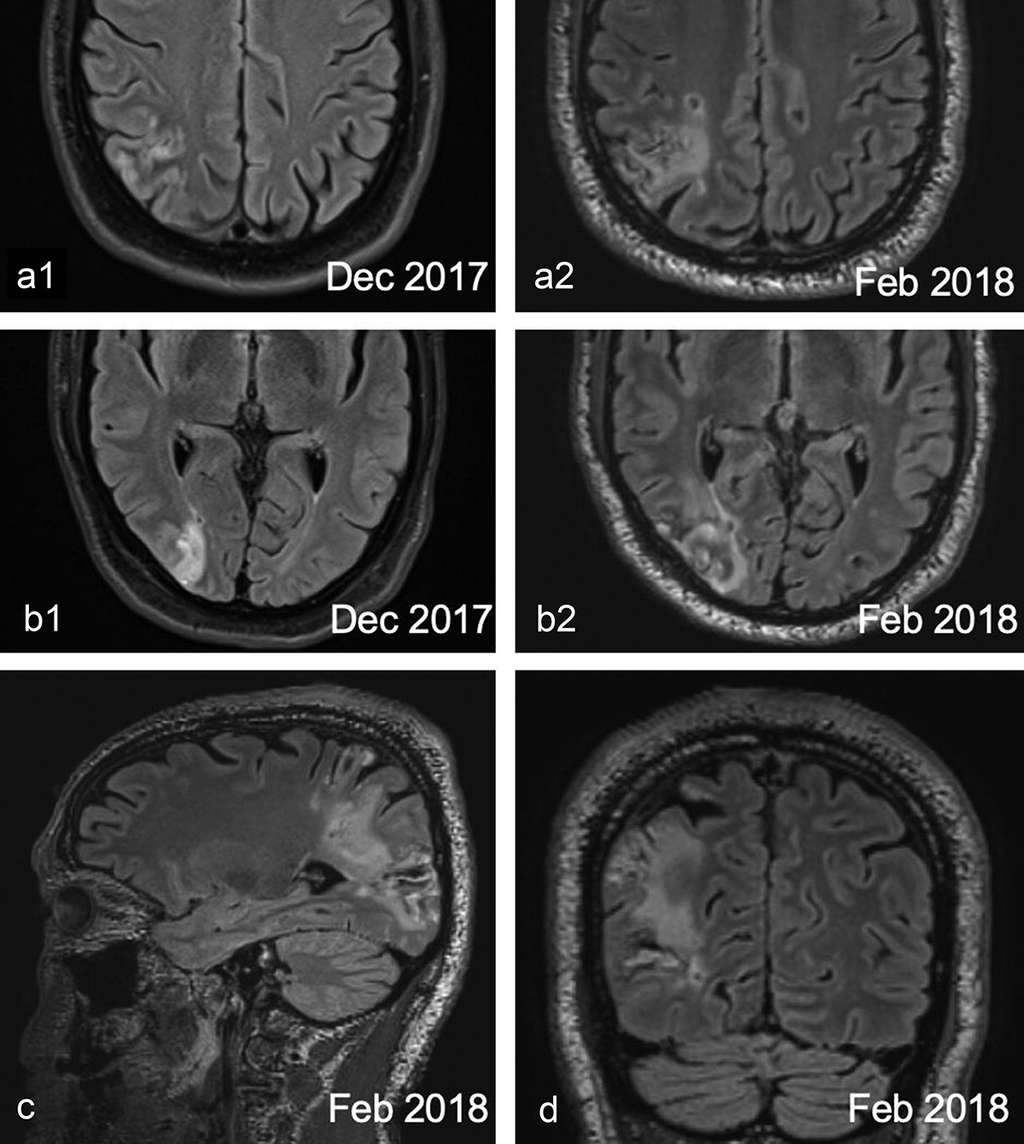

Le 28 décembre 2017, un homme de 64 ans nommé DN est admis en urgence à l'hôpital avec une hémiplégie du côté gauche. Onze jours auparavant, le patient s'était plaint d'une baisse de vue temporaire, suite à laquelle une IRM avait été pratiquée. Cet examen avait alors révélé un infarctus cérébral dans la partie droite du lobe occipital et le lobe pariétal. Le 28 décembre, les médecins constatent que l'infarctus s'est étendu à une plus large partie du cerveau, provoquant l'hémiplégie.

Chérie, les rideaux ont rétréci !

C'est alors que DN s'aperçoit d'un phénomène étrange : tout son environnement lui apparaît rétréci. Il achète par erreur un TT-shirt XL qu'il croyait de taille M. Les portesportes lui paraissent trop petites pour les franchir et les rideaux du salon lui semblent tellement courts qu'il s'imagine que sa femme a dû les passer à la machine à laver. Dans la rue, toutes les distances sont également raccourcies. En comparant la taille des objets et des personnes avec celles dont il se souvient, il constate que tout est 30 % plus petit. DN s'aperçoit aussi qu'il a des problèmes avec le champ visuel côté gauche. Lorsqu'il essaye de lire, il saute des phrases entières parce qu'elles sont situées sur la page gauche. En revanche, il ne souffre pas d'autres séquelles neurologiques : sa mémoire et ses capacités cognitives sont intactes.

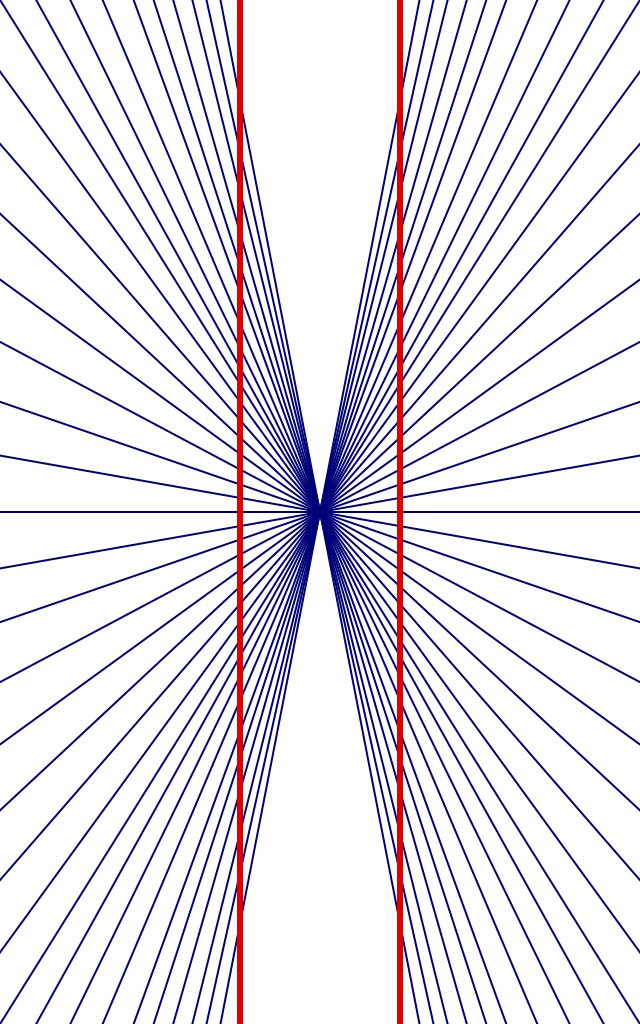

Une baisse de la vision à gauche, compensée par un rétrécissement global de la réalité

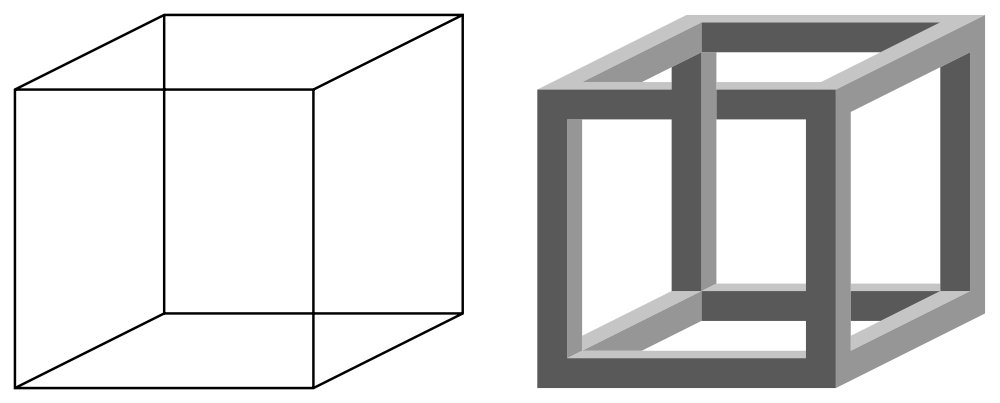

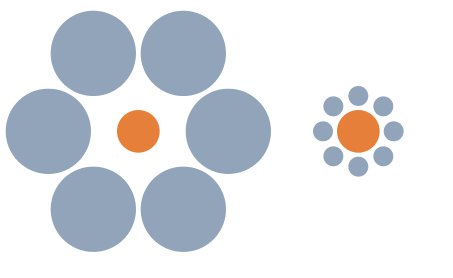

Pour mieux comprendre cette étrange distorsion, Nils van den Berg et ses collègues de l'université d'Amsterdam ont fait passer divers tests visuels à DN. Lors d'une étude dont les résultats ont été publiés dans Neurocase, ils lui ont par exemple demandé d'estimer la taille de différents cubes, qu'il a évaluée en moyenne à 73 % de leur taille réelle. D'autres tests ont montré que DN avait également du mal à appréhender les formes et les objets en mouvementmouvement, mais uniquement dans le champ visuel gauche. Les médecins suggèrent que la vision globalement « rétrécie » provient d'un phénomène de compensation, où l'œil droit essaie de contrebalancer la mauvaise vision du champ visuel gauche. « Le résultat donne une apparence plus petite aux objets, mais qui reste une représentation symétrique et compréhensive de la réalité », explique Nils van den Berg. La lésion de DN dans le lobe occipital droit expliquerait la distorsion du champ visuel gauche, ce dernier étant projeté dans l'hémisphère droit du cerveau.

Micropsie et « Alice au pays des merveilles »

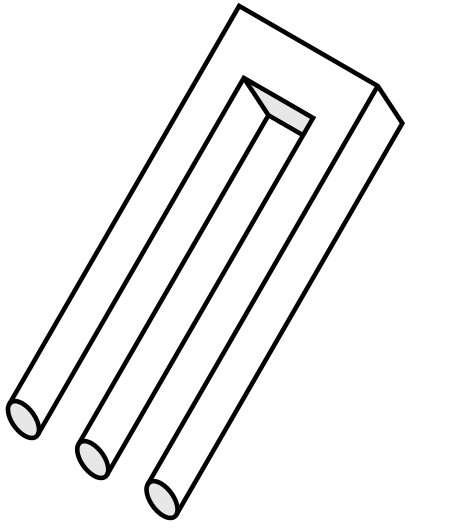

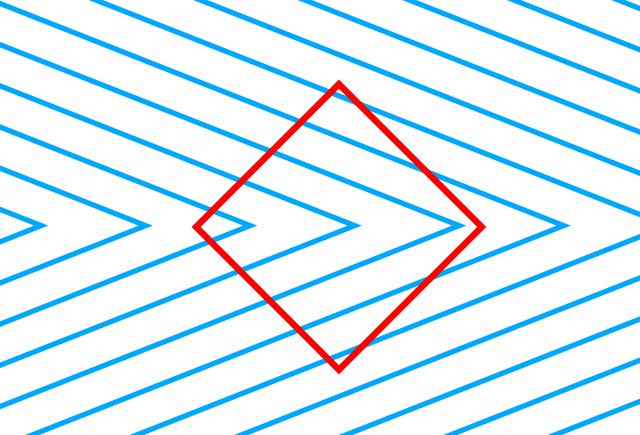

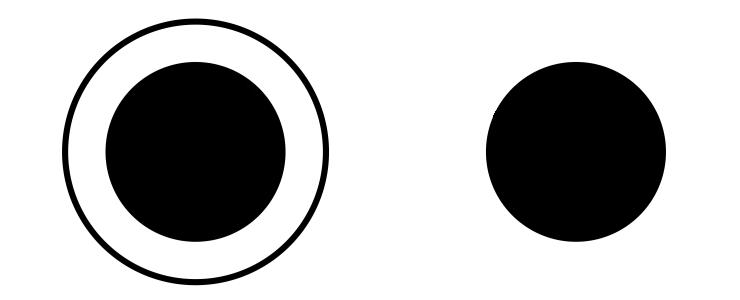

Le mal dont souffre DN est rare mais pas unique : cela s'appelle une métamorphopsie, un trouble de la vision caractérisé par une déformation des images. Il en existe plusieurs sortes. Celui de DN, où les objets apparaissent plus petits, est la micropsie. Il existe la forme inverse, la macropsie, où les objets sont grossis. Dans le « syndromesyndrome d'Alice au pays des merveilles », les patients souffrent d'une dissociation leur faisant croire que leurs propres membres sont allongés ou déformés. Décrits dans la littérature scientifique, ces cas font le plus souvent suite à des commotions cérébralescommotions cérébrales, mais leur origine exacte demeure encore très floue.

Trois mois après son infarctus cérébral, DN va mieux. Il retrouve peu à peu l'usage de son bras gauche. Il continue en revanche à voir le monde en plus petit mais s'en accommode. Il compare les objets inconnus avec ceux qui lui sont familiers pour estimer leur taille, et lorsqu'il fait du vélo ou qu'il conduit une voiturevoiture, il reste collé près du trottoir pour ne pas risquer une collision.

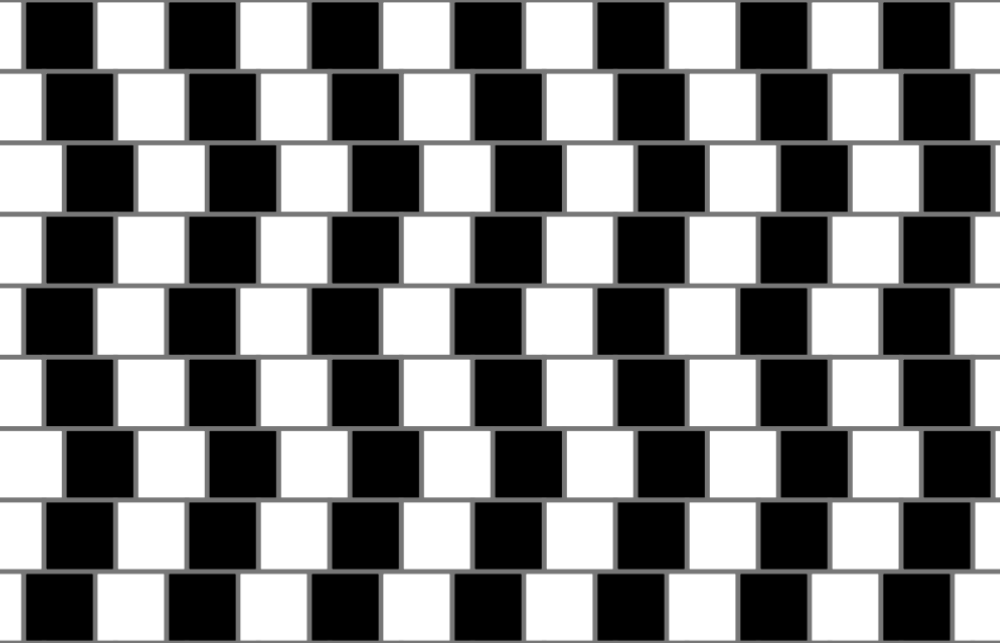

Top 15 des illusions d'optique les plus surprenantes

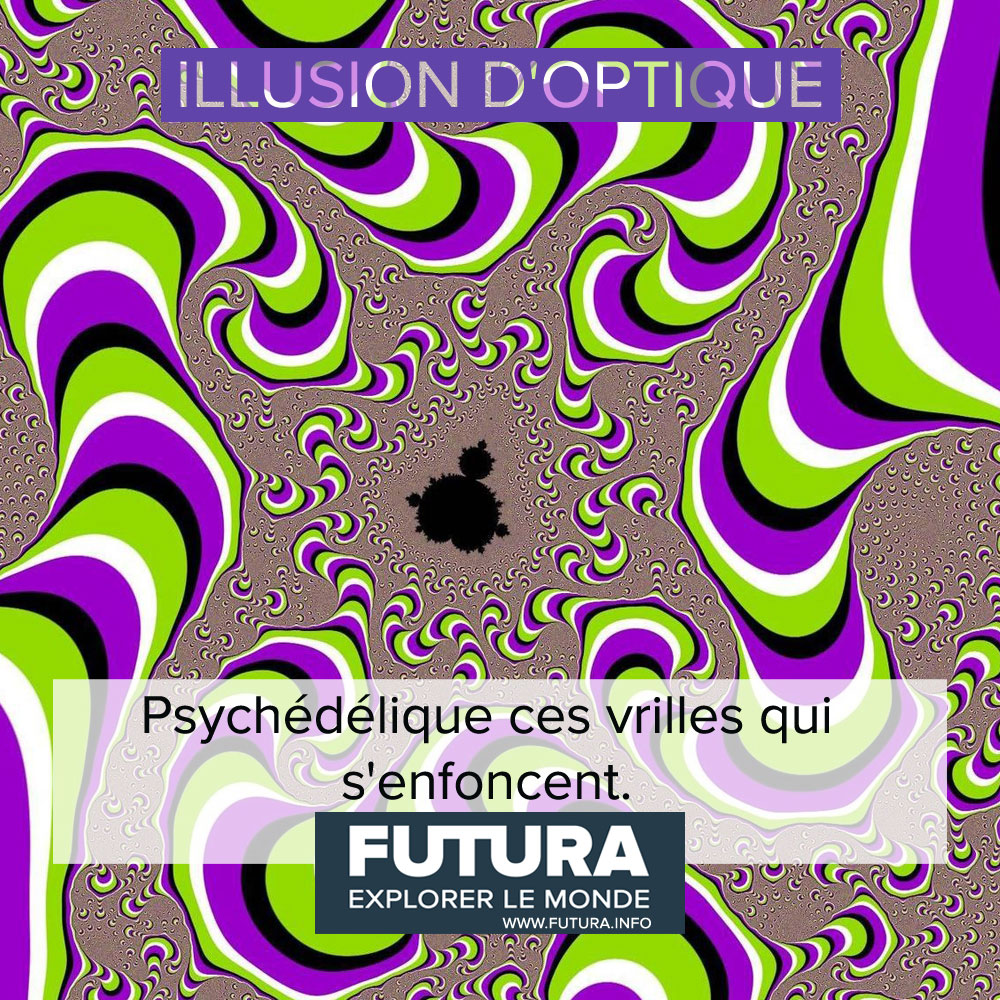

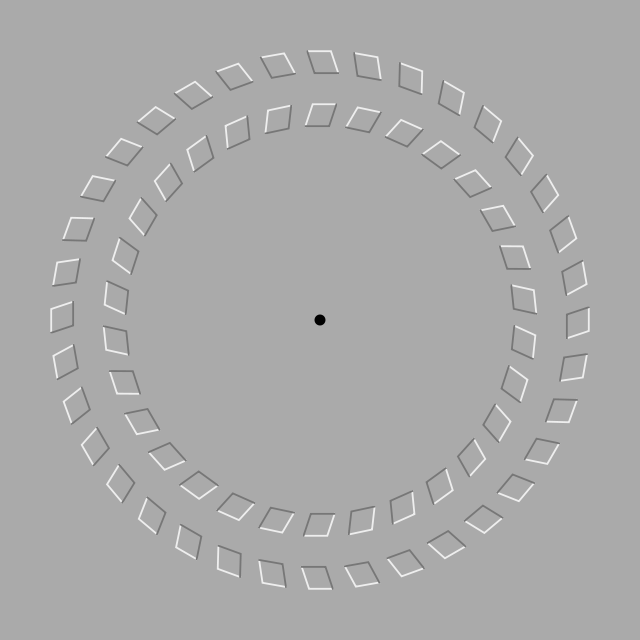

Le regardregard maintenu sur la zone centrale, les motifs vrillés s'animent. Un peu vertigineux...

© Akiyoshi Kitaoka, DR

Ce qu’il faut

retenir

- Suite à un infarctus cérébral, un patient de 64 ans voit tous les objets rétrécis de 30 % de leur taille réelle.

- Ce trouble, appelé micropsie, s’explique à la fois par la lésion cérébrale et par un phénomène de compensation entre les deux champs visuels.

- Le patient a appris à estimer la taille des objets en les comparant pour se débrouiller dans la vie courante.