Il n'a jamais été aussi facile de visiter les musées, les châteaux de la Loire, les sites classés ou les monuments architecturaux, du moins virtuellement. Période de confinement oblige ; et si, après avoir visionné tous vos films préférés, l'inspiration n'est plus au rendez-vous, voici quelques idées pour s'aérer le cerveau ou, pourquoi pas, préparer les prochains escapades.

au sommaire

Pandémie mondiale oblige, difficile de mettre le nez dehors. Envie de quelques secondes d'évasion ? Les musées du monde entier nous ouvrent leurs portesportes et permettent quelques incursions culturelles de haut vol comme les vidéos de chantiers de restauration du Louvre. Et grâce à la magie de GoogleGoogle, il nous est possible de voyager dans les plus beaux bâtiments du globe. Voici quatre idées de balades numériquesnumériques qui viendront divertir les amateurs d'architecture.

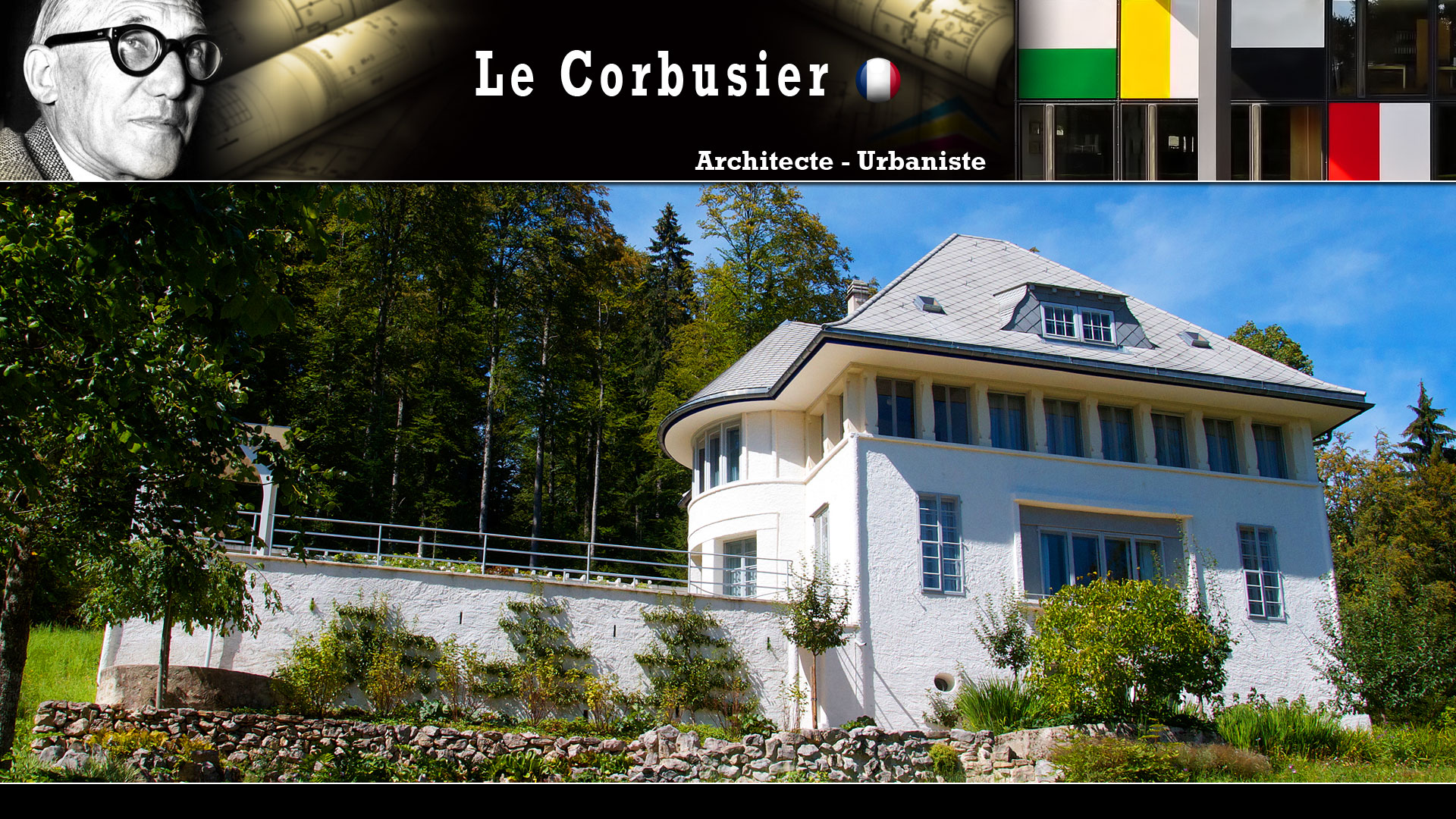

Villa Savoye du Corbusier, à Poissy

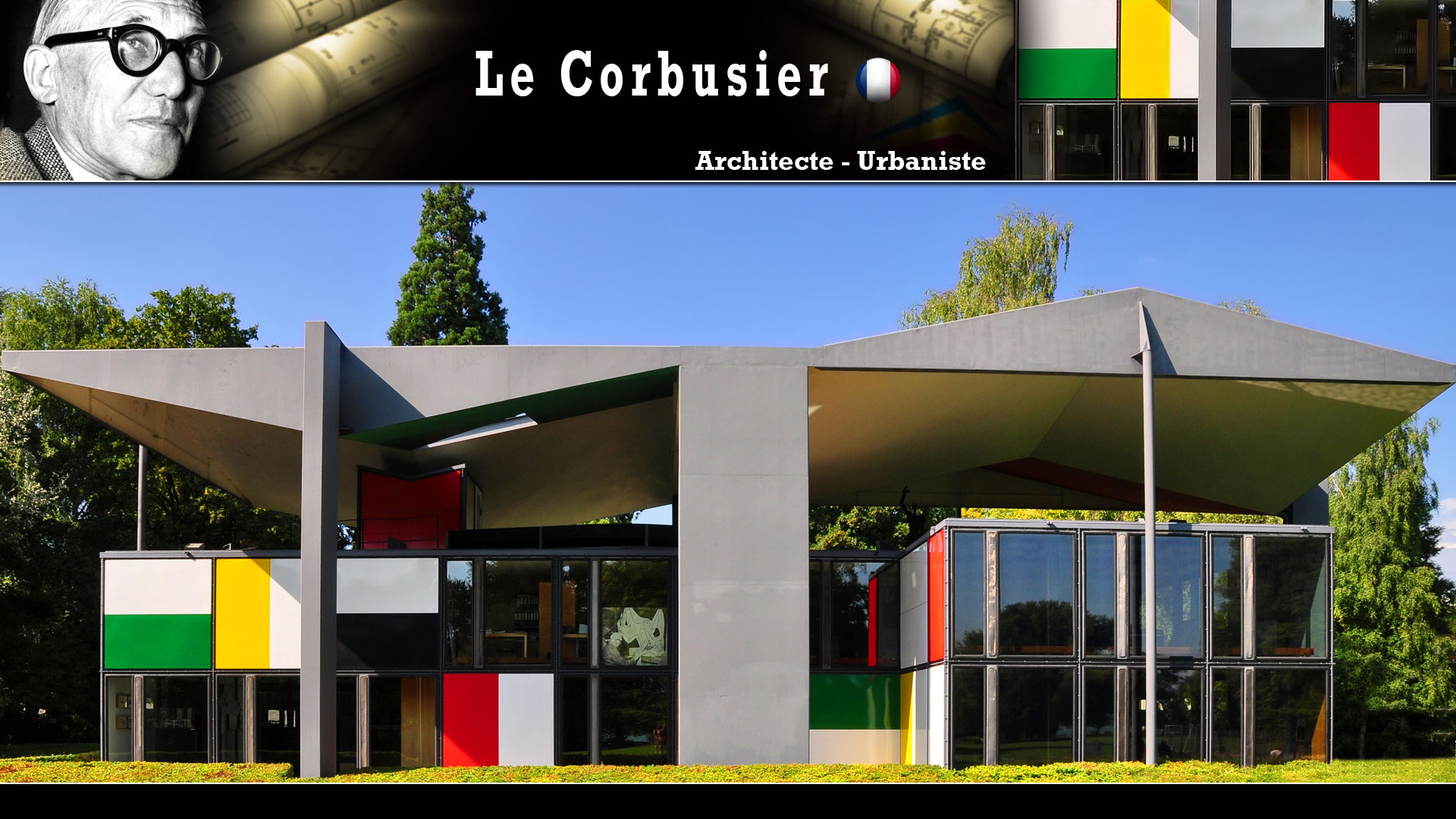

Grand maître de l'architecture du XXe siècle, Le Corbusier a signé à Poissy en Ile-de-France la Villa Savoye, véritable manifeste de l'architecture moderne. Au programme, béton armébéton armé, pilotispilotis, toittoit-jardin, plan libre, fenêtresfenêtres en longueur et façade libre. Bâtie à la fin des années 1920, la villa est classée monument historique en 1964, soit du vivant de son auteur, un fait rarissime.

Le MAXXI Museum de Zaha Hadid, à Rome

Sorti de terre il y a dix ans, cet audacieux édifice installé dans la ville éternelle a été pensé par l'une des figures les plus éminentes de l'architecture du XXIe siècle, la regrettée Zaha Hadid, première femme à remporter le vénérable prix Pritzker.

Le Musée Solomon R. Guggenheim par Frank Lloyd Wright, à New York

Vaisseau amiral de la toile des musées Guggenheim, l'étonnant édifice bâti en 1959, à New York, désormais fermé pour cause de Covid-19, propose sur son site toute une série d'activités (en anglais) pour tromper l'ennui pendant votre confinement.

La Sagrada Familia de Gaudi, à Barcelone

Monument iconique de la cité catalane, l'impressionnante basilique de la Sagrada Familia, dont la constructionconstruction a débuté au XIXe siècle reste toujours et encore en travaux. Magie de Google, vous pouvez toujours explorer cet édifice fantastique depuis votre canapé. Pour en savoir plus sur la célèbre construction, direction le portail qui lui est dédié en cliquant sur ce lien Google Arts & Culture.

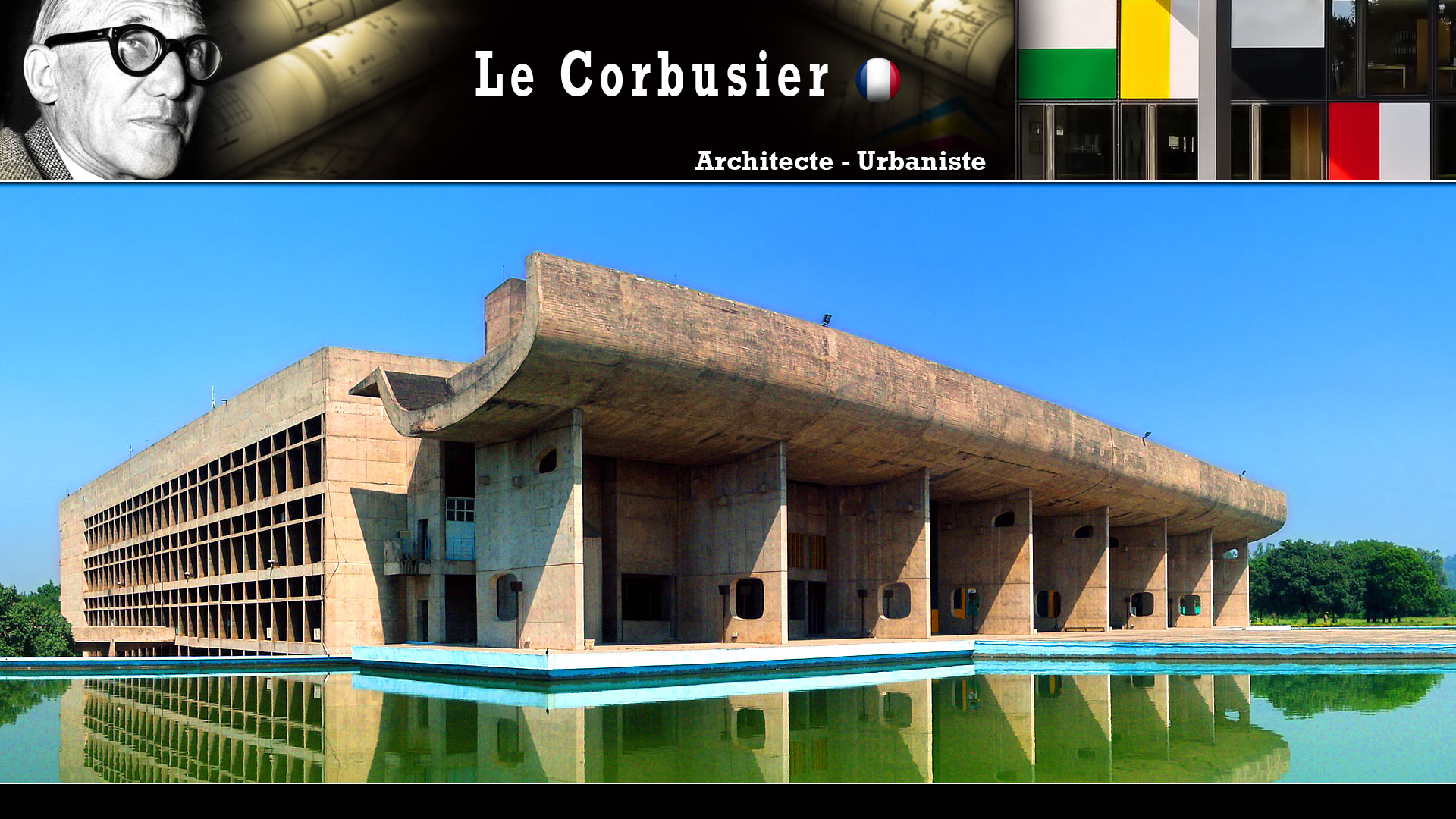

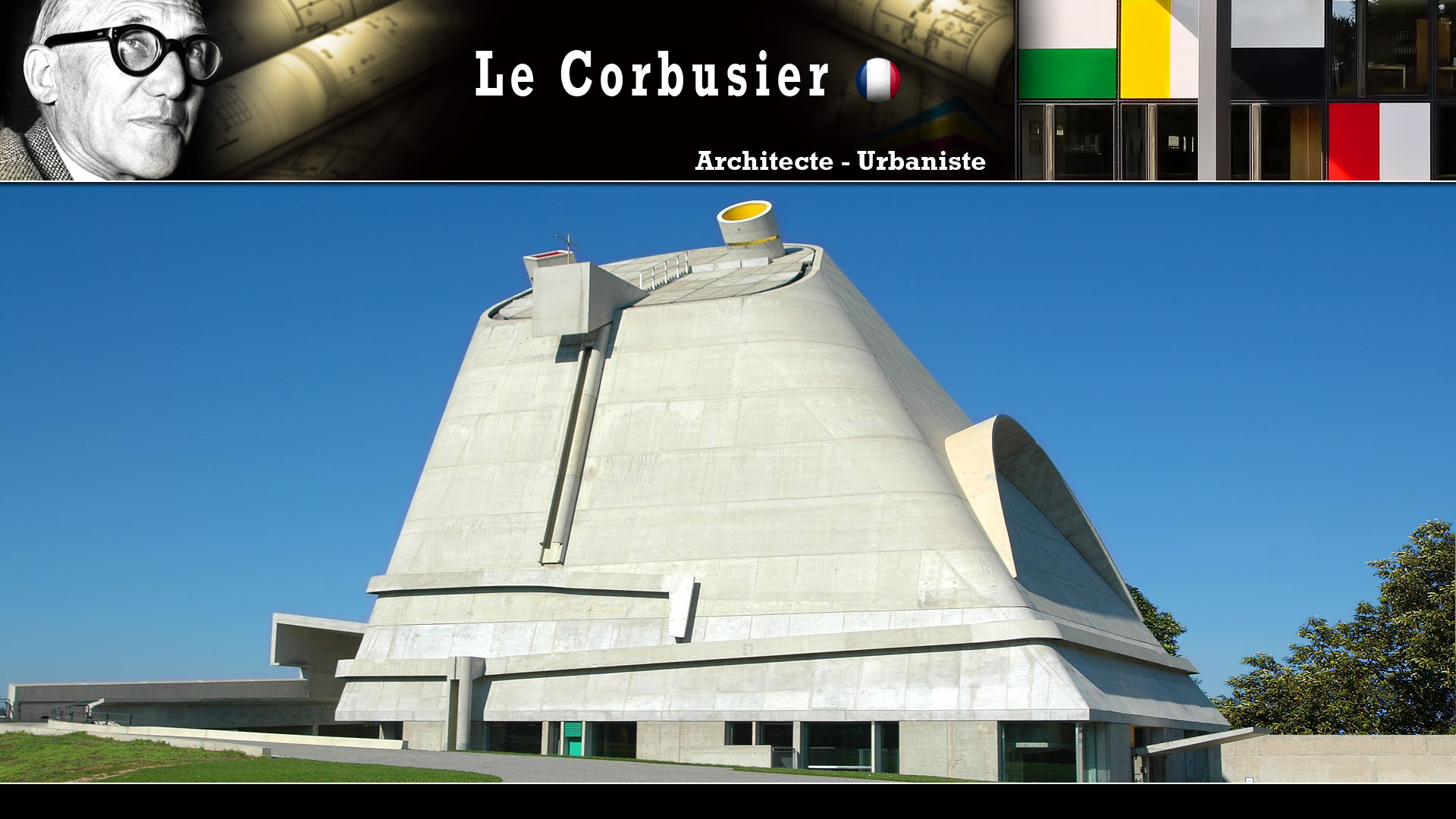

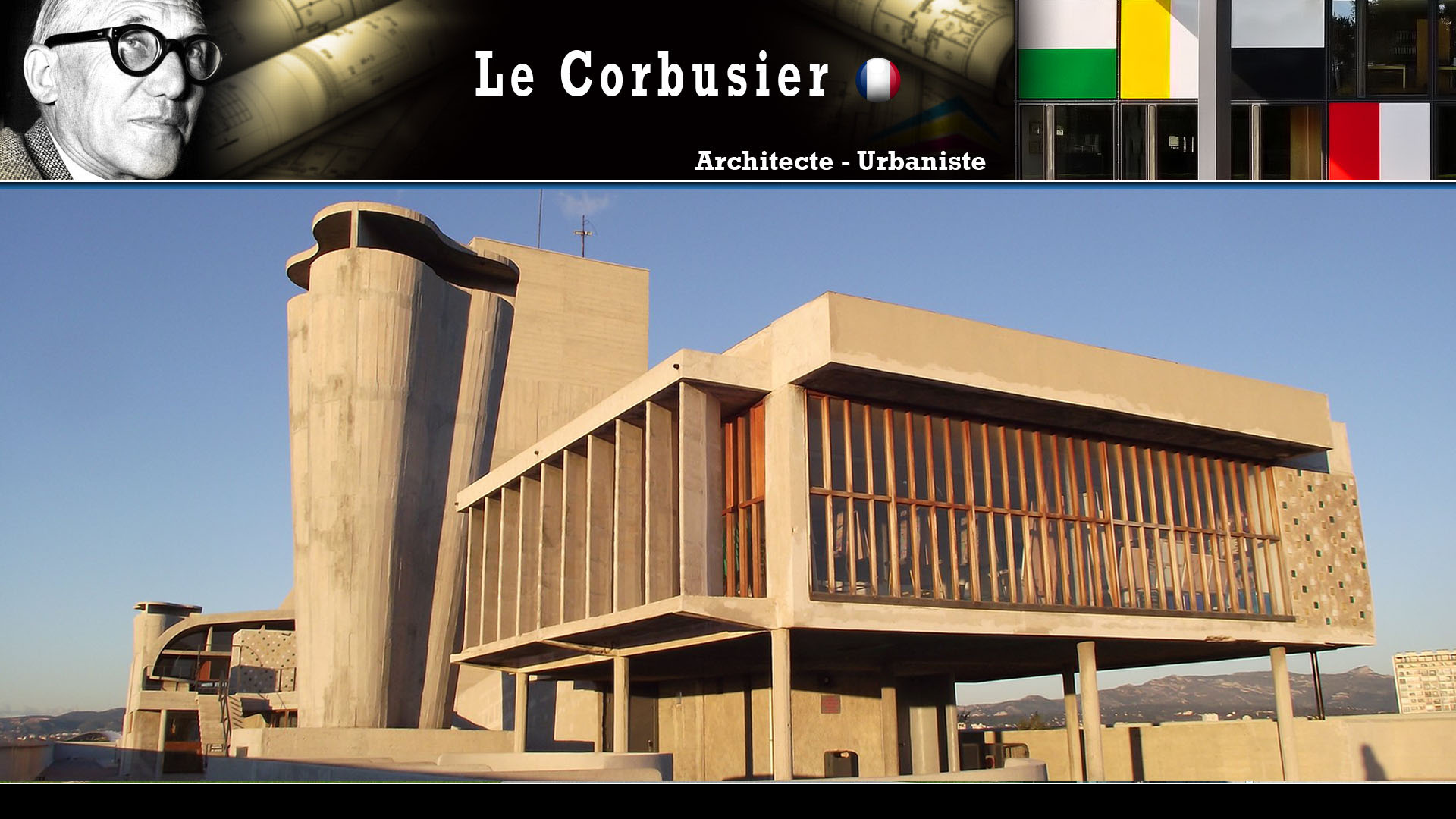

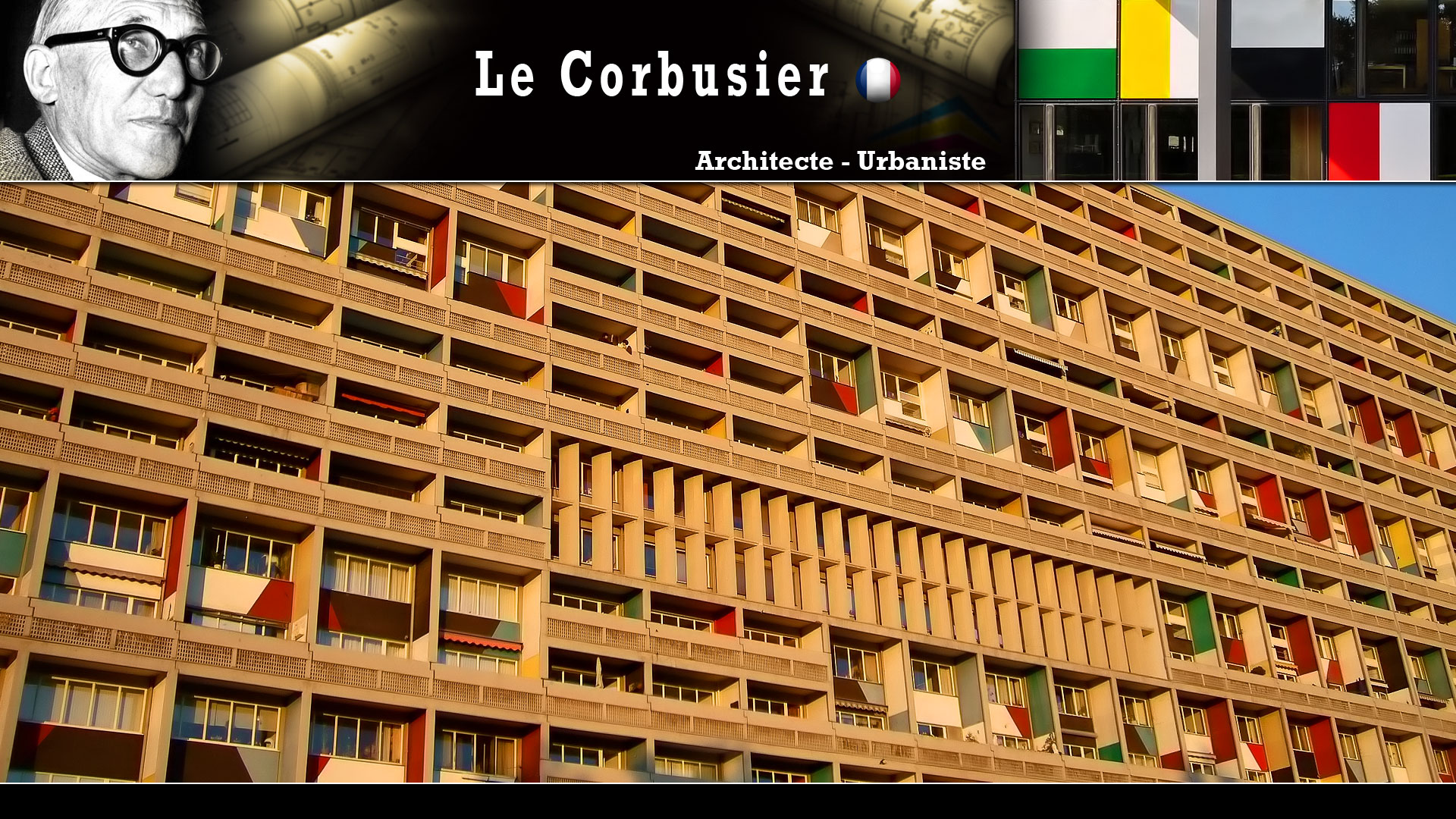

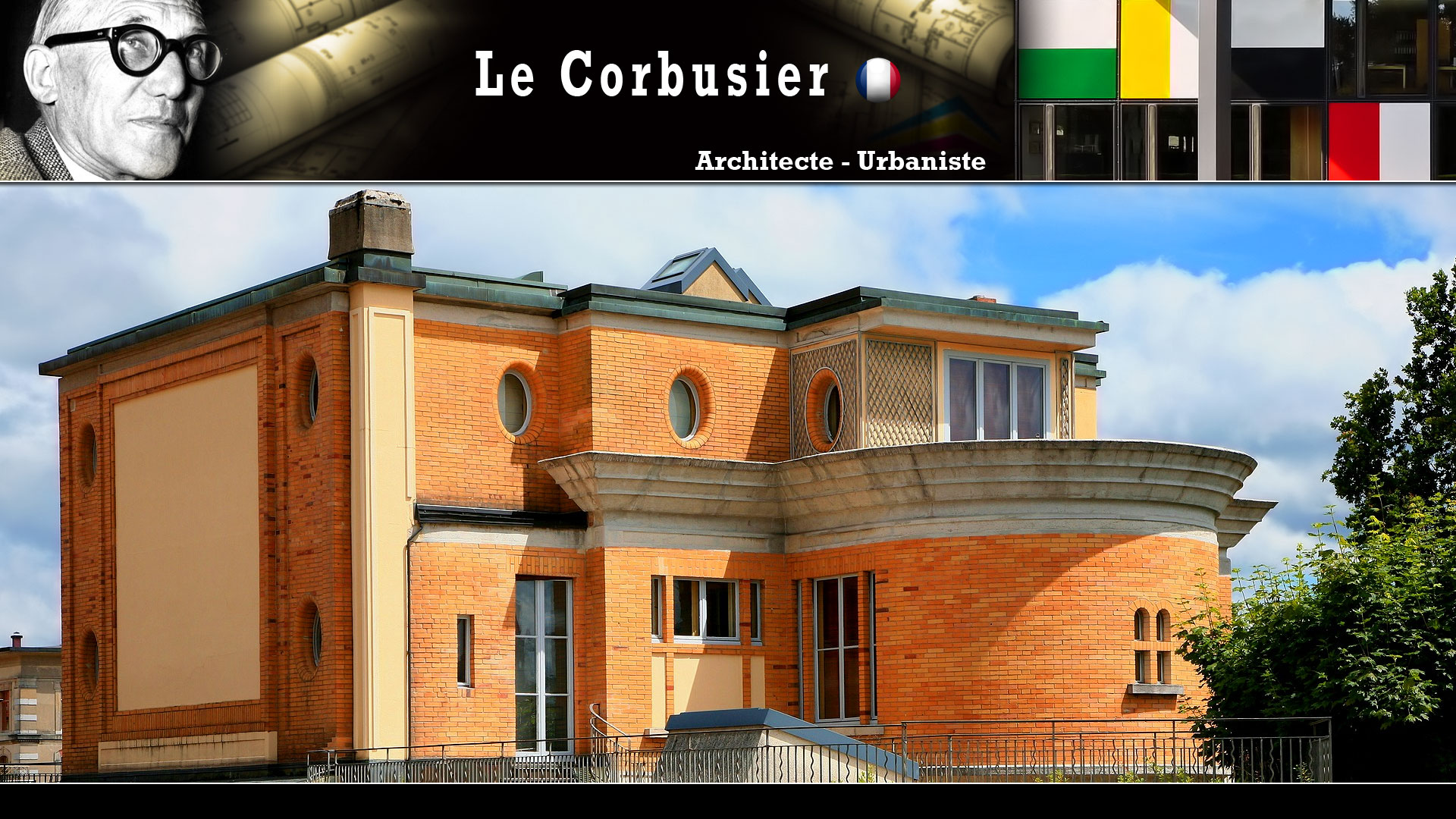

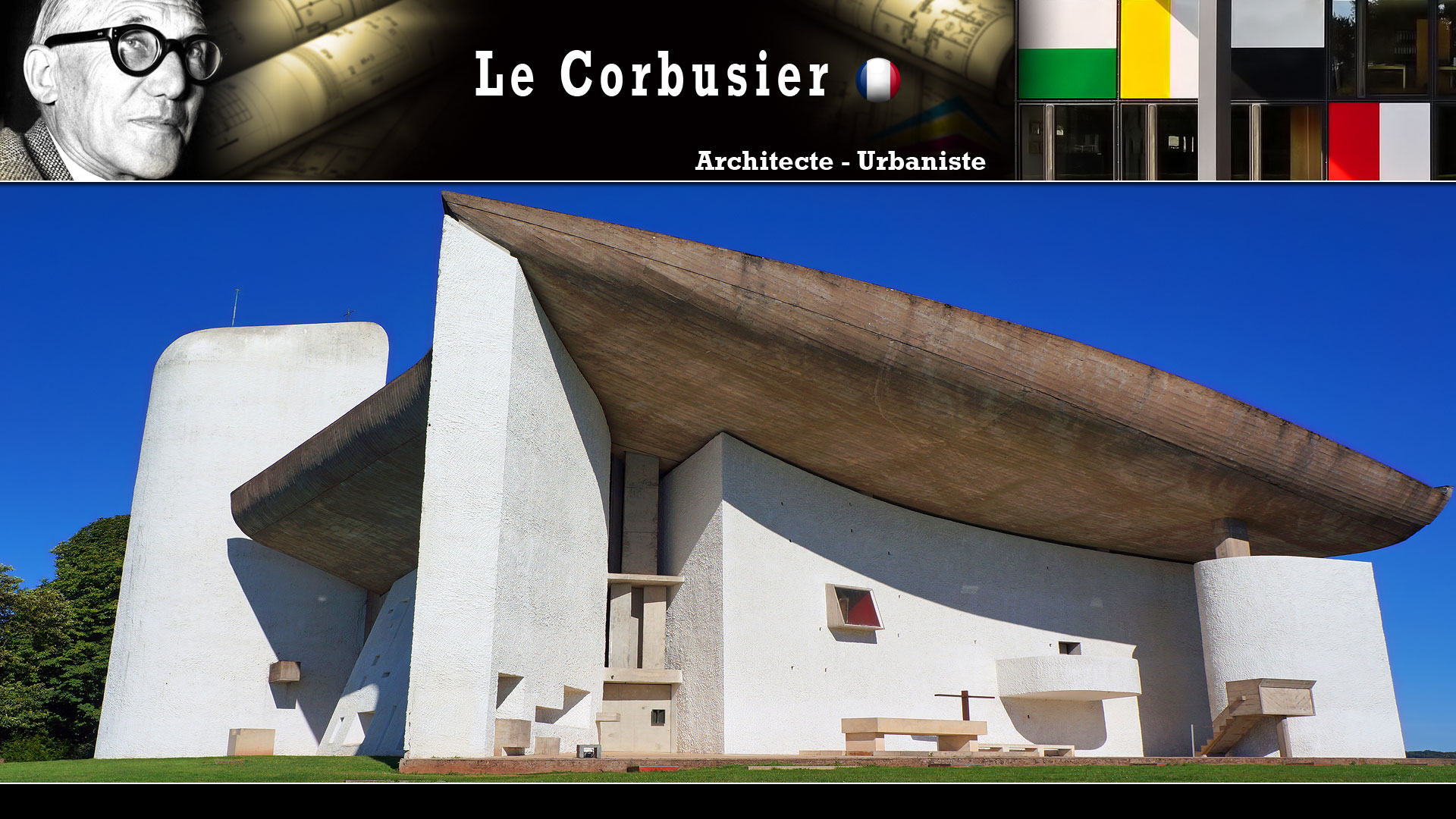

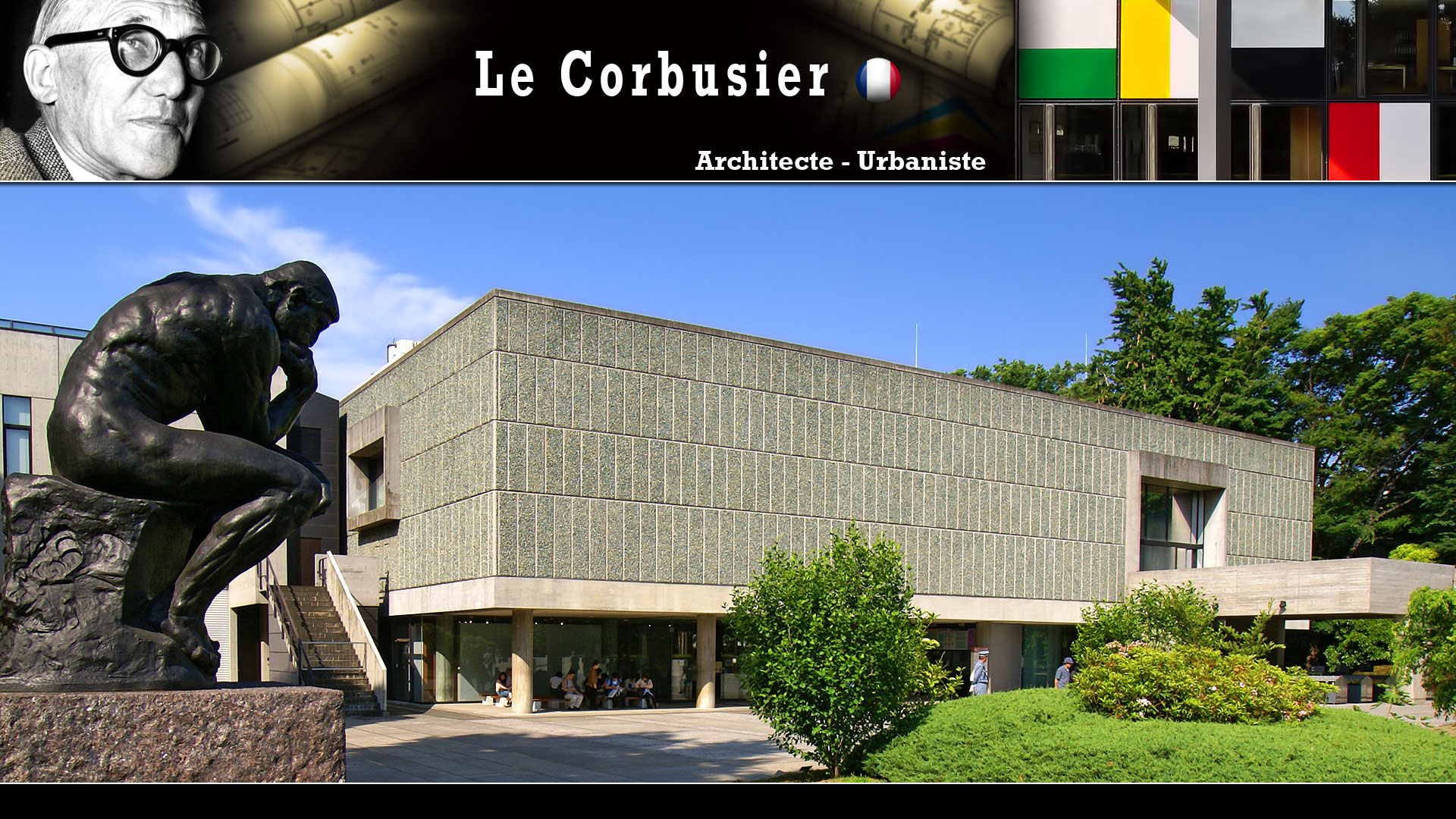

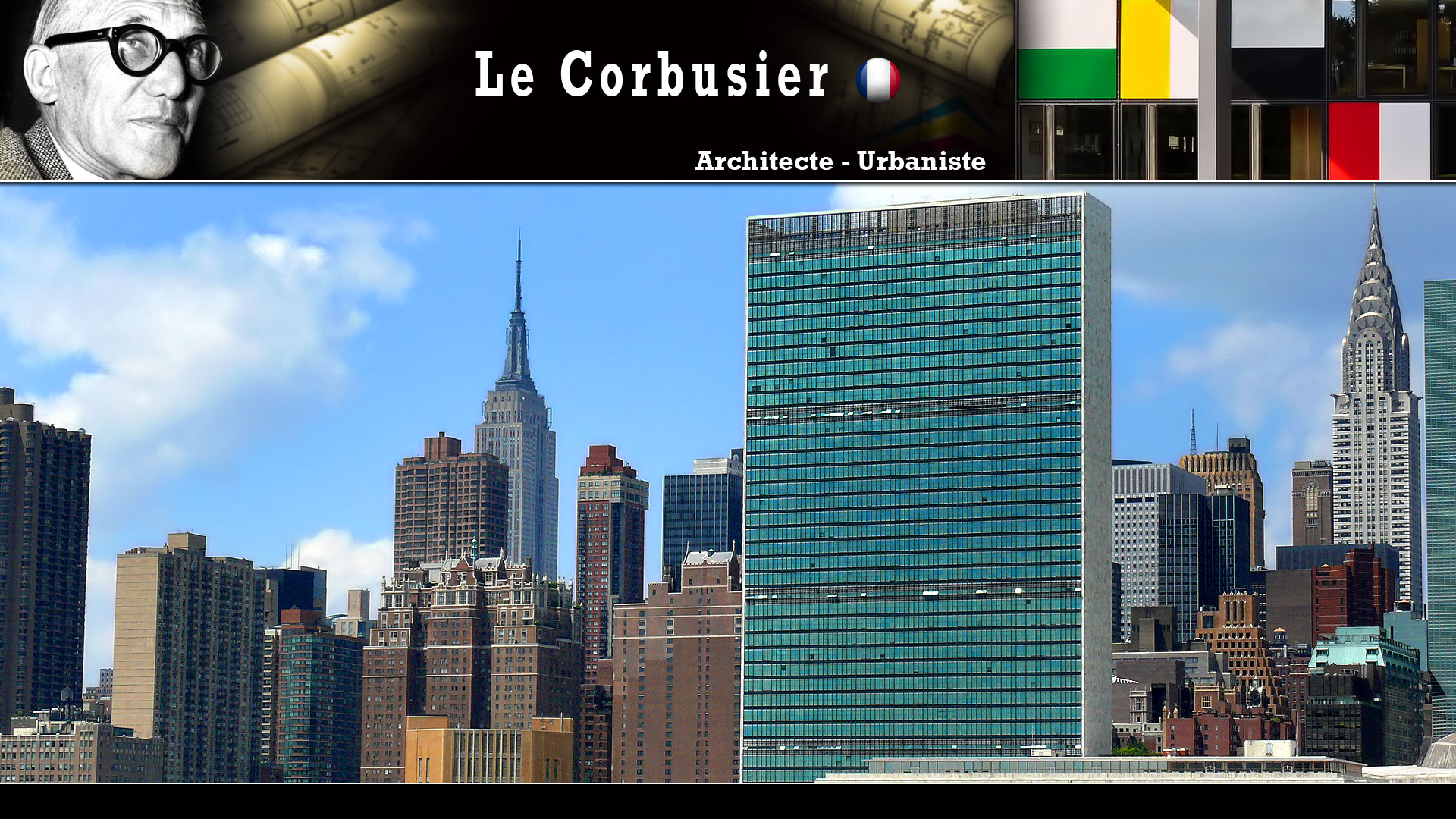

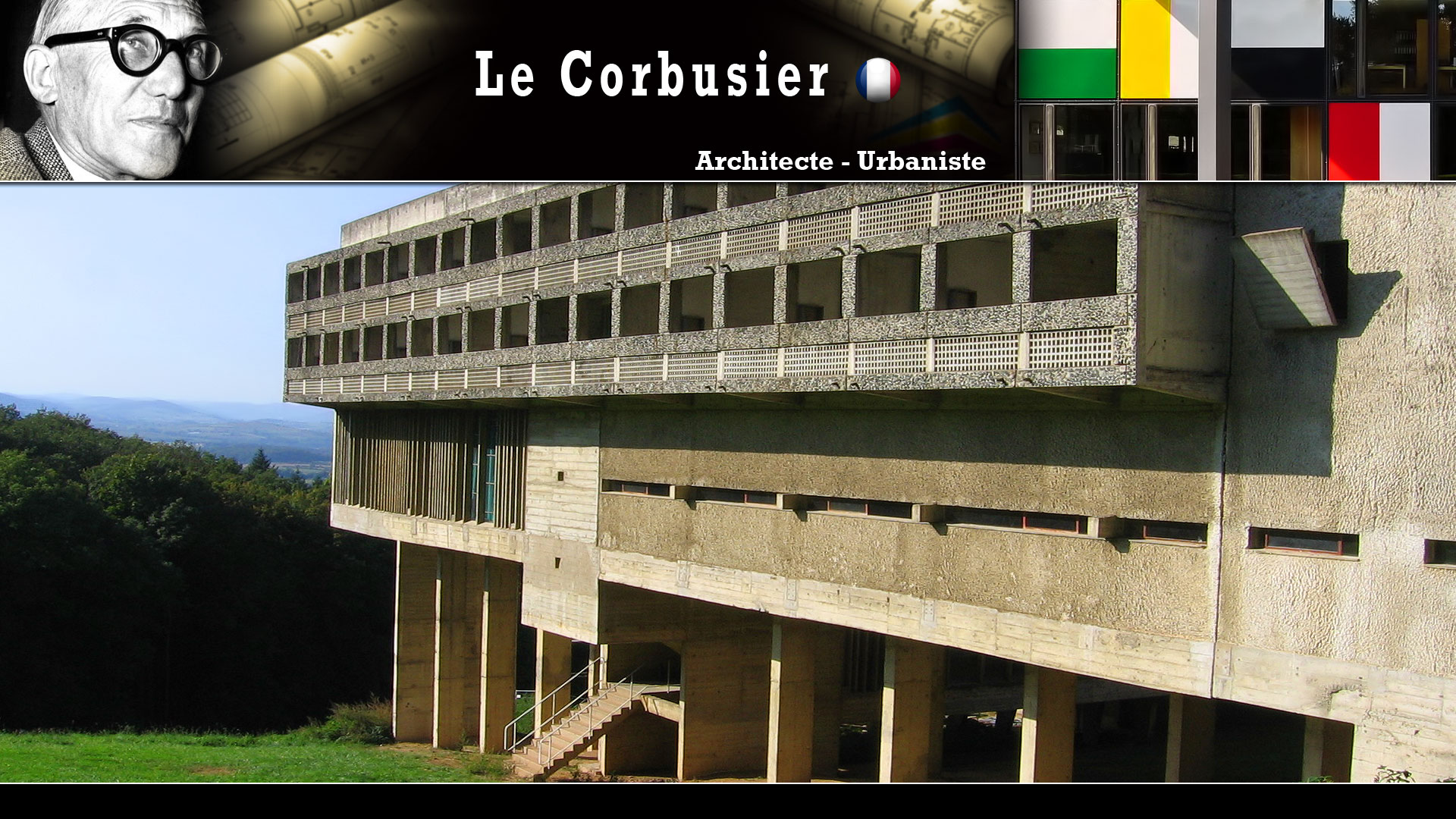

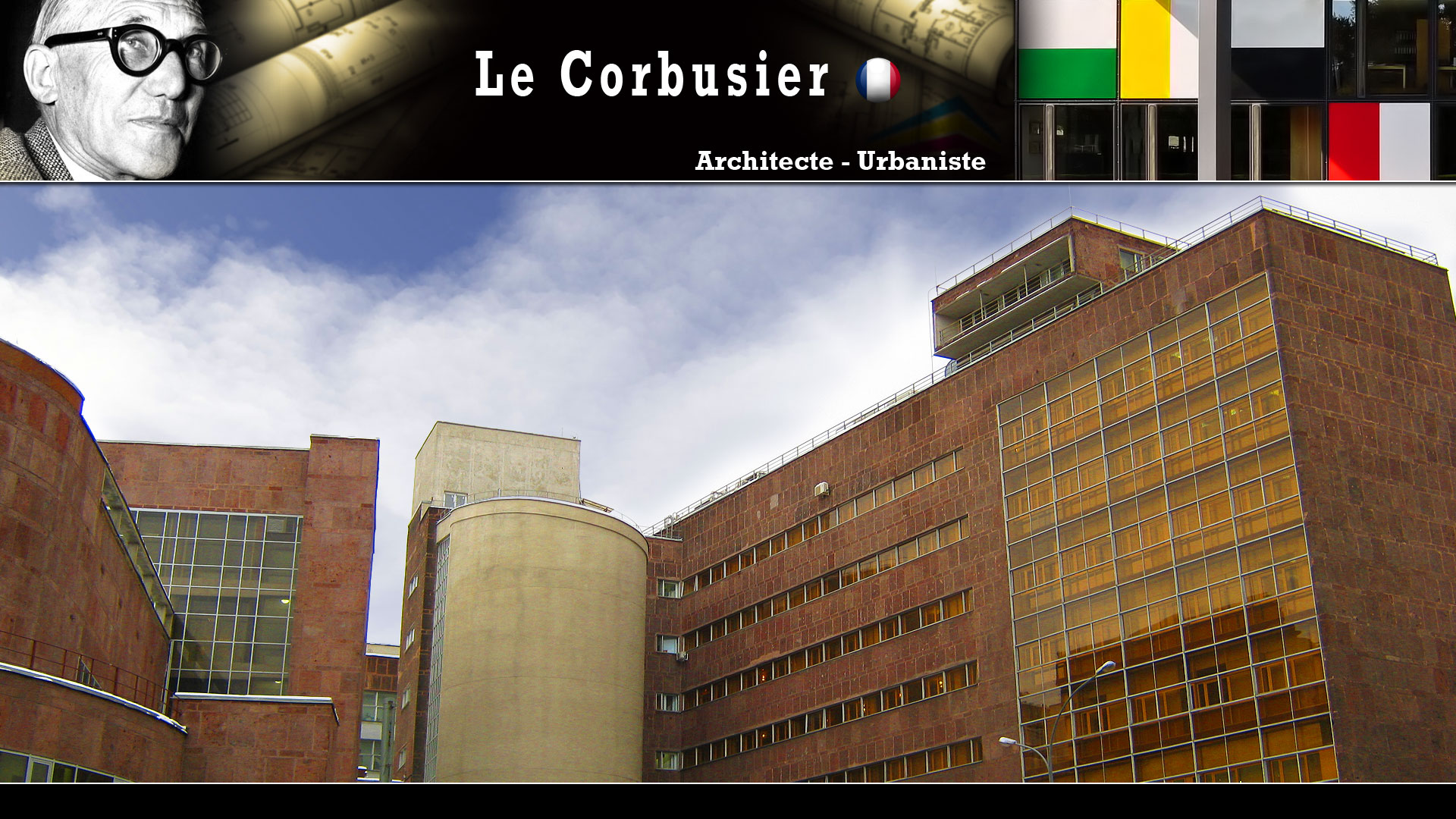

Le Corbusier, l'architecte français du social

L'esprit avant-gardiste de Le Corbusier s'est exporté aux quatre coins du monde comme ici, en Inde, à Chandigarh, capitale des États du Pendjab et de l'Haryana. L'Unesco souligne qu'elle est considérée comme « l'expression la plus aboutie de ses principes et de l'idée de la Ville radieuse. » Le Corbusier n'a pas fait que construire des bâtiments comme cet ensemble également appelé « Complexe du Capitole » et qui abrite l'Asemblée législative, le Secrétariat et la Haute Cour de justice des deux États. Bien sûr, il s'est emparé de toute innovation technologique pour répondre aux exigences en matièrematière de climatisation naturelle qui s'effectue par récupération des eaux de pluie via les plans d'eau notamment, et des systèmes de toiturestoitures doubles.

En 1947, après l'indépendance de l'Inde, cette ville nouvelle s'est construite selon les plans de Le Corbusier qui en a organisé les 59 quartiers en rectangle de 800 × 1.200 mètres de côté. Très structurée, la ville s'articule autour de sept niveaux de circulation qui fluidifient le trafic et préservent la tranquillité des habitants. La ville était prévue pour accueillir 500.000 citadins, ils sont aujourd'hui le double, et aucune difficulté de circulation ne se fait ressentir. Fait rare dans les grandes villes indiennes !

Grâce au génie visionnaire de Le Corbusier et à son ingénieuse répartition des différentes zones (habitat, écoles, commerces, bureaux), il est aujourd'hui possible traverser la capitale à pied en n'empruntant que les jardins.

Assembly building, Chandigarh © duncid, Wikimedia Commons, CC by-sa 2.0