au sommaire

Explication scientifique du phénomène et déductions pratiques

La constitution d'une "marée vertemarée verte" nécessite que, sur le site en question, soient remplies simultanément deux conditions:

- a) Il faut que les conditions environnementales soient propices à la croissance des macroalguesmacroalgues, et tout d'abord que la lumière accessible aux thalles des alguesalgues soit suffisante. Ceci explique que les mesures de terrain de la croissance d'ulves (Ménesguen et Piriou, 1995; Dion et al.1996) montrent des valeurs très faibles d'octobre à février, quand l'éclairement est insuffisant pour une photosynthèsephotosynthèse soutenue, et que la reprise de croissance soit extrêmement forte au printemps, quand l'intensité et la durée d'éclairement redeviennent suffisantes.

La grande photophilie des ulvales explique également que de très grandes biomassesbiomasses ne peuvent pas être synthétisées par des individus accrochés au substratsubstrat ou déposés en couche épaisse sur le fond (il y aurait très vite auto-ombrage des thalles répartis selon deux dimensions seulement) mais requièrent des individus libérés de leur attache au domaine benthiquebenthique, devenus par là capables d'occuper en suspension un volume important. Etant donnée la vitesse de chute importante des thalles dans l'eau, les seuls biotopesbiotopes où l'on rencontrera des "marées vertes" seront donc soit les lagunes très peu profondes (profondeur l'orientation plein ouest des plages, face à la houlehoule, et les fonds de sablessables purs, très réverbérants, ainsi que la grande transparencetransparence de l'eau rendent possible la dispersion des thalles sur de vastes fonds sous-marinssous-marins bien éclairés, où ils peuvent maintenir une bonne croissance.

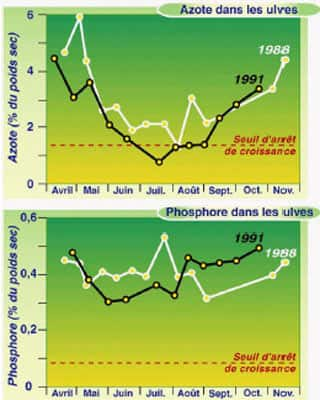

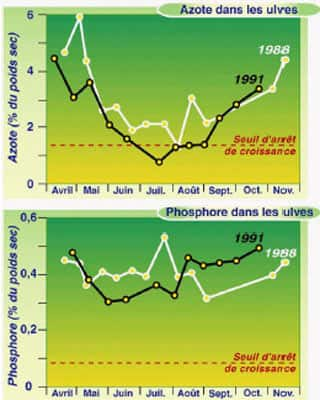

Ce stock "offshoreoffshore" a été estimé à environ 10 000 tonnes en 1998 par l'IFREMERIFREMER. En ce qui concerne les nutrimentsnutriments disponibles, il a été montré à maintes reprises au niveau des thalles individuels eux-mêmes, par le suivi régulier de leur teneur en azoteazote et en phosphorephosphore, que les ulves subissent chaque année une chute rapide de leur teneur en azote au printemps tendant vers des valeurs estivales insuffisantes pour une croissance correcte des algues (fig.5), et ne recouvrent des teneurs élevées qu'en fin d'automneautomne. Ce phénomène d'appauvrissement des algues est également visible pour le phosphore, mais est moins marqué et plus transitoire que pour l'azote, ce qui établit au

niveau physiologique que la prolifération estivale des ulves sur les côtes bretonnes est limitée par l'azote. Des conclusions du reste identiques ont été tirées pour les marées vertes méditerranéennes (Sfriso et al., 1989; Ben Charrada, 1992).Des considérations macroscopiques faites au niveau d'un site tout entier ont permis de confirmer, d'une façon indépendante, que le rôle limitant de l'azote ne se faisait sentir qu'en fin de printemps et en été, lorsque les apports par les cours d'eau et par l'eau du large ne pouvaient plus subvenir aux énormes besoins d'une biomasse déjà largement constituée.

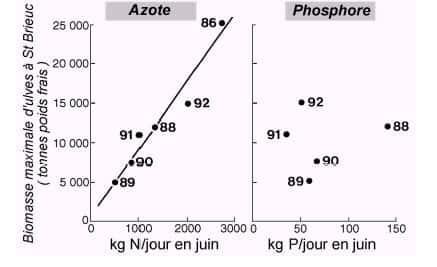

Le suivi scientifique pluriannuel d'un site très touché comme le sud de la Baie de Saint-Brieuc a en effet révélé d'importantes fluctuations de la biomasse maximale atteinte en début d'été (Ménesguen et Piriou, 1995) : entre des années à forte marée verte (1986, 1992) peuvent s'intercaler des années à faible prolifération (1989, 1990). L'examen des données météorologiques correspondantes a permis de constater que, sur ce site, la prolifération était d'autant plus intense que la pluviométrie printanière était forte, et que le lessivage important des terres agricoles conduisait à une arrivée sur l'estran de forts débitsdébits d'eaux riches en nutriments, au moment où la demande des ulves en croissance était maximale. Le fait qu'il apparaisse (fig.6) une bonne corrélation entre le maximum

annuel de biomasse algale et les flux d'azote inorganique apportés sur l'estran pendant le mois de juin, alors qu'aucune relation ne se dégage avec les flux de phosphore, prouve que la biomasse maximale atteinte annuellement sur un site est contrôlée par les apports d'azote et non par ceux de phosphore: l'azote est donc l'élément nutritif limitant de la croissance algale en fin de printemps et en été.

Figure 5. Evolution saisonnière en Baie de Saint-Brieuc des teneurs en azote et en phosphore du tissu des ulves de la marée verte (en tiretés: la teneur en-dessous de laquelle l'arrêt de la croissance a été expérimentalement observé ; d'après Dion et al., 1996)

Figure 6. Relations empiriques entre les flux d'azote et de phosphore apportés par les rivières en juin dans le sud de la Baie de Saint-Brieuc et le maximum annuel de biomasse atteint en juillet sur ce site.

- b) il faut que la géographie du site soit propice au confinement de la biomasse formée, sans quoi il ne peut y avoir d'accumulation visible d'algues.

Si l'on conçoit facilement que les lagunes, communiquant peu avec la mer, fournissent de façon statique un tel confinement, il faut faire appel à la notion moins évidente de confinement dynamique par la marée pour expliquer la présence de marées vertes sur les estrans macrotidaux très ouverts vers le large : Ménesguen et Salomon (1988) ont montré par modélisation mathématique que le confinement des algues en suspension dans l'eau pouvait se produire dans les zones où la dérive résiduelle de marée, c'est à dire la dérive nette au bout d'une période de marée (12h25mn), était quasi-nulle en raison de la topographie du fond. Alors que la présence d'une forte dérive résiduelle vers le large peut disperser au fur et à mesure nutriments et algues produites dans un site fortement enrichi (ex : baie de Goulven en Finistère-nord), l'absence de chasse vers le large pourra au contraire transformer en gigantesque bac de culture un site pourtant moins enrichi (ex : baie de Lannion en Côtes d'Armor).

L'apport récent des scientifiques dans la compréhension de ces phénomènes écologiques complexes s'est en effet opéré pour beaucoup grâce aux modèles mathématiques, capables de

représenter simultanément la dynamique des principaux processus intervenant dans l'eutrophisationeutrophisation d'un site (brassage horizontal et vertical par les courants, dépôt-remise en suspension, absorptionabsorption des nutriments par les algues en croissance, reminéralisation de la matièrematière

organique détritique, etc...)). Ces outils sont très utiles pour :1°) prévoir quels seront les effets de l'augmentation en cours des apports azotés issus de l'agricultureagriculture

2 °) estimer à quel niveau il conviendrait de ramener ces apports si l'on voulait restaurer la qualité de sites particulièrement touchés par l'eutrophisation.A l'initiative du Conseil Général des Côtes d'Armor, une étude poussée de deux sites de Bretagne-nord, les baies de Lannion et de Saint-Brieuc, a permis l'élaboration par IFREMER (Ménesguen, 1998) d'un modèle numériquemodèle numérique du phénomène de "marée verte" ; dans le cas de la baie de

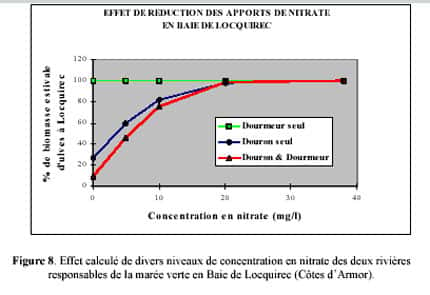

Lannion, par exemple (fig.7), les conclusions pratiques suivantes ont pu être tirées :a - Ce sont bien les apports de nitrate par les rivières qui sont responsables de la prolifération massive d'ulves sur ces sites, puisque la suppression de tous ces apports réduit la marée verte de 95%.

b - Les apports des 2 principales rivières de la zone, le Léguer situé au nord et le Douron situé à l'ouest, n'ont aucune influence sur la biomasse d'ulves produite dans la partie sud de la baie, où se trouve la plage de Saint-Efflam envahie par les ulves (cf. fig.3)

c - Cette très importante marée verte de la plage de Saint-Efflam est en fait causée pour les 3/4 par les seuls apports de nitrate du Yar, petite rivière débouchant directement sur cette plage. La réduction de moitié des apports de nitrate du Yar diminuerait déjà cette marée verte de 31%. Pour atteindre un abattement de 50% de la marée verte, il faudrait revenir à des concentrations de 10 mg/l NO3 dans le Yar, à comparer aux 35-40 mg/l NO3 d'aujourd'hui.Ainsi, le modèle mathématique permet de mettre en évidence la dépendance non-linéaire des effets observés en fonction des actions menées. La figure 8 montre que, pour la petite marée verte qui occupe l'estuaireestuaire du Douron, juste à l'ouest de la plage de Saint-Efflam, il ne sert à rien de faire des efforts de réduction des apports de nitrate sur le bassin versantbassin versant de la petite rivière Dourmeur, si l'on

n'a pas simultanément opéré une très forte réduction des apports de nitrate par la rivière principale, le Douron. On notera par ailleurs que depuis longtemps, en fait depuis que la concentration en nitrate du Douron a atteint 20 mg/l, le site est saturé et produit déjà son maximum d'

algues vertes, ce qui permet d'avertir les pouvoirs publics et l'opinion qu'il ne faut hélas espérer aucun effet visible des 50 premiers pourcents de réduction de la teneur actuelle du Douron en nitrate, ce qui serait pourtant déjà un effort énorme !On voit donc que les études scientifiques menées depuis une douzaine d' années ont largement contribué à expliquer le mécanisme qui aboutit aux marées vertes, et les modèles mathématiques ont même permis d'établir très précisément des recommandations quantitatives pour les objectifs de qualité à respecter sur les cours d'eau concernés quasiment cours d'eau par cours d'eau.