au sommaire

Comment déterminer les vitesses des failles sismiques ?

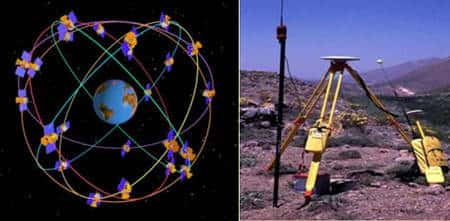

Pour quantifier la déformation à l'échelle géologique et déterminer la vitesse des failles (v (vitesse) = l (longueur) / t (temps))), il "suffit" d'identifier des marqueurs décalés (décalage, l) par les failles et de les dater (âge des marqueurs, t). Ces marqueurs sont des objets géologiques et géomorphologiques tels que les rivières, les volcansvolcans, les terrassesterrasses ou les cônescônes alluviaux...

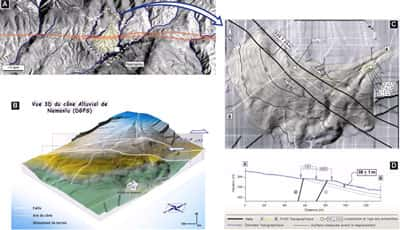

Les images satellitales modernes, de par leur haute résolutionrésolution, donnent accès à la mesure directe des déplacements horizontaux cumulés depuis les derniers milliers d'années sur toutes les failles activesfailles actives à vitesse supérieure à 1 millimètre par an grâce à l'identification précise de marqueurs décalés. L'identification des décalages s'effectue donc le plus souvent par l'analyse des objets géologiques observés sur l'imagerie et contrôlés sur le terrain. La datation de ces marqueurs décalés, c'est à dire la détermination du temps écoulé pour que s'effectue ce décalage, permet alors d'accéder au paramètre "vitesse". Un bel exemple de cette approche est illustré sur la Figure 16, qui montre un extrait d'image SPOTSPOT de la chaîne de montagne du Kopet Dagh (nord-est de l'Iran). Des décalages systématiques des cônes alluviaux ainsi que du réseau hydrographique témoignent du mouvement décrochant (coulissant latéralement) d'une des failles majeures de la chaîne. Les surfaces d'abandon qui constituent l'enveloppe topographique de ces cônes ont été datées, ces décalages permettent d'évaluer la vitesse de déplacement de cette faille qui est de l'ordre de 4 à 5 millimètres par an, ce qui en fait une faille à vitesse modérée. En effet, les failles rapides telles que la faille de San Andréas (ouest des Etats-Unis), ou la faille Nord Anatolienne en Turquie (qui généra le séismeséisme d'Izmit) bougent à des taux de l'ordre de 1 à 3 centimètres par an.

Cliquez pour agrandir la photo.

Figure 16 – Différents documents illustrant un exemple d’étude de tectonique active permettant de cartographier la zone de déformation (les failles qui sont le lieu d’initiation et propagation des séismes) et de quantifier le déplacement sur ces failles (décalage et vitesse). En haut à gauche, image SPOT permettant d’observer une zone de failles décrochantes (horizontalement au milieu de l’image). Le mouvement sur cette zone décale latéralement un cône alluvial et le réseau hydrographique (talwegs) qui l’affecte. Le déplacement horizontal, de l’ordre de 330 mètres, est clairement visible sur le MNT (Modèle Numérique de terrain) qui est la représentation en 3 dimensions de la topographie, que l’on peut représenter, soit en relief (en bas à gauche), soit en carte topographique (en haut à droite)(La localisation de ce MNT est représentée par le carré en tiretés blancs sur l’image SPOT). Sur cette carte les courbes de niveau représentent les variations de topographie ; l’équidistance (altitude relative entre deux courbes) entre les courbes est de dix mètres. Le document en bas à droite est une coupe topographique déduite du MNT, qui permet d’illustrer le décalage vertical sur la zone de failles qui est de l’ordre 38 mètres. L’âge moyen de la surface du cône déterminé grâce à des dations géochronologiques est de l’ordre de 70.000 ans (cf. chiffres dans les rectangles de la carte en haut à droite) permet de déterminer une vitesse de déplacement horizontal d’environ 5 millimètres par an (Etude en cours, E. Shabanian, CEREGE, 2007).

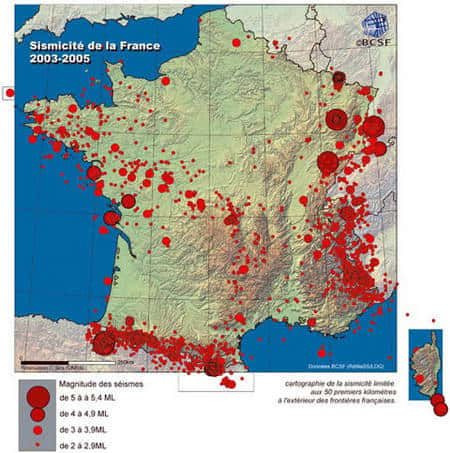

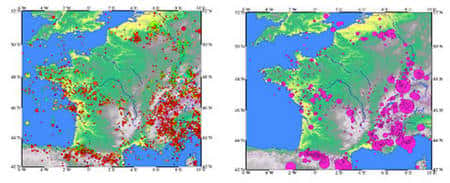

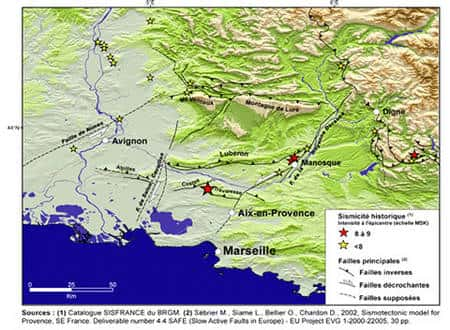

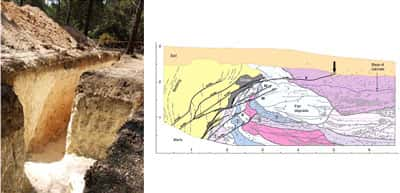

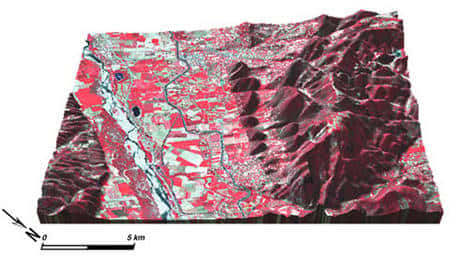

En France, zone à climatclimat tempéré, à déformation et sismicité faibles à modérées et à forte densité de population (activité anthropique élevée) cette approche s'avère plus difficile à entreprendre. En effet, comme nous l'avons souligné plusieurs fois, l'analyse de la tectonique active en France est délicate du fait d'une déformation modérée et d'un contexte géographique défavorable (climat, érosion, végétation). Pour avoir une signature d'amplitude suffisante de la déformation analysée, il faut tenir compte de déformation à grande longueur d'ondes et coupler les informations à différentes échelles sur le terrain, les images satellitales et les documents topographiques dont les MNT (Figure 17) afin de pouvoir faire abstraction ou (et) de "lisser" les artefacts très locaux de la topographie liés à l'anthropisme (activité humaine).

Figure 17 – Image SPOT « drapée » sur un Modèle Numérique de Terrain permettant de mieux appréhender les reliefs, notamment ceux liés aux failles.

Cette approche pluri- disciplinaire a permis de caractériser la vitesse de déformation de certaines failles françaises, telle que la faille de la Moyenne Durance. Cette dernière qui a su probablement générer au cours de sa vie récente un séisme de magnitude proche de 6,5, comme en atteste la paléosismicté, semble pourtant ne bouger qu'à une vitesse inférieure au millimètre par an! Les études les plus récentes et le plus fiables semblent même déterminer des vitesses de 0,1 millimètres par an pour nos failles...