au sommaire

L'histoire de St Pierre et Miquelon

L'archipelarchipel de Saint-Pierre et Miquelon entre dans l'histoire le 21 octobre 1520 avec l'arrivée du navigateurnavigateur portugais Joas Alvarez Fagundes, qui le baptisa " l'archipel des onze mille vierges".

Port de St Pierre © C. Marciniak

A cette époque l'archipel est désertdésert de toute occupation humaine. Quelques traces d'occupation d'indiens et d'Inuits ont été découvertes. Cette occupation épisodique et provisoire date sans doute de la préhistoire. Des fouilles sont actuellement en cours sur l'île de Saint Pierre.

Sur l'île aux Marins, les canons dressés vers le large rappellent que l'archipel a longtemps été le lieu de conflits entre les Français et les Anglais. © C. Marciniak

En 1536, Jacques Cartier, envoyé officiel du roi de France rebaptise ces îles " Saint Pierre et Miquelon"

L'archipel entre définitivement dans l'histoire avec la politique de colonisation de Louis XIV. Les eaux y sont très poissonneuses et quelques pêcheurs, basques, bretons et normands pour la plupart, s'y installent, ainsi que des armateurs métropolitains. Les grands bancs sont fréquentés par les français, les espagnols et les portugais. L'arrivée de pécheurs anglais menace l'équilibre existant.

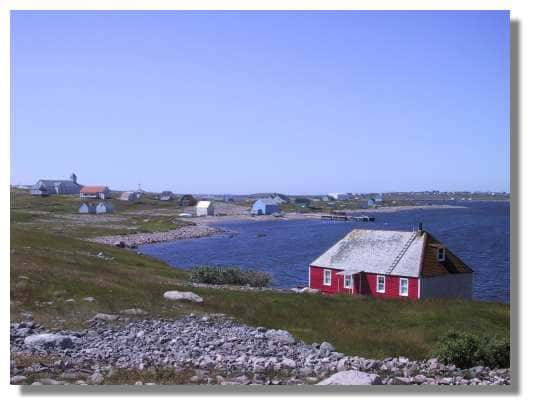

Arrivée sur l'Ile aux Marins. « La France en Amérique du Nord » a longtemps été le slogan de ce petit archipel situé au large du Canada. © C. Marciniak

Les incidents entre la couronne française et anglaise se multiplient. L'archipel devient anglais en 1713. Les français expatriés gardent toutefois le droit de pêcher sur une partie du littoral de Terre Neuve, le French Shore.

L'archipel est récupéré par la France en 1763, perdu à nouveau en 1778, les habitants sont de nouveau expatriés et ne reviennent que cinq ans plus tard . L'histoire se répète jusqu'en 1815, date de restitution définitive de l'archipel à la France.

L'Ile aux Marins. Cette petite île située face à St Pierre était habitée jusqu'au début du siècle par les marins qui venaient pêcher la morue sur les grands bancs. © C. Marciniak

En 1816, quarante neuf ouvriers de marine et sept cents colons environ bâtissent à la hâte les premières habitations et installations de Saint-Pierre et Miquelon. Dès cette année, soixante douze navires métropolitains relâchent à Saint-Pierre. L'archipel connaît son apogée économique dans les décennies 1860-1890.

C'est la période des grandes constructionsconstructions : routes, phares (Les côtes de l'archipel sont très dangereuses et les naufrages fréquents)

Un bureau de poste est ouvert en 1854, une banque locale, la Banque des Iles, en 1889. A compter de 1866, l'administration édite une Feuille Officielle qui publie des actes réglementaires, des nouvelles administratives, mais encore toutes sortes d'avis et annonces, des dépêches du monde entier, des feuilletons. Les institutions communales ne sont introduites, avec les élections, qu'en 1872.

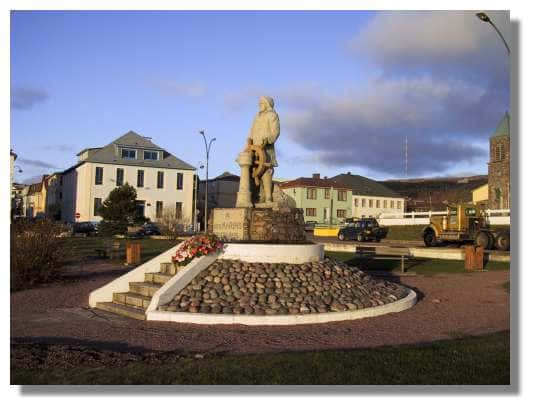

Monuments aux marins disparus ; tout autour de l'archipel, la côte est parsemée d'épaves de navires échoués au cours des 3 derniers siècles. © C. Marciniak

Un grave marasme économique s'installe à compter de 1903 à la suite de mauvaises campagnes de pêchepêche. Les causes profondes sont à rechercher dans l'état de dépendance extrême de l'économie insulaire : elle est pour une très large mesure assujettie aux intérêts des armements métropolitains. En dépit des innovations techniques (notamment le doris), et de ses activités de construction navale, l'archipel n'a pas les moyens de son indépendance.

Le port de St Pierre. La pêche industrielle a longtemps été l'activité économique principale de l'archipel ; depuis une dizaine d'année les quotas de pêche sont très réduits, et il ne reste que quelques bateaux de pêche artisanale. © C. Marciniak

L'archipel retrouve dans les années 1920 une prospérité factice et temporaire, effet indirect de la prohibition américaine.

Les habitants de Saint Pierre et Miquelon deviennent des "bootleggers" et Saint Pierre une plaque tournante du trafic d'alcool à destination des USA. L'activité économique est relancée, c'est une période de grands travaux, notamment portuaires. Cette période faste s'achève avec la fin de la prohibition en 1933 et l'économie périclite à nouveau.

La ville de St Pierre regroupe près de 7000 habitants. © C. Marciniak

La guerre de 39 - 45 voit de nombreux îliens s'engager dans les forces de la France Libre.

A cette époque, la pêche tend à s'industrialiser. Les Grands Bancs accueillent jusqu'à 500 chalutiers de diverses nationalités et le port de Saint Pierre est une escale très fréquentée.

En 1977 le Canada étend sa juridiction à 200 milles nautiques. Saint Pierre et Miquelon, devenu département en 76, crée sa propre zone de 200 milles nautiques, mais la proximité de Terre Neuve oblige les deux pays à limiter leur zones de pêche.

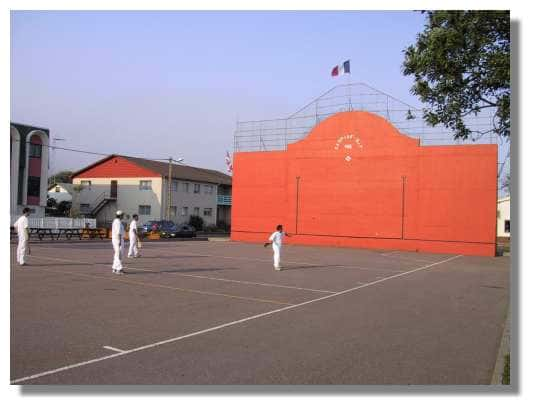

Le fronton basque. La populations de St Pierre est principalement constituée des descendants de marins originaires du pays basque, de Bretagne et de Normandie. © C. Marciniak

Dans les années qui suivent la crise s'amplifie, la ressource diminue et le Canada entend lutter contre la "sur pêche". En 87 les ports de pêche canadiens sont interdits aux chalutiers français.

L'anse à Henry, sur l'île de St Pierre © C. Marcinia

Débute alors une véritable croisade de la morue. Les habitants de Saint Pierre et Miquelon, qui a acquis en 85 le statut de Collectivité Territoriale, se mobilisent derrière leurs élus. Des navires partis pêcher dans la zone interdite sont arraisonnés et marins et élus qui se trouvaient à bord, emprisonnés au Canada.

Les accords franco-canadiens de 1994 marquent la fin de ce conflit et sonnent le glas de la pêche industrielle.