Aux États-Unis, en Floride, des inventeurs mettent au point une machine à tuer les rascasses, plus précisément les poissons-lions, ou rascasses volantes. Ces carnassiers sont devenus de redoutables envahisseurs dans les Caraïbes et une cousine fait parler d'elle en Méditerranée. L'Homme doit-il créer des prédateurs artificiels ?

au sommaire

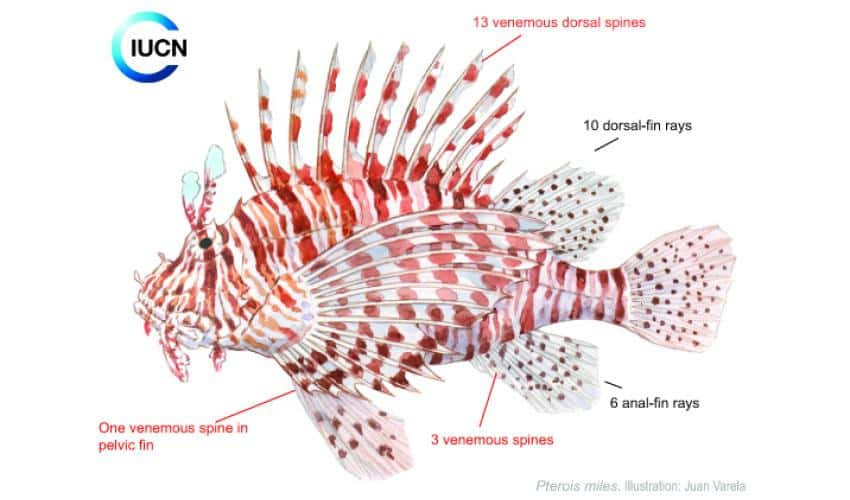

Devant l'invasion des côtes de Floride, des Bahamas et du golfe du Mexique par deux espèces de rascasses volantes, ou poissons-lionslions (Pterois volitans et P. miles)), des amoureux de la mer ont lancé le projet Rise (RobotsRobots in service of the environment). L'idée est de mettre au point une arme fatale contre ces carnivores à l'appétit vorace qui déciment les récifs depuis leur introduction accidentelle dans les eaux atlantiques à partir, peut-être, du milieu des années 1980.

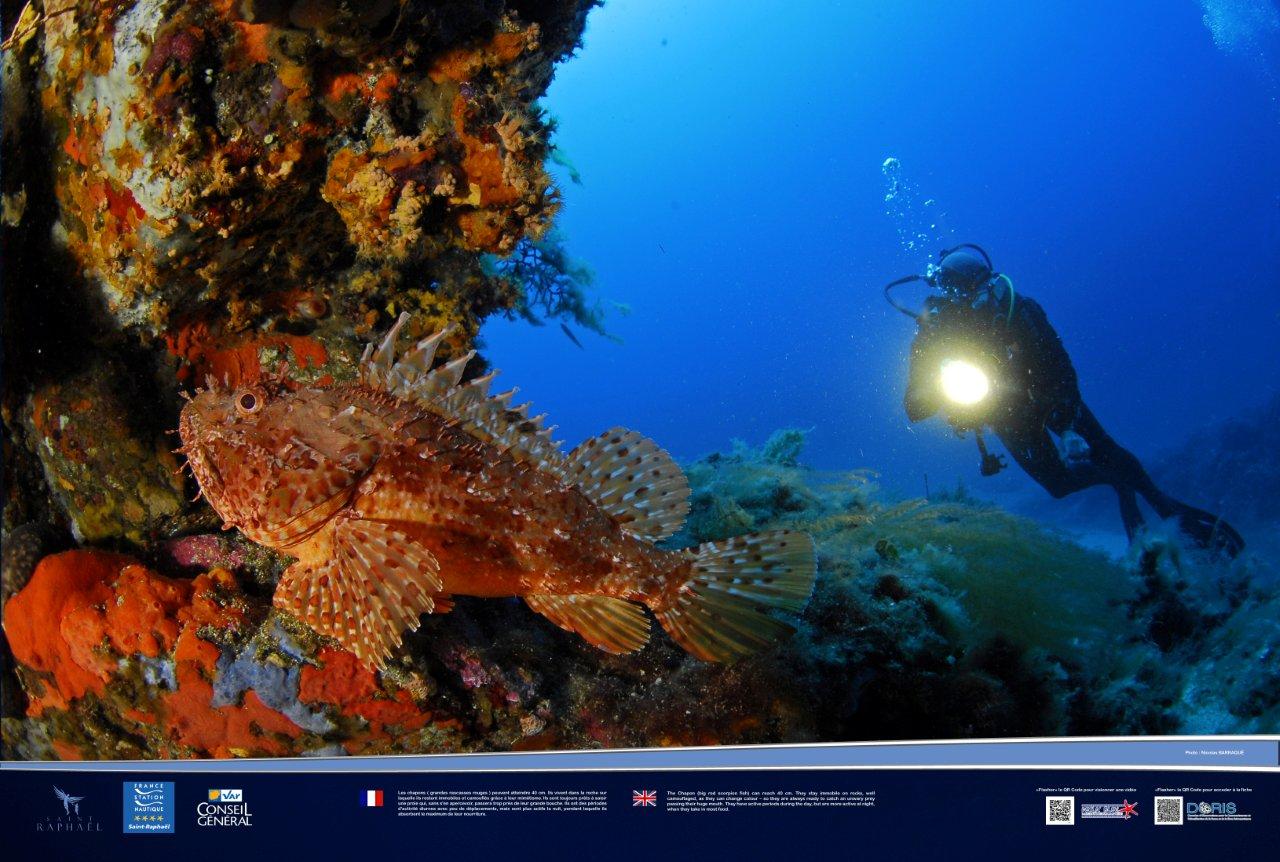

L'équipe travaille sur un système d'électrocutionélectrocution. Au bout du générateurgénérateur, deux plaques sont portées par une longue perche. Un plongeur s'approche du poisson, qui bouge peu, préférant attendre ses proies, qu'il gobe. Il suffit alors d'amener ces plaques de part et d'autre de la rascasse et d'appuyer sur le bouton. La conductivitéconductivité électrique de l'eau de mer permet le passage d'un courant de forte intensité, qui tue le scorpénidé. Le poisson est installé dans une boîte tubulaire et la récolte servira aux restaurants locaux, expliquent les créateurs du projet Rise. Des essais ont eu lieu en aquarium et ont commencé en mer en ce mois de septembre 2016. Ces chasseurs d'un nouveau genre promettent d'étudier un robot autonome avec un système de reconnaissance visuelle. Ces Pterois auront alors un nouveau prédateur, ce dont elles manquent aujourd'hui.

En Méditerranée, c'est Pterois miles, venue de la mer Rouge, qui devient préoccupante car elle semble se répandre. Des robots de ce genre viendront-ils pêcher ces rascasses envahissantes pour le plus grand plaisir des amateurs de bouillabaisse ?

----------

Article initial de Jean-Luc Goudet paru le 01/07/2016 à 11:26

Observée à Chypre et en Turquie dans des aires protégées, la rascasse volante, alias le poisson-lion, confirme qu'elle est bien une espèce invasiveespèce invasive, venue de l'océan Indien, à l'instar de sa cousine du Pacifique, qui a déjà envahi les Caraïbes. Prédatrice et dangereusement venimeusevenimeuse, elle commence à inquiéter.

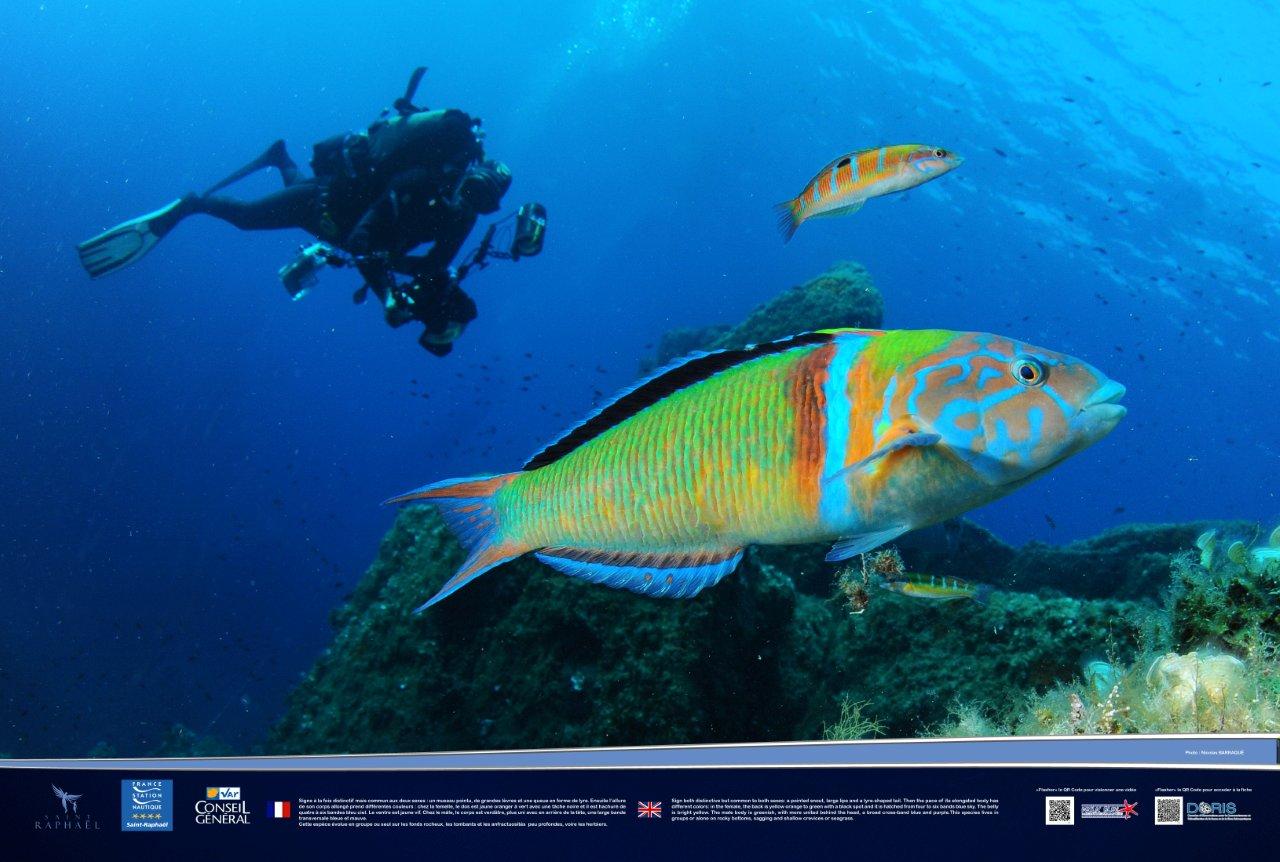

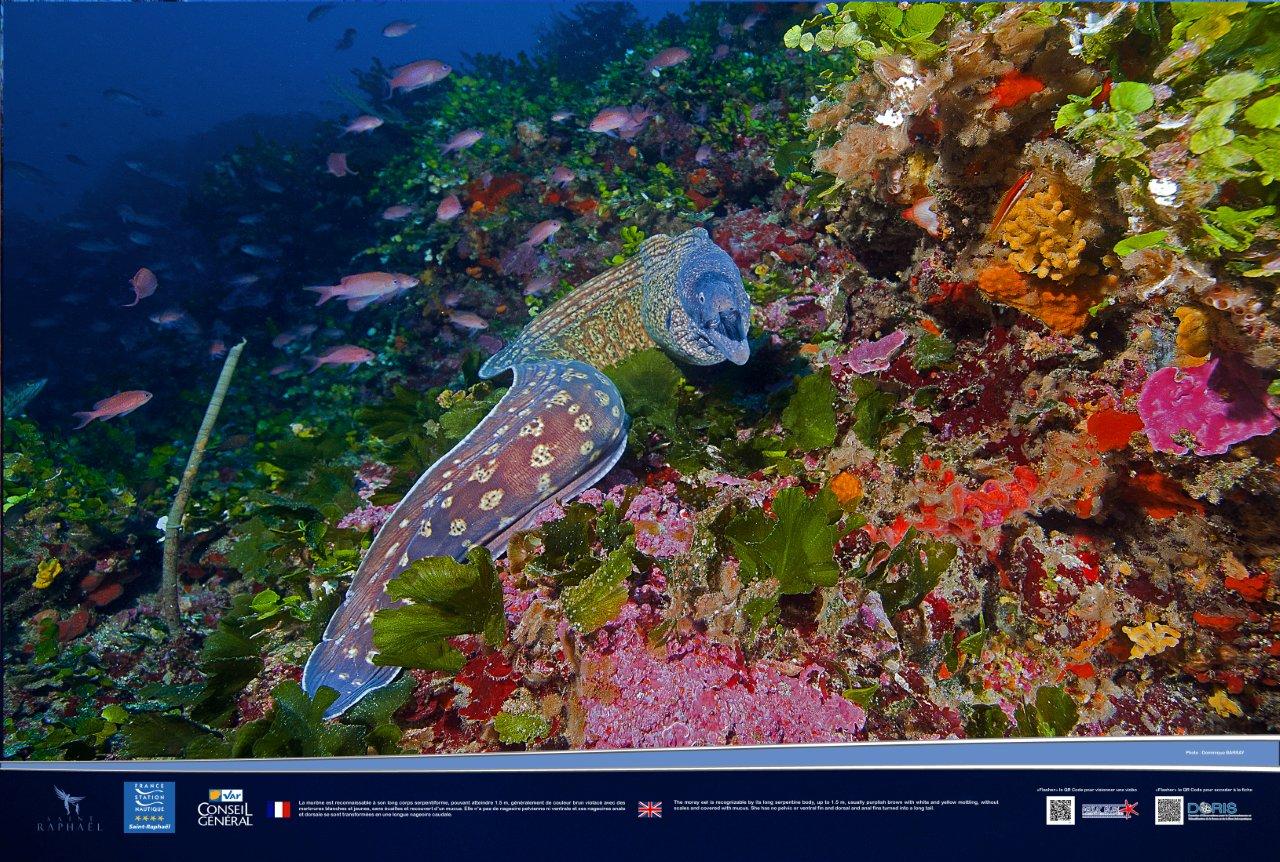

Avec sa robe à rayures et ses longues nageoires multicolores ondulant dans le courant, elle est superbe et mérite ses surnoms, poisson-lion ou rascasse volante. Il vaut mieux éviter de la toucher cependant, car c'est bien une rascasse et, comme ses cousines, les épines de sa nageoire dorsale sont creuses et emplies d'un venin puissant, mortel pour les petits animaux et très dangereux pour les grands, Homme compris. Sa piqûre est douloureuse et peut entraîner de fortes réactions allergiques.

Les Méditerranéens habitués des vives et des rascasses locales doivent se méfier car cette gracieuse nouvelle venue dispose d'autres épines venimeuses sur les nageoires pelviennes (à l'avant et dessous, de chaque côté) et anale (à l'arrière, dessous). En effet, la présence de Pterois miles en Méditerranée est récente. Venue de l'océan Indien par la mer Rouge et le canal de Suez, l'espèce se répand sur toutes les côtes depuis plusieurs années.

Ce poisson corallien est un prédateur opportuniste, vivant plutôt à faible profondeur, qui mange les petits poissons et les crustacéscrustacés. C'est une véritable espèce invasive, comme sa cousine de l'océan Pacifique, Pterois volitans, accidentellement introduite au large de la Floride dans les années 1990, sans doute libérée de grands aquariums ou volontairement remise à l'eau par des aquariophiles dépassés par ce scorpénidé difficile à vivre. En 2013, nous rapportions une étude sous-marine de l'université d'État d'Oregon qui avait observé ces rascasses volantes en grand nombre, jusqu'à 100 m de profondeur, avec des individus dépassant les 40 cm.

Un prédateur vorace et peu chassé

L'IUCNIUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) vient d'annoncer l'observation, grâce à la campagne de suivi d'espèces exotiquesexotiques MedMis, de P. miles dans deux aires marines protégées de l'est de la Méditerranée, Cap Greco (à Chypre) et Kas-Kekova, sur la côte sud de la Turquie, non loin d'Antalya. L'espèce, rapporte le communiqué, a été vue pour la première fois en Méditerranée dans la baie d'Haïfa, en Israël, en 1991, puis au Liban et à Chypre en 2012 et 2013, respectivement. L'observation de poissons-lions près de Kekova, au nord-ouest de Chypre, n'est donc pas une grande surprise mais elle confirme que cette rascasse poursuit sa progression vers le nord dans le bassin oriental de la Méditerranée.

Carlos Jiménez, du Cyprus Institute, cité dans le communiqué de l’IUCN, affirme que « cette espèce peut entraîner un impact négatif considérable, aussi bien sur les écosystèmesécosystèmes que sur les économies locales ». Dans les Caraïbes, la rascasse volante a effet déjà eu un effet significatif sur les populations locales de poissons et sur la pêchepêche. Les études dans cette région ont souligné que peu de prédateurs s'en prennent à ce nouveau venu venimeux.

Quant aux baigneurs et aux plongeurs, ils risquent d'être découragés. Pour l'instant, la seule option pour réduire les populations de poissons-lions est apparemment la pêche et la consommation. La bouillabaisse sauvera-t-elle la tranquillité de nos plages ?

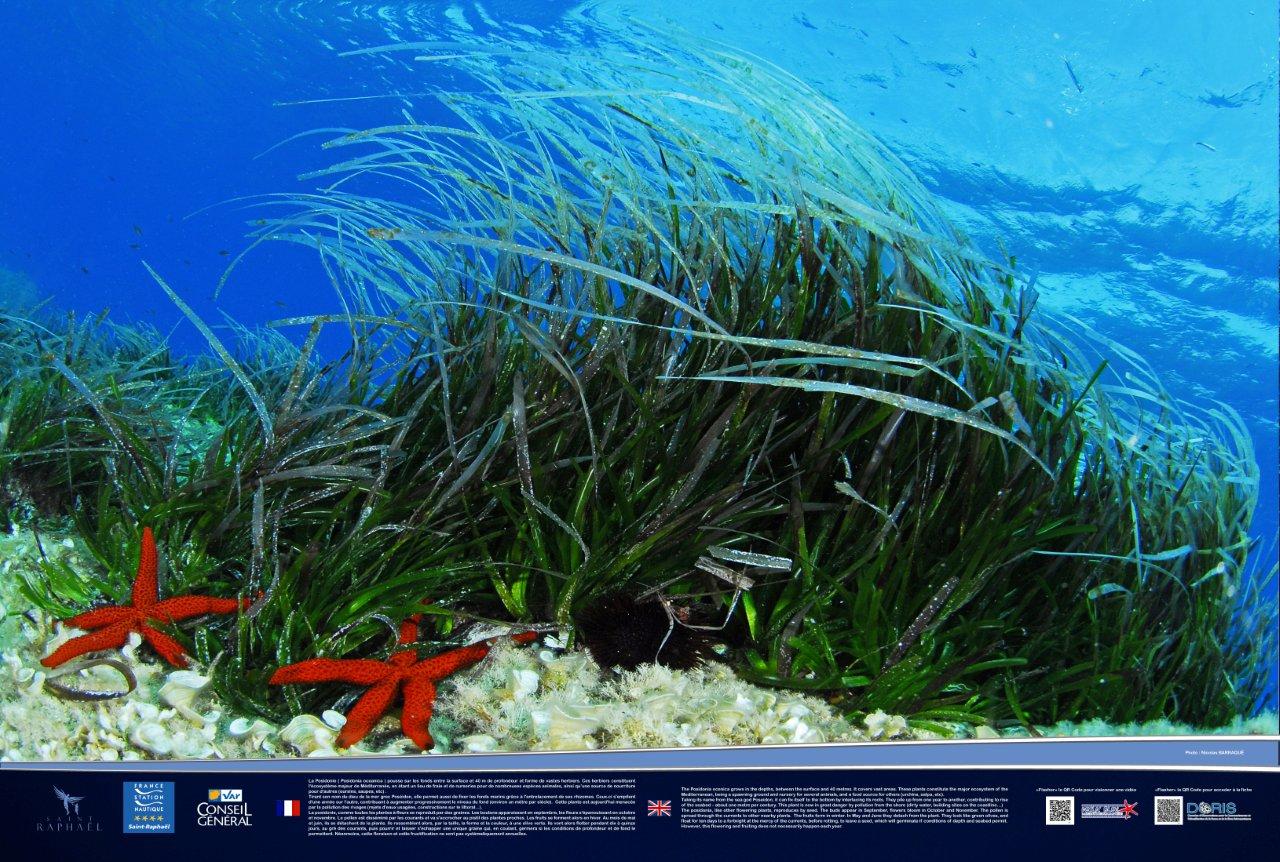

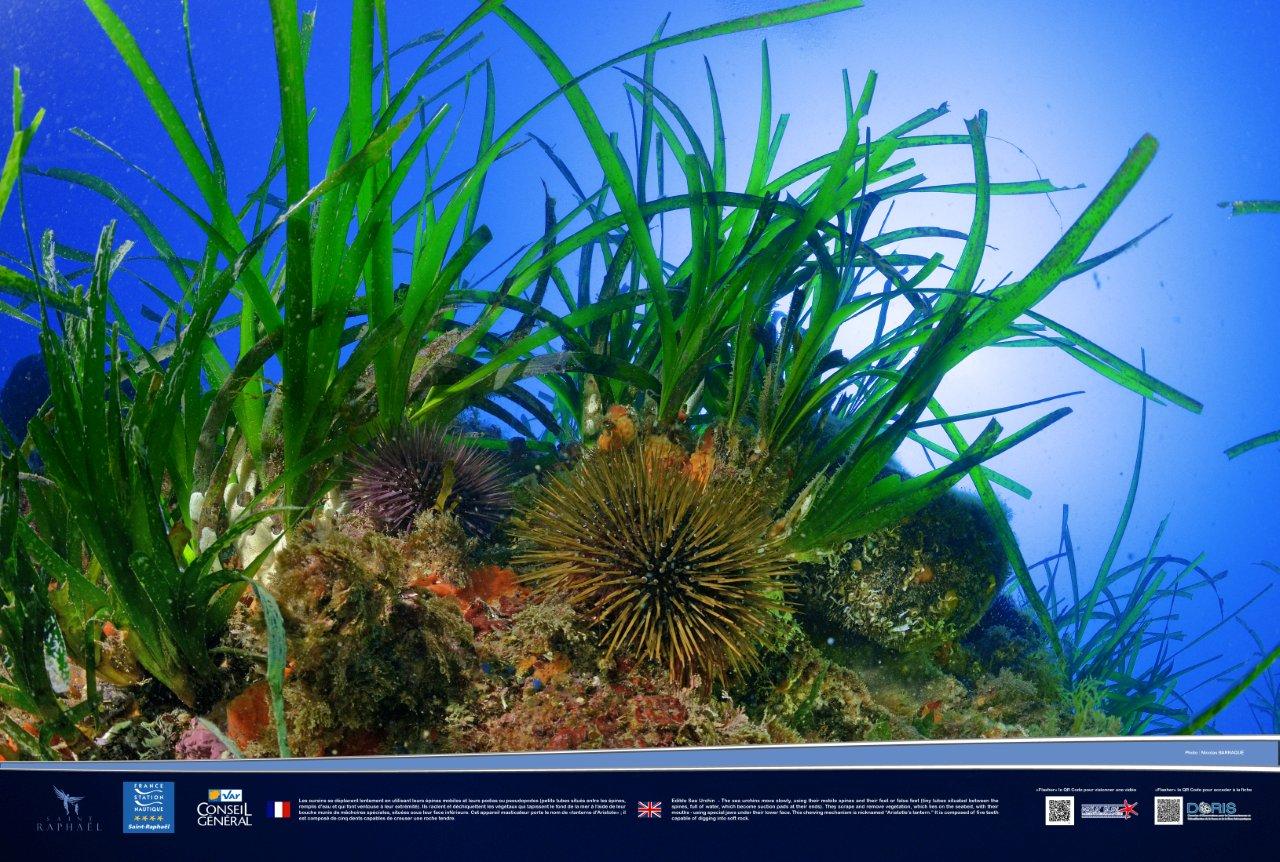

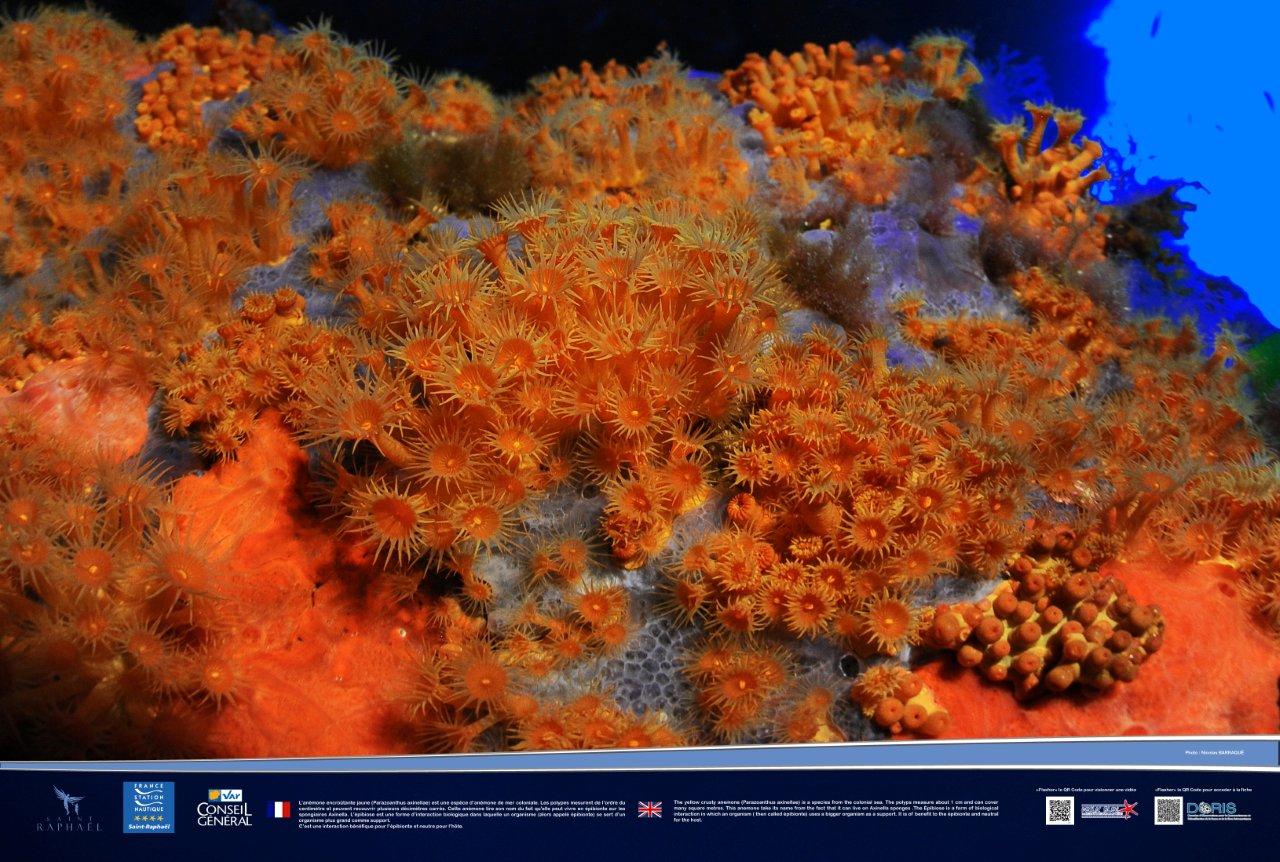

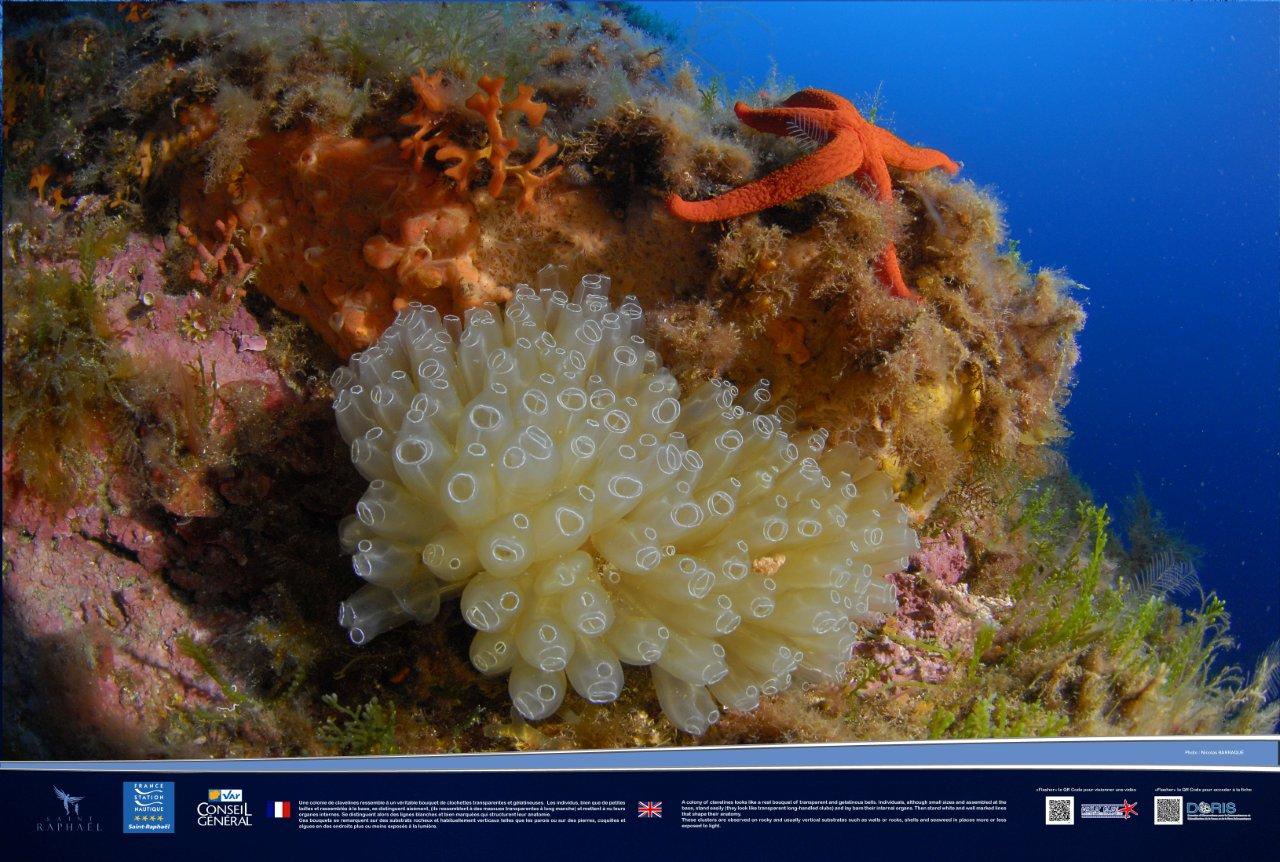

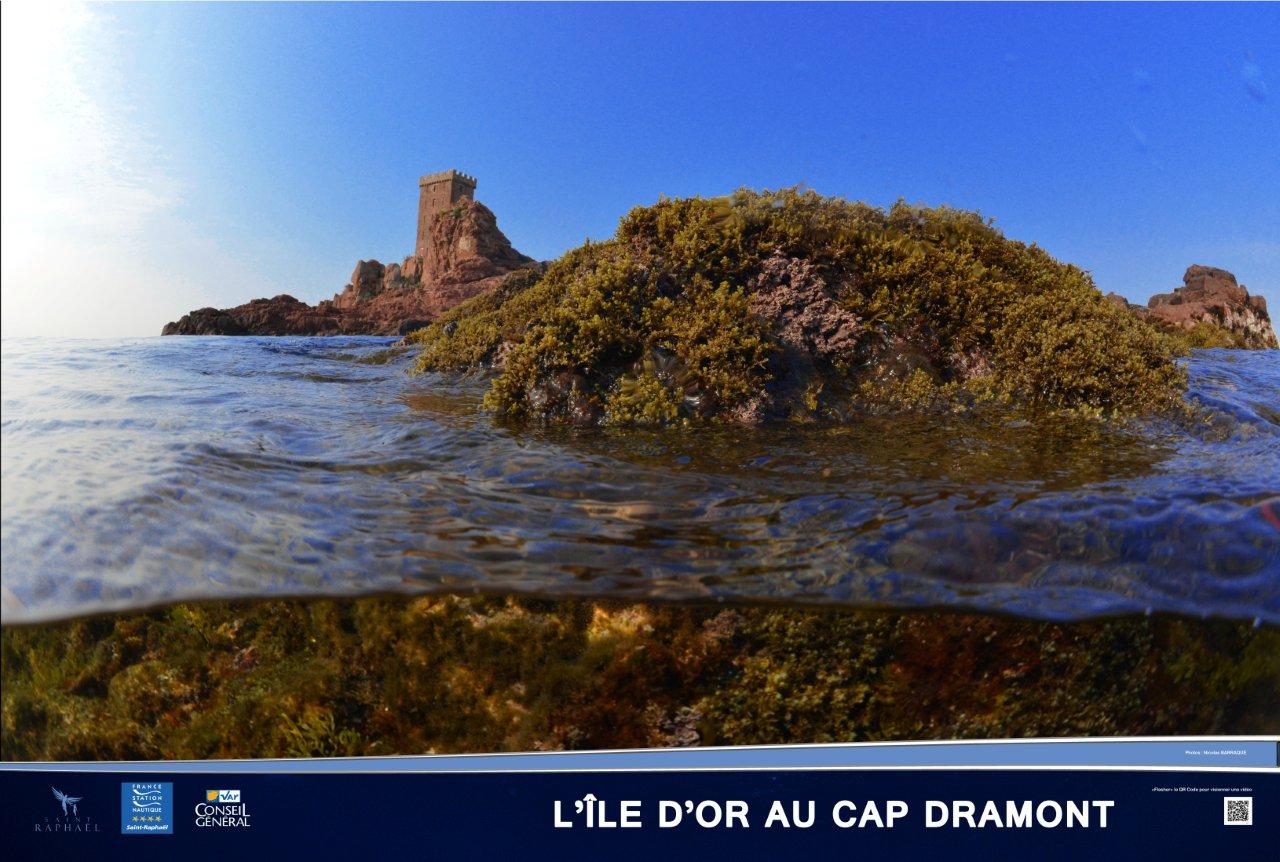

Les fonds sous-marins de la baie de Saint-Raphaël

La posidonie, ou Posidonia oceanica, tire son nom de Poséidon, dieu grec de la mer. Elle pousse sur les fonds entre la surface et 40 m de profondeur, et forme de vastes herbiers qui constituent l'écosystèmeécosystème majeur de la Méditerranée. Ces herbiers sont un lieu de frai et de « nurserie » pour de nombreuses espècesespèces animales, et représentent une source de nourriture pour d'autres. La posidonie permet aussi de fixer les fonds marins grâce à l'entrelacement de ses rhizomesrhizomes. Ceux-ci s'empilent d'une année sur l'autre, et contribuent à augmenter progressivement le niveau du fond (environ un mètre par siècle). Malheureusement, cette plante est aujourd'hui menacée par la pollution des rivages.

© Nicolas Barraqué