Une pompe à chaleur géothermique exploite les calories présentes dans le sol pour chauffer une habitation, quelle que soit la température extérieure. Cet équipement peut aussi assurer une fonction de rafraîchissement, ainsi que la production d'eau chaude sanitaire. Plusieurs types d'installations sont possibles, selon la nature du sous-sol et l'environnement de la maison.

au sommaire

La géothermie applicable à l'habitat peut utiliser quatre technologies différentes. Trois mettent à profit la chaleurchaleur du sol proprement dite, en la captant plus ou moins profondément. La quatrième extrait les caloriescalories des nappes d'eau souterraines. Une étude géologique permet de déterminer le système le mieux adapté au site.

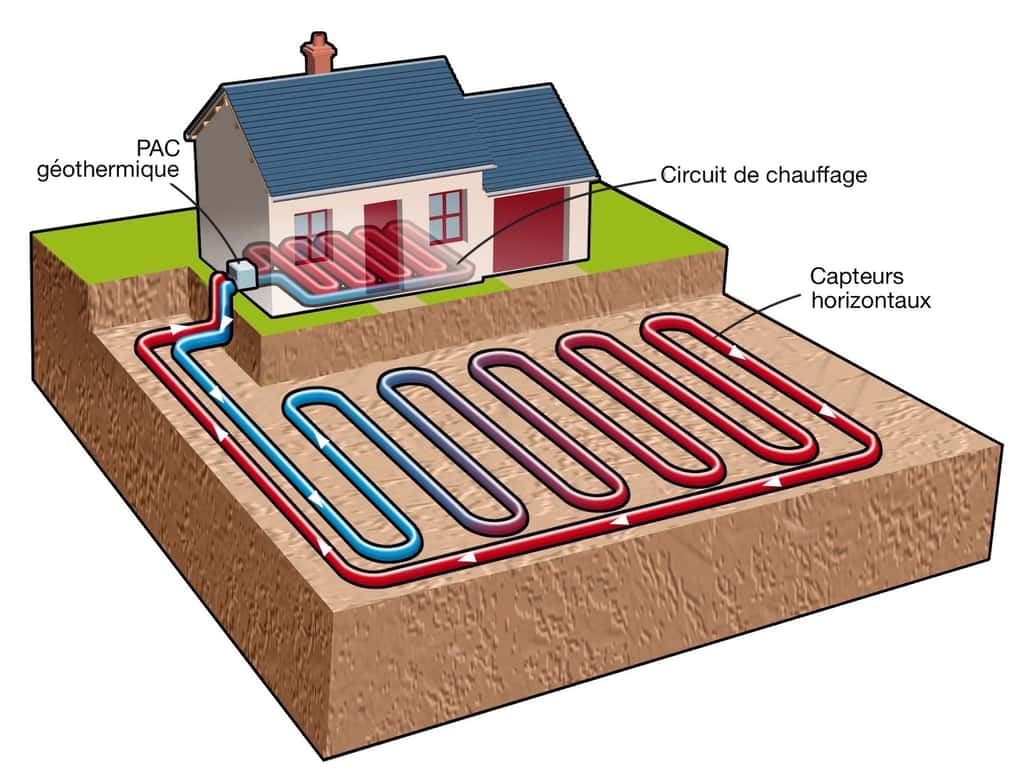

La PAC à captage horizontal

La pompe à chaleur (PACPAC) fonctionne avec un réseau de tubes enterré dans le jardin de la maison, à une vingtaine de centimètres en dessous du point de mise hors gelgel réglementaire, soit à une profondeur moyenne comprise entre 80 et 120 centimètres. Les tubes véhiculent un fluide caloporteurfluide caloporteur qui circule en circuit fermé. Installés en boucles, ils sont en cuivrecuivre gainé de polyéthylènepolyéthylène ou entièrement en PEHD (polyéthylène haute densité). Trois types de PAC peuvent être employées en fonction des caractéristiques du réseau et de l'installation domestique : sol/eau, sol/sol (chacune pour chauffage seul) ou eau glycolée/eau, dite eau/eau (capable d'assurer le chauffage et le rafraîchissement).

La PAC à captage horizontal est la moins coûteuse des solutions géothermiques. Elle convient à des terrains peu pentus, plats dans l'idéal, et bénéficiant d'un bon ensoleillement. Buissons, massifs, potager... peuvent voisiner avec le réseau de tubes. Mais celui-ci doit, par exemple, se situer à plus de deux mètres des arbresarbres et à trois mètres de canalisations d'eau. Bon à savoir : pour l'implantation d'un captage horizontal, il vaut mieux avoir un sol meuble que rocheux.

Le saviez-vous ?

Les documentations citent encore fréquemment le COP et l'EER pour définir l'efficacité des pompes à chaleur, aérothermiques aussi bien que géothermiques. Mais, désormais, les exigences ErP imposent aux fabricants de fournir les performances des équipements équivalentes à une saison de chauffe complète, en tenant compte des variations de température extérieure. Place donc au SCOP (S = saisonnier) pour le chauffage et au SEER pour le rafraîchissement.

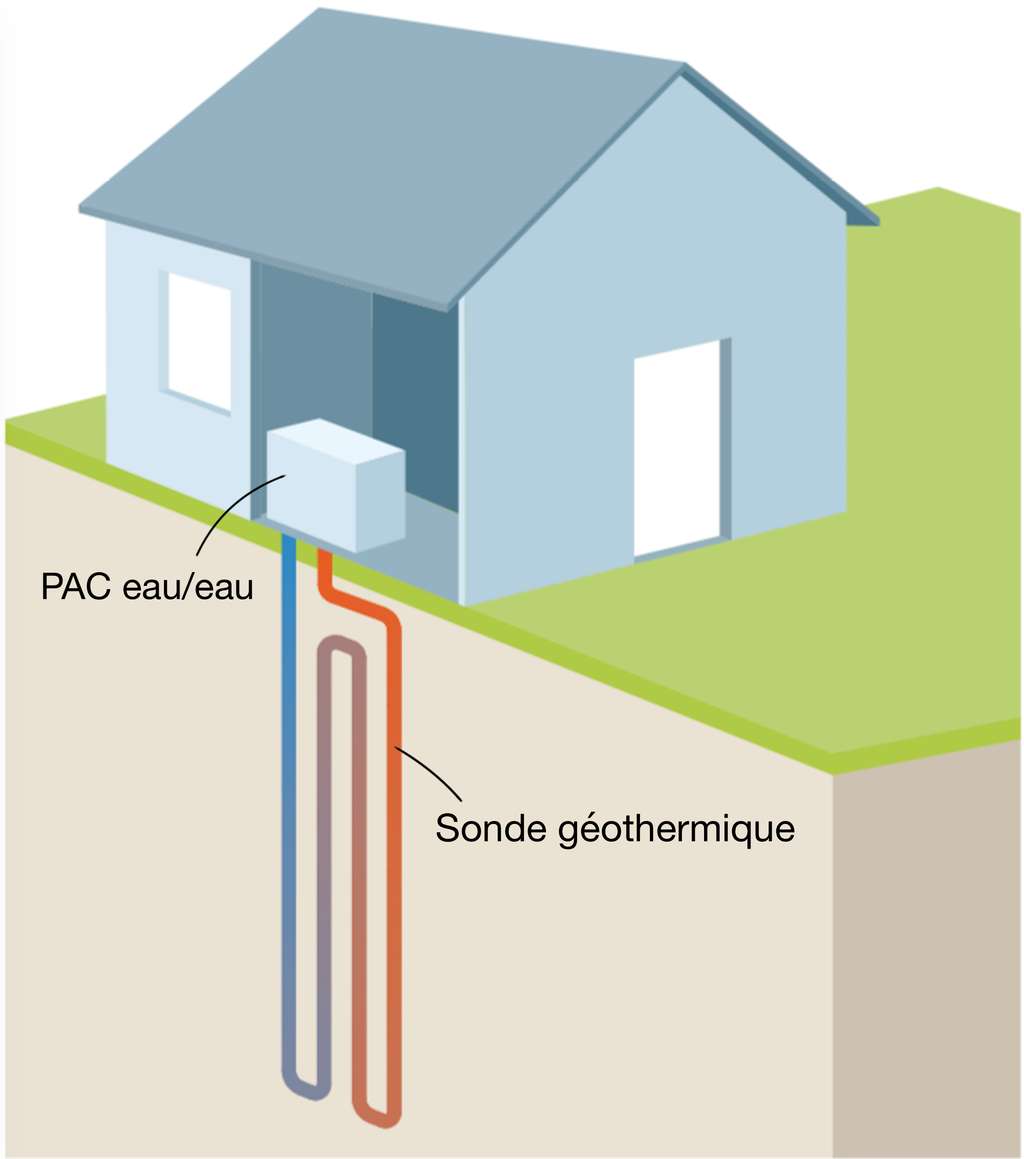

La PAC à capteurs verticaux

Ce procédé puise l'énergieénergie du sous-sol au moyen de sondes (des tubes en PEHD) logées dans des forages pouvant atteindre une dizaine jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur. Le captage vertical présente l'intérêt d'une très faible emprise au sol. Il est également plus performant, grâce à la stabilité de la source de chaleur en profondeur. Près de la surface, le sol est sensible aux variations climatiques. A contrario, les opérations de forage nécessitent un matériel et un personnel spécialisés (RGE QualiForage) qui accroissent notablement le coût du chantier. Les sondes verticales forment des doubles boucles permettant l'aller et le retour du fluide. Leur nombre se calcule en fonction des besoins domestiques. Elles se raccordent à une PAC eau/eau.

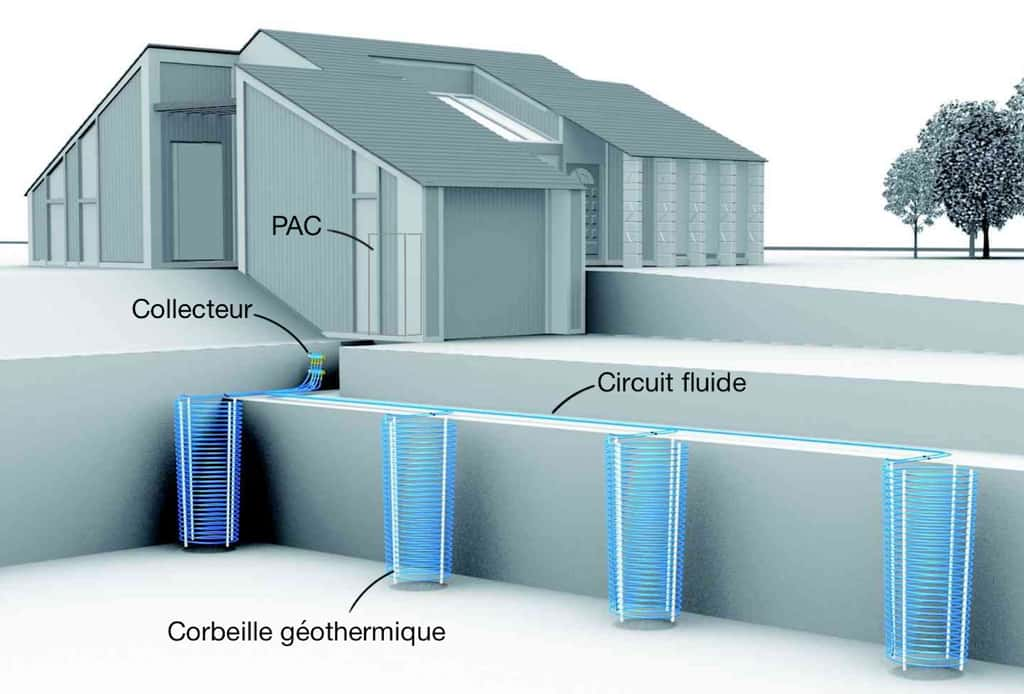

Les corbeilles géothermiques, une alternative à découvrir

Cette solution encore peu connue fonctionne suivant un principe proche du captage horizontal. Principaux avantages : une plus faible emprise au sol que celui-ci et un coût inférieur au captage vertical. Les corbeilles sont constituées de tubes spiralés. Elles sont enterrées à moins de cinq mètres de profondeur dans des trous qui, une fois comblés, peuvent être recouverts d'une pelouse, de massifs, etc. Leur raccordement à la pompe à chaleur s'effectue par l'intermédiaire d'un collecteur à plusieurs entrées et sorties, placé dans un regard de visite.

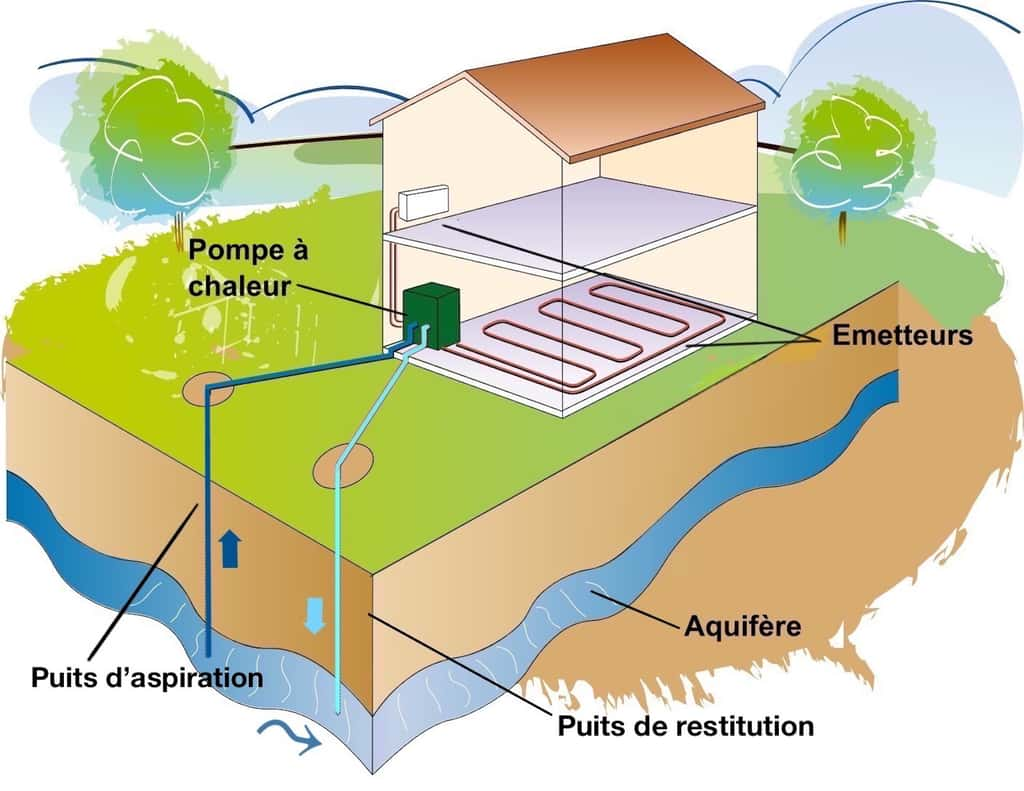

La PAC à captage vertical sur nappe

Deux systèmes sont en usage. Le plus écologique implique de réaliser deux forages. Le premier trou reçoit le puits servant à aspirer l'eau, que la PAC va valoriser en énergie. Il se situe en amont du sens d'écoulement de la nappe. Le second puits, creusé en aval de l'écoulement, se charge de renvoyer l'eau refroidie dans son milieu naturel, sans altérer sa qualité. L'autre système en usage ne demande qu'un seul forage. Le chantier est de ce fait moins coûteux mais ne permet pas de reconstituer la réserve d'eau. Les rejets se font dans un lac, dans une rivière, dans un réseau d'eaux pluviales... Un gaspillage d'autant plus inopportun, que la ressource souffre du réchauffement climatiqueréchauffement climatique.

Ce qu’il faut

retenir

- L’installation d’une pompe à chaleur géothermique permet une réduction conséquente de la facture de chauffage (jusqu’à 60 % d’économies).

- Il existe quatre technologies différentes : la PAC à captage horizontal, la PAC à capteurs verticaux, les corbeilles géothermiques, la PAC à captage vertical sur nappe ou aquathermie.