au sommaire

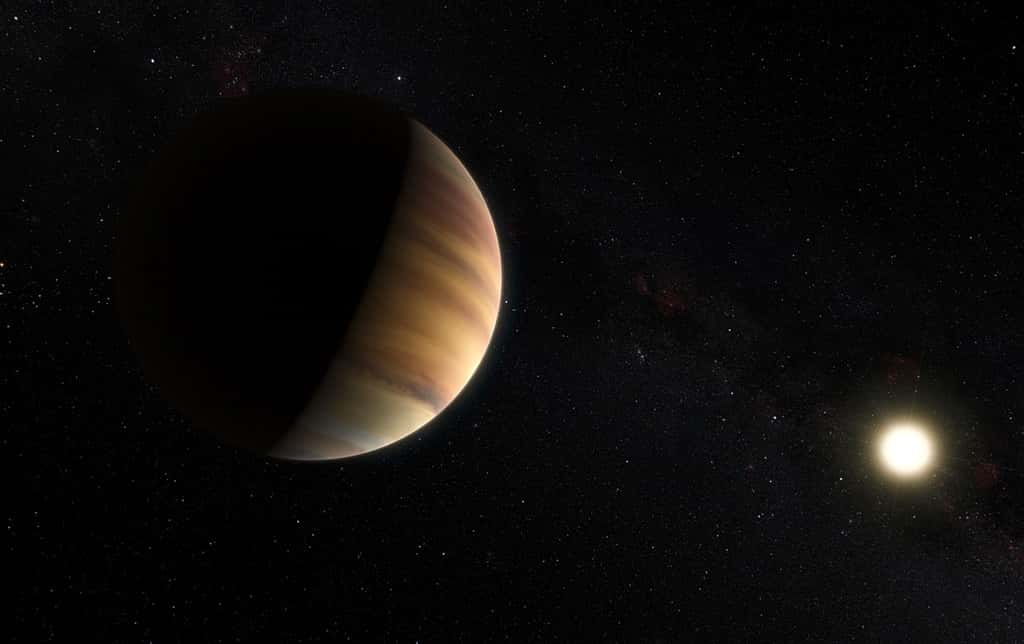

L'exoplanète 51 Pegasi b se situe à quelque 50 années-lumière de la Terre dans la constellation de Pégase. Elle fut découverte en 1995 et demeurera à jamais la toute première exoplanète détectée à proximité d'une étoile normale semblable au Soleil. Elle constitue également l'archétypearchétype des Jupiter chaudsJupiter chauds - un type de planètes relativement ordinaire, similaires à Jupiter en taille et en massemasse, bien qu'orbitant à plus faible distance de leurs étoiles hôtes.

Depuis cette découverte historique, l'existence de plus de 1.900 exoplanètes au sein de 1.200 systèmes planétaires a été confirmée. Mais l'année du vingtième anniversaire de sa découverte, l'observation de 51 Pegasi b permet une nouvelle avancée dans l'étude des exoplanètes.

L'équipe à l'origine de ces nouvelles observations était dirigée par Jorge Martins de l'Institut d'AstrophysiqueAstrophysique et des Sciences Spatiales (IAIA) de l'université de Porto au Portugal, actuellement doctorant à l'ESOESO au Chili. Elle a utilisé l'instrument Harps qui équipe le télescopetélescope de 3,60 mètres de l'ESO à l'observatoire de La Silla au Chili.

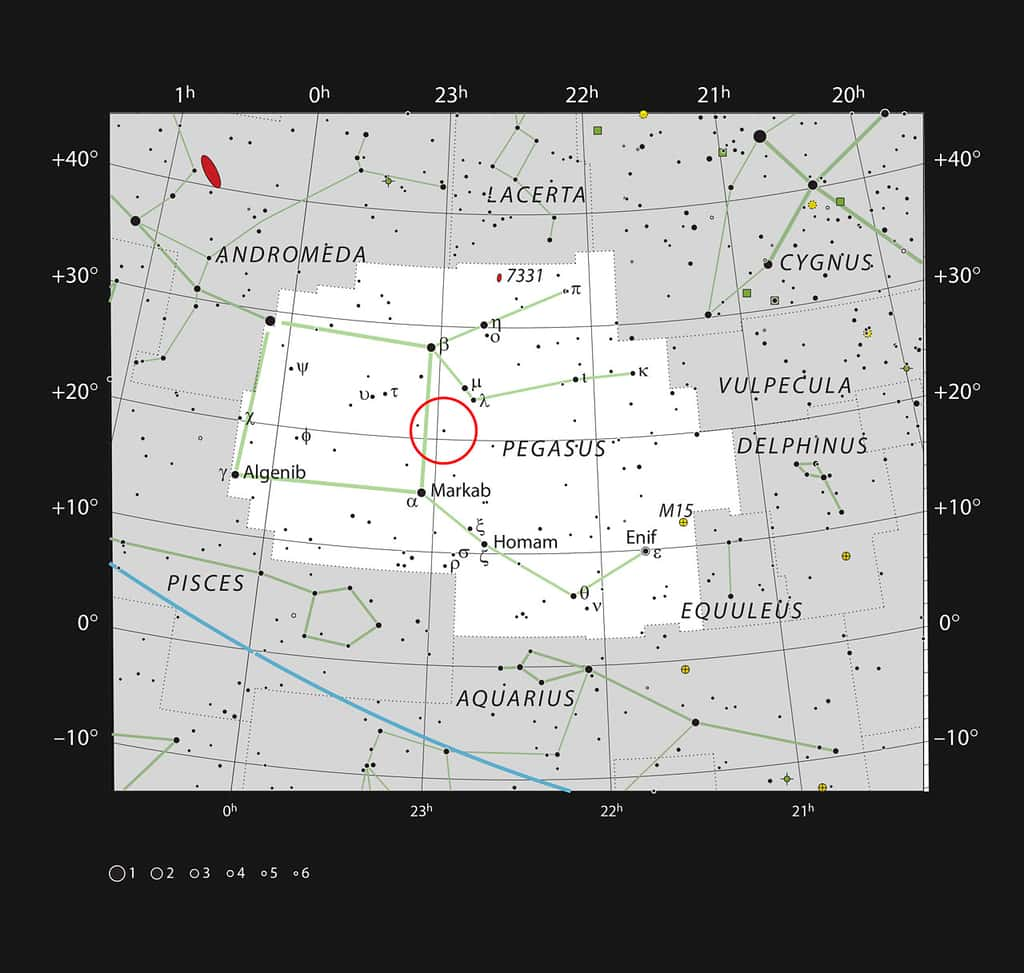

Cette carte montre la constellation de Pégase (le Cheval ailé), très étendue dans le ciel boréal. L'étoile 51 Pegasi, peu lumineuse au point d'être insignifiante et difficilement observable à l'œil nu, est entourée d'un cercle rouge. © ESO, IAU and Sky & Telescope

La lumière réfléchie par une exoplanète : ténue mais précieuse

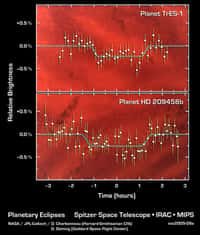

La méthode la plus couramment utilisée de nos jours pour sonder l'atmosphère d'une exoplanète repose sur l'examen du spectrespectre de l'étoile hôte qui traverse l'atmosphèreatmosphère de la planète au cours de son transittransit - cette technique se nomme spectroscopie de transmission. Une autre approche consiste à observer le système lorsque l'étoile passe devant la planète, et à en déduire la température de l'exoplanète.

Cette nouvelle technique ne dépend pas de la survenue d'un transit planétaire. Elle peut donc être appliquée à l'étude d'un plus grand nombre d'exoplanètes. En outre, elle permet la détection directe du spectre planétaire dans le domaine visible, et donc la caractérisation de nouvelles propriétés planétaires impossibles à acquérir au moyen des autres méthodes.

Le spectre de l'étoile hôte est utilisé comme modèle pour orienter la recherche d'une semblable signature de la lumière censée être réfléchie par la planète lorsqu'elle décrit son orbiteorbite. La lueur des planètes étant extrêmement faible comparée à l'éclat de leurs étoiles hôtes, cette tâche s'avère particulièrement délicate.

Par ailleurs, le signal en provenance de la planète se trouve aisément masqué par d'autres effets mineurs et diverses sources de bruit. La méthode appliquée aux données collectées par Harps sur 51 Pegasi b a permis de surmonter l'ensemble de ces difficultés, ce qui constitue une formidable preuve de la validité du concept.

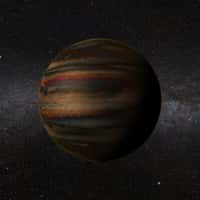

Cette vue d'artiste montre l'exoplanète 51 Pegasi b de type Jupiter chaud, en orbite autour d'une étoile située à quelque 50 années-lumière de la Terre dans la constellation boréale de Pégase (le Cheval ailé). Elle fut la toute première exoplanète découverte autour d'une étoile ordinaire en 1995. © ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger

Une méthode pour mesurer la masse d'une exoplanète

Jorge Martins résume ainsi la démarche adoptée : « Cette méthode de détection présente un grand intérêt scientifique parce qu'elle permet de mesurer la masse réelle de la planète ainsi que l'inclinaison de son orbite, deux paramètres essentiels à une meilleure compréhension du système. Elle conduit également à estimer l'albédoalbédo, ou indice de réflexion de la planète, dont nous pouvons déduire la composition de surface de la planète ainsi que celle de son atmosphère ».

Il est ainsi apparu que la masse de 51 Pegasi b avoisinait la moitié de celle de Jupiter, et que son orbite était inclinée de quelque 9 degrés en direction de la Terre. En outre, son diamètre semble être supérieur à celui de Jupiter, et sa surface extrêmement réfléchissante. Ces quelques propriétés sont typiques de celles d'un Jupiter chaud situé à très grande proximité de son étoile hôte et donc exposé à un ensoleillement intense.

L'utilisation de Harps s'est avérée cruciale pour cette étude. Et le fait que ce résultat ait été obtenu au moyen du télescope de 3,6 mètres de l'ESO, qui offre un domaine d'applicationapplication restreint de cette technique, constitue une excellente nouvelle pour les astronomesastronomes. Ce type d'équipement sera bientôt supplanté en effet par de nouveaux instruments bien plus performants, destinés à équiper de plus grands télescopes tels le Très Grand Télescope de l'ESO et le Télescope Géant Européen.

« Nous attendons à présent avec impatience la première lumière du spectrographespectrographe Espresso, installé sur le VLTVLT, afin d'effectuer une étude plus approfondie de ce système planétaire ainsi que d'autres », conclut Nuno Santos de l'IA et de l'Université de Porto, également co-auteur de l’article scientifique.