au sommaire

Sur cette photo (en couleurs !), la combinaison de l'astronaute Harrison Schmitt apparaît littéralement recouverte de poussière. Crédit Nasa (Apollo 17)

Durant la grande aventure ApolloApollo, le physicienphysicien australien Brian O'Brien étudiait déjà les effets de la poussière lunaire pour le compte de la Nasa. Certains chercheurs, en effet, avaient craint que l'adhérence de ce matériau que l'on supposait extrêmement fin et pulvérulentpulvérulent ne transforme rapidement les futurs explorateurs en statues de poussière ou ne présentent d'autres dangers, même en raison de sa toxicité.

Heureusement, cela n'a pas été le cas... même si Armstrong et Aldrin, puis tous leurs successeurs, ressemblaient à des terrassiers après une journée de travail lorsqu'ils réintégraient le LM (Lunar Module)). Un petit détail, cependant, aurait mérité qu'on lui accorde plus d'attention. Le 21 juillet 1969, Aldrin avait installé sur le sol lunaire un petit sismographe alimenté par des panneaux solaires. Celui-ci ne fonctionna que peu de temps. En effet, lorsque le vaisseau décolla, il souleva un nuagenuage de poussière qui se redéposa sur l'instrument, pourtant éloigné et suffisamment abrité. Quelques semaines plus tard, il tombait en panne...

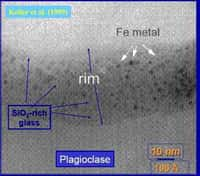

La taille moyenne des grains de poussière lunaire est de 19 microns (40% du diamètre d’un cheveu). A la fois légère, magnétique, très poreuse, dentelée, tranchante et allergène, elle est composée de SiO2 (44,72%) et Al2O3 (14,86%). Crédit Nasa/Apollo11/NSSDC et Université de Washington à Saint Louis

Plus tard, Brian O'Brien avait expliqué que la poussière accumulée sur l'engin avait provoqué une surchauffe, puis la panne. Mais curieusement, cette explication avait été écartée du rapport officiel par la Nasa, peut-être réticente à admettre la perte d'un coûteux instrument pour une cause aussi dérisoire...

Poussières étranges...

D'autres constatations ont été faites plus tard. Citons par exemple l'étrange comportement de la poussière lunaire lors des missions ultérieures, qui retombait de façon très différente sur divers instruments, en recouvrant certains et semblant en épargner d'autres. Au vu de ces résultats, Brian O'Brien suggère que la poussière pourrait devenir plus adhérente en pleine journée lunaire, alors que le Soleil engendre l’apparition d’électricité statique dans le sol.

Le problème sera encore plus préoccupant lors des prochains séjours de longue durée. En effet, lors des six missions Apollo, les astronautes ne restaient que peu de temps durant l'aubeaube lunaire, ce moment ayant été choisi en raison de l'éclairage rasant qui accentuait les reliefs, les ombres favorisant la navigation. Le programme Constellation, lui, prévoit des séjours bien plus longs mais aussi des retours sur des sites déjà visités... qui auront donc subi le déluge de poussières des précédents décollages.

En haut à gauche, Eugene Cernan semble s’être roulé dans la boue lunaire ! Crédit Nasa (Apollo 17)

A la poursuite de la bande perdue

Peu de temps après l'annonce de l'intention de retourner sur la LuneLune, voici trois ans, les archivistes du National Space Science Data CenterData Center du Goddard Space Flight CenterGoddard Space Flight Center de la Nasa, à Greenbelt (Maryland) ont commencé à rassembler les ensembles de données dites « orphelines » des missions Apollo, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été examinées immédiatement, pour cause de surcharge de travail. Il s'agit d'informations enregistrées mais aussi de quelques échantillons de roches.

Alors que le Centre était censé coordonner le travail des scientifiques et centraliser les informations, il n'y avait alors pas d'accord systématique et nombre de chercheurs, bien qu'ayant partagé leurs données, n'ont pas eu connaissance de la totalité. InternetInternet restait encore à inventer... De plus, les informations concernant la poussière recueillies lors des missions Apollo postérieures ne préoccupaient plus la Nasa, qui avait déjà suffisamment de sujets d'études.

Finalement, et après de nombreuses péripéties, les précieuses données ont été entreposées dans 273 bandes magnétiquesbandes magnétiques au standard IBMIBM 729 Mark V... que plus personne n'était capable d'interpréter. Aucun ordinateurordinateur de la Nasa ou d'ailleurs n'étant encore équipé de ce type de lecteur devenu préhistorique, il fallut faire appel aux musées. Un seul d'entre eux possédait un matériel compatible en état de marche, celui de l'Australian Computer Museum Society, qui a accepté de le prêter.

Les précieuses bandes sont actuellement en dépouillement. David Williams, un scientifique du National Space Science Data Center, continue encore de recevoir des enregistrements, comme un ensemble de bandes sur lesquelles sont enregistrées les expériences de débitdébit calorique récemment découvertes à l'Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l'Université ColumbiaColumbia, à New-York. Des données pas toujours très en rapport avec l'objet initial, mais émanant de chercheurs trop heureux de pouvoir rendre d'anciens travaux à nouveaux lisibles...

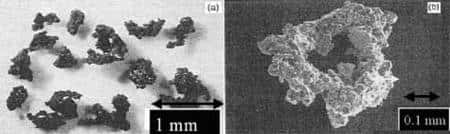

Cet échantillon de régolite lunaire récolté par la mission Apollo 17 en 1972 est à manipuler avec des gants ! Crédit Nasa/Apollo11/NSSDC et Université de Washington à Saint Louis

Dès que les enregistrements sont déchiffrés (et beaucoup parviennent aux scientifiques sans aucune mention de leur format d'origine...), les données brutes sont transmises à une société canadienne capable de les interpréter, les ordinateurs de la Nasa n'étant plus aptes à ce travail... Elles enrichissent ensuite une base de donnéesbase de données publique sur Internet, beaucoup de chercheurs ayant souhaité les examiner eux-mêmes pour arriver à leurs propres conclusions.

Brian O'Brien espère que les futurs planificateurs de mission tireront la leçon de ces évènements et accorderont plus d'attention au stockage des données. « Il était assez difficile de réellement faire de la science avec le programme Apollo, parce qu'il s'agissait avant tout de missions d'exploration. J'espère que pour la nouvelle génération de chercheurs, science et technologie seront mieux intégrées », conclut-il.

Moralité : conservez vos vieux lecteurs de disquettesdisquettes, ils vous serviront un jour !