au sommaire

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec)) analyse de manière méthodique l'évolution du climat en récoltant des informations scientifiques, socioéconomiques et techniques disponibles dans la littérature spécialisée. Quatre rapports ont déjà été publiés par le passé, en 1990, 1995, 2001 et 2007.

Cet organisme se divise en plusieurs groupes dont l'un d'entre eux traite de l'aspect scientifique du changement climatiquechangement climatique. Les rapports de ce groupe s'appuient notamment sur les résultats de nombreux modèles simulant l'évolution probable du climat. La publication du prochain rapport du Giec, prévue mi-septembre 2013, crée donc une véritable dynamique poussant les chercheurs à terminer leurs travaux de modélisationmodélisation au plus vite.

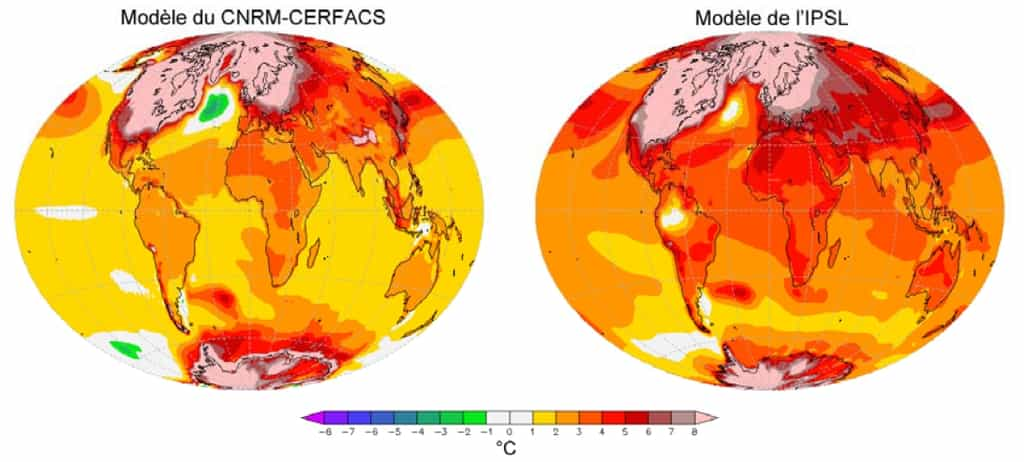

Les Français (CNRM-Cerfacs et IPSL) sont parmi les premiers à avoir rendu publics leurs résultats. Les nouvelles données ont été présentées au début du mois de février. Elles confirment les tendances présentées dans le 4e rapport du Giec. Dans le pire des cas, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 3,5 à 5 degrés d'ici 2100, sauf si une politique extrêmement sévère de restriction des émissionsémissions de gaz à effet de serre est mise en place à l'échelle planétaire. L'augmentation ne serait alors que de 2 degrés.

Avant de revenir en détail sur tous les résultats présentés, Futura-Sciences a souhaité comprendre les nouveautés qui se cachent derrière ces chiffres. Jean JouzelJean Jouzel, chercheur CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE, CNRS/CEA/UVSQ) et membre du bureau du groupe 1 du Giec, nous éclaire.

Réchauffement : des économistes en renfort

« Les rapports du Giec sont réalisés à intervalles réguliers car beaucoup de progrès ont été faits dans la conception et la résolutionrésolution spatiale des modèles. » En effet, les nouvelles simulations françaises intégreraient mieux différentes perturbations atmosphériques (comme la présence d'aérosols), les effets des nuages, ou encore le cycle du carbone. Cette liste n'est pas exhaustive.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) est une organisation créée en 1988 et ouverte à tous les pays membres de l'ONU. Elle synthétise les informations fournies par des laboratoires du monde entier sur les impacts de l'Homme sur le climat. Elle ne réalise et ne commande pas de recherches. © Kirsten Spry, Flickr, CC ny-nc-sa 2.0

La principale innovation repose néanmoins sur la nouvelle stratégie adoptée lors de la conception des modèles. « Les travaux du 4e rapport étaient entre autres basés sur des scénarios d'évolution de la population et des émissions de gaz à effet de serre. » Ces paramètres ont été utilisés pour déterminer l'impact des activités anthropiques sur l'évolution du forçage radiatif dans le temps. La démarche pour les nouveaux calculs est inversée.

Des évolutions probables du forçage radiatif ont été fixées arbitrairement. Quatre courbes de progression des concentrations en gaz à effet de serregaz à effet de serre dans l'atmosphèreatmosphère ont été encodées dans les modèles (nommées RCPRCP, « Representative Concentration Pathways »). Leurs conséquences sur la température de la Terre ont alors été étudiées. « Les modèles ont ensuite cherché quelles étaient les conditions d'émission et les développements économiques compatibles avec ces hypothèses de départ. ». Ils ont donc déterminé les évolutions de la population et les rejets en CO2 compatibles avec les quatre hypothèses de départ.

Autre nouveauté, des économistes travaillent avec les modélisateurs. Ils sont chargés du développement de scénarios explorant les possibilités d'évolution technologiques et socioéconomiques conciliables avec les résultats des modèles, notamment pour ceux qui tiennent compte des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les nouvelles simulations pourraient donc être utilisées pour tester la vulnérabilité des pouvoirs publics. Elles incluent une approche politique et économique.

Et les résultats ?

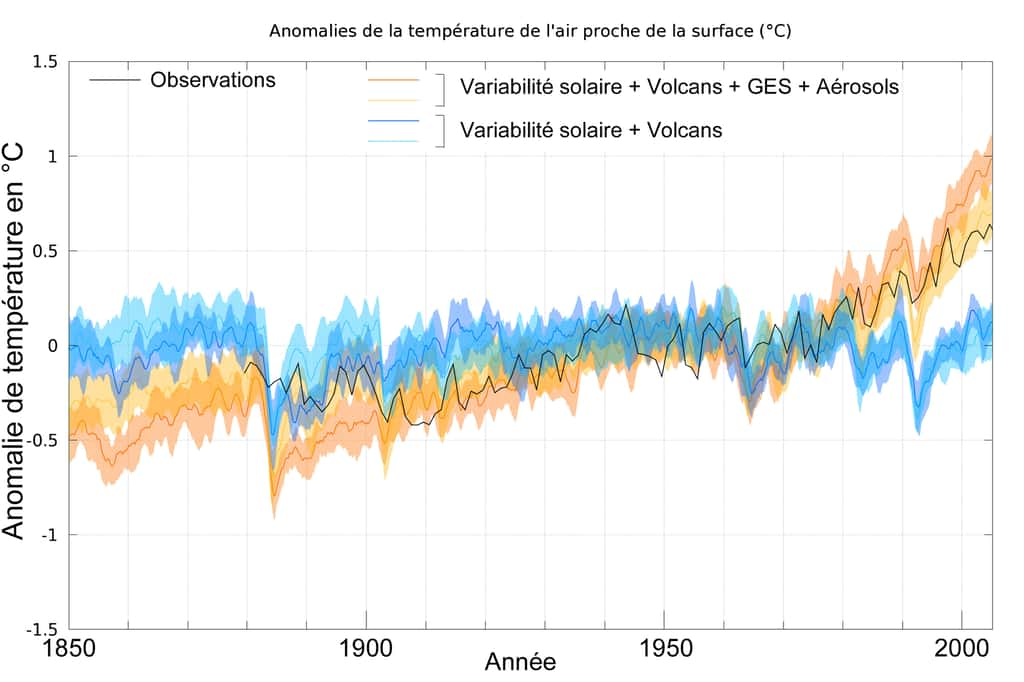

La température moyenne de la Terre a tout d'abord été simulée rétrospectivement, entre 1850 et 2005, avec deux modèles différents. Le premier tient uniquement compte de facteurs naturels (variabilité solaire et volcanismevolcanisme) influençant le climat. Le second considère également les éléments d'origine humaine. Les résultats ont ensuite été comparés aux relevés météorologiques de l'époque. Conclusion : le réchauffement climatique ne peut pas uniquement être expliqué par des facteurs naturels. L'impact des activités anthropiques n'est pas négligeable, comme l'avaient montré les simulations présentées dans le 4e rapport du Giec.

Évolution de la température moyenne à la surface de la Terre mesurée (courbe noire). Les courbes bleues ne tiennent compte que des forçages naturels (variabilité solaire et volcans) tandis que les courbes en orange tiennent compte des forçages naturels et des forçages anthropiques (gaz à effet de serre et aérosols). Pour chacune des courbes, les résultats ont été obtenus à partir d’une dizaine de simulations dont la moyenne correspond à la courbe et la variation autour de cette moyenne correspond à l’enveloppe colorée (la partie colorée plus large qu'un simple trait). Les différences sont calculées par rapport à la période 1901-2000 qui sert de période de référence et donc de passage par 0 pour les différentes courbes. © Patrick Brockmann (LSCE/IPSL, CEA/CNRS/UVSQ)

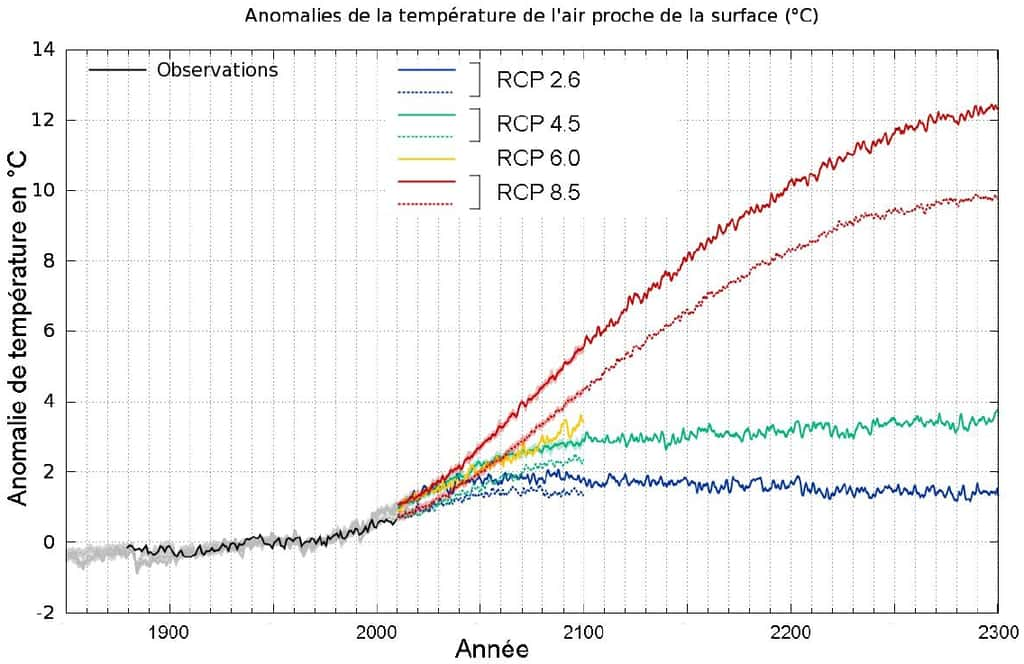

Les résultats des projections faites jusqu'en 2100 ou 2300 dépendent du choix des scénarios (RCP) :

- le pire d'entre eux, qui correspond à un forçage radiatif supérieur à 8,5 W par m² pour la fin du siècle (RCP 8.5), prévoit une augmentation de la température moyenne de la Terre de 3,5 à 5 degrés en 2100. La croissance ne s'arrêterait pas au-delà puisque la température pourrait encore croître de 6 à 7 degrés jusqu'en 2300 ;

- le modèle le plus optimiste se base sur un forçage radiatif égal à 2,6 W par m² en 2100 (RCP 2.6). Ce scénario demande de gros efforts politiques pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait même savoir capturer le CO2 pour avoir des taux d'émission négatifs. Cette situation improbable limiterait alors l'augmentation des températures à 2 degrés.

Résultats des modèles français concernant l'évolution, de 1850 à 2300, de la température moyenne (°C) à la surface de la Terre par rapport à la moyenne des années 1901-2000 mesurée (courbe noire). Les résultats du CNRM-Cerfacs sont présentés en traits pointillés et ceux de l’IPSL en traits pleins. Ils ont été déterminés à partir des différents scénarios RCP : RCP 2.6 (le plus optimiste), RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5 (le plus sévère). © Patrick Brockmann (LSCE/IPSL, CEA/CNRS/UVSQ)

Un travail international

Des prévisions ont également été faites pour les premières décennies du XXIe siècle. Le réchauffement est uniforme quel que que soit le scénario étudié pour l'ensemble de la Planète, à l'exception de l'Arctique. À l'échelle d'un siècle, le réchauffement pourrait être plus intense sur les continents et amplifié sur les pôles.

« Les nouvelles simulations faites par des modèles améliorés et avec des résolutions spatiales plus fines confirment et précisent ce que l'on connaissait de façon très satisfaisante depuis la publication du 4e rapport. La continuité est plutôt garante de qualité » nous confie Jean Jouzel.

Les résultats français et ceux de nombreux autres pays et organismes se complètent. « Les travaux sont coordonnés par le programme de recherche mondiale sur le climat. Les autres groupes de simulation utilisent les mêmes quatre scénarios pour regarder l'évolution du climat dans leurs modèles. On peut donc comparer les résultats puisque les hypothèses de départ sont identiques. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et c'est la variété d'approche des différents groupes qui permet de cerner les incertitudes. Ce type d'exercice souligne les faillesfailles et les convergences. »

Toutes les simulations climatiquessimulations climatiques ne sont pas réalisées dans l'unique but de fournir des données aux différents groupes du Giec. Elles sont également très utiles pour les décideurs politiques et servent avant tout à comprendre les phénomènes climatiques.